寓居两淮的盐商家族——大同李氏

晋商凭借着明朝初年“开中法”以经营食盐、粮食生意起家,而后随着食盐专卖政策的改变逐渐由活跃在汉蒙交接处“边商”转变为活跃于两淮地区的“内商”,这一时期的晋商成为了两淮盐商的重要成员。冯尔康先生《明清时扬州的徽商及其后裔述略》一文以徽商为主要考察对象,通过比较不同地方志中对于科举士子籍贯的记载,认为15世纪、16世纪已有徽商、晋商家族移籍扬州地区。翻阅《两淮盐法志》中选举部分,可以发现众多山西籍士人同时出现在两淮地区编纂的地方志中,这种现象十分值得注意。《两淮盐法志》中记录的多为盐商子弟或与盐商有关的人物的科举情况,出现大量的山西籍士人就给了我们研究山西盐商“内迁”的资料,将之与山西、扬州等地的地方志比较有助于确认这些士人的家族背景。这些士人中又尤其以大同的李氏家族值得我们注意,其世系的完整性、人物传记的多样性为我们研究“内迁”的山西人提供了资料。《扬州府志》和《大同府志》中有数位李家族人留下传记,还有墓志、诗文等资料,我们可以大致还原其家族经历,确定大同李氏就是一个山西盐商“内迁”有关的家族。

《两淮盐法志》中的山西士人

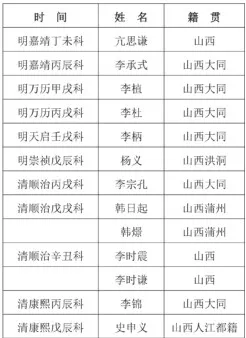

检索康熙《两淮盐法志》可以发现,明清时期有大量山西士人在两淮地区出仕,现将其整理如图所示。

通过梳理我们可以发现在两淮地区登科的士人可分为明、清两朝,明代进士有6人,举人有6人,其中李承式在举人和进士中均有记录。清代进士7人,举人6人。将登科士人按姓氏、籍贯分类可以发现山西的亢氏、大同的李氏、蒲州的韩氏,这种同籍贯、同姓氏的情况很容易让人将其认为是属于同一家族。就参加科举时间看,登科士人中除袁富外,基本集中在明嘉靖以后至康熙时期,且明清的朝代更替并没有破坏山西籍士人在两淮地区参加科举的现象。这样似乎自明嘉靖至清康熙出现了数个原籍山西的士人家族在两淮地区连续参与科举的现象,这值得引起我们的注意。

学界一般认为山西盐商内迁至两淮地区始于“开中纳银”之后的成化末年至弘治年间,而有山西籍士人大规模中举则开始于嘉靖丙午年(嘉靖二十五年,1546年)、丁未年(嘉靖二十六年,1547年),距离弘治50年左右。社会史专家冯尔康曾指出在移民中如果本人不是因做官而流落异乡,一般工商业者的子弟在异地本人不会出仕,且第二代也难以做到,在第三代、第四代时才有可能在当地出仕。这与《两淮盐法志》中山西籍士人的登科时间大致相同,《两淮盐法志》中登科的山西籍士人有可能是内迁两淮的盐商后人。

《两淮盐法志》作为记录两淮地区盐业的地方志,其选举记录的是在当地参与科举的士人,正如《两淮盐法志·叙例》中“选举以觇仕进”的记录,而这些人大多与盐业有关。例如,上表中列出的韩燝、韩日起,《两淮盐法志》记载了“韩日章……山西蒲州人……父一阳业鹾两淮,居江都。……子燝,戊戌进士。……弟日起同登戊戌进士”韩日章为韩燝父亲,韩日起兄长,《两淮盐法志·选举》中的韩日起和韩燝二人为叔侄,且韩家自韩燝祖父韩一阳一辈“业鹾两淮”即在两淮地区从事盐业生意,则韩家为内迁的山西盐商无疑。类似的能够被大规模记录的同族士人应该多与盐商有关。

由此我们有理由相信山西的亢氏、大同的李氏、蒲州的韩氏等家族可能与内迁至两淮地区的盐商有关。其中,以籍贯为大同的李姓士人为例,可以看到自明嘉靖至清康熙年间山西大同李姓士人有10位,人数最多,且翻阅《扬州府志》《大同府志》可以找到更多关于李氏族人的信息。

籍贯疑云

前文已经提到《两淮盐法志》中有10名出身山西大同的李姓士人,这10人中至少有5人被《重修扬州府志》(以下简称《扬州府志》)、《大同府志》记录在案。

《扬州府志》记载:

明

(嘉靖)丙辰褚大绶榜李承式山西籍江都人

(万历)丁丑沈懋学榜李植山西籍江都人

丙戌唐文献榜李杜山西籍江都人

国朝(清)

顺治丁亥吕宫榜李宗孔江都人

(康熙)丙辰彭定求榜李锦江都人

(康熙)庚辰王绎榜案旧志有江都人李梦昺……考题名碑录,梦昺山西人……故俱不录

(康熙)己丑赵熊诏榜案又有江都人李同声,题名碑录同声山西人故不录。

《大同府志》记载:

明

嘉靖三十五年丙辰科褚大绶榜李承式大同人,福建左布政使

万历五年丁丑科沈懋学榜李植大同人,见人物

万历十四年丙戌科唐文献榜李杜大同人,植弟,见人物

国朝(清)

康熙三十九年庚辰科王绎榜李梦昺大同人镇远知府

康熙四十八年乙丑科赵熊诏榜李同声大同人兵部主事

《扬州府志》中有5人与《两淮盐法志》同名,但籍贯不同;《大同府志》中有3人与《两淮盐法志》同名同籍贯;通过对比三种方志的可以发现,明代的李承式、李植、李杜、李柄在《扬州府志》中记录为山西籍江都人,《大同府志》《两淮盐法志》进一步明确其为山西大同人,这说明有可能三人籍贯为山西大同,但是本人生活在扬州地区。清代李宗孔、李锦、李梦昺、李同声四人记录不一,《扬州府志》中记载李宗孔、李锦为江都人,李梦昺、李同声二人旧志记载为江都人,据考证应为山西人。《两淮盐法志》中则记录李宗孔、李锦为山西大同人,但《大同府志》中并未记录二人,只记载了李梦昺、李同声。

《扬州府志·人物·李宗孔》记载:

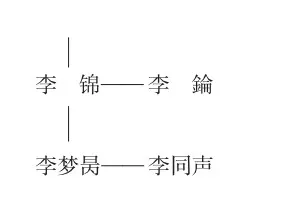

李宗孔字书云,江都人。濂之子,顺治四年进士……子锦、錀,孙梦昺、同声皆先后登科第。

李宗孔小传中除记录其为江都人外还记录了其家族有李锦、李錀、李梦昺、李同声四人。李宗孔——李锦、李錀——李梦昺、李同声是祖孙三代,如此则三代人出现了大同、扬州两种籍贯。一般来说《扬州府志》中根据题名录认定李梦昺、李同声是山西人,有两种可能:一种是二人祖籍山西,故题名山西人;一种是二人回迁大同,然而从其他记录中确能证明二人并未迁回原籍。而《大同府志》中不著录李宗孔、李锦则未说明原因。

《考选给事中得菴李君墓志铭》(简称《李锦墓志》)由清代著名学者彭定求所作,墓志中提到二人关系是同榜进士,“君早岁受经于我先君,通门世好兼系年谱相知最深。”寥寥数语就可以知道李锦与彭定求关系匪浅,二人同年进士且李锦为彭定求父亲彭珑的学生,两家为世交,故其撰写的墓志应比较可靠。

彭定求《李锦墓志》记载:

君讳锦,字昼公,得菴其号。原籍山西大同人。始迁江都之祖讳承式,嘉靖丙辰进士,官至福建布政使。是生公之高祖讳植,万历丁丑进士……曾祖讳元祐,邑庠生。祖讳瀌,邑庠生。……父讳宗孔,顺治丁亥进士。……子八……梦昺,庚辰进士……

《李锦墓志》中对籍贯比较清楚,其原籍大同。且李锦曾受教于彭珑门下,彭珑为清初扬州名士,李锦从大同来扬州学习可能性不大,更可能的是李家早就移居扬州。《李锦墓志》中记录了其迁居扬州的始祖是李承式,这有两点值得注意,一是李家自明代就迁居扬州,二是李承式在《两淮盐法志》中也有记录。李承式、李植、李宗孔三人在《扬州府志》中有传记,李植《大同府志》中有传记。综合各方材料,墓志中李承式、李植、李宗孔、李梦昺的名字和登科时间、官位与《扬州府志》《大同府志》《两淮盐法志》中的记录一致,可以确定墓志和地方志中记录一致。

李锦家族原籍大同,在明代李承式一代迁江都,李梦昺作为李锦之子也是原籍大同,居住于扬州,是事实上的扬州人,“题名碑录”中李梦昺的山西人身份应该是其祖籍。《扬州府志》删除李梦昺、李同声,《大同府志》不著录李宗孔、李锦可能和当时盛行的“乾嘉考据学派”有关。《大同府志》和《扬州府志》均刊刻于考据学盛行的乾隆时期,这一时期编纂地方志最忌讳将非本地士人编入,因此《扬州府志》中专门注明旧志中记录的李梦昺、李同声二人经考证为山西人,所以不予著录,《大同府志》中则删去了李宗孔和李锦二人,这种考据使得李宗孔祖孙三代出现了不同籍贯。

李氏与盐商的关系

从方志而言,李氏众人作为登科进士被本地方志记录属于正常情况,大同李氏家族能被举族记录在《两淮盐法志》则其家族必与盐商有关,这一点从李家众人事迹中也可略见一二。

《扬州府志·人物》李承式小传记载:“李承式……先世自大同迁江都……初任浙江钱塘县以执法忤鹾使。”“鹾使”为管理食盐的官员,李承式的执法能忤逆,“鹾使”说明其最初的任官经历与盐业有关。

李宗孔、李锦父子为顺治、康熙时进士,李锦致仕后李宗孔也以年老辞官,父子二人闲居江南。李锦与曹寅、李煦多有交往,曹寅有《题李昼公给谏顾曲图二首》《过海屋李昼公给事出家伶小酌留题》《无题,再调昼公》等诗,李煦也有《与家给谏昼公》一文。曹寅诗文中多为文人之间的赞美、唱和,李煦一文中则提到“昔八哥在扬为运使,兴利除弊,杜私疏公,盐法大为振起。……长兄为荐绅领袖,希即日倡率具呈”。此处“八哥”为曾任两淮盐运使的刘德芳,李煦一文大意为刘德芳升迁时有查看其在两淮盐运使任上情况,希望李锦等作为士绅领袖予以举荐。此文说明李锦作为致仕官员仍然能够在举荐官员等事务中发挥作用,且其与两淮盐运使关系匪浅。有趣的是,和李锦关系密切的曹寅、李煦均曾任两淮盐运使,这就不得不让人联想到其家族与盐商的关系。且李宗孔、李锦父子致仕后以丝竹自娱,家中长期豢养昆曲戏班,李宗孔还曾在家中排演全本《西厢记》,这无疑表明其家族雄厚的经济实力。须知康乾之际江南文化鼎盛,昆曲等戏剧获得大发展都与盐商关系密切。《李锦墓志》中虽提及李锦淡泊名利,但李宗孔、李锦父子生活非常富足,作为致仕官员、士绅领袖,按李宗孔在朝为官时不过给事中,李锦致仕前不过户部主事,父子二人均非朝廷重臣,其致仕后仍有优裕的生活必因其家族本身富有,扬州地区最富不过盐商,这不得不让人将其家族与盐商相联系。

无论明代李承式或者是清初的李宗孔、李锦众人其事迹多少与盐业有关,结合其家族被完整记录在《两淮盐法志》中,其家族与盐业有关应无异议。根据《扬州府志》《大同府志》《两淮盐法志》等方志我们可以大致还原出一个祖籍山西大同,后内迁至扬州盐商家族——大同李氏,家族在内迁至扬州后,一方面依靠盐商家族的资本,一方面支持族中子弟参加科举,出现一家七辈七人进士的局面。大同李氏也从一个盐商家族逐渐转变为进可以入仕为官,退可以悠游自娱的士绅家族。