“数字-链式”治理:大型易地扶贫搬迁县城安置区内生式发展的实现逻辑

摘 要:大型易地扶贫搬迁县城安置区的内生式发展对县域现代化的实现具有重要作用。云南省H县大型易地搬迁县城安置区的内生式发展实践,构建起融数字化整合和“移民链”打造于一体的“数字-链式”治理模式。研究发现:数字整合是大型易地扶贫搬迁安置区实现内生式发展的前提。在数字平台的统一管理下安置区建构起初级的共同体形态,也在一定程度上积累了团结型社会资本。当地政府积极开放地域边界,在“内外联动”中实现安置区多元“移民链”的建构、延伸与扩展,促进桥接型社会资本和内生发展机会积累,是大型易地扶贫搬迁安置区实现内生式发展的可行性路径。

关键词:“数字-链式”治理;大型易地扶贫搬迁县城安置区;内生式发展;数字整合

中图分类号:F320.3 文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2024)05-0094-11

收稿日期:2023-11-21 DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2024.05.11

基金项目:陕西省社会科学基金项目(2023F005)

作者简介:郭占锋,男,西北农林科技大学人文社会发展学院教授,博士生导师,主要研究方向为农村社会学、农村基层治理、农村社区建设等。

一、问题的提出与文献综述

易地扶贫搬迁是国家统筹、地方推进、社会参与、移民配合下施行的一次成功的、极具中国特色的贫困治理尝试。作为精准脱贫措施的“头号工程”,具有经济发展与社会建设的双重治理功能[1]。现如今,“搬得出”任务已圆满完成,如何帮助移民群众“稳得住”“可发展”“能致富”已成为易地扶贫搬迁后续扶持工作的重要议题。

对此,2021年2月,《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》明确指出,要“以大中型集中安置区为重点,扎实做好易地搬迁后续帮扶工作”[2],这是继打赢脱贫攻坚战后第一次明确将“大中型易地搬迁集中安置区的后续帮扶”列为巩固拓展脱贫攻坚成果工作的重点。2023年1月,国家发展改革委等19个部门联合印发《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》,明确了“要分类引导大型安置区融入新型城镇化、加快搬迁人口市民化进程、促进高质量充分就业”[3]的工作要求。接连被列入国家重大政策文件,可看出国家对易地扶贫搬迁集中安置区完善后续帮扶工作的重视。这不仅关乎千万搬迁群众获得感、幸福感、安全感的提升,关乎国家从巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴的有效衔接进程,更关乎中国式现代化的早日实现。

当前,学界针对易地扶贫搬迁安置社区这一特殊空间形态和易地扶贫搬迁移民这一特殊群体,从空间迁移与生产[4]、移民群体的社会融入与市民化困境[5]、社区治理关系紧张与优化[6]等视角展开了深入讨论。现有研究表明,大多数易地扶贫搬迁安置社区是一种因行政力量主导驱动的空间迁移[7],是需要进行生计转型与社会关联重构的非城非乡“过渡型社区”[8]。安置之初,由于移民来源的分散性与异质化、社区生成的行政主导性、移民之间社会关联薄弱、社区共同体意识缺乏等属性[8],使原有的社会结构、社会关系与社会秩序受到冲击,导致社区公共空间缺失、扶贫移民生计空间遭受挤压等问题的产生[9];但另一方面,空间迁移与流动也促进了新型治理关系、治理结构与治理秩序的生成[10]。由此,进一步将研究视角聚焦于易地扶贫搬迁安置社区本体,积极探索该类社区的空间生产、重构、再造与社会融入[11]、公共体建构及治理体系完善[12]等内容。其中,针对后扶贫时代移民社区的治理研究,学界则主要从经济[13]、社会-文化[14]视角出发,运用移民“再嵌入”[15]、多中心协同治理[16]、空间贫困和社区营造[8]等理论,采用“制度与生活”[17]、“运动式治理”[18]、耦合性治理[19]等分析框架进行研究探索,并就移民群众的致贫返贫风险识别[20]、防返贫机制[21]、移民社区治理存在的潜在困境及改进对策[22-23]做了详细解读。

综上,既有研究从不同视角对易地搬迁社区的后续发展问题做了较为深入的探讨,但仍然存在如下研究空间。第一,从研究主体来看,当前研究缺少对大型易地搬迁县城安置区的关注。本文所指涉的大型易地搬迁县城安置区,是指采取整体搬迁、县城集中安置方式,搬迁人数在万人以上的安置区,具有“规模特别大、人口特别多、跨度特别广、构成极其复杂”等特点,较一般规模的移民安置社区治理难度更大,发展任务更重,返贫的风险更高。第二,从研究内容来看,当前鲜有关注大型易地搬迁县城安置区内生式发展和自主治理的研究。经过近三年的过渡期帮扶,部分大型安置区已经探索出了极具特色的内生式发展和自主治理模式,对此类模式的实现机制进行分析、归纳和总结有利于协助全国3万余个安置区逐渐摆脱帮扶依赖,顺利实现由巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴的过渡。

基于此,本文聚焦全国最大的易地扶贫搬迁县城安置区——云南省H县安置区,通过深描该安置区在数字化工具协助下打造的“链式”网络实践,探寻其推动内生式发展的深层逻辑机制,以期为新时代大型易地扶贫搬迁安置区的内生式发展探索提供有益借鉴。

二、分析框架与田野案例

(一)“数字-链式”治理:大型易地搬迁县城安置区内生式发展的可行性分析框架

1.新内生式发展理论的适用性与必要性。从本质而言,我国大型易地搬迁实则是一种“政府推动型”的空间变迁,它“不是长期自然演进的结果,而是一个压缩式快速推进和规划的产物,是一种由政府主导的自上而下的外生转型”[24]。依靠此种单向推动的外生式发展模式,我国虽于短时间内完成了“搬得出”任务,但也导致了广大移民群众居住空间的变动,影响着社会关系互动、社会关系网络等社会空间的变迁[25]。此外,由于同时搬迁的移民数量众多,大部分为生存条件恶劣地区的建档立卡贫困人口,他们资源积累和技能不足,思想观念落后,自身持续发展能力相对较弱。加之搬迁后的“身体离场”易引发生产和生活变型、社交关系疏离、文化传统消解[15]等“不确定性”风险,导致形成单纯依靠政府“自上而下”的外生式发展模式,或仅依靠移民社区、家庭成员、亲朋好友等“自下而上”的内生式发展模式,这种单方帮扶均难以实现有效扎根。

面对上述传统外生和内生式发展模式的缺陷,学者Ray指出,需要用一种“超越内生和外生模式”的混合模式,来关注当地与其更广泛的政治和其他制度、贸易和自然环境之间的动态相互作用[26]。并在此基础上,选用“新内生发展”一词,用来描述一种扎根于当地但面向外部的发展方式,其特点是当地与更广泛的环境之间的动态相互作用。新内生思维包含了以前的内生模型,例如社区发展是多部门的、“地域性的”,并通过关注网络来推进这一发展,意识到发展潜力需要内部和外部网络的融合[27],希冀打破“极化”发展理念、从“上下联动”和“内外共生”的混合路径中谋求社区的整体性发展[28]。对于大型易地搬迁县城安置区而言,“如何在挖掘自身资源优势的同时,适当借助外部资源,通过内外资源的有机整合,培育自身的再生资源”[28]成为其实现内生发展的关键。这也就意味着,大型易地搬迁县城安置区在探寻内生发展路径的过程中,一方面既要挖掘本地资本及发展潜能,另一方面也要通过网络建构来实现区域内外要素的整合与部门间的合作[29]。

2.社会资本积累与新内生式发展网络建构。社会资本,原指社会上个人之间的相互联系——社会关系网络及由此产生的互利互惠和互相信赖的规范[30]7。在所有不同形式的社会资本里,可能最重要的区别便是团结型社会资本和桥接型社会资本[31]。其中,前者是指通过血缘、种族或家庭纽带而形成的一种紧密型社会关系[32],主张社会资本来源于集体行为人内部的关系网络以及所衍生的凝聚力和共同目标等资源[31]。该种社会资本的形式是以关注自身为重点,倾向于强调小团体的地位,有助于加强特定的互惠原则和成员间的团结,创造出一种组织内部的忠诚感[30]11-12。与团结型社会资本不同,桥接型社会资本是一种存在于人与其他不同社会群体之间的关系网络,“是一种横向的连接机制,可以看作将不同团体和身份的人们连接起来的桥梁,这有助于网络内部与外部资源的连接,有助于促进信息共享、形成信任和完成合作,故对经济发展和社会进步有积极影响”[32]。对于大型易地搬迁县城安置区来说,在团结内部力量的基础上,积极开放地域边界,在融入县域及县外、省外发展中,同步实现安置点桥接型社会资本积累和内生式发展网络的建构。桥接型社会资本往往是在团结型社会资本的基础之上发展起来的,并通过团结型社会资本得以强化。打造基于紧密型社会关系的团结型社会资本网络应是进行内生发展机会积累的第一步。

3.数字化整合与链式联结——进行社会资本积累与内生式发展网络建构的可行方式。首先,数字工具与平台为整合和激活大型易地搬迁县城安置区的人力资源,实现安置区内团结型社会资本的积累提供了可能。在大型易地扶贫搬迁安置区内,由于搬迁人口众多,仅靠有限人力进行管理难度较大。因此,为使帮扶举措精准覆盖到每一个移民个体,运用数字技术和工具进行辅助管理就显得尤为必要。此外,移民可以通过微信、邮件等新信息通信方式,继续与家庭、亲友进行情感、资源等的连接,维持原生“个人-家庭”间的关系网络。而数字连接的实现亦可让个体-社会关系的建构跳出家庭范畴,在数字工具的协助下形成社会行动者的泛在连接,逐渐构建起以易地搬迁安置区为中心的内部发展网络。

其次,多元“移民链”的打造则进一步促成了桥接型社会资本的积累及内外联动的新内生式发展模式的建构。美国社会学家查尔斯·蒂利首次针对移民问题提出“链式移民”和“机会积累”等相关概念。他指出,“移民链”实则为一种关系链,它源源不断地传递着情感、信息与资源,“移民链”的持续互动过程即移民在异地谋求生存的机会积累过程。正如在西方,机会积累尤其经常依靠种族类型,其成员借助他们的权力加强其对累积资源的控制[33]196,使得散居在外的广大移民个体基于种族一致性逐步构建起同质化网络。一方面,在同质化网络的保障下,移民依靠同事、同族和同乡,成为经历长途、反复迁徙后终落脚于某地的有组织的人。处于同质化网络中的每一个个体又通过维持其先前的个人网络,在延链扩链中继续丰富着同质化网络的规模。然而在我国,由于没有类似西方种族等的明确区分,加之移民家庭的社会资本普遍短缺,因此应跨出传统基于个体与个体、个体与家庭之间关系的社会资本研究范式,转而进行安置区与县域内外社会资本网络的打造,构建地域间的多元“移民链”,以更好地完成桥接型社会资本的积累。

综上,本文结合时代背景与我国实际实情,构建起融数字整合和“移民链”打造于一体的大型易地搬迁县城安置区新内生式发展的分析框架(如图1所示)。(1)数字整合是该框架得以可能的基础和前提。通过对数以万计的移民个体进行数字化建档,根据家庭实况为“数据移民”贴上属性标签,以此打造统一的数字管理平台。借用该平台,工作人员一方面可以通过标签化识别异质性移民的个性困难和优势,及时进行针对性帮扶和动态化调整;另一方面,将安置区内的最大资源优势——人力资源聚集起来,以应对外来资源要素流入,实现团结型社会资本的积累。(2)打造多元“移民链”是同时保障万人以上大型易地搬迁安置区内移民“稳定住、能致富、可发展”的必要路径。如上所述,我国移民数量多、生计资本匮乏,难以依靠自身社会网络形成互助“移民链”;此外,数以万计移民的生计难题大都要同时解决,无法经历像西方那样长时间的固链、稳链、扩链过程,因此要结合我国特色发展优势将县内、县外多元帮扶力量纳入建链过程,凝聚为“移民链”的支持共同体。最终,在多元“移民链”的衔接下,不仅可以最大程度解决移民就业难题,也可为安置区及其所在县域(地方)与外部市场(超地方)进行联动提供便利,进一步推动大型易地扶贫搬迁安置区的内生式发展。

(二)田野案例【该部分内容参考云南省H县Z街道易地扶贫搬迁展示馆所陈列出的材料、社区宣传窗口材料、新闻报道材料等整理得来。在展示馆中,Z街道通过“数形结合”、现场讲解的方式,将2018年以来H县及Z街道的搬迁及后续发展历程充分呈现了出来。】

H县位于云南省东北部,全县面积5 886平方公里,山区占95.7%,总人口106.7万人。由于地处小江断裂带,境内山高坡陡谷深、沟壑纵横,滑坡、崩塌、泥石流等次生灾害频发,约40万人生活在山区,生存条件恶劣。自2018年以来,县委、县政府积极响应国家号召,作出“引导10万人搬迁进城”的重大战略决策。截至当前,全县共安置易地搬迁群众10.2万人。其中,县城安置总人口19 298户81 257人,包括建档立卡贫困人口14 835户62 768人;同步搬迁人口4 463户18 489人。

2020年4月,近8.2万搬迁群众全部入住新城集中安置区,并设立2个街道(Z街道、Y街道)、9个社区、193个居民小组,成为全国最大的易地搬迁县城集中安置区。2022年7月,笔者及所在研究团队进入该安置区,采取非正式访谈和参与式观察的方式对安置区工作人员、移民个体等进行访谈,并收集了丰富的田野调查资料,以期对其内生式发展及治理历程进行最大程度的社会化还原。

三、H县大型易地搬迁县城安置区的内生式发展实践

为实现易地扶贫搬迁县城安置区的有序治理和可持续发展,H县首先通过搭建人数共治的“数智化”管理平台,实现街道/社区内共同体的初步建构和内部团结型社会资本的初步积累。随之,在理清和激发内部发展要素的基础上,积极开放发展边界,与县内外进行联动发展。在此过程中,基于地方和超地方连接的多元“移民链”被构建起来,安置区及广大移民群体在“移民链”的保障下得以生存。

(一)以数辅治,依签识人:搭建街道(社区GAxw3Z5XTPI7LhYAfZwbIvP2KZovD3n8DltuAAjVxXg=)“数智化”管理平台

新内生式发展模式首先遵循“社区为本”的整合取向,强调社区内资源的整合与激发,主张通过为居民提供参与机会来满足其发展需求,以此推动共同行动。无疑,对于大型易地搬迁县城安置区来说,人力资源是其最重要的内在资源。由此,如何整合该部分资源,以促进内部团结资本积累和共同体打造,成为实现其内生式发展的首要前提。然而,与一般意义上的社区范畴不同,大型易地搬迁县城安置区的人数近十万人,仅通过传统方式进行统筹与整合难以在短时间内产生明显效果。因此,运用数字工具加以辅助,构建“互联网+基层治理”的双重治理体系就显得尤为重要。

为更好、更精准地服务到每一位搬迁群众,帮助他们在城市中站住脚,乃至早日完成市民化的目标,以将各种不确定性风险及隐患扼杀在萌芽状态,H县通过“网格化排查-数字化建档-标签化识别-特殊化监控”的方式,搭建起基于街道/社区的“数智化”管理平台。借用该平台,社区工作人员不仅缓解了后续服务管理、综治维稳等工作压力,也在虚实空间打造中初步建构起内部的联系,为集体行动和团结型资本积累创造了机会。其具体行动主要从以下四个方面展开:

1.划分网格开展入户排查。全方位网格治理网络的建立为初期移民家庭和个人信息的排查、数据录入及后期每月的动态更新提供了前提。在搬迁初期,为尽快摸清楚搬迁群众的社情、户情、人情和状况,H县以街道为单位进行认真研判,变“开门等”为主动上门访,每月组织干部职工进行入户大排查,全面核清移民的就业、就医、就学、利益诉求及矛盾纠纷等各方面信息,并将该部分信息进行电脑存储,建立起“居民信息库”和“居民户信息”。其中,“居民信息库”以个人为单位,正是在一来一往的接触中社区工作人员不仅完成了“四清”任务,也在“提楼知户、提户知人、提人知事、提情知策”中与移民群众建立起了信任和关联,为接下来的集体行动实践和集体意识培育提供了可能。

2.“红黄绿”标签化精准识别。网格治理终究是“点”上的治理,且离不开人的参与,无法从“面”上进行统筹分析和整体把控。对此,H县在专业公司的帮助下,建构起“红黄绿”分类管理系统,以对移民家庭成员信息进行智能化管理。

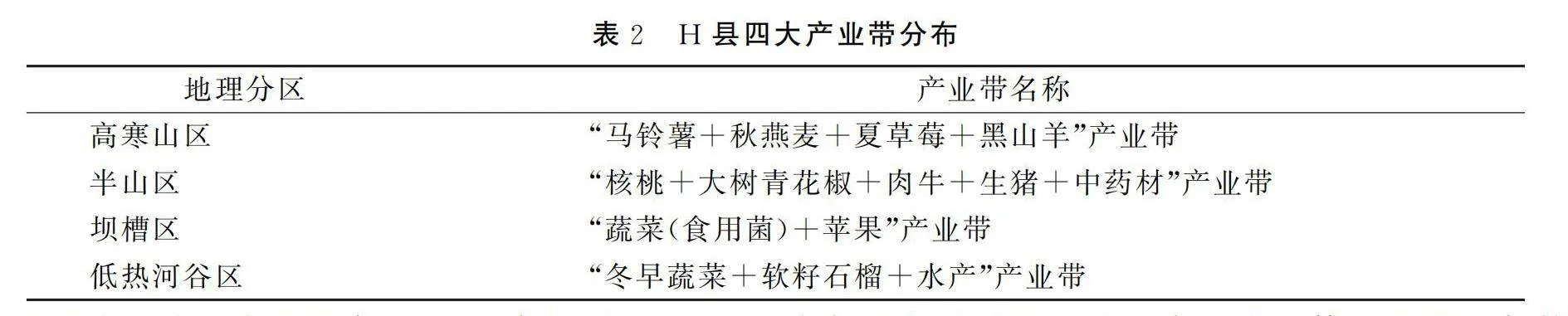

一是建设“标签库”。街道内的各社区结合政策要求和工作重点,在充分分析移民个人及其家庭的主要信息数据库之后,来构建移民个体及家庭标签,继而有针对性地进行精准管理。这里所谓的移民个体或家庭标签,即指根据移民个人、家庭画像的各种属性维度,将个人或家庭信息标签化的一种方式。进行标签管理,一方面可以帮助社区或街道挖掘移民需求、了解移民困难,根据需求进行精准施策,真正满足移民所需;另一方面也为社区或街道带来更多决策价值。当前,H县的大型易地搬迁县城安置区大都通过“基础标签”和“自定义标签”对移民群众进行分类。其中,“基础标签”主要包括性别、年龄、职业等个人基本信息;“自定义标签”则包括“红黄绿”管理、脱贫户情况、就业情况等相关标签。通过将易地搬迁移民群众以户为单位、以人为落点进行细致的标签化识别,H县更高效、更有针对性地解决了群众和社区的双重困难。具体分类情况如表1所示。

二是进行“三色”管理。如果说建立“标签库”是对全体易地搬迁群众进行的整体统筹管理,画“亮灯图”、以户为单位进行“红、黄、绿”划分,则体现了社区对特殊家庭的关注。在H县,各大型易地搬迁安置点均将民生、就业、市域治理三大板块的内容实行红、黄、绿灯的分级分类帮扶复合管理。其中,就业稳定、生活物资、生活照料等都有保障的家庭被标记为“绿色”;基本有保障的家庭被标记为“黄色”;有独居老人、空巢老人、留守儿童、大病患者等特殊家庭的被标记为“红色”。针对被标记为“红色”和“黄色”的家庭,社区会在“红、黄、绿分类管理平台”上登记其姓名、性别、住址、身份证号、风险描述及帮扶措施,切实做到因户、因人施策。“像王本想【本文案例涉及的所有人名均为化名。】,他家住在惠丰园D733504。孩子们还在义务教育阶段,他又因意外受伤暂时失去了劳动能力,因此网格员核实情况后就在系统中将他们家标记为‘红色’。那我们针对性采取的帮扶措施就是保证每日一走访,核实衣食住行问题,并为其申请临时救助。”(受访者:时任钟屏街道办事处人大常委会主任的彭主任,访谈地点:钟屏街道易地扶贫搬迁展示馆,访谈时间:2022年7月31日)

正如上述实例所示,H县各社区根据颜色分类,对异质性移民个人及其所在家庭进行针对性帮扶。其中,对标记为“绿色”的家庭户进行周动态管理,重点关注其家庭情况和就业增收;标记为“红色”的家庭户全部纳入“日随访”管理,落实“五保障”;标记为“黄色”的家庭户,按照应纳尽纳的原则进行“日随访”管理,未纳入的则进行周动态管理,实现社区服务管理全覆盖。

3.有效监控数字乡村视频系统。全方位网格治理网络和“红黄绿”分类管理系统已经从街道/社区整体和家庭户这一基本单元对一般搬迁移民提供了较全方位的保障。但对于部分特殊群体而言,仍需要进一步关照与帮扶。诸如生活不能自理的重病重残人、独居老人、留守儿童等特殊群体,他们作为家庭的重要组成部分,一定程度上制约着剩余家庭成员的择业意愿。为解决上述问题,也为了最大化激发移民的就业积极性,H县的部分大型易地扶贫搬迁安置点引进了数字乡村视频监控系统。该系统由居民自愿、主动申请安装,监护人可以通过视频监控系统实时看到家人的情况。

如上所述,H县大型易地搬迁县城安置区通过全方位网格治理网络、“红黄绿”分类管理系统及数字乡村视频监控系统,在人与数字技术的共同作用下,于街道/社区内初步搭建起移民与街道/社区工作人员、移民与移民、移民与城市居民间的联系与信任,建构起初级的共同体形态,也在一定程度上积累了团结型社会资本。但街道/社区的力量总归是有限的,它们主要发挥着服务与维稳功能,移民就业等生计问题的解决仍需要多元力量的介入。

(二)以县为域,以内为本:重构县域互利共生“帮扶圈”

大型易地搬迁县城安置区就业问题的解决和市民化移民的培育离不开街道、社区及全县域多元力量的共同发力。通过将县城视为新的区域增长极,把大型易地搬迁县城安置区的后续发展纳入县域整体发展规划,在挖掘有效扩大内需的新动力源和打造县域内“帮扶圈”的同时,重构起与大型易地搬迁县城安置区互利共生的新型发展关系。

1.资源盘活、产业发展与移民就业市民化。对于大型易地搬迁县城安置区而言,高质量就业不仅是易地搬迁后续扶持工作的重要内容,更是关乎移民群众能否稳得住、能致富、可发展的首要因素。对此,H县首先聚焦于迁出地和迁入地两大资源的盘活,同步推进搬迁安置与后续产业发展。

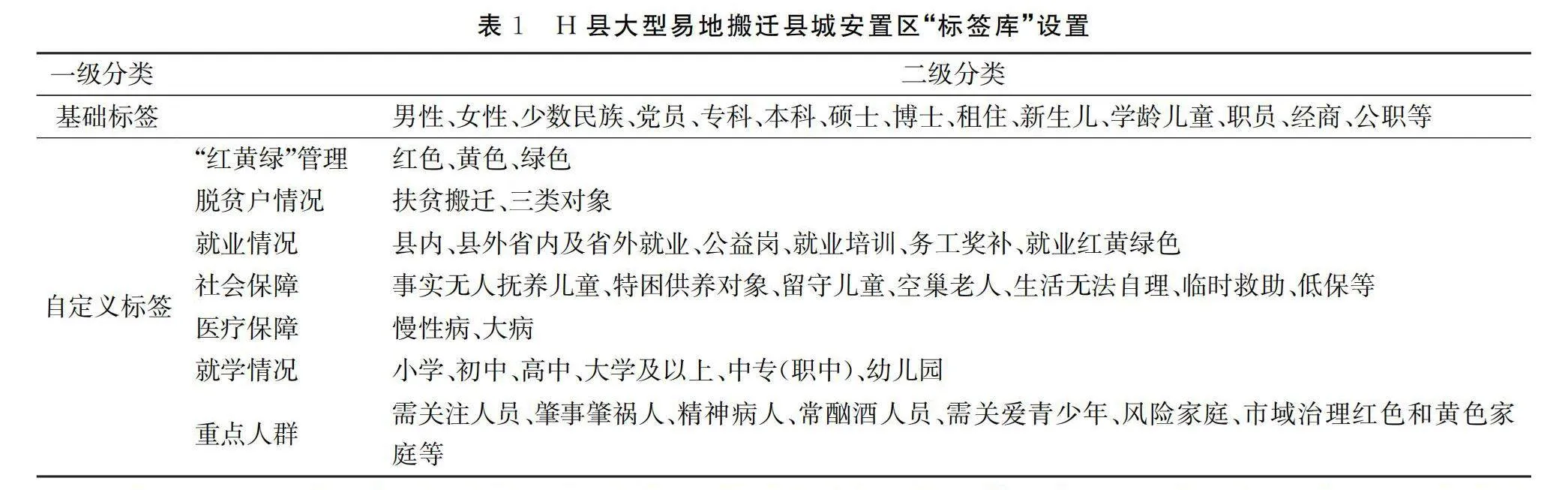

一是资源要素整合与产业带打造。H县先后盘活迁出地耕地、林地、复垦后的宅基地“三块地”21.1万亩,并鼓励搬迁移民进行自主流转和托管种植,以收租金的方式获得营收。此外,部分无法流转的土地资源由村级合作社统一流转发展高产燕麦、马铃薯等特色经济作物;剩余无法耕种的土地资源则实施退耕还林还草。二是对迁入地的资源要素进行全面盘活。一方面,通过整合财政涉农资金,集中建设产业帮扶基地,因地制宜打造“两园四带”大产业(如表2所示)。另一方面,盘活地下停车位等预期性资产。该部分资金由各社区进行统筹,用于解决安置点公益性岗位不足等问题。此外,盘活安置点3个农贸市场和离安置点较近的古城综合市场,流出一定比例的摊位保证有意愿的搬迁移民进行自主创业。

通过全方位的资源要素盘活、整合与利用,H县逐渐打造起县域范围内的产业发展体系和就业帮扶网络,为部分选择在县域发展的搬迁移民提供了与传统耕作劳作完全不同的市场化和社会化就业机会,该部分移民在市场、社会时空规则的约束下实现向市民化转变。

2.社区内中层组织缔造与移民生活市民化。“无论社会分工如何发达,社会交往如何超越地域、血缘等关系的限制,地方性的和血缘性的社会组织还是必然大量存在;而正是这些处于社会中间层次上的各种各样的社会组织,在事实上扮演‘总体的社会组织’的角色”[34]。与一般意义上的城市社区不同,易地扶贫搬迁社区大多通过整村搬迁的方式进行安置,这也就意味着虽然脱离了原生村落空间,但长年以往基于地方性、血缘性生成的传统社会组织在一定程度上仍会被保留,且对新社区的空间治理、团结促成、秩序维系具有重要作用。对此,H县在充分运用传统社会组织力量的基础上,从实际情况出发,在各街道/社区内建立起多元的中层组织。例如Z街道,为了使搬迁移民更好更快地适应城市生活,共组建起了8个中层组织,分别承担着不同的职能。其中,“欣城大叔”和“欣枫巡逻队”这两个组织负责教会搬迁移民乘坐电梯、使用马桶、文明过马路、熟悉附近的学校、农贸市场等生活事务,同时也参与到社区日常的巡逻中来。

无论是县域还是社区主导的发展实践,均推动了大型易地搬迁县城安置区发展由被动接受资助向主动“投资”的转变。在活化县域、街道/社区的社会资本、知识资源、关系信任资源以及集体行动能力的过程中,使大型易地搬迁县城安置区具备了回应移民需求、适应外部环境挑战、主动对外创新的发展能力,也突出了县域、大型易地搬迁县城安置区、街道/社区对发展过程的控制性和主动性[35]。

(三)由内及外,内外联动:打造跨区多元“移民链”

近年来,随着移民在县外谋生诉求的增多,H县坚持“劳务输出既是就业又是产业”的理念,充分发挥人力资源优势,大力发展起劳务经济。这是一种从整合性发展视角出发,以易地扶贫搬迁安置点、街道/社区资本和移民参与为基础,突破县域发展边界,封闭性的地方实践走向开放性的超地方实践,也是一种强调在“上下联动”和“内外共生”的混合路径中谋求大型易地搬迁县城安置区整体性发展的新内生发展路径。但显然该路径的顺利施行并不能仅依靠社会资本相对薄弱的搬迁移民个体及家庭,而应举全县域之力加以推动。对此,H县通过构建“党建+”“行政+”“市场+”等平台,借助平台联建“移民链”的力量,逐步打造起县域内支持共同体(地方)与外出务工移民(超地方)间的多元“移民链”,协力支援外出务工移民在异地的生产生活,同时也为畅通移民输出渠道、缓解县域就业压力及降低移民返贫风险提供重要保障。

1.“党建+移民链”。党支部作为党组织开展工作的基本单元,发挥着联系团结群众、凝结党员力量、传达政策方针等组织优势。为了充分激发党组织在推动大型易地搬迁县城安置区后续发展工作中的积极性,H县建构起以县域(地方)党工委统筹、县内县外(超地方)党组织联动的“党建+移民链”,共同保障搬迁移民在异地就业问题的解决。

目前,H县业已成立了一个劳动力转移就业党工委,下设长三角、珠三角、环渤海、县外省内、县内转移就业等党支部,随之,又于云南昆明、浙江上虞等省外务工移民相对集中的地方设立了多个驻外党支部,逐步完善起集县级党工委、乡(镇、街道)党(工)委、村级党组织、驻外党支部于一体的“党建+”就业帮扶联动机制。此外,为使移民群体心有所依,H县借助驻外党支部力量,于省外各地相继开展“组织找党员、党员找组织”的“双找”行动,将“务工能人培养为党员、务工党员培养为劳务经纪人”的“双培”行动,以及“书记联系党员、党员联系移民”的“双联”行动。在切实保障外出务工党员“离乡不离党”与“流动不流失”的同时,也为非党员移民提供了全方位的组织保障,促使大家牢牢团结在组织周围,在彼此持续性地接触中,于异地构建起基于“党建+”的社会关系网络和外出务工共同体。随着共同体的日益强大和移民生活水平的提高,不断将正向资源、信息和情感向家乡进行传递,以吸引越来越多的移民群体勇敢走出家门于异地集结,长此以往形塑起发源地(地方)与其目的地(超地方)之间的“移民链”。

2.“行政+移民链”。为进一步缓解县域就业压力,推动劳务输出经济的发展,H县成立了县委书记、县长任“双组长”的劳动力转移就业帮扶行动工作领导小组,下设长三角、珠三角、环渤海、县外省内、县内转移就业工作组,在乡(镇、街道)成立劳动力转移就业服务中心,并抽调干部负责劳动力转移工作。与此同时,在村(社区)成立就业帮扶工作站,培育就业帮扶信息员,打造起“县-乡-村”三级的“行政+”就业帮扶联动体系。此外,为切实保障外出务工移民在异地“稳得住”“能致富”和“可发展”,H县继而在万人以上H籍务工人员的上海宝山、浙江上虞、福建莆田等地设立“驻外工作站”,在千人以上H籍务工人员的浙江龙盛、福建九牧等企业设立“会泽生产线”,在百人以上H籍务工人员的企业设立“驻企联络员”。县域就业帮扶联动体系与县外“站-线-人”的就业保障联动体系共同组成“移民链”的链首和链尾部分,完善并巩固着“行政+移民链”的建构。

3.“市场+移民链”。除立足县域(地方)资源主动“走出去”,H县亦主动打破封闭、自我的发展边界,允许并积极引入外界社会力量参与就业帮扶,搭建起劳动力与人力资源市场、用工企业的桥梁。截至当前,H县已与北京中基、厦门众拓达、深圳中浩等家务服务机构和上海宾实、青岛得润等用工企业建立了稳定合作关系,初步搭建起“市场+移民链”。上述企业或机构每月会提供一批岗位信息,双方联络人在“移民链”的及时对接下,完成信息、资源的传递,尽可能迅速地完成供需匹配。为进一步稳链、固链、扩链,H县还集中在合作企业内培育了上千名劳务经纪人和部分定向联络就业帮扶信息员,以及时回应企业、机构需求,组织人力资源进行定向输出,畅通“市场+移民链”的运行渠道。

综上,H县通过打造“党建+移民链”“行政+移民链”和“市场+移民链”,在充分整合地方人力资源的基础上,遵循“由内及外”“内外联动”的发展规则,实现向超地方市场的扩展。正是在地方与超地方力量的互动协同中,劳务经济输送链得以被不断扩展,愈来愈多的移民群体得以在外地生存,真正解决了外出务工移民的后顾之忧。

四、大型易地搬迁县城安置区实现内生式发展的实践机理

纵观H县大型易地扶贫搬迁县城安置区的内生式治理和发展实践,无论是街道/社区内“数智化”管理平台的搭建、县域互利共生“帮扶圈”的重构,抑或是跨区多元“移民链”的打造,究其根本,均可视作县内外多元主体重新整合、盘活、积累安置区社会资本的过程。大型易地扶贫搬迁县城安置区正是通过“以内为本-由内及外-内外联动”的新内生式发展探索,不断延伸与拓展着其自身的社会资本网络,最终实现安置区内团结型社会资本、桥接型社会资本及内生发展机会的多重积累。

(一)数网结合“凝集体”:团结型社会资本与内生发展机会积累

H县大型易地搬迁县城安置区因移民基数大、人员构成复杂,因此各街道/社区在充分借用原村级管理架构进行网格化治理的基础上,结合“数智化”管理平台的精准识别与服务,将每一个搬迁移民家庭和个人凝结在同一社会网络中。随着移民就业、就医、就学、利益诉求及矛盾纠纷在街道/社区内的解决,其在街道/社区实现“稳得住”的同时,也逐渐对街道/社区组织内部产生了联系与信任,建构起初级的共同体形态,也在一定程度上积累了团结型社会资本。

然而,需要注意的是,团结型社会资本可以称为一种社会学意义上的超级强力胶,这种社会资本既能创造出一种组织内部的忠诚感,但也可能会导致成员对外界的敌意,使人们局限在自己的小圈子里[30]12。也就是说,诸如凭借种族、宗教、地域等建立同质化网络的方式,往往在类型上是有边界的[33]。但是显然,这种边界和封闭性并不利于大型易地搬迁县城安置区的可持续发展。由于安置点及其内部结构、组织也是短时间内建立起来的,发展资源有限、抵御风险的能力也较弱,无法仅依靠安置点、街道或社区的力量完成上万移民生计问题的彻底解决。因此,通过开放边界、“走出去”,再借助外来力量的协助实现“内外联动”、共同发展十分必要[34],这也是H县大型易地搬迁县城安置区与县域、县外构建“移民链”,进行桥接型社会资本与机会积累的主要原因。

(二)平台联建“多条链”:桥接型社会资本与内生发展机会积累

一方面,将大型易地搬迁县城安置区发展纳入县域发展规划,重构起县域与大型易地搬迁县城安置区互利共生的新型发展关系[35]。“县域是脱贫攻坚成果巩固拓展的基本单元,也是整个国家经济社会发展各项战略协同推进的基础单位”[36],大型易地搬迁县城安置区的可持续发展作为脱贫攻坚成果巩固拓展的重要任务,亦需要县域发展的辐射带动。对此,H县通过对迁出地和迁入地两大资源的盘活,同步推进搬迁安置与后续产业发展,完成县域“两园四带”大产业的打造。通过县级“党工委+县帮扶开发公司”运营平台、乡级“党委+子公司”实施平台、村级“党支部+合作社”服务平台的多平台联建,构建县域产业发展“一条链”,为大型易地搬迁县城安置区移民提供就业机会,在实现安置点人力资源与县域发展要素的“内外联动”中完成就业市民化目标。此外,为早日实现搬迁移民的生活市民化,H县鼓励各街道/社区在充分运用传统社会组织力量的基础上,从实际情况出发建立多元中层组织,以架构起现代化生活要素与传统生活习俗间的沟通互动渠道。上述措施大大降低了搬迁移民群体对城市生活的恐惧,在潜移默化、日复一日地学习中,真正实现由农民向市民角色的转换。

另一方面,在打造县域发展共同体的基础上,借助“党建+”“行政+”“市场+”平台,突破县域发展边界,从自封闭性的地方实践走向开放性的超地方实践。H县通过在省外设立驻外党支部、“驻外工作站”,培育劳务经纪人和部分定向联络就业帮扶信息员等方式,逐步完善起基于“党建+”“行政+”“市场+”平台的多条“移民链”。上述移民链共同发力,维系着县域大型易地搬迁县城安置区(地方)与省外(超地方)的发展联系。此时的“移民链”并非“一对一”式的单一关系互动,而是“点对点”的地域间互动,广大移民群体被保护于层层组织平台中,免去了独自面对现代化和市场中不确定风险的冲击。在此过程中,无论是大型易地搬迁县城安置区还是搬迁移民个体都获得了不同程度的桥接型社会资本及内生发展机会的积累,为其后的可持续发展奠定了坚实基础。

当然,需要进一步强调的是,单纯的团结型社会资本积累和桥接型社会资本积累都无法很好地起到促进大型易地搬迁县城安置区及搬迁移民内生发展的作用。只有先于安置点内部完成共同体的打造和力量的凝聚,获取足够的团结型社会资本,才能达成“以内为本”的基本发展条件,这也是满足边界开放、实现“内外联动”的前提。而新内生发展强调与外部要素的接触与融合,这是完成扩链、延链和进行桥接型社会资本积累的必然路径,最终,大型易地搬迁县城安置区可在双重资本积累中实现内生发展机会的积累。

五、结论与讨论

本文深入解读了云南省H县大型易地搬迁县城安置区的内生式发展实践,并构建出融“数字-链式”于一体的可行性分析框架。其中,“数字”即指数字技术、工具和相关数字管理平台。通过对数以万计的移民个体进行数字化建档,以满足搬迁移民家庭不同成员的多元需求,构建初级形态共同体。此外,统一的数字化管理还能在较短时间内将社区内的最大资源优势——人力资源聚集起来,以应对外来资源要素流入,促成“内外联动”的合作局面。“链式”即指多元“移民链”的打造。大型易地扶贫搬迁安置区的可持续发展绝非一种封闭式的发展,而是一种“以内为主”“内外联动”的新内生式发展。它既不能习惯性地依赖国家或外来力量的单方面扶持,甘愿沦为现代化发展、城镇化建设的附属品;亦不能不与外界市场接触,毕竟安置区内并不能提供足够的就业岗位,同时满足全体移民的生计需求,此时“移民链”的打造就为地方与超地方的联系提供了很好地衔接。借助多元“移民链”,移民的生计难题得以最大程度解决,而安置区及其所在县域(地方)也在与外部市场(超地方)的联动中,进一步推动着大型易地扶贫搬迁安置区新内生式发展的实现。

当然,无论是社区内“数智化”管理平台的搭建、县域互利共生“帮扶圈”的重构,抑或是跨区多元“移民链”的打造,究其根本,均可视作县内外多元主体重新整合、盘活、制造安置区社会资本的过程。一方面,安置区通过人数共治的“数智化”管理,在及时关注每一移民个体、解决异质性移民困境、满足其多元需求,适时调节矛盾纠纷的过程中,逐步打造起基于街道/社区的共同体形态,进行团结型社会资本的积累,这是实现新内生式发展的前提;另一方面,在充分梳理内部资源要素、凝聚内部团结力量的基础上,主动开放安置区发展边界,积极融入县域及县外市场,在“内外联动”中进行桥接型社会资本的积累。最终,在团结型和桥接型社会资本的双重积累下,大型易地扶贫搬迁安置区于县内、县外构建起基于地域的移民发展网络,借着网络中的条条“移民链”完成移民的输出和资源的输入,真正实现大型易地扶贫搬迁安置区的新内生式发展。

但是,仍需注意以下两个问题。一是长期的“移民链”缔造及机会累积可能会使移民群体在外地构建起基于地域的小移民环境,不仅造成对输入地资源的过度汲取,给当地居民带来不平等和相对剥夺感。因此,在“移民链”搭建过程中也应适当配置平等发展政策,切实维护好输入地、输出地之间的联动发展关系。二是“移民链”的打造、关系的缔造和社会资本的生产固然重要,但也不要忽视对移民主体的关注,这才是发展的根本目的。

参考文献:

[1] 东日,鲍伟慧.发展型社会政策的演进机理与扩散逻辑研究——以易地扶贫搬迁政策为例[J].求实,2023,472(02):55-68.

[2] 中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见[EB/OL].(2021-02-21)[2023-10-16].http://www.gov.cn/xinwen/2021-02/21/content_5588098.htm.

[3] 我国推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化[EB/OL].(2023-01-28)[2023-10-20].http://www.gov.cn/xinwen/2023-01/28/content_5738974.htm.

[4] 何瑾,向德平.易地扶贫搬迁的空间生产与减贫逻辑[J].江汉论坛,2021(05):139-144.

[5] 张晨,马彪,仇焕广.安置方式、社交距离与社会融入——来自中国8省(区)16县易地扶贫搬迁户的证据[J].中国农村观察,2022(04):153-169.

[6] 吴新叶,牛晨光.易地扶贫搬迁安置社区的紧张与化解[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018,17(02):118-127.

[7] 王寓凡,江立华.“后扶贫时代”农村贫困人口的市民化——易地扶贫搬迁中政企协作的空间再造[J].探索与争鸣,2020(12):160-166.

[8] 王蒙.后搬迁时代易地扶贫搬迁如何实现长效减贫?——基于社区营造视角[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,19(06):44-51.

[9] 覃美洲.空间社会学视阈下易地搬迁社区治理路径——以湖北省巴东县为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2023,43(03):112-119.

[10] 马良灿,陈淇淇.易地扶贫搬迁移民社区的治理关系与优化[J].云南大学学报(社会科学版),2019,18(03): 110-117.

[11] 郑娜娜,许佳君.易地搬迁移民社区的空间再造与社会融入——基于陕西省西乡县的田野考察[J].南京农业大学学报(社会科学版),2019,19(01):58-68.

[12] 王蒙.公共性生产:社会治理视域下易地扶贫搬迁的后续发展机制[J].中国农业大学学报(社会科学版),2020,37(03):77-87.

[13] 付少平,赵晓峰.精准扶贫视角下的移民生计空间再塑造研究[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015,15(06):8-16.

[14] 吴尚丽.易地扶贫搬迁中的文化治理研究——以贵州省黔西南州为例[J].贵州民族研究,2019,40(06):21-26.

[15] 张磊,伏绍宏.移民再嵌入与后扶贫时代搬迁社区治理[J].农村经济,2021(09):17-25.

[16] 渠鲲飞,左停.协同治理下的空间再造[J].中国农村观察,2019(02):134-144.

[17] 卢爱国.制度重塑生活:民族地区扶贫移民融入城市社区的制度分析[J].湖湘论坛,2022,35(01):32-41.

[18] 张建.运动型治理视野下易地扶贫搬迁问题研究——基于西部地区X市的调研[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(05):70-80.

[19] 李博,左停.耦合性治理:高原藏区产业发展、易地扶贫搬迁与生态保护的共融——基于Z县脱贫攻坚经验的总结[J].云南社会科学,2022(01):154-161.

[20] 廖冰,邝晓燕,邹佳敏.后扶贫时代“三类户”返贫风险识别与测度研究[J].干旱区资源与环境,2022,36(10):25-33.

[21] 冉秋霞.后扶贫时代防返贫的机制构建与路径选择[J].甘肃社会科学,2021(05):222-228.

[22] 李晗锦,郭占锋.移民社区空间治理困境及其对策研究[J].人民长江,2018,49(17):107-112.

[23] 许汉泽.“后扶贫时代”易地扶贫搬迁的实践困境及政策优化——以秦巴山区Y镇扶贫搬迁安置社区为例[J].华东理工大学学报(社会科学版),2021,36(02):29-41.

[24] 李志刚.快速城市化下“转型社区”的社区转型研究[J].城市发展研究,2007(05):84-90.

[25] 谷玉良,江立华.空间视角下农村社会关系空间变迁研究——一山东省枣庄市 L 村“村改居”为例[J].人文地理,2015(04):45-51.

[26] RAY C.Towards A Theory of the Dialectic of Local Rural Development Within the European Union[J].Sociologia Ruralis,1997(03):345-362.

[27] BOCK B.Rural Marginalisation and the Role of Social Innovation:A Turn Towards Nexogenous Development and Rural Reconnection[J].Sociologia Ruralis,2016(04):552-573.

[28] 文军,刘雨航.迈向新内生时代:乡村振兴的内生发展困境及其应对[J].贵州社会科学,2022(05):142-149.

[29] 吴越菲.从部门生产到区域繁荣:面向农村新内生发展的政策转型及其反思[J].贵州社会科学,2022(05):158-168.

[30] 罗伯特·帕特南.独自打保龄——美国社区的衰落与复兴[M].刘波,祝乃娟,张姿异,等,译.北京大学出版社,2011.

[31] 朱棣,葛建华,杨繁.聚合还是桥接:社会资本整合问题的研究图景与展望[J/OL].南开管理评论,1-18.

[32] 崔巍.社会资本一定会促进经济增长吗?——基于不同社会资本类型的经验证据[J].经济问题探索,2018(02):1-10.

[33] 查尔斯·蒂利.身份、边界与社会联系[M].谢岳,译.上海:上海人民出版社,2021:196.

[34] 肖瑛.法人团体:一种“总体的社会组织”的想象——涂尔干的社会团结思想研究[J].社会,2008(02):39-76.

[35] 吴越菲.内生还是外生:农村社会的“发展二元论”及其破解[J].求索,2022(04):161-168.

[36] 王博,王亚华.县域乡村振兴与共同富裕:内在逻辑、驱动机制和路径[J].农业经济问题,2022(12):73-81.

“Digital Chain” Governance:The Realization Logic of Ecological Development in the Large Resettlement Areas of Poverty-stricken Counties

GUO Zhanfeng,TIAN Chenxi

(College of Humanities & Social Development,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)

Abstract:The endogenous development of the large resettlement areas in county towns for poverty alleviation has an important role in the realization of the modernization of these counties. In this regard,this paper constructs a “digital chain” analysis framework that integrates digital integration and “migration chain” by deeply exploring the endogenous development practice of the large resettlement area of H County in Yunnan Province.It is found that digital integration is the premise of endogenous development in large resettlement areas.Under the unified management of the digital platform,the resettlement area has built a primary community form and accumulated solidarity social capital to a certain extent.The local government actively opens regional boundaries,realizes the construction,extension and expansion of multiple “migration chains” in resettlement areas in the “internal and external linkage”,and promotes the accumulation of bridging social capital and endogenous development opportunities,which is a feasible path for endogenous development of large-scale resettlement areas for poverty alleviation.

Keywords:“digital chain” governance;large resettlement area in county town for poverty alleviation;endogenous development;digital integration

(责任编辑:张洁)