基于思维动词应用研究的单元整体教学实践

【摘 要】当下的课堂更多的是“事实教学课堂”,学生被动地接受教师加工后的内容,其高阶思维能力难以得到培养。为改变现状,教师可实施新课型教学,开展思维动词应用研究,精心设计思维框架,变“事实教学课堂”为“迁移教学课堂”,加强对学生学科思维能力的培养,实现学生思维品质的提升,助力核心素养落地。

【关键词】新课型教学;思维动词;单元整体教学

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)充分体现核心素养导向。那么,教师如何在课堂教学实践中适应新课标,让核心素养真正落地呢?综观现在的课堂,更多的是“事实教学课堂”,学生往往只是被动地等待和接受教师加工后的内容,从而沦为“装知识的容器”,其高阶思维能力难以得到培养。要改变现状,教师就要把知识的加工权和转换权还给学生,努力为学生提供自主深入加工知识的时间、空间和机会。鉴于此,实施新课型教学,开展思维动词应用研究,精心设计思维框架,变“事实教学课堂”为“迁移教学课堂”,将加工知识的重心从教师端过渡到学生端,加强对学生学科思维能力的培养,实现学生思维品质的提升,让他们真正拥有组织、转换和创造知识的能力。

一、单元整体设计,定思维水平

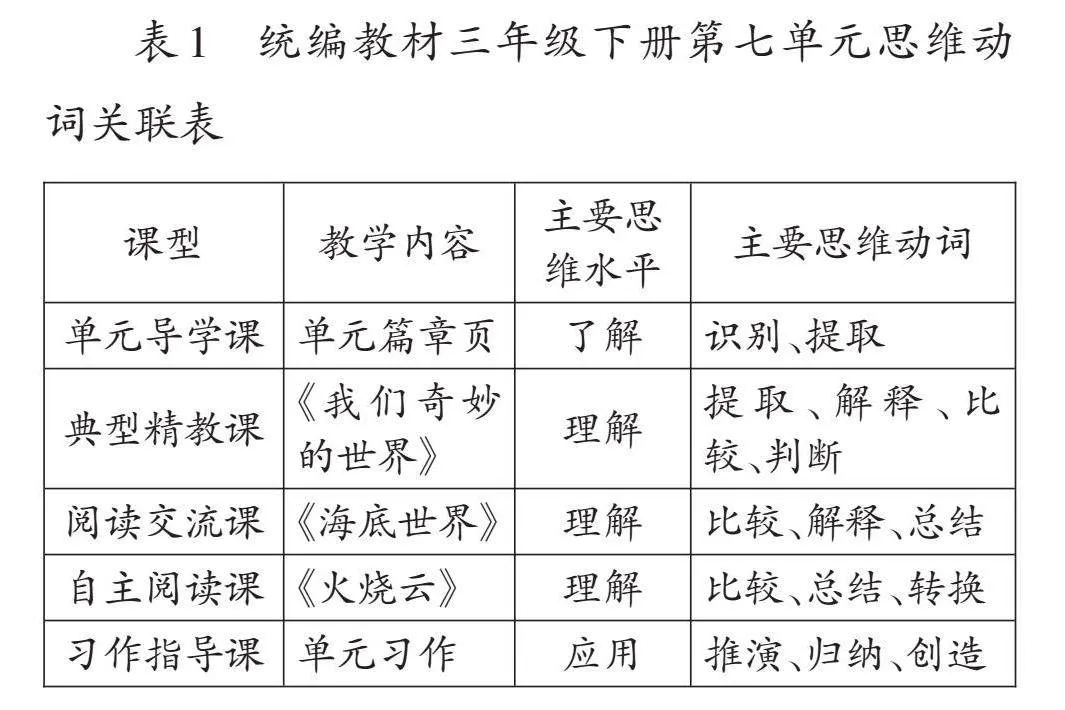

单元整体教学需要建构有体系的学习任务。以统编教材三年级下册第七单元为例,本单元的语文要素是“了解课文是从哪几个方面把事物写清楚的”。单元中的三篇课文虽然描写的对象不同,但都是从几个方面把事物写清楚的。《我们奇妙的世界》一课作为典型精教课,引导学生重点厘清课文从天空和大地两个方面写出世界的奇妙,主要方法是抓住两个部分的总起句,再由总到分;《海底世界》一课作为阅读交流课,可以采用扶放结合的方式展开教学;《火烧云》一课是自主阅读课,引导学生展开自主学习,梳理出火烧云变化多而快的特点。结合教材、学情、课标,可建立专属本单元的思维动词关联表(如表1)。

基于本单元语文要素与人文主题,将表1中的这些思维动词配置到“了解、理解、应用”三个水平下的单元核心目标中,可建构单元核心任务(如表2)。

表2中,单元目标分为三个层级。在了解水平中,选用思维动词“识别”“提取”等,指向掌握事实性知识,思维水平相对较低。在理解水平中,选用思维动词“比较”“判断”“转换”等。《我们奇妙的世界》和《海底世界》中的关键句比较明显,学生只需判断或针对重点进行描述。《火烧云》则需要学生用自己的语言总结。这些目标主要涉及程序性知识,思维水平明显提升。应用水平主要与写作表达相关,选用思维动词“推演”“创造”等,它们与策略性知识相关,思维水平最高。教师需在各个课时中把这些目标一一分解,从而达到循序渐进、整体提升的目的。

二、学习任务驱动,明思维路径

(一)设计系列学习任务,匹配思维

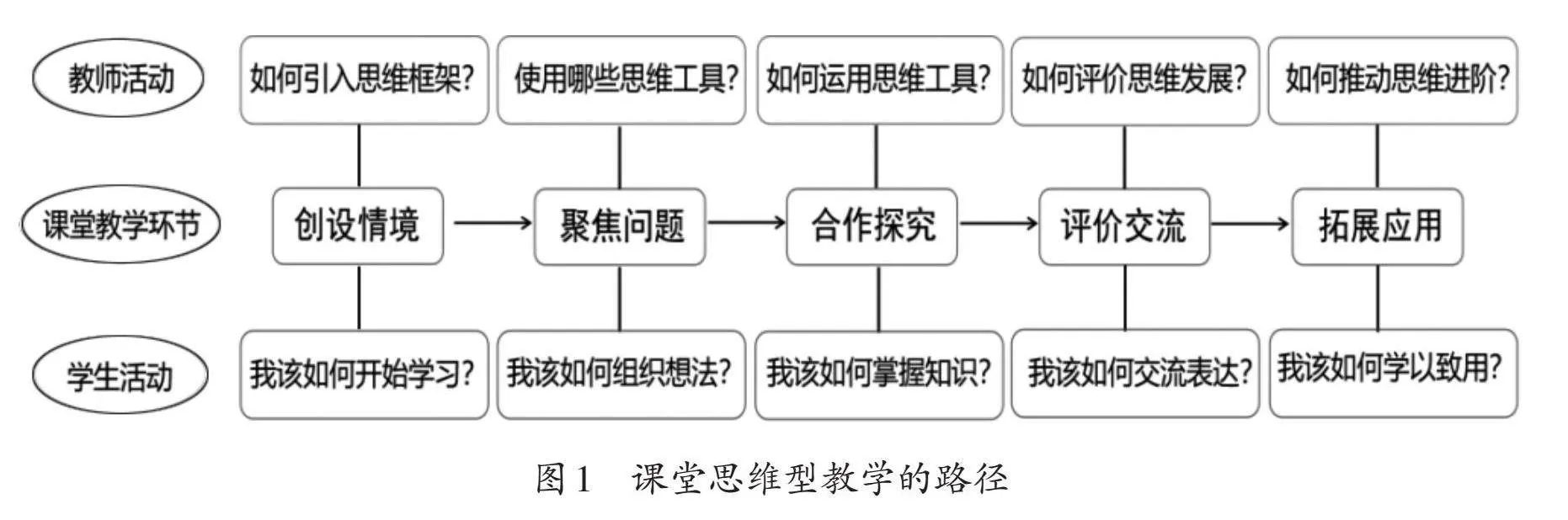

《课程标准》指出:“义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织与呈现。设计语文学习任务,要围绕特定学习主题,确定具有内在逻辑关联的语文实践活动。”这与新课型倡导的“课堂思维型教学的路径”(如图1)可融合在一起。在系列学习任务中,教师向学生提供思维发展路径,学生则在教师的引导下让自己的思维不断进阶(如表3)。

表3中的三个学习任务全都与图1中的思维指导相匹配。以学习任务一“探索天地的奥秘”为例:第一步,在单元学习情境中,教师提供的高阶思维动词是“创造”和“重组”,引发学生的思维动机,使其初步思考“我该如何开始学习”。第二步,聚焦第一个核心问题“天空有哪些奇妙的变化”,这时思维动词转化为“提取”和“解释”,激发学生的思维动力,进一步推动学生思考如何解决问题。按照之前的学习经验,学生惯用的学习方法是直接从文中找关键句或者自己概括内容。第三步,围绕核心问题,学生开展合作探究,保持主动思维。在此过程中,教师指导学生运用思维动词。第四步,各个学习小组开展交流、展示和评价,提高思维活力。这时学生需要根据讨论后形成的答案进行有序表达,通过质疑、补充不断优化自己的表达,直至完全解决核心问题。第五步,教师引导学生总结学习方法,并引导学生学以致用,促进思维迁移,用这种方法去解决下一个核心问题“大地有哪些奇妙的变化”,推动学生思维进阶。

(二)实施系列学习任务,推动思维

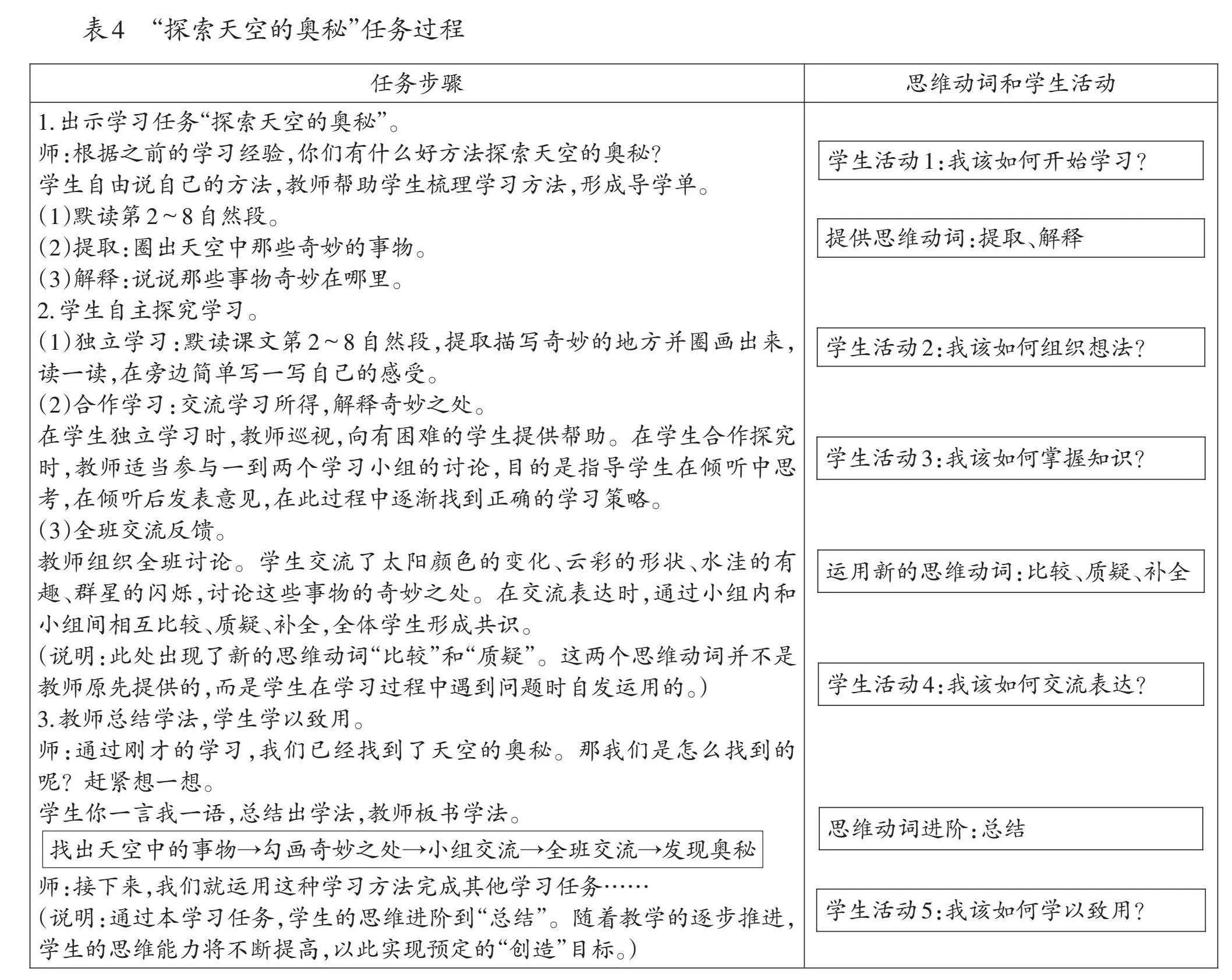

三个任务在实施过程中可以分解成若干个子任务,如学习任务一“探索天地的奥秘”可以分解成“探索天空的奥秘”“探索大地的奥秘”和“绘制探秘地图”三个子任务,组成任务链。以“探索天空的奥秘”为例,其任务过程如表4所示。

思维动词在学习任务中的使用,有助于实现针对“真问题”的“真研究”“真交流”。学生开展理性思考,其思维品质得到长足的发展。

三、教学评价跟进,求思维提升

学习任务的落地需要重视评价的融入,实现“教学评一体化”。根据统编教材三年级下册第七单元的学习目标,可设计单元评价标准(如表5)。

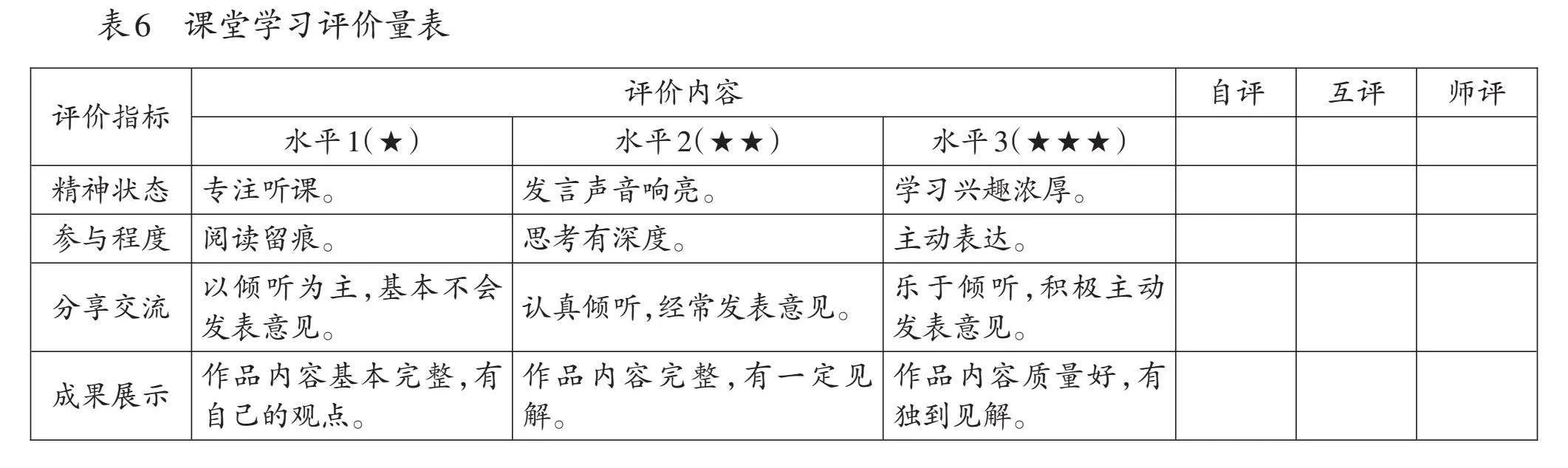

在此基础上,还可设计表6。表6中,前两个指标关注学生的学习习惯,后两个指标关注学生的思维品质。要注意的是,最后一个指标不适用于每堂课,教师要根据课型合理使用。

开展过程性评价,可促进学生反思学习过程,随时调整学习策略,便于教师动态了解学生的目标达成情况。教师可借助预学单、学习任务单、典型作业、问题信息单等对学生的学科素养进行评价。在设计典型作业时,围绕 “概括与表达”,以事实、概念为线索,指向“应用规则、适配策略”,体现独立性和合作性。作业可以采用多种形式,既有准备型作业,又有即时型作业、延时型作业。如,本单元典型作业有:(1)识别关键句,对课文内容进行选择、重组,绘制探秘地图;(2)概括课文语言表达的好处,能借鉴课文的表达仿写身边的美景;(3)通过各种途径搜集大熊猫的信息,对信息进行选择、归纳,逐步完成信息卡。

上述以思维发展为主旨的教学模式,让教师和学生成为知识学习和再生产的共同体,激发了学生的潜能。可以说,在语文教学中使用思维动词是必然趋势,教师应当重视新课型教学,打造“迁移教学课堂”,为学生的核心素养进阶助力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]盛群力,孙爱萍,张伊.新课型教学的目标分类和选用动词[J].上海教育科研,2024(6):1-6.

(浙江省舟山市普陀小学)