指向思维品质提升的小学寓言教学策略

【摘 要】《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,要注重学生思维品质的培养。寓言在促进学生思维发展,实现思维品质进阶方面具有独特价值。教学寓言时,教师可以引导学生在语境识词中提升思维的条理性,在读懂故事中锤炼思维的深刻性,在领悟寓意中发展思维的批判性,在互文比较中锻炼思维的逻辑性,在续编故事中激活思维的独创性。

【关键词】思维品质;寓言故事;教学策略

思维品质是指思维能力的特点和表现,是衡量一个人学习素养的重要标志。[1]《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,要注重学生思维品质的培养,让思维具有一定的敏捷性、灵活性、深刻性等。[2]

寓言作为一种重要的语文课程资源,被统编教材大量编排。其在学生的具体形象思维向抽象逻辑思维发展的过程中,架起过渡的桥梁,具有提升学生多重思维品质的教学价值。

以统编教材二年级上册《坐井观天》为例,看似全文没有一个“争”字,实则围绕“青蛙”和“小鸟”这两个角色的争论行文。为此,教师可以“争”为线索,开展指向学生思维品质提升的寓言教学:探明“争”之内容,语境识词;探究“争”之过程,读懂故事;探寻“争”之缘由,领悟寓意;探秘类似之“争”,互文比较;探讨“争”之后续,续编故事。

一、探明“争”之内容:在语境识词中提升思维的条理性

对字词的理解离不开具体的语言环境。教师要紧扣课文语境教学字词,引领学生感受词语的“独有精神”,再通过字词的理解感知课文内容。[3]

(一)基于文本语境

在本课的教学中,教师首先出示两组词语,一组是“大话、抬头、弄错”,另一组是“井沿、回答、无边无际”,让学生读一读、比一比,说说自己的发现。学生经过对比,很快发现第一组词语与青蛙有关,第二组词语与小鸟有关。之后,按照词语所属的不同主体进行归类识字。这样一来,青蛙和小鸟两个角色的立场初见分晓,留存于学生脑海中,为后面的教学做好铺垫。

在教学生字“际”时,教师首先出示“阝”的甲骨文,引导学生理解其含义——表示地势或升降等。接着,引导学生领会“际”表示“边界”。于是,学生顺理成章地理解“无边无际”的含义。最后,鼓励学生带着动作读好句子,并借助句式“( )无边无际,大得很哪!”完成仿说。在这个过程中,学生通过偏旁理解字义,抓住一个字理解一个词,聚焦一个词读好一句话。这呈现了从偏旁到字、词,再到句的逐级过渡模式,遵循了“字不离词,词不离句”的教学原则。学生在理解字词的同时培养了思维的条理性。

(二)基于创生情境

除了文本提供的语境,有时教师还要通过创设新的情境来帮助学生识记生字新词,引导学生用理解性记忆取代机械性记忆,用形象性记忆代替枯燥的积累。如,“沿”是本课要学习的生字。教学时,教师首先请学生通过板贴小鸟的图片来确定“井沿”的位置,随后以“口”表示“泉眼”为切入点,创设“泉水从泉眼里流出来,顺着小溪的边沿流到了小河里,河水又顺着河的边沿流进了大海”的情境,引导学生理解“沿”指“边沿”。接着,请学生找一找教室里的桌沿、门沿,说一说生活中其他事物的边沿。于是,学生循着“由部分到整体、由已知到未知、由熟悉到陌生”这样的思维路径,从字的部件出发,进行字义的联想、理解和拓展。

二、探究“争”之过程:在读懂故事中锤炼思维的深刻性

俄国寓言作家陀罗雪维支曾将寓言形象地比作“穿着外套的真理”。寓言中,故事是形象的,道理是抽象的。学生对抽象道理的领悟,不能通过“说教”来实现,而应建立在对故事深刻理解的基础之上。[4]对此,教学时,教师应当引导学生在阅读故事的过程中具体感受、展开想象,在听说读写的语文实践活动中加深理解,进而由表及里,透过故事看道理,培养思维的深刻性。

(一)主问题领航

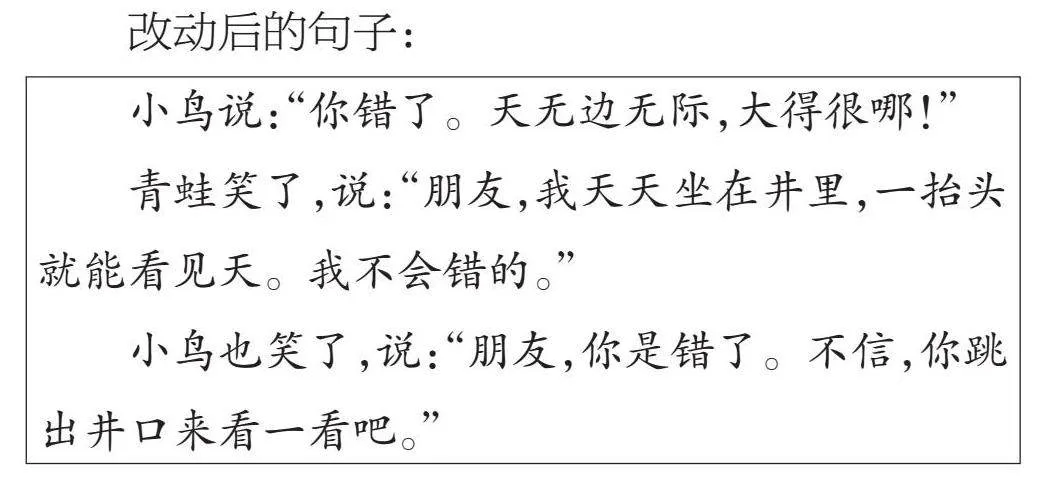

良好的提问能伴随着教学的层层深入,点燃学生思维的火花,增强学生学习的主动性。教师可引导学生根据已有的故事信息进行提问,由一个原始问题链接一系列自然生发的问题,激发其探索欲。

本课中,教师设计了如下问题:故事的主人公是谁?接着引导学生自主提问。层层递进式的提问激发了学生的学习热情。在这个过程中,问题主线逐渐明晰(如图1),与此同时学生思维的灵活性、主动性得到了充分调动,进而完成思维的进阶。

(二)辅问题指引

低年级学生尚处于思维发展的起步阶段,需要教师更多的引导。因此,除了贯穿课堂始终的主问题,还需设计一系列条理清晰的辅问题,以推进教学向纵深处发展,助力学生进行深度思考,引导学生开启与文本的多重对话。

1.联系生活,理解一个“大话”

教学中,教师发现学生对“大话”一词的理解较为模糊,不能用自己的语言清晰地表达具体词义。为此,引导学生回忆和描述自己曾经听到的大话,通过勾连已有的生活经验,对“大话”一词有更清晰、更深刻的理解,明白“大话”指不切实际的话。之后,面对“青蛙认为小鸟说的哪句话是大话”这个问题时,学生便能很快地联系前后文本,读出青蛙对小鸟说的“飞了一百多里”的质疑。

2.展开联想,感悟两处“笑”语

故事中,青蛙和小鸟之间有三组对话。在第三组对话中,角色的话语前均增加了提示语“笑了”。看似相同的提示语实则映射出两种截然不同的态度和心情。在组织学生交流两个“笑”有什么不同之前,教师引导学生代入角色,想象青蛙和小鸟各自的想法。这样,学生对两个角色的立场、心情会有更深层的理解,能更容易地感知两者之笑的不同:青蛙的笑是自信的笑,而小鸟的笑则包含了更多的无奈。

3.对比朗读,品味三次“弄错”

“弄错”一词在文中共出现了三次,其反复出现展示了青蛙和小鸟之间的争论过程。教师可引导学生通过对比,读好“弄错”,使之成为学生理解争论的重要抓手。

在教学中,教师出示改动后的句子,引导学生将其与原句进行比较,思考“弄错”与“错”的区别。虽然两者只有一字之差,但背后的含义相去甚远,揭示了不同的认知过程和态度。“弄错”中的“弄”在对话中提示对方自己的言辞是站在实践之上的,并非无中生有。故事中,小鸟不直接说青蛙“错了”,而是提醒青蛙“你弄错了”,这也为下文小鸟让青蛙跳出井来看一看奠定了情和理的双重基础。

课文原句:

小鸟说:“你弄错了。天无边无际,大得很哪!”

青蛙笑了,说:“朋友,我天天坐在井里,一抬头就能看见天。我不会弄错的。”

小鸟也笑了,说:“朋友,你是弄错了。不信,你跳出井口来看一看吧。”

改动后的句子:

小鸟说:“你错了。天无边无际,大得很哪!”

青蛙笑了,说:“朋友,我天天坐在井里,一抬头就能看见天。我不会错的。”

小鸟也笑了,说:“朋友,你是错了。不信,你跳出井口来看一看吧。”

除此之外,教师还可引导学生对比表达三次“弄错”时语气的不同,提示他们读出逐步递进、逐渐强烈的语气变化,使其在朗读中充分感受争论的氛围。

在问题的引领下,随着学生对故事的理解逐渐深入,其思维的深刻性也得到了不断提升。

三、探寻“争”之缘由:在领悟寓意中发展思维的批判性

寓言通常具有较强的隐喻性,即道理隐藏在故事的背后。读者需要通过联系现实,深入解读,才能领悟文字的言外之意。基于此,教师应引导学生主动提取、恰当分析文本信息,并立足信息作出合理推断,推动学生逐步理解故事的内涵。

此外,寓言往往还具有多义性,即基于不同的场景、不同的立场等,能解读出不同的含义。因此,教学中不仅要包容学生的多元解读,还要鼓励学生从自己的阅读感受出发,综合运用想象、联想等思维方法,多角度地理解故事,从多个层面来生成文本的现实意义。

在实际教学中,学生对青蛙的形象有着多种截然不同的认识。有的学生认为,这是一只“自大的青蛙”,它目光短浅、盲目自信。有的学生则读出了青蛙的“可怜”,它孤单地坐在黑暗的井里,不能像小鸟一样自由飞行,没有机会领略外面的风光,值得同情。还有少数学生表示,这是一只“诚实的青蛙”,它“知多少说多少”,说出了自己真实的想法。相比于说大话,青蛙根据自己的视角说出真实看见的内容,这算是一个美好的品质。不难发现,“自大的青蛙”和“诚实的青蛙”是学生通过分析、判断得出的理性认识,而“可怜的青蛙”则属于学生的感性认识。基于不同的认知方式、视角看青蛙,得出的结论显然不同。教师要给学生留足思考和表达的空间,并充分尊重儿童立场。

除了对同一个角色会读出不同的形象,如果变换思考的角度,对同一篇寓言也会得出不同的寓意。深入分析青蛙与小鸟发生争论的缘由,一方面是由于青蛙目光短浅,这是争论产生的主要原因;另一方面,倘若青蛙善于听从小鸟的建议,及时跳出井来,变换看待事物的角度,争论也许就不会产生。因此,这个故事既告诉我们要全面地看待问题,避免目光短浅,又提示我们要善于思考和接受别人的建议,不要固执己见。在变换角度、积极思考故事寓意的过程中,学生思维的批判性得到了很好的提升。

需要注意的是,多元解读并不等同于随意解读,而是一种“以文本为中心”的“有界限”的解读。教师在此阶段教学中应时刻警惕陷入随意解读、强制解读和过度阐释的误区。只有如此,由感知和体验、联想与想象开启的形象思维才能顺利进阶为兼具批判性和深刻性的辩证思维。

四、探秘类似之“争”:在互文比较中锻炼思维的逻辑性

很多时候,儿童很难从纷纭复杂的现象中抽离出本质,正确分辨善恶、真假以及美丑。而寓言用类比的方法,将复杂的关系不断简化,用较为简单、较能为儿童所接受的语言呈现故事,帮助儿童透过现象认识本质,借助故事提升认知。相较于抽象的寓意,故事内容更加形象、具体。学生在学习寓言时,通过故事感受寓意,其思维经历着由具体到抽象的发展过程。要想进一步提升学生的思维能力,还应当通过类比推理,让学生的思维从一般再回到具体,将这种认识能力类推到其他事物或现象中,从而获得对人生、对自然更深刻的认识。[5]

《盲人摸象》讲述的是几个盲人摸象时由于摸不到象的全部而得到了令人啼笑皆非的结果,告诫人们要克服主观片面性,学会全面地看待问题。与《坐井观天》类似的是,故事也呈现了几个角色的争论过程,具有相近的寓意。在教学完《坐井观天》,且学生对寓意有了一定的理解和认识后,教师可出示《盲人摸象》这一寓言故事,引导学生交流两个故事的相似之处,使其认识到从全局出发,才能全面而真实地了解事物的情况,从而加深学生对寓意的体会,锻炼思维的逻辑性。

五、探讨“争”之后续:在续编故事中激活思维的独创性

在寓言教学中,只有学生的想象力和表达力等被充分激活,才能促进创造性思维的萌发。为此,教师要重视文本中的留白,设计开放性问题来提升学生思维的独创性。

比如,《坐井观天》这则寓言故事的结尾处,小鸟让青蛙跳出井来亲自看看,但未写明青蛙后续是否真的跳出了井,这为故事的续编留下了足够的想象空间。在理解了故事的寓意后,教师可充分把握契机,顺势引导学生围绕“青蛙最后是否跳出了井口”“青蛙和小鸟是否会继续争论”展开想象。围绕这样的开放性问题,学生发表了自己的观点。

生:青蛙跳出了井口,目瞪口呆地说:“原来天空果真这么大!”于是,和小鸟开始环游世界,从此它们再也不互相争论了。

生:青蛙跳出井口后,被眼前的一切吸引住了。这时,青蛙终于相信小鸟说的话了,外面的世界天高地阔。想到以前的自己目光短浅,它越想越觉得惭愧不已。

生:小鸟不想再与青蛙继续争论下去,于是很无奈地飞走了。青蛙感到很奇怪,明明整片天都在自己的视线范围内,小鸟怎么在自己眼皮底下消失了呢?于是,它抱着这样的疑问跳出了井口,发现天果真是无边无际的。

生:青蛙最后没有跳出井口,因为它根本不想跳出去。于是,它和小鸟又开始了无休止的争论。

生:青蛙跳不出井口,但它和小鸟的争论也并没有继续,因为小鸟很无奈地飞走了,不愿再理会青蛙。于是,青蛙又开始孤独地看着井口那么大的天空,一辈子都蒙在鼓里。

由此可见,学生针对故事的后续发展展开了丰富的想象。其中既有美好的结局,也有凄凉的结局。学生的交流充满了情感色彩和思考的痕迹,无不彰显着学生思维的独创性。

综上,寓言作为启蒙学生心智的优选体裁,能有效促进学生思维品质的提升。教师应直面寓言教学中的重点和难点,帮助学生养成良好的思维习惯,使学生的思维训练和发展落到实处,真正实现思维进阶。

参考文献:

[1]黄晓迪.发展思维品质 优化童话教学:以四年级下册《巨人的花园》为例[J].小学语文,2022(6):33-36.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]胡小玲.小学语文字词教学策略[J].湖北教育(教育教学),2022(8):51-52.

[4]丁宏喜.在文言寓言教学中提升学生思维品质:以五下《自相矛盾》教学为例[J].小学教学设计,2021(7):60-63.

[5]郑宇.寓言与儿童思维发展[J].小学语文,2022(7/8):17-21.

(浙江省丽水市实验学校)