核心素养视域下挑战性问题的设计

【摘 要】挑战性问题是语文课堂教学的核心。利用挑战性问题,能有效激发学生的学习动力,发展学生的核心素养,起到四两拨千斤的作用。教师要设计合适的挑战性问题,助力学生提升语言能力,训练高阶思维,培育审美情操,吸纳文化精粹,促进学生全面发展。

【关键词】挑战性问题;核心素养;课堂教学

义务教育语文课程培养的核心素养,是文化自信、语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。语文课堂上,利用挑战性问题,能有效激发学生的学习动力,发展学生的核心素养,起到四两拨千斤的作用。所谓挑战性问题,指有一定难度,需要学生组织相关信息,通过分析、综合和推理等思维过程来解决的问题。那么,该如何用好这类问题?下面笔者结合真实的课堂案例,谈谈挑战性问题的设计策略。

一、触摸文字,助力“语言运用”

语文课程是一门学习国家通用语言文字运用的综合性、实践性课程。因此,设计挑战性问题,首先应指向语言运用,要让学生从教材文本中走几个来回,不但关注“写了什么”,还要关注“怎么写”和“为什么这样写”,解析语言表达的秘妙,从而实现从语言建构到表达运用的转化。

(一)互文对照,品味写作手法

“内容人人看得见,含义只有有心人得之,而形式对于大多数人是一个秘密。”歌德的话道出了语文学习的真谛。要提升学生的语言运用能力,需要让学生沉浸到文字中,揣摩写作手法。进行互文对照,可有事半功倍之效。

统编教材四年级下册《白鹅》是散文家丰子恺的作品。课后的“阅读链接”编排了俄国作家叶·诺索夫的《白公鹅》。两者无论是表达方式还是语言风格,都有异曲同工之处。基于此,在学习《白鹅》中描写“鹅的步态”的片段后,笔者让学生阅读《白公鹅》的第2自然段,思考:同样是描写步态,你发现两段话在表达上有什么相似之处?学生思考、讨论后有了如下发现。

◇两只白鹅都很高傲。

◇两段话都运用了拟人和比喻的修辞手法。

◇作者写白鹅,都有一个配角。《白鹅》里有鸭子,《白公鹅》里有狗。两个配角都衬托出了白鹅的高傲。

◇作者都用了风趣的语言,重点落在“步态”上。

通过互文比照,学生发现两篇散文在写法上有着惊人的相似之处。有了挑战性问题的引领,学生既感受到作家的语言风格,又体会到文章的表达方式,做到言意兼得。

(二)涵泳补白,解析言语密码

语文教师要善于在教材中捕捉思辨点,引导学生沉入文本,咀嚼语言,感受遣词造句的精妙,把握文本的内涵,提升语言水平。

统编教材六年级上册《穷人》文质兼美,是小说中的精品。文中桑娜和渔夫之间有一番对话,多次出现一个“哦”字。这是一个极为普通的语气词,很多人往往一读而过。一位青年名师通过文本细读发现,这个“哦”字在不同的语境里有着不同的深意,就此提出了挑战性问题:数数一共出现了几个“哦”,这些“哦”的意思都一样吗?学生展开了比较、讨论,有了如下发现。

◇“哦,是你!”中的“哦”表示丈夫的出现使桑娜惊讶。

◇“哦,鱼打得怎么样?”中的“哦”表示桑娜理解天气坏,丈夫打鱼艰难。

◇“哦?什么时候?”中的“哦”表示渔夫对邻居死了这件事感到吃惊。

◇“哦,我们,我们总能熬e7GKGN50yhyyXYqMfww2g9H+kDO4DooEsCq6tUahE2M=过去的!”中的“哦”表示渔夫对妻子的安慰。

透过一个“哦”字,可挖掘主人公丰富的内心世界,还原当时的场景。学生通过精读涵泳,训练语感;通过代入角色,想象补白,解析对话中的潜台词。如此,对人物形象的感悟不是仅停留在表层,仅知道“善良”“富有同情心”,而是有了更深刻的认知。语言的建构和运用同时达成。

二、智慧设疑,发展“思维能力”

传统的语文课堂多注重技巧训练,往往忽略了对学生高阶思维的培养。高质量的挑战性问题有助于高阶思维的发展。

(一)借助习题,导向课堂争议

有些挑战性问题藏在教材的导学系统里。比如UjxNBt10IUYq0jyeBD9ZtGpM5bxnOMaviA+CSuRq6Tk=,统编教材三年级上册《父亲、树林和鸟》课后有一道习题,让学生判断“父亲曾经是个猎人”这句话的对错。围绕这个话题,教师可引导学生充分阐述自己的观点和理由。比如:通过表现父亲对鸟的习性十分熟悉的语句,推测父亲可能曾经是个猎人;通过总起句“父亲一生最喜欢树林和歌唱的鸟”,推测父亲可能没有做过猎人,因为他最喜欢鸟。当学生阐述时,教师要充分尊重他们的意见,并在最后回归文本主旨:凭借课文中的信息,并不能得出明确的肯定或否定的结论。但有一点可以确定,那就是父亲知鸟、爱鸟,热爱自然。这样一来,父亲的形象愈加清晰,课堂上也播下了思辨的种子。

(二)立足文本,追求多元解读

很多挑战性问题需要教师在细读文本后,深挖文本内核,精心设计。比如,在教学统编教材六年级下册小说单元后,笔者对动物小说展开深度探究。在内容呈现上,精选了国内外三位作家的动物小说作品,分别以原文、片段和梗概的形式,借助多媒体手段,呈现文字或音频,丰富学生的阅读体验;在阅读目标上,旨在让学生“热爱大自然,明白动物是人类的朋友”,同时体味小说谋篇布局的秘妙,习得文本的言语智慧,培养思辨精神,提升高阶思维能力;在学法指导上,结合统编教材六年级上册“有目的地阅读”的要求,用多种阅读策略展开教学。在学生阅读三个文本后,笔者让学生思辨以下问题。

◇椋鸠十《金色的脚印》:你认为正太郎该不该解开铁链?

◇沈石溪《再被狐狸骗一次》:你觉得老狐狸用自残致死的方法救小狐狸,值不值得?

◇西顿《春田狐的爱》:你觉得维克森毒死孩子的做法是爱孩子还是害孩子?

这三个问题串起了整堂课,也撬动了学生的思维,激发了学生的表达动力。通过有目的的群文阅读,围绕两难问题,学生提炼信息、比较整合、猜测推理、思辨判断,阐述观点和理由。在这个过程中,学生建构了“爱”的概念,明确爱的不同表达方式,感受到动物浓浓的亲情,懂得要与动物和谐相处,也初步体悟到了人性的多面。他们自然而然产生阅读动物小说的兴趣,为后续走进动物小说,品味名家名篇,打开了一扇窗户。

三、感知鉴赏,实现“审美创造”

《义务教育语文课程标准(2022年版)》倡导学生“形成自觉的审美意识,培养高雅的审美情趣”。统编教材选文文质兼美,可用于提升学生的审美水平。学习文本的过程,也是学生感知美、鉴赏美的过程,促进其精神境界的升华。

(一)感知美:“静态描写”和“动态描写”

统编教材五年级上册《月迹》是作家贾平凹的作品。文中的奶奶有一句话是这样说的:“月亮是每个人的,它并没走,你们去找它吧。”围绕这句话,笔者设计了挑战性问题:月亮到底走没走?当然,这里的月亮不是指科学意义上的“地球的卫星”,而是一种“审美对象”。

学生出现了两种截然不同的意见。一部分学生觉得,课文记叙了中秋夜孩子们找月亮的过程,从中堂到院中再到河边,月亮一直在走;还有一部分学生认为,走的是孩子们,月亮一直静静地挂在空中,月亮的足迹出现在竹窗帘儿上、穿衣镜上、葡萄叶儿上……这是一种静谧的美。从产生争议到回归文本,再到反复朗读,学生水到渠成地理解了“月亮是每个人的”。文中孩子们童趣的形象呼之欲出,月亮动态时的顽皮可爱、静态时的恬静柔美跃然纸上,本单元语文要素“初步体会课文中的静态描写和动态描写”也就自然落地了。

(二)鉴赏美:“单一评判”和“多元评价”

在教学《白鹅》中“鹅的叫声”部分时,笔者让学生想象:如果鹅会说人话,它厉声叫嚣、引吭大叫时,会在说些什么?通过想象说话,学生的脑海中勾勒出威风凛凛的白鹅形象。至此,学生对白鹅的认知仅仅停留在表面,审美也是浅层次的。笔者顺势追问:“如果你是主人,你会给它的表现打几分?为什么?”看似漫不经心的一个问题,引发了学生的审美冲突。通过细读文本,结合阅读体验,他们给出的答案和理由呈现两极分化——

◇我给它打不及格。篱笆外有人走路,它也叫个不停,真烦!

◇我只给它打60分。这只白鹅太凶了,万一家里有客人来,它厉声叫嚣,把客人吓跑了,显得多没有礼貌。

◇白鹅可以得90分。首先,它的样子很威风;其次,它跟狗一样看守门户,很尽职。至于扣掉的这10分,扣在它有些高傲了。

◇我给白鹅打100分。白鹅看着好像很高傲,这恰恰说明它对主人忠诚、尽职。丰子恺表面上说白鹅高傲,其实和老舍一样,明贬实褒,心里可喜欢白鹅呢!

笔者顺势而导,链接老舍《猫》和《母鸡》中的两个总起句“猫的性格实在有些古怪”“我一向讨厌母鸡”,抛出语文园地“交流平台”中的一段话“从字面上看,作者好像并不喜欢这些小动物,实际上课文的字里行间却藏着对它们深深的爱”,让学生水到渠成地体悟到丰子恺对白鹅发自内心的喜欢,理解“反语”手法,使本单元“体会作家是如何表达对动物的感情的”这一语文要素得以落实。

对丰子恺的这只白鹅,学生的看法本来莫衷一是,审美水平也参差不齐。通过“给白鹅打分”这一挑战性问题,白鹅的形象变得立体丰满起来,不是仅仅只有“高傲”,还有“尽职”“忠诚”等,可见学生的审美层次更丰富了。

四、理解传承,建立“文化自信”

统编教材中,有很多课文体现了中国优秀传统文化,展示了中国人民的精神追求和价值导向。如何利用这些经典作品,让学生感受中华优秀传统文化的魅力?可通过挑战性问题,将文化的理解与传承融入教学过程,让学生在潜移默化中建立文化自信。

(一)在解读汉字中感知文化

语文课姓“语”,就要有浓浓的语文味。统编教材五年级下册综合性学习“遨游汉字王国”的编排,旨在让学生感受汉字的趣味,了解汉字文化。基于此,笔者安排了一次汉字主题的写作活动。

《心字像什么》是作家林来生的一篇散文。作者别出心裁,剖析“心”字的内涵,把它想象成一把勺子、一条船、一块手表……全文采用总分结构,条理清晰。更妙的是,文章每个自然段也是总分结构——先总起,再围绕“形”和“意”两方面来阐述,层层深入,充满浓浓的文化气息。利用这个文本,笔者设计了挑战性问题“( )字像什么”,让学生仿照文本的结构,多元解读不同的字。

汉字背后蕴藏着深厚的文化。“( )字像什么”这一挑战性问题,叩开了汉字王国的大门,让学生徜徉其中,用心观察,潜心思考,探究汉字起源,发现造字规律,引发字形联想,获得文化的熏陶。

(二)在编制名片中传承文化

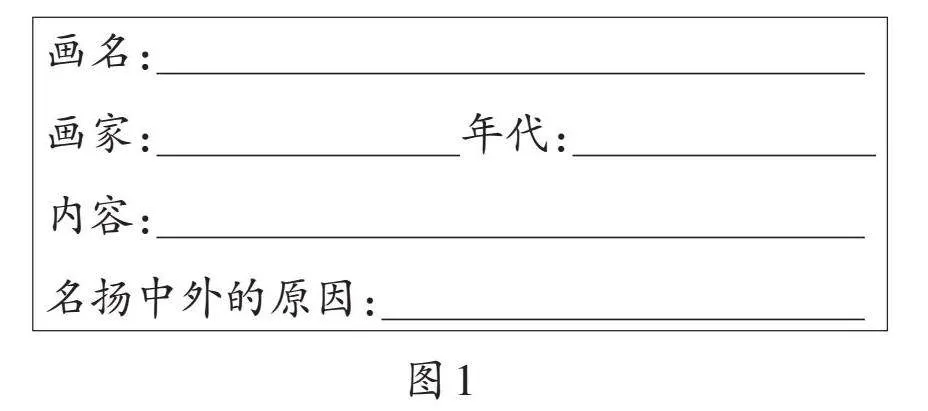

真实的语用情境离学生的认知发展区最近,也最容易引起学生的兴趣和共鸣。教师可充分挖掘中华优秀传统文化,为学生创设真实的语用情境。《一幅名扬中外的画》是统编教材三年级下册“中国传统文化”单元中的一篇略读课文。这篇500多字的文章要在一节课学完,对三年级学生而言有一定的难度。如何抓大放小,切中要害,让学生深入了解国宝级巨作《清明上河图》的文化精髓?挑战性问题的设计尤为重要。

课文的导语如是表述:默读课文,说一说为什么《清明上河图》会名扬中外。结合课文内容和图画,向别人介绍《清明上河图》。

根据学习提示,结合本课人文主题和语文要素,确定两大教学目标:一是说说《清明上河图》为什么会名扬中外,二是向别人介绍《清明上河图》。这两个目标一个指向人文主题,一个指向语文要素。有一位青年名师设计了这样一个问题:《清明上河图》原画长约5米,宽24.8厘米,是北京故宫博物院的珍贵藏品。你会如何设计《清明上河图》的名片?请结合课文内容和课前搜集的资料,小组合作完成这张名片(名片模板见图1)。

领到学习任务后,学生的积极性空前高涨。他们反复阅读,圈画重点,搜罗信息,编写名片资料。这一学习过程紧紧围绕本单元重点“了解课文是怎么围绕一个意思把一段话写清楚的”展开,将语文要素落到实处,充满挑战,也充满趣味和成就感。

需要注意的是,虽然语文课堂中的挑战性问题有导向性,但并不意味教学单纯地指向核心素养的某一领域。在围绕挑战性问题开展学习的过程中,文化自信、语言运用、思维能力、审美创造其实是融为一体的,只是各自的比重会随学习内容的不同而有所不同。

综上,在深度学习理念的引领下,“挑战性问题”这一支点能真正打开学生的思维,发展学生的语文核心素养,让学生站在课堂的正中央。

(浙江省绍兴市上虞区实验小学)