指向核心素养的初中物理课堂引入情境创设

《义务教育物理课程标准(2022年版)》指出,注重科学探究,突出问题导向,强调真实问题情境,引导学生不断探索,提高分析问题、解决问题的实践本领和科学思维能力,发展核心素养。新课标优化了课程设置,明确物理课程目标要指向核心素养,核心素养要融入物理课程设计,以充分体现物理学科的育人价值。著名教育家陶行知先生讲过:“兴趣是最好的老师,它能够激发我们的潜能,让我们不断前进。”在物理知识的海洋中,课堂引入如同启航的风帆,不仅能够激发学生探索未知的兴趣,更是培养他们核心素养的重要起点。

一、初中物理课堂引入的重要性

建构主义强调学生学习是一个积极构建知识的过程,而非被动地接收信息。因此,从激发学生学习兴趣的角度来看,课堂引入环节通过创设情境、提出问题或展示相关现象,能够立即吸引学生的注意力,激发他们的好奇心。这种好奇心是学习的原动力,能够促使学生主动探索。生动的故事、趣味的实验或挑战性的问题能够将学生的注意力从日常生活转移到物理世界的奥秘上来,从而点燃他们对物理学习的热情。

可以看出,物理课堂引入环节在整个教学过程中具有不可替代的作用,不仅能够激发学生的学习兴趣,还能够有效地培养学生的核心素养,为学生的全面发展奠定坚实的基础。因此,教师应充分重视引入环节的设计与实施,使其成为物理教学的亮点。

二、围绕核心素养创设情境的物理课堂引入策略

核心素养是面向21世纪的素养,我国将学生发展的核心素养具体分为六大部分,分别是人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新。基于义务教育阶段学生认知水平特点,这个阶段的物理课程应该强化物理与社会实际和时代发展的关联,关注技术应用给我们带来的社会进步和产生的一系列问题。具身认知理论也强调学生的认知并非完全独立于学生的身体,而是受到身体经验、感觉和运动体验的强烈影响,它强调个体的身体经验和感知在认知过程中起到重要作用。利用情境创设进行课堂引入,可以让学生通过自然生活的情景体会到物理规律的应用过程,从而产生探索兴趣,形成科学的世界观和社会责任感。

(一)结合古代发明创造引入新课,提升学生的人文底蕴

中国古代的发明创造在世界科技史上占据着举足轻重的地位,其背后不仅是技术的革新,更是古代科学思想和实践方法的体现。比如,造纸术和印刷术极大地促进了知识的传播和文化的保存,火药改变了军事战争的形式,指南针则为航海探索提供了重要工具。这些成就不仅展示了中国古代科技的辉煌,也反映了古代中国人在观察自然、利用自然方面的智慧和创造力。在物理教学中,教师可以通过讲述古代发明创造小故事、组织古代发明创造的探究活动、制作古代科技模型、古今对比分析等方式引入新课,这些方法不仅能够帮助学生理解物理知识的实际应用,还能加深他们对中华民族人文底蕴的认识。

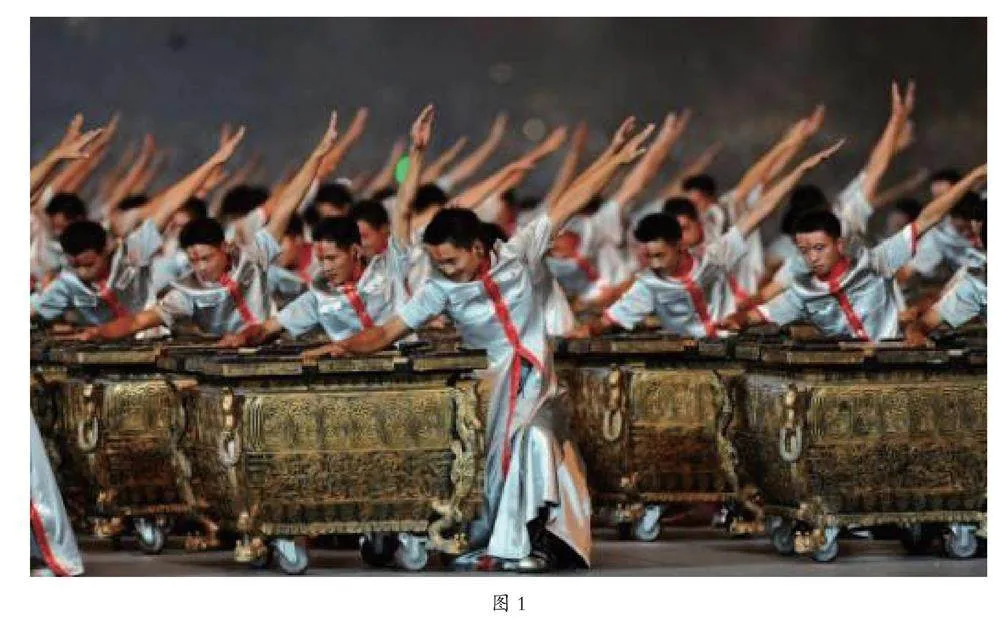

例如,在“科学探究:声音的产生与传播”教学中,首先,教师通过视频展示2008年北京奥运会片段:“鸟巢”体育场中央,随着一阵阵强劲有力的击打,2008名演员击缶而歌,吟诵着“有朋自远方来,不亦乐乎”,表达对世界各地奥运健儿和嘉宾的欢迎。2008尊缶发出动人心魄的声音,冲击着学生的听觉,震撼着他们的心灵。其次,教师展示缶的图片(如图1所示),向学生介绍缶这种古代打击乐器的结构和演奏方法。缶起源于中国,后传入日本和朝鲜半岛,通常用于民间音乐和舞蹈表演中,是一种非常受欢迎的乐器,在传统音乐文化中的地位不可替代。最后,教师提问学生:“为什么击缶时会发出清脆悦耳的声音?”从而通过“击缶”节目引入新课,展示了中国传统文化与现代科技的完美融合,使学生感受到中国文化的博大精深,激发了他们的学习热情和创造力。

(二)结合现代科技在生活中的应用引入新课,培养学生的科学精神

现代科技的发展取得了瞩目的成就,极大地改变了人类的生活和思维方式,推动了社会的进步和文明的发展。信息技术革命的不断深化、人工智能技术的突破、生物技术和可持续能源技术的进步,不仅提升了人类的生活水平,而且为解决全球性问题如贫困、疾病、环境污染等提供了新的思路和工具。将现代科技融入物理教学,引导学生关注科技发展的社会影响,讨论科技进步如何影响人类生活、环境和伦理等问题,可以培养学生的责任感和伦理观,使他们在享受科技成果的同时,能够理性地看待科技带来的挑战。融合科技的物理课堂更具时代感,也使学生更加直观地了解了物理科技与生活的联系,有效培养了他们的科学精神,为他们未来的学习和生活奠定了坚实的基础。

例如,在“力”的教学中,教师通过SpaceX的火箭回收技术引入新课,先视频展示猎鹰重型火箭发射升空,到达既定高度后两支助推火箭分离返回,最终同时降落在发射场地面的过程。视频带给学生强烈的视觉冲击,让他们感受到科技的迅猛发展。为了进一步激发学生的好奇心,教师可以现场制作一个小火箭。所需器材:一小块锡箔纸、火柴、小竹签、打火机。制作过程:首先,把火柴头取下,放在小竹签一端,用锡箔纸包裹它们做成火箭的形状。其次,用打火机烘烤锡箔纸,里面的火柴头受热燃烧,“小火箭”冲天而起。目睹了“小火箭”的发射,学生会迫切想知道其中蕴含的物理原理。将火箭这种先进的科技与物理课程相融合,在激发学生学习欲望的同时,能够培养他们的理性思维和批判质疑能力,还能提高他们解决问题的实践能力,使学生学会像科学家一样思考问题。

(三)充分挖掘网络资源引入新课,使学生学会学习

在物理课堂引入过程中,教师充分挖掘和利用网络资源,不仅可以使学生获得知识,还可以培养学生的自主学习能力、合作能力和信息素养,为他们终身学习奠定坚实的基础。网络技术的发展为物理课程的学习提供了更广阔的平台和更灵活的方式,极大地促进了物理教育的创新与发展。比如,教育部启动了“校校通”工程,“国家中小学智慧教育平台”上线运行,“中学物理仿真实验室”在教学中的应用等,这些资源的开发和应用有利于创设物理课程情境,丰富物理教学内容。教师在教学中应引导学生积极地利用这些网络资源,通过多种渠道获取与物理课程有关的信息,以学生收集到的信息资源为基础,进行科学探究,使学生真正成为学习的主人。

例如“电能的产生”一课,由于学生对生活中主要的发电方式比较熟悉,因此教师让学生在课前利用网络资源完成两个实践作业:第一,准备一种水果、铜片和锌片若干、导线若干、一个发光二极管、开关等器材,制作水果电池,使二极管发光。第二,上网查找我国核电技术的最新发展,了解核电站由哪些设备组成,并说明核电站发电的过程,以小组为单位制作PPT。在课堂引入中,学生参与汇报实践作业,认识到不同的水果电池发电能力不同,但是产生的电能都是十分微弱的。而核电作为一种清洁、高效的能源,在未来的应用前景十分广阔,并且我国的核电技术领先于世界水平。学生在解决实际问题的过程中理解了物理知识的价值,形成了将理论知识转化为实践操作能力的意识,更重要的是提升了学习能力,锻炼了合作意识和信息处理能力。

(四)结合日常生活中的安全问题引入新课,使学生具备健康生活能力

生活中处处有物理,很多生活情境都与安全有关,如高空坠物、游泳涉水、安全用电、安全驾驶、环境安全等。教师可以收集与学生日常生活密切相关的安全案例,并将这些案例作为课堂讨论的起点,展示安全事故的案例分析和安全知识的讲解。这种形式直观生动,能够引起学生的兴趣,有助于学生更好地理解和记忆安全知识。在发现日常生活中与物理有关的安全问题,并提出解决方案的过程中,学生认识到物理知识能够帮助人们更好地生活,促进人们身心健康成长,从而践行安全、健康、低碳生活理念。

例如“汽化与液化”一课,教师通过演示实验“油温与水滴引发的爆炸”引入新课。在日常生活中,将水滴入过热的食用油中会引发剧烈反应,甚至导致油锅爆炸,这是一个常见的家庭安全隐患。所需器材:电磁炉、小锅、食用油、水、温度计、防护面罩、防护手套。实验过程:将小锅放在电磁炉上,倒入食用油并加热,用温度计测量油温。当温度到达100°C时,用滴管滴入一滴水,观察现象。当油温到达200°C以上时(注意不要超过油的着火点),再次滴入一滴水,观察并记录现象。实验原理:当水滴接触过热的油时,会迅速蒸发成蒸汽,体积急剧膨胀,导致油溅出,形成油雾,与空气中的氧气接触后可能引发爆炸。通过实验演示水滴与热油接触时的物理现象,学生理解了背后的物理原理,认识到物理知识在预防事故、保护生命安全中的重要作用,增强了安全意识。

(五)结合思政教育引入新课,培养学生责任担当

“课程思政”是将“立德树人”作为教育的根本任务的一种综合教育理念,在课堂引入环节融入思政元素,有利于对学生进行德育熏陶,促进学生对物理知识的理解。物理学科实施“课程思政”的意义是能够将学科的专业知识教学与思想政治教育有机结合,通过物理学科的学习培养学生的科学思维方式、探索精神和社会责任感,同时传递正确的价值观。物理是探索自然界基本规律的学科,通过物理实验和科学的探究活动,学生能够直观地感受到科学研究的严谨性和创新性。课堂引入时,教师还可以围绕一些具有时代意义的社会事件、科技成就和科学家的伟大贡献展开,通过这些内容的学习,学生不仅能够获得科学知识,还能够深刻理解科学精神的内涵,学习科学家的爱国情怀、探索精神和坚持不懈的奋斗精神,从而在潜移默化中接受思想政治教育,形成正确的世界观、人生观和价值观。

例如,在“电流做功”一课教学中,教材指出:现代社会,人们的生活越来越离不开电。为了展示电在生活中的作用,教师可以精选与课程内容相关的在线资源,剪辑并制作成短视频。短视频包括两个内容:第一,庆祝建党百年上海外滩主题灯光秀。灯光与图像的结合展现了中国的历史、文化、科技进步以及未来发展的蓝图,如描绘了长江与黄河的壮丽图景、高铁和航天等科技成就的图案,以及展望未来的美好愿景。第二,智能厨房中的智能冰箱、自动煮菜机、破壁机、自动洗碗机等几十种小家电,它们都是人们生活的好帮手。通过感受灯光秀和智能厨房,学生不仅能够受到深刻的精神洗礼,还激发了对未来美好生活的向往,增强了民族自豪感和凝聚力,为他们成长为具有社会责任感、国家认同和国际理解的全面发展人才奠定基础。

(六)实验质疑引入新课,提升学生的实践创新能力

以“疑”引趣,创设问题情境,激发求知欲和积极性,有利于培养学生良好的思维能力。依据中学生的认知水平,可以将物理问题分为常规性物理问题与非常规性物理问题。常规性问题指的是那些基于物理基础知识和原理,通过直接应用公式或已有的解题方法就能解决的问题,主要考查学生对基础知识的记忆和应用能力。非常规性问题则相对复杂,它们往往需要学生在理解基础物理概念和原理的基础上综合思考、创新性地解决问题,更多地考查学生的逻辑思维、创新能力和问题解决能力。在物理教学中,教师可以引导学生观察日常生活中的物理现象,鼓励他们提出疑问并自主设计实验来探索答案。通过亲手设计和操作实验,学生能够直观地观察物理现象,亲身体验科学探究过程,这有助于培养他们的劳动意识和问题解决能力,为他们成为适应未来社会发展的创新型人才打下坚实的基础。

例如“流体压强与流速的关系”一课,教师通过与学生比“肺活量”引入新课。器材:一个长约2米,直径为20cm的塑料袋。实验要求:深吸一口气,用力吹塑料袋,测量“肺活量”。实验过程:学生嘴巴贴紧塑料袋口用力吹,只能把塑料袋吹起来一点点;教师嘴巴在塑料袋口10cm处用力吹一口气,就把塑料袋吹满了。学生惊讶之余不禁产生疑问:“老师的肺活量真的这么大吗?”课后,学生通过对比教师和同学吹的动作不同,再结合课堂所学知识思考并得出结论:原来教师的嘴巴没有贴住塑料袋口,留有空隙,是利用气体在流速大的地方压强小的原理,带动周围气流把塑料袋充满的。学生通过实验探究和观察产生疑问,最终利用所学物理知识解决了心中疑问,在这一过程中,学生能够更深刻理解物理原理,培养解决问题的能力。

三、结语

综上所述,将学生核心素养的培养融入物理课堂引入环节,是新课程标准的具体要求,具有重要的现实意义和育人价值。创设新情境的物理课堂引入将物理知识与学生的日常生活、社会热点问题以及前沿科技发展紧密结合,不仅能够激发学生的学习兴趣,还能够培养他们的问题解决能力、实践操作能力和创新思维。这种教学策略强调学生的主体性和实践性,鼓励学生主动思考,通过实验验证和项目研究等方式,使学生在解决实际问题的过程中深化对物理知识的理解。总之,这种以学生为中心,注重实践与创新的教学模式不仅有助于学生掌握物理知识,更重要的是能够促进学生核心素养的全面发展。