浅析实验教学法对高中生地理思维的培养

[摘 要]文章针对高中地理课堂的教学现状,以湘教版高中地理中的自然地理为例,在论述开展实验教学法对培养高中生地理思维意义的基础上,提出重视模拟实验应用、带领学生实地考察、运用数字模拟技术培养高中生地理思维的有效措施。

[关键词]实验教学法;地理思维;培养与评价

[中图分类号] G633.55 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)25-0096-03

一、高中地理课堂的教学现状

在当前的高中地理课堂教学中,部分教师主要采取多媒体课件与视频相结合的传统讲授模式,这种教学模式难以激发学生的学习兴趣。由于课堂时间有限,多数教师只能按部就班地进行知识讲解,难以为学生提供更多的实践机会。学生在被动接受地理知识的同时,缺乏对地理现象和问题的深入思考。这种教学模式难以培养学生的地理思维,地理学科核心素养的培养得不到有效落实。针对这种教学现状,教师需要不断探索创新,寻求更加有效的教学方法和策略,提高学生的参与度和主动思考能力,从而落实地理学科核心素养的培养。

笔者通过调研发现,大多数教师是认可在高中地理教学中开展地理实验教学的,但仅有少部分教师能够理解并熟练应用实验教学法,一半以上的教师虽然理解这种教学方法但未与实际教学相结合,约有20%的教师不完全理解这种教学方法,仍需要学习。学校设施不完善、教师组织学生开展实验的次数少直接导致学生的实验操作能力不强,知识与能力不匹配。在开展实验活动方面,多数教师偏爱一边演示实验一边讲解的方式,而多数学生却更喜欢师生共同完成实验。由此可见,教师需要提供机会让学生体验实验的过程,而非仅仅观察实验现象。

二、实验教学法对培养高中生地理思维的重要意义

实验教学法能够让学生自主操作实验,实验操作过程能不断地再生新的问题,培养学生的发散思维。实验操作结束后,教师可以通过思维导图复盘实验过程,帮助学生梳理知识结构。在学科核心素养以及新课标、新教材、新高考实施的背景下,开展实验教学对培养学生地理思维有重大意义。

(一)操作实验步骤,探究实验报告,激发地理思维

学生通过设计实验方案、收集实验数据、对实验现象进行观察和记录,可以提升自身的实验设计水平和执行能力。学生通过对实验现象进行分析,学会运用地理知识来解读数据、总结规律,从而提高自身解决问题的能力。

(二)观察实验现象,再生实验问题,发散地理思维

深化对地理知识的理解是实验教学法的重要目标之一。实验教学法通过实验将地理知识从抽象的概念转化为具体的实践体验,从而加深学生对地理知识的理解。在课堂内外开展模拟实验能让学生在实验操作过程中总结不同的观点,尝试新的方法和技巧,提出与实验相关的新问题,这个过程能较好地发散学生的地理思维,深化学生对地理知识的理解。如湘教版选择性必修1“洋流”实验可以帮助学生理解影响海水流动的因素有风与陆地轮廓。同时,实验过程会引发其他与洋流知识相关的问题,如地转偏向力是否会影响海水流动,南半球的实际洋流分布如何等。模拟实验过程中针对实验现象的再生问题,能发散学生的思维。

(三)复盘实验过程,梳理知识结构,提升地理思维

构建学科思维导图,使学生复盘实验过程,搭建一个较为完整的知识结构,能有效地提升学生思维。思维导图能将实验教学问题分析的过程可视化,提升学生的思维能力,能够让学生对知识进行更好地总结,同时,这也有利于丰富学生的知识,让学生的学科知识结构更加清晰、完整。例如,湘教版必修第一册“热力环流”实验,学生可以针对实验过程构建思维导图:当地表受热不均时,受热处空气膨胀上升,近地面空气变少形成低压,高空空气变多形成高压;受冷处空气收缩下沉,近地面空气变多形成高压,高空空气变少形成低压;在同一水平面上,空气由高压流向低压,形成热力环流。

三、利用实验教学法培养高中生地理思维的具体措施

根据湘教版高中自然地理教学内容,利用实验教学法可将其划分为“地球科学”“地球表面形态”“地球上的大气”“地球上的水”“植被与土壤”五大主题。在高中地理教学中利用实验教学法培养高中生地理思维能力的途径主要有重视模拟实验应用、带领学生实地考察、运用数字模拟技术三种形式。

(一)重视模拟实验应用

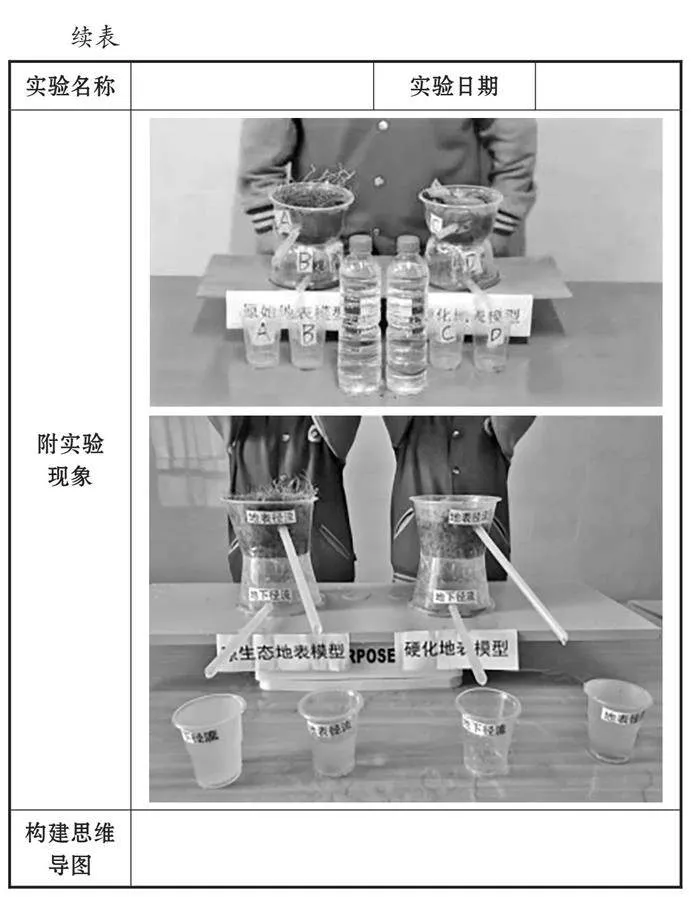

模拟实验是一种通过模拟装置模拟地理现象的方法,旨在让学生通过实验操作来提高其实验设计和数据分析的能力。为更好地激发与提升学生的地理思维,教师在教学中应重视模拟实验的应用,通过模拟实验引导学生主动探究、合作学习。目前,地理模拟实验内容开发较为成熟,如“水循环”模拟实验,教师可在比较成熟的模拟实验基础上结合乡土地理内容进行适当修改,培养学生的人地协调观。例如,教师可以在湘教版必修第一册的“水循环”内容中,结合教学实际改进模拟实验,设计一个关于水循环主要环节的模拟实验。通过这样的模拟实验,学生能够深入了解水循环的基本过程,即城市硬化地表模型地面硬化,下渗减弱,地表径流增加;城市硬化地表模型植被少,涵养水源能力下降,导致地表径流增加。模拟实验还能提高学生的实验设计和数据分析能力,加深他们对水循环知识的理解,培养他们的实践操作能力和科学思维。在实验结束后,学生可以根据实验结果探讨水循环过程中各环节之间的关系和影响水循环的因素,以及水循环对地球环境的重要性;小组合作讨论水循环在自然界、人类生活中的意义,针对水循环在生活中的运用提出自己的建议,构建水循环的思维导图,把可持续发展理念运用到实际生活中,培养人地协调观。水循环模拟实验过程见表1。

目前,现实教学中还存在部分可开发的模拟实验,如土壤成分、性质及改良措施模拟实验,海—气相互作用模拟实验,不同植被气候调节作用差异模拟实验等。通过设计模拟实验,学生学会运用地理知识和科学方法设计实验进行研究,培养地理创新思维能力。

此外,在教学中适当开展实验模型制作活动,能够为学生提供更广阔的学习空间和更多的学习资源,培养学生的地理空间思维。例如,在湘教版必修第一册“流水地貌”一节中,学生利用高密度泡沫板、地形塑型布、石膏粉、热熔胶、油漆等制作简易的立体河流地貌模型,再通过立体河流地貌模型、水管、沙子、水桶等实验器材设计实验,通过演示说明溯源侵蚀、侧蚀的过程,从时间角度分析同一河段河流地貌的演变。通过设计模型、探究实验、理解溯源侵蚀和侧蚀的形成过程,可以培养学生的地理空间思维与综合思维。

(二)带领学生实地考察

实地考察作为一种直接感知地理现象的有效方式,具有深远的教育意义。教师通过组织学生走出教室,到实地进行地理现象的观察和调查,让学生亲身感受地理现象,这样可以激发他们的探索欲望和学习兴趣。另外,学生需要运用区域地理知识和观察技巧,分析和解释所观察到的地理现象,这能够较好地提升学生的区域思维能力和综合思维能力。例如,在教学湘教版必修第一册“地球上的植被与土壤”这一章前,教师可以带领学生观察校园植被,或者将课堂设置在校园中。具体活动实践内容设计如下。

任务一:观察校园内植被。通过观察、触摸植被,思考校园内典型植被的特征以及校园内植被为何多选用乡土植物。

任务二:观察校园内土壤。在校内劳动基地探究土壤存在的问题,并提出改良措施。例如,实践小组发现校内劳动基地的土壤石块较多,且黏性很强,有机质含量少。

观察中学生再生问题:校园内植被物候节律与学校附近山区植被不一致;在春季,校园与附近山区相比,同种植被开花时间更早。由于校园实地考察场地有限,地理空间尺度较小且自然环境受到一定的人为干扰,在条件允许的情况下,教师可以带领学生到校外山区参观典型植被与土壤情况,了解土壤剖面,绘制土壤剖面图等,让地理知识变得更加生动和具体。同时,这也有利于培养学生的区域思维、空间思维和综合思维。

(三)运用数字模拟技术

数字模拟是利用地理模拟软件或虚拟实验平台模拟地理现象和过程,观察地理现象的变化规律,它为学生提供了全新的学习方式和体验,有利于培养学生的形象思维与抽象思维。这种虚拟的学习环境不受时间、地点和资源的限制,为学生提供了更广阔的学习空间和丰富的学习资源,丰富了地理教学的形式和内容。

在“水循环”一节内容中,水循环的模拟实验很难将水循环所有环节全部演示,即使完整模拟所有环节,其实验数据也可能会出错。这时,可以借助数字模拟软件对水循环实验进行补充。例如,通过Mozaik3D软件制作水循环模拟实验全过程,构建三维立体模型,演示3D动画,使学生能够观察和分析水循环的演变全过程,在较大地理空间尺度上加深学生对地理知识的理解,弥补部分学生空间想象力的不足,让学生可以更直观、轻松地掌握相关知识,培养学生的地理空间思维。

此外,学生可以在国家虚拟仿真实验教学项目共享服务平台上,选择地理学科,点击“我要做实验”,进入智能实验室操作热门实验。例如,在进行湘教版必修第一册“地球表面形态”这一章的教学过程中,学生可以通过线上虚拟仿真实验操作,了解地下岩溶地貌类型和形态,掌握不同地下岩溶地貌的区别和形成原因,提高自身的信息素养和地理综合思维能力。该虚拟实验从地下岩溶地貌的形态及特征入手,充分利用多角度录制的自然景观资料,对地下岩溶洞穴进行三维展示和引申观察。学生可直观、全方位地查看各种地下岩溶地貌特征和形成过程,模拟野外采样过程,了解各类岩溶地貌形成的影响因素。通过这样的虚拟实践活动,学生不仅能够提高自身获取信息和处理信息的能力,而且能够培养区域思维、空间思维等学科思维。

四、结束语

在高中地理教学中,实验教学法能有效提高高中生地理思维水平,激发学生的学习兴趣,促进学生的思维发展,培养学生的地理学科核心素养。在高中地理教学中,教师需要根据具体情况灵活地结合《课标》、学情、现有器材等,不断优化实验教学,以达到最佳的教学效果。在评价学生的地理思维能力时,教师应该综合考虑学生在过程性评价中设计、创新、解释、分析、表达等多方面的能力;在结果性评价中,应该考虑学生对地理知识的掌握程度。只有这样才能更全面地评价学生的地理思维水平,并为他们的学习进步提供有效的指导和支持。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 张梦娇,仲俊涛,张富兄.地理实践力视域下前探·中建·后迁实验教学模式探究[J].中国教育技术装备,2023(11):137-140.

[2] 宋晋艳,张卫青.我国五版高中地理教材中地理实验比较模型的构建:以高中地理必修一为例[J].地理教学,2021(21):26-29,41.

[3] 马芊红,南月省.我国中学地理实验教学研究梳理与展望[J].中学地理教学参考,2022(16):4-7,2.

[4] 李宗志.基于实践活动的高中生地理实践能力培养研究[J].开封教育学院学报,2019(7):206-207.

[5] 郑发美.基于GIS技术的高中地理实验教学设计与实践:以“地理信息系统及其应用”为例[J].中学地理教学参考,2022(2):57-60.

(责任编辑 陈 明)