基于PBL的高中地理研学活动设计

[摘 要]文章基于PBL理论,通过文献研究法梳理PBL教学设计的关键要素,提出基于PBL的研学活动设计原则,并以主题问题为统领、项目问题为支撑、学科核心素养指向的实践问题为载体,设计以生态农业研学为主线的研学实践活动,旨在提高学生的综合素养。

[关键词]PBL;生态文明教育;农业研学;高中地理

[中图分类号] G633.55 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)25-0092-04

问题驱动教学法(Problem-Based Learning ,简称 “PBL”)起源于20世纪50年代的医学教育,是为解决医学生无法联系理论知识解决真实情境问题而创立的一种教学方法,其与我国当前教育改革的趋势较为吻合,是集中体现建构主义思想的教学改革思路[1],也是国内教学应用研究的热点。

地理是一门实践性很强的学科,强调地理现象与问题的实地探究,与PBL强调真实情境问题的探究高度契合,是实践PBL教学模式的最佳载体。2016年12月,《教育部等部门关于推进中小学生研学旅行的意见》强调,“把研学旅行纳入学校教育教学计划”。基于此,笔者将PBL理论应用于生态农业研学实践活动。

一、PBL视角下问题设计理论依据

(一)理论基础

PBL也被翻译成“以问题为基础的学习”“问题本位学习”“问题导向学习”“问题式学习”等,本文采用“基于问题的学习”这一说法。该理论的核心要点是将课程知识点的学习融入有意义且复杂的问题情境中,让学生在情境中解决真实的问题,充分发挥学生的主体作用,让学生开展合作探究和自主学习。PBL是基于建构主义理论、情境认知与情境学习理论而发展起来的。建构主义强调资源对意义建构的重要性,强调以学习者为中心,学习过程既包括对旧知识的改造和重建,又包括对新信息的意义建构。PBL强调在复杂真实的情境中科学地创设问题,这有利于调动学生学习的积极性,促进学生自主学习和协作学习[2]。

(二)问题设计思路

PBL强调从贴合学生认知、紧扣学科知识体系的角度去设计问题,这些问题是引导学生学习的主线,随着学生学习的深入而不断细化,是动态有层次的。教师是学生学习的引路人、促进者,教师的角色主要是营造学习共同体、创设问题情境、激活背景知识、发挥支架作用、引导学生对问题进行反思[3],以环环相扣的问题为导向进行教学设计。学生是学习的主体,以个人或者小组的形式在多种真实环境中思考,发现问题、提出问题、解决问题。

(三)PBL问题设计原则

1.主体性。PBL问题设计强调学生自主学习,教师只是促进者,学生才是问题的解决者。教师在设计问题时需要考虑学生的学情,给出一些相对开放、注重分析运用的问题,而不是学生通过参观学习可以直接得到答案的问题。

2.真实性。PBL强调把学习设置到复杂的、有意义的问题情境中,通过学习者的合作来解决真实世界的问题,从而学习隐含在问题背后的科学知识,培养学生的综合思维[4]。PBL强调情境的真实性,学生在真实的情境中运用知识和技能解决问题,从而达到建构知识体系的目的。

3.层次性。PBL问题的设计应具有层次性,可以先根据实际情况确定一个主题问题,然后再将主题问题分层细化成若干子问题。研学活动的问题设计从简单到综合、从小范围到大范围可分为3个层次,即实践问题探究→项目问题综合→主题问题内化,从而形成一条完整的任务链与问题链。

4.科学性(指向学科核心素养)。基于学科核心素养设计真实情境问题符合高中生的发展需求。教师应依据课程标准,从各个学科核心素养当中去找寻可切入的主题,并根据最近发展区理论层层递进设计问题。

二、PBL视角下研学问题设计

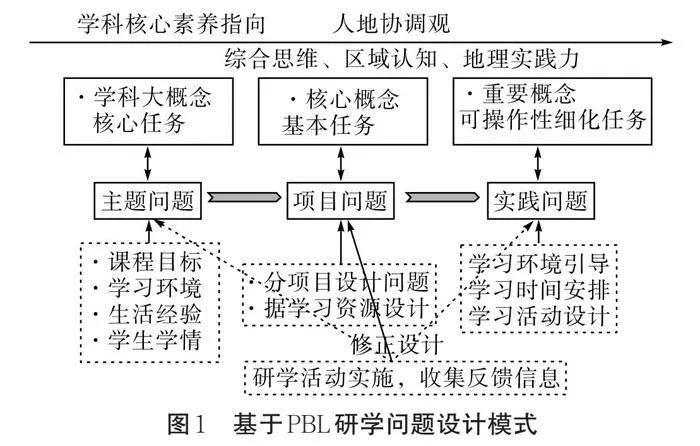

课程标准提倡以学科大概念为统领进行教学,以落实学科核心素养。其中的大概念可以是地理学基本规律(地理环境的整体性)、基本原理(热力环流)、基本技能(材料分析能力)和基本观念(人地协调观)。教师应根据核心概念及学习资源,设计相互关联的项目问题,使大概念具象化,从而使学生能够运用大概念去解决主题问题。重要概念是将核心概念细化,并通过操作性强、可评价性的行为动词设计实践问题,让不同的知识能够串联起来,在学习者心中“活”起来。

以“产业可持续发展”这个大概念为例,其核心概念为区位、区位因素变化、产业布局、产业发展,可以将其细化为重要概念及相对应的任务,如产业区位选择主要受到哪些因素影响,如何提高生产活动带来的社会经济、生态效益,应当如何应对产业影响下的环境变化等。基于PBL研学问题设计模式见图1。

以PBL教学法开发课程设计需注意以下几个方面。1.根据课程目标以及学生学情确定主题问题,主题问题既要贴合社会发展实际,又要引起学生的兴趣,让学生保持持续探究的兴趣。2.界定合适的项目问题,准确分解主题问题,明确相应的学习目标,推动学生有效、持续地学习。3.根据最近发展区理论、课程标准、学科核心素养,将项目问题细化为可操作性的实践问题,每一个实践问题均围绕项目问题展开,保证可以通过实践问题解决更为综合的项目问题。4.确认实施这个主题问题是否有相对应的社会资源作为支撑,根据搜集的反馈信息及时修正设计。

三、PBL视角下生态农业研学设计案例

(一)生态农业研学选题背景

地理学科强调人地协调的重要性,人地协调观是地理四大核心素养之一。生态文明教育应该具体落实到实际环境中,落实到具体产业中,这样才能深刻认识生态问题。骆世明在《农业生态学》中[5]指出,农业生态学的主要任务是揭示农业生产与生态环境之间的相互作用,为农业可持续发展提供理论依据。本文生态农业研学聚焦农作物与环境之间的物质和能力转化关系,采用生态环境友好方法全面提升农业生态系统服务功能,从而促进农业可持续发展。

(二)生态农业研学地点背景

溪水弄岗农业核心示范区位于广西龙州和宁明两县境内,在北回归线以南,属亚热带季风气候,是集生态农业、农业科研、农事体验、田园养生、休闲旅游于一体的生态产业综合体。园区采用生态种植、生物技术抑制病虫害、标准化种植管理、农田微生物生产技术等农业科技,保证农产品高质高产。园区拥有参观步道、观景台、五层综合大楼等多样、安全的基础设施,适合开展生态农业研学活动。

(三)生态农业研学目标

结合《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》对“产业”的要求,此次研学活动以当地现代农业考察为主体,教师带领学生充分了解当地农业生产现状,提高学生对家乡的区域认知;从自然条件、社会经济、现代科技的角度去分析农业区位选择,提高学生的综合思维;通过感受新型农业生产,体验现代农业科技应用情况,了解5G智能发展对农业可持续发展的促进作用,培养学生的人地协调观;通过现场考察、简单实验、调查等方式完成研学活动,提高学生野外地理实践能力。

在研学活动中,要想解决真实情境中的问题,仅靠地理学科的知识是无法解决的,学生需要根据实际情况融合其他学科的知识。例如,《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》就要求学生观察生命现象及其相互关系或特性,这有利于学生理解微生物农田生产技术的应用及生态物质循环。

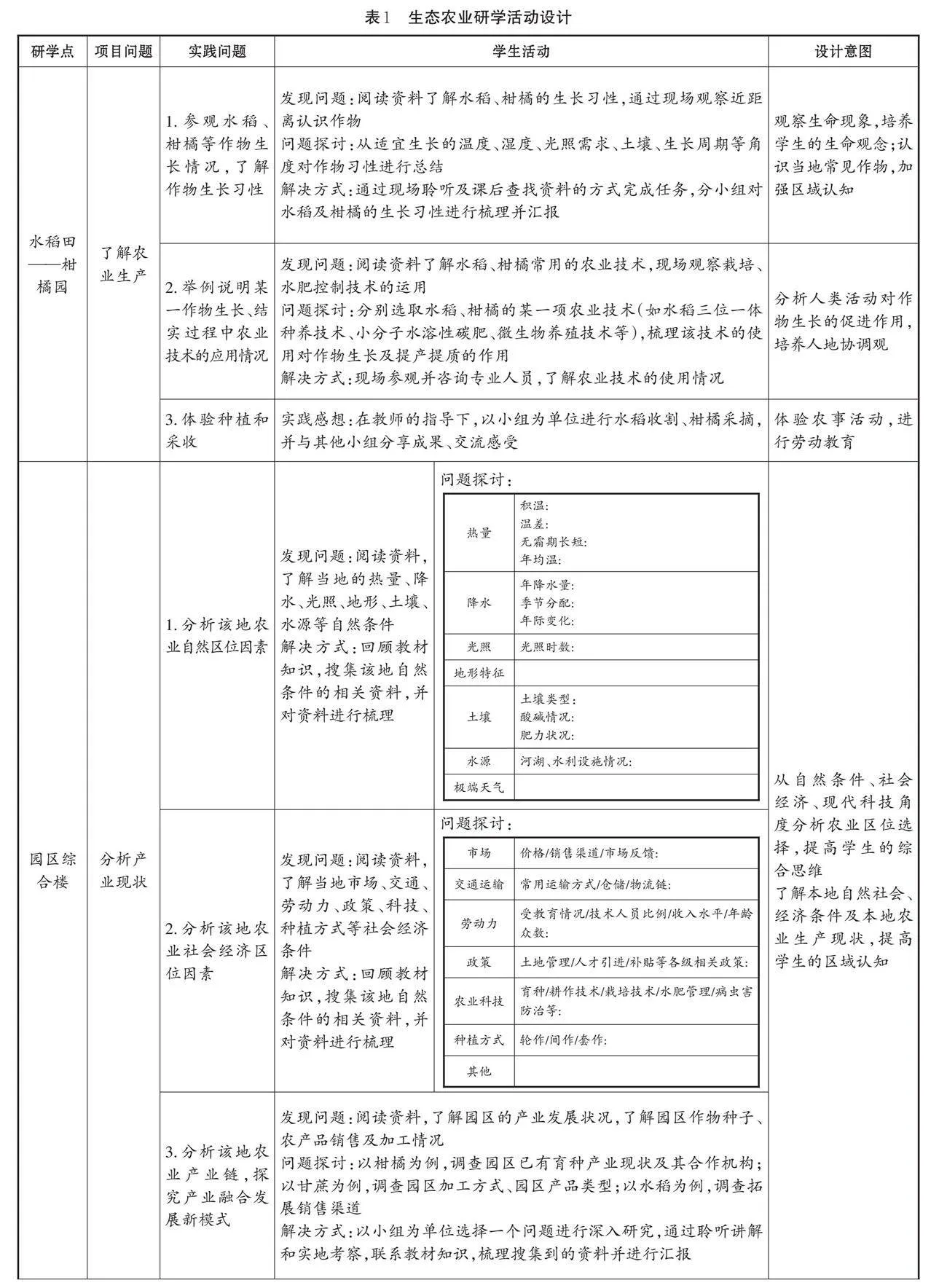

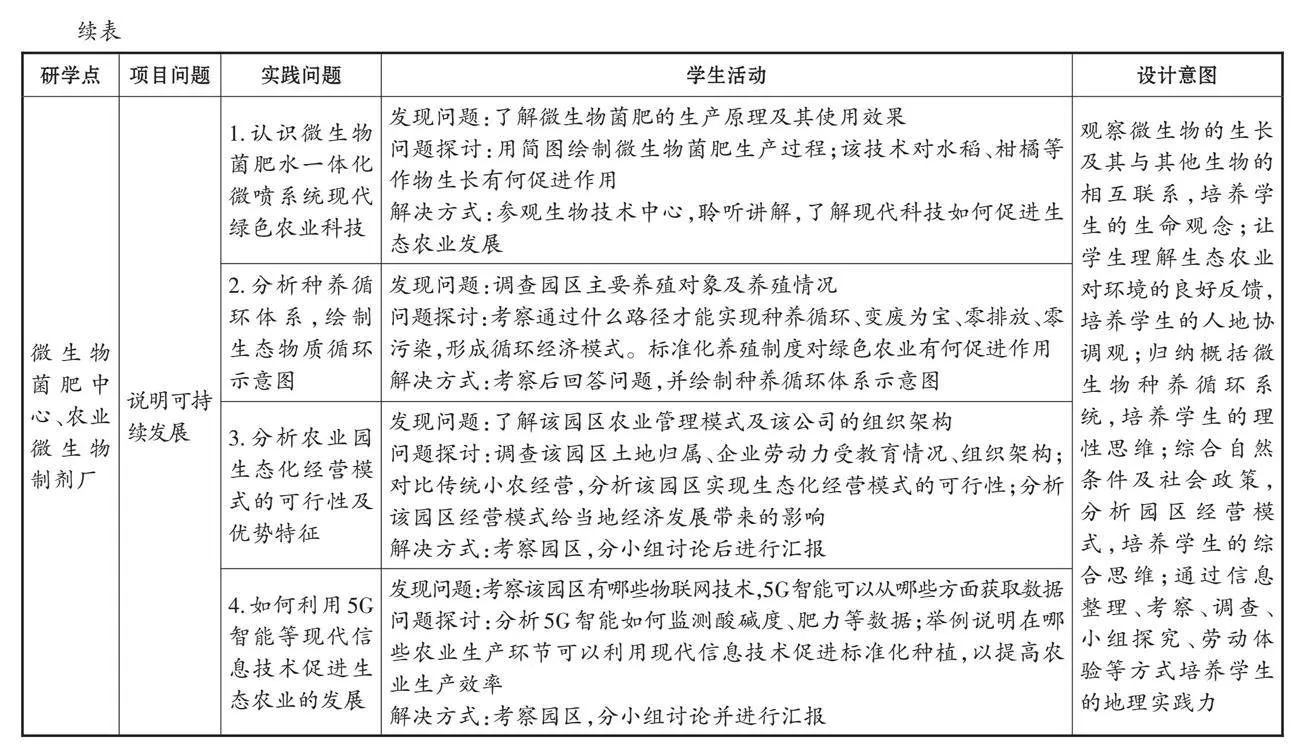

(四)生态农业研学活动设计

本次研学活动基于PBL理论开发设计研学内容,根据课程目标、学生学情及生活经验,将主题问题确定为“研究产业现状及农业生态可持续发展”,并将主题问题细化为3个项目问题,每个项目问题都通过细化的实践问题进行落实。实践问题以学科核心素养指向为载体,分为发现问题、问题探究两个层次,帮助学生分析层层递进、环环相扣的问题,最后解决问题。生态农业研学活动设计见表1。

(五)课程实施与评价

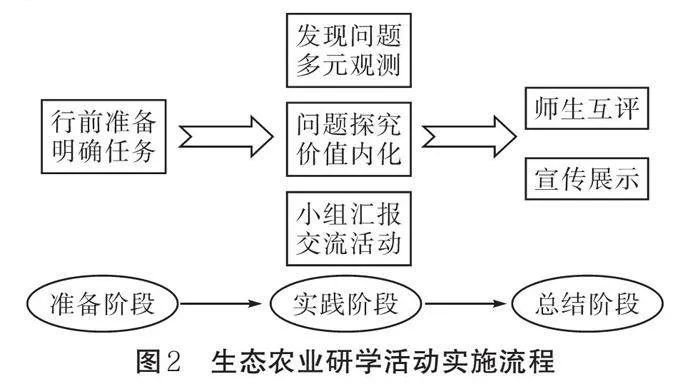

结合学情特点笔者认为,研学活动设计可分为3个阶段,即准备阶段、实践阶段、总结阶段,分别对应行前、行中、行后3阶段[6]。总结阶段收集的信息能为研学活动设计提供19bd338a841aef74c34e16eedd022211938b4f74a9bde65c19428e1a10603b9c反馈。生态农业研学活动实施流程见图2。

四、研学课程反思总结

(一)问题设计层层递进,提高学生的主动性

基于项目问题的实践问题可分为发现问题、问题探究两个层次,由浅入深,其强调让学生通过归纳总结解决项目问题;多个项目问题指向主题问题,帮助学生深刻理解相应的大概念。层层递进的问题链设计是学生高度参与研学活动、培养高阶思维的保障,也是打消学生畏难情绪、保障研学质量的有力举措。基于问题设计的研学活动结束后,可以通过总结反思、修正、调整设计存在的问题。

(二)学科核心素养指向设计的真实情境问题

基于PBL设计研学问题强调真实情境,这往往涉及多门学科。本文选择具体的某一学科的核心素养作主导,其他学科的核心素养为辅助,促进学生综合素养提升。农作物生长及微生物涉及生物学科,但本文侧重产业及生态可持续发展,故以地理学科为主导,若以生物学科作为主导则会是另一番景象。

(三)注重评价和反馈,及时调整问题设计

在真实情境下开展研学活动有可量化的问题与目标,也有不可量化的部分,所以对学生的评价既应有过程性评价、终结性评价,又应有定量评价、定性评价。通过学生的评价收集反馈信息,通过反馈信息对研学活动课程设计进行调整,有利于下次研学活动的高效开展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 连莲.国外问题式学习教学模式述评[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2013(4):126-133.

[2] 胡钦太,陈娬,王妍莉.我国教育技术学人才培养现状与未来趋势:面向“十四五”的调研分析及建议[J].中国电化教育,2021(1):66-72.

[3] 汤丰林,申继亮.论基于问题学习的教师观:兼论我国新课程实施中教师角色的变化[J].高等师范教育研究,2003(4):40-46.

[4] 郝云峰.基于问题式学习(PBL)的教学价值解读[J].民族高等教育研究,2020(3):89-92.

[5] 骆世明. 农业生态学[M]. 第3版.北京:中国农业出版社, 2017:2.

[6] 周维国,段玉山,郭锋涛,等.研学旅行课程标准(四):课程实施、课程评价[J].地理教学,2019(8):4-7.

(责任编辑 陈 明)