“三环∙三构”:初中历史唯物史观素养培育策略

[摘 要]唯物史观素养是初中历史五大核心素养之一,是初中学生需要掌握的正确历史观和方法论。唯物史观素养立意高、理念深,要培养学生唯物史观素养有一定困难,运用“三环∙三构”策略能有效解决这一难题。“三环∙三构”即课前解构“三性目标”,课中建构“三性目标”,课后重构“三性目标”,从而让学生将唯物史观素养内化于心、外化于行。

[关键词]唯物史观;“三环·三构”;初中历史

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)25-0068-04

《义务教育历史课程标准(2022年版)》指出,唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论。唯物史观是让学生能通过一定的历史学习方法,实现由表及里、逐渐深化的学习,透过历史的纷杂表象,认识历史发展的本质。可见唯物史观素养培育很重要,但现实教学中,唯物史观素养的培育状况不尽如人意。

一、唯物史观素养培育过程中师生存在的问题

(一)部分教师对唯物史观缺乏整体性认识

唯物史观素养目标的核心内容有五项,分别指向人民群众、生产力、阶级斗争、物质生产和社会发展趋势。但部分教师对这五方面不能从整体上把握,常常是运用单一的“经济决定论”“阶级斗争决定论”等解读教材,导致在教学过程中不能从人类历史的发展规律角度引导学生从现象到本质进行深度学习。

(二)部分学生难以掌握唯物史观

如果教师不能有效把握唯物史观,就很难在教学中有效落实唯物史观素养目标,这样不仅会影响学生掌握历史核心素养,而且会影响历史学科育人价值的发挥。

“三环·三构”策略能解决以上问题。

二、有效培育唯物史观素养的“三环∙三构”策略

“三环∙三构”策略中的“三环”即教学的三个环节,包括课前、课中和课后;“三构”即解构、建构、重构“三性目标”。

(一)课前:五项目标要求解构“三性目标”,整体理解唯物史观

解构课程标准中的唯物史观是对教师的基本要求。《义务教育历史课程标准(2022年版)》关于唯物史观素养有如下五项目标要求:①能够认识劳动在人类社会发展中的重要作用,知道物质生产是人类生存和人类社会发展的基础;②知道人民群众是物质生产的主要承担者和历史的创造者;③知道生产力发展的重要性,知道生产力和生产关系的矛盾运动、经济基础和上层建筑的矛盾运动是社会历史发展的根本动力;④知道在阶级社会中存在着阶级矛盾和阶级斗争,阶级斗争是推动历史发展的直接动力;⑤初步了解人类社会形态从低级到高级的发展趋势。五项目标要求,量多且不容易理解,部分教师会用分散的、割裂的角度去看待。笔者把五项目标要求解构为“三性目标”(整体性目标、物质性目标和阶级性目标),由繁变简,让其通俗易懂,不仅有利于深度认识各目标之间的关系,还有利于在课堂上落实这些目标。

1.从生产发展角度解构整体性目标

马克思对唯物史观的内涵有这样的阐述:生产力发展水平,经济发展状况决定着社会生活的方方面面[1]。这强调生产因素对社会发展的决定性作用,但并不否认其他因素的作用。社会形态就是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑所构成的社会结构[2]。人类社会形态总是由低级向高级发展的。解构整体性目标需要教师从关联性角度认识唯物史观素养的五项目标要求,有机把握目标之间的关系,形成“劳动生产(基础)—生产力、阶级斗争—社会发展(趋势)”的整体认识(如图1),这有利于教师指导学生加强对唯物史观的认识。

2.从人民主体角度解构物质性目标和阶级性目标

黄牧航教授在阐释人民群众在社会发展中的重要作用时,提出从三个角度理解:①人民群众是必要的物质资料的生产者;②人民群众不仅是物质财富的创造者,还是精神财富的创造者;③人民群众是实现社会变革的决定力量,在阶级社会中,生产关系适应生产力的发展从来都不是自发实现的,都是通过以人民群众为主体的社会改革和社会革命完成的[2]。以上观点充分体现了人民群众的主体性。

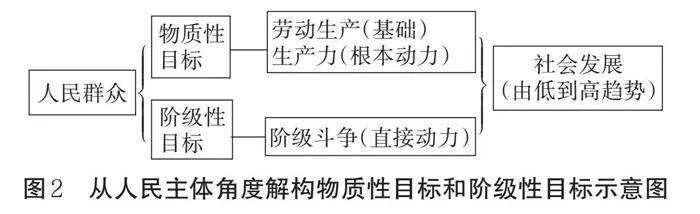

人类社会的物质性决定了物质生产活动的重要作用,而人民群众是物质生产活动的主体,是社会物质财富的创造者[3]。从人民主体角度,可以把唯物史观目标要求分为物质性目标和阶级性目标(如图2)。不管是物质性目标还是阶级性目标,主体都是人民群众,从宏观角度看,其终极目的都是实现社会从低级到高级发展。

物质性目标,包含劳动生产和生产力两个方面,凸显经济因素,体现物质生产的基础性和生产力的推动作用,是人类社会发展的基础。阶级性目标则指向阶级斗争。在阶级社会里,阶级斗争是通过社会基本矛盾的逐渐发展表现出来的,凸显阶级性和政治性,因此,阶级斗争贯穿阶级社会发展的始终,成为推动历史发展的直接原因。

“三性目标”的解构,让教师对唯物史观的认识变得更加清晰与明了。抓住劳动生产引发社会发展的整体性,人民主体引发社会发展的物质性、阶级性这两点,就是抓住了历史发展脉搏。那么如何通过“三性目标”让唯物史观素养培育事半功倍呢?

(二)课中:三级思维建构“三性目标”,有效培育唯物史观

知识的建构需要有意义学习的发生,需要认知思维的支撑。《教育目标的新分类学》指出,学习的认知系统包括四个要素与层级,即信息提取、理解、分析和知识运用[4]。这四个要素与层级,其思维层层拔高、层层进阶,从低阶思维趋向高阶思维。而学生要培育唯物史观素养,需要利用三级思维来建构“三性目标”。

1.现象性解释,落实整体性目标

现象性解释,是指学生能对历史现象作出恰当的描述,可以是历史现场的真实再现,也可以是事实性知识的整理与归纳,这是一种低阶思维。这需要学生从历史现象、历史事实中进行信息提取,并对信息进行整理、归纳,作出说明。如在学习七年级下册第7课“辽、西夏与北宋的并立”时,要解决“阅读教材,从唯物史观角度解释辽为何能与北宋并立”这一问题,学生可以对教材中关于契丹族发展的内容进行现象性解释。“隋唐时期,游牧在北方的契丹族与汉族的经济、文化联系日益密切。唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式。到9世纪后期,契丹已经有了农耕、冶铁和纺织等产业,并开始建筑房屋、城邑。10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立政权,都城在上京临潢府。 阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。”针对教材中契丹族发展历程的这段表述,学生纷纷进行解释。生1:契丹族作为落后的游牧民族,受汉族先进文化的影响,社会得到发展。生2:唐朝末年,北方战乱,北方汉人给辽带去先进的生产技术,促进契丹族的生产力发展。生3:从隋唐时期到9世纪后期再到10世纪初,契丹族社会在生产力的推动下,从低级到高级发展。生4:随着生产力的发展,契丹族实现各产业发展、国家政权建立和文字创制,这说明经济基础决定上层建筑。生5:随着生产力的发展,契丹族实力增强,通过战争统一各部落,这体现了阶级斗争是促进社会发展的直接动力。学生对教材内容进行整理、归纳后作出的合理性解释很好地落实了唯物史观素养培育。针对学生的回答,教师总结:同学们从生产力、生产关系、社会发展趋势、人民群众的力量等角度探究辽与北宋能并立的原因,这些因素是相互影响的;多角度分析历史问题是学习历史的重要方法。

唯物史观素养整体性目标可以通过现象性解释达成。由此及彼,举一反三,其后的党项族、女真族、蒙古族的兴起等都可以让学生通过现象性解释实现深度理解,真正掌握有用的历史学习方法。

2.知识框架梳理,达成物质性目标

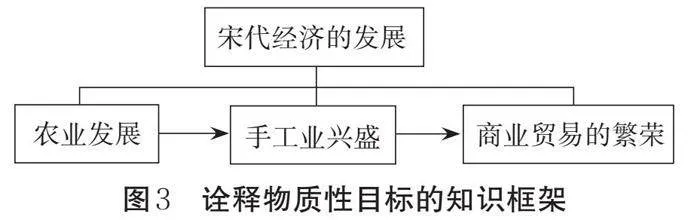

新课程倡导做中学,用中学,创中学。如果信息描述是低阶思维,那么根据文字表述作出理解性图示并进行说明,应该属于马扎诺认知系统的第二个层级“理解说”,即学生能根据已有认知,对所学知识进行整合和符号化,从而构建一个由史实组成且具有因果关系的逻辑框架模式图。恩格斯在《在马克思墓前的讲话》中提到,一个人只有满足了物质需要,才能从事政治活动、科学研究、艺术创作等活动[5]。可见,物质生产是人类文明的基础,是一个朝代走向繁荣、一个国家走向强盛、一个民族走向强盛的有力保障。而物质性目标包含劳动生产和生产力,并在此基础上实现上层建筑的构建。如在对七年级下册第9课“宋代经济的发展”的教学进行总结升华时,笔者要求学生根据本课内容,从唯物史观角度整理知识框架,并说明理由。学生作出如下图示(图3)。

从图3中可以看到,中国古代阶级社会中,经济主要包括农业、手工业、商业等产业。从上述知识框架中可以明确看到,宋代经济繁荣依赖于农业、手工业和商业这三大产业,三大产业的兴盛反映着宋代物质生产的发达。物质生产的发达意味着国家的开放、城市的繁华,这也是积贫积弱的宋代能历经300多年之久的根本原因。知识框架梳理这一方法,也可以在“盛唐气象”“清朝前期社会经济的发展”等课中运用,有助于实现唯物史观素养的有效落地。

3.社会矛盾分析,促成阶级性目标

“新分类法中的分析涉及对知识的合理拓展。个人依据对知识的理解作出详细的阐述,这是分析的一种功能。”[4]对阶级社会时代现象的分析,离不开对社会矛盾的分析。所谓阶级,就是这样一些集团,由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同,其中一个集团能够占有另一个集团的劳动[5]。这就意味着,在阶级社会中,阶级斗争是基于社会矛盾激化爆发的,从而促进社会的进步与发展。如在学习七年级下册第5课“安史之乱与唐朝衰亡”中的“黄巢起义与唐朝灭亡”一目时,学生需要解决两个问题:①黄巢为什么起义?②黄巢起义与唐朝灭亡有何关系?针对黄巢起义,教材如此表述:“唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生,发动了大规模起义。”教师可针对这部分内容设问:从唯物史观角度,分析黄巢起义的原因。针对这个问题,学生作出如下回答。生1:统治阶级内部矛盾激化,中央宦官专权,地方藩镇割据,中央没有能力有效管理地方,从而导致地方兼并战争不断。生2:统治阶级与被统治阶级的矛盾激化,统治阶级腐朽,被统治阶级无以为生,遂发动起义。生3:唐朝社会多种矛盾激化,人民无法生存,从而揭竿而起。从学生的回答中,能清楚看到唐末的社会状态:社会矛盾激化,引发阶级斗争。唐末社会矛盾主要有两组:一是中央与地方的矛盾,即中央(宦官专权)—地方(藩镇割据,兼并战争);二是统治阶级与被统治阶级的矛盾,即统治阶级(腐朽)—被统治阶级(无以为生)。两组不可调和的矛盾最终都集中在人民群众身上,以致爆发大规模起义。在中国古代阶级社会中,社会革命均是以上两组矛盾不断激化促成的,学生掌握了这两组矛盾的分析方法,就能快速理解中国古代的朝代更迭都是人民群众斗争推动的。

(三)课后:实践性作业重构“三性目标”,检测落实唯物史观

重构意味着新的结构和新的意义出现,这是一个复杂的高阶思维的过程。实践性作业不同于简单的知识巩固类作业,学生在课堂学习后,通过查找资料,完成对历史现象的解释与说明。落实唯物史观素养培育目标的实践性作业主要有三种,分别指向整体性目标、物质性目标和阶级性目标的巩固。比如学生在学习七年级下册第2课“‘从贞观之治’到‘开元盛世’”后,教师给其布置的巩固整体性目标实践性作业如下:

贞观之治是中国历史上一个非常重要的时期,它为唐朝盛世奠定了基础。请你结合所学知识,评析唐朝“贞观之治”出现的时代必然性。

此项作业旨在让学生从隋唐时代发展的必然性和唐朝现实的偶然性两个角度进行思考。学生在问题解决过程中需要从隋末的阶级斗争、唐初生产力的发展、唐太宗对经济的重视、人民群众对和平的愿望以及生产劳作的积极性等方面构建整体认知。

再如学生在学习七年级上册第2课“原始农耕生活”后,教师给其布置的巩固物质性目标实践性作业如下:

观点 1:“农业革命是文明之母。”(考古学家柴尔德和布雷伍德提出)

观点 2:“农业革命是一场骗局。”(历史学家尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》中提出)(注:农业革命表面上使得粮食更充足了,实际上却导致了人口迅猛增长,最终结果是使得更多的人被迫终日辛苦劳作。)

查找资料,选择其中一个观点进行阐述。

布置此项作业旨在让学生将唯物史观素养由从课堂迁移到课后。学生查找资料,运用课堂中所学知识辨析观点,说明农业革命是什么活动,在层层深入中重构生产力发展推动社会进步的认知,促进唯物史观素养的提升,同时也促进史料实证、历史解释等素养的形成。

又如学生在学习七年级上册第10课“秦末农民起义”后,教师给其布置的巩固阶级性目标实践性作业如下:

请你查找中国古代历史上5次著名的农民起义,找出起义爆发的必然原因。

此项作业旨在让学生自主重构阶级社会中不同矛盾的认知,并从阶级斗争角度看待和分析历史现象。正如毛泽东所说,在阶级社会中,革命和革命战争是不可避免的,舍此不能完成社会发展的飞跃[6]。因此,此项作业不仅能培养学生高阶思维,还能让唯物史观素养的阶级性目标得以落实。

学习有法,学无定法。“三环∙三构”策略凸显“教—学—评”一致性,需要师生共同参与,通过教师不同时间段的导与教、学生不同时间段的“构”与学,使学生将唯物史观素养内化于心、外化于行。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集:第3卷[M].北京:人民出版社,2012.

[2] 黄牧航,张庆海.中学历史学科核心素养的教学与评价[M].北京:人民教育出版社,2020.

[3] 徐蓝,朱汉国.普通高中历史课程标准(2017年版 2020年修订)解读[M].北京:高等教育出版社,2020.

[4] 马扎诺,肯德尔.教育目标的新分类学[M].高凌飚,吴有昌,苏峻,译.2版.北京:教育科学出版社,2012.

[5] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.列宁选集:第4卷[M].北京:人民出版社,2021.

[6] 毛泽东.毛泽东选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1991.

(责任编辑 袁 妮)