新时期农业院校通识教育课程教学设计与探索

摘 要:园林生态学作为一门理论与实践并重的课程,在教学过程中通常要求学生掌握与生态学、植物学等课程相关的理论与实践内容。然而,当前园林生态学在教学过程中仍存在教学模式单一,实践教学缺乏等问题。为此,该文从理论教学、实践教学、学生的考核与评价以及综合评价体系的建立四个方面提出园林生态学教学方法改革措施,为提高教学质量以及培养更多具有创新能力、实践能力和环保意识的人才提供一定的参考与借鉴。

关键词:农业院校;知识体系;教学方法;环境保护;教学评价

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-9902(2024)19-0122-04

Abstract: As a theoretical and practical course, garden ecology usually requires students to master the theoretical and practical contents related to ecology, botany and other courses in the teaching process. However, the current teaching process of garden ecology still has many deficiencies, including single teaching mode, the lack of practical teaching and other issues. Thus, this paper puts forward the reform measures of teaching methods of garden ecology from four aspects: theoretical teaching, practical teaching, assessment and evaluation of students, and the establishment of a comprehensive evaluation system. These results provide a certain reference for improving the quality of teaching as well as cultivating more talents with innovative ability, practical ability, and environmental protection consciousness.

Keywords: agricultural colleges; knowledge system; teaching methods; environmental protection; teaching evaluation

生态学是环境、生物以及农业等专业必修的课程,该学科既涉及协调人与自然关系,也是实现可持续发展的基础理论。伴随时代价值观的重塑,园林专业与“生态”这个命题的紧密关系越发受到重视。园林设计的核心目标是“守住自然”,致力于保护地球表层景观环境、合理利用土地资源、塑造人居环境和提供健康的生活环境[1]。而园林设计的人居环境规划建设活动是影响生态过程的关键因素,通过景观生态规划、景观场地设计、生态旅游策划等方式,依据不断发展的景观生态学和生态系统服务理论,实现人对自然的理性介入与引导,最终实现可持续发展。因此,在现代园林专业学科教育中,生态知识和生态思想的引入已成为学科发展的基础支撑之一。园林生态学是一门涉及植物学、生态学、城市学等学科的交叉应用学科,是研究城市园林与环境之间相互作用的一门科学[2-3]。具体而言,园林生态学涉及城市园林的规划、设计、管理和维护等多个方面,同时也关乎环境、社会、文化等多个层面的研究。因此,在园林生态学课程的学习过程中,不但要学习生态学的内容还需时刻关注其他相关领域的发展情况[4]。

1 课程教学改革的背景和必要性

园林生态学课程内容涉及面广,与土壤学、植物学和生态学等课程密切相关,尤其涉及生态学知识较多,而生态学本身具有自然属性和社会属性交融的特点,学习内容的设置受社会环境的影响较大。党的十八大、党的十九大和党的二十大均提到生态文明建设的重要性,尤其在党的十八大将生态文明建设提升至五位一体的发展战略中,以学科为战场,传播生态文明思想,树立全民生态观对于支持国家的生态文明建设起到基础性作用[5]。尽管面临如此机遇与挑战,但是目前园林生态学本科教育仍旧存在以下问题:首先,本科阶段生态学教育体系多偏重于理论教学,上课形式多采用多媒体方式,如利用图片、视频、文献和案例的方式结合授课,缺乏实际操作和实践能力的培养,导致学生难以适应多变的就业市场需求。其次,传统园林设计与现代科技结合的趋势日益明显,如数字化园林、智慧园林、生态修复技术和生态城市等新兴领域逐渐成为行业发展的重点;现阶段高校授课形式单一,老师依然处于教课主体,而忽视学生自身的主观能动性,传统的注入式教学模式不再符合现代化的教学需求,学生没有充足的时间进行思考、消化和吸收所学知识,对学科也缺乏学习兴趣,没有把课堂交给学生,课堂上氛围不够浓厚。然而,当前的生态教学课程体系未能充分体现这种变化,缺乏对现代园林科技和设计的全面覆盖运用。此外,新冠感染疫情使人们很多生活习惯与生活需求发生变化。后疫情时代,人们更加注重公共空间景观的生态效益,以及人与人之间的安全距离,而目前本科阶段的园林专业课程并没有对该方面给予足够的重视,基于此提出以下设想和建议。

2 理论教学改革设想

2.1 增加学科交叉与融合

在当今全球化和信息化时代,学科交叉已经成为当前世界各国高等教育和科技创新的重点和趋势之一,也是新时代教学改革的热点话题,通过将不同学科的思维方式、知识体系和方法论进行深度融合,可以拓宽学术视野、提高研究水平、培养创新人才和推动社会进步,能够更好地应对全球变化下面临的生态挑战,同时也已经成为推动科技进步和社会发展的必然趋势。如园林生态学与环境科学、地理信息科学、社会心理学等学科的交叉融合,不仅可以丰富园林生态学的教学内容,也促进了其在规划设计、环境保护、人类健康等方面的应用研究。因此,在相关教材的编写上,不能墨守成规,而是要结合当前情境进行改革和创新。其次,在教学过程中教师从学生的实际情况出发,根据当前社会的需求,制定教学方案,也增加相关交叉学科的前沿知识,以开拓同学们的知识面,进而发挥同学们的创造力。与此同时,教师们也要改变自己教学理念,提高自己的知识储备,尽可能让每一位同学从根本上理解园林生态学的内涵和意义。在当前全球变化及信息化背景下,高校教师要不断学习,借鉴别人教学经验的同时也要改革和创新自己的教学方式,才能培养出优秀的领域人才。

2.2 结合现代技术手段

随着信息化时代的到来,园林生态学课程应进一步普及信息化和智能化教学。利用大数据、人工智能等技术,改进教学方法和手段,提高教学效果。例如利用虚拟现实(VR)技术,进行生态系统的模拟与演示,开发智慧林业和智慧园林的课程,为学生提供智慧林业和智慧园林的模拟实验课程,帮助他们更好地理解和掌握相关知识。利用数据分析技术,进行园林生态规划的预测与评估,如在智慧园林实验课程中开展对古树名木保护范围、生存环境、生长势和有害生物等数据的浏览、对比和变化分析等功能,可以提高同学们对古树名木的认识以及保护意识。开展园林绿化预警分析过程中,同学们更能清楚了解在园林绿化过程中如何采用生态学思想或者方法,提高城市绿地系统的可持续性。如通过数据资源,让同学们了解自己所在城市或者热点城市行道树、独立乔木、护树设施、 公园亭凳椅、公园亮化、古树名木保护和绿地现状等,同时也可以了解和学习城市绿地系统规划、城市绿线、城市绿道绿廊规划及防灾避险绿地规划等相关知识。此外,多利用一些慕课(MOOC)资源,可以打破教师作为主体的局面,鼓励学生根据教师布置的任务寻找相关资源进行自主学习和讨论。学习过程中,学生可以与教师在网络上充分探讨相关知识点,教师也可以提出相应问题,引发同学思考,并自发寻找相关内容去解答,形成一种互动式探究学习方式。

2.3 引入案例教学法

案例教学法是指以案例为教材,在教师的指导下,运用多种方式启发学生独立思考,从而达到教学目的的一种教学方法。作为一种以学生为中心,强调师生互动关系的新型教学方法,案例教学能有效地改善教学效果,增强学生思维能力和批判性思维,从教师视角转换为学生视角,从而促进学生的深度学习。在选取案例时,教师需要充分考虑课程的主要知识点,确保每个案例都能涵盖相关的知识点,使学生在学习中能充分体会到寓教于学,进一步达到教学相长的目的。同时,为了激发学生的学习兴趣和动力,案例应该具有启发性和挑战性,使他们能够从案例中获得更多的启示和思考,使课堂教学目标能保质保量完成。例如在讲解景观设计时,教师可以选取一些具有代表性的现代景观设计案例,如著名的公园、景区或者是获奖的作品。这些案例可以帮助学生学习最新的设计理念和技术是如何结合生态理念开展,同时也可以启发他们思考如何应对不同的设计挑战。另外,也可以选取一些当地或者国内的实际项目作为案例,以帮助学生了解实际项目的设计流程、施工流程以及管理和维护等方面,将园林设计与生态学思想结合。

在这个过程中,教师需要充分挖掘学生的潜力,鼓励他们勇敢发表自己的观点和想法,激发他们对问题解决的兴趣,提出可行的解决方案。同时,还要适时进行点评和引导,确保学生能够深入思考,避免陷入误区。如针对不同特点的景观案例,可以为学生提供相应的背景信息与资料,帮助他们更好地理解问题[6]。例如可增设或拓展生态旅游、生态农业观光园设计、园林绿地的效益测定与评价、生态绿地与生态景观的建设等内容。对于城市规划中的绿地景观,教师可以引入相关法规、标准以及国际上成功案例的经验,让学生在参考对比中提出更合理的建议。

同时,学生通过PPT、psd展板制作,Lumin渲染和手绘方案以及su建模等多种方法展示自己的解决方案,教师及时进行评价和反馈,引导学生进行反思和总结,提出改进意见和建议,帮助学生进一步完善解决方案。通过案例分析,不仅提高了学生学习园林植物以及环境保护的兴趣,激发其参与园林实践与科学研究的积极性和主动性,增强其创新实践能力,也对教师的教学科研能力提出了更高的要求。

3 实践教学环节改革

园林生态学内容涉及研究生物之间以及生物与城市环境之间相互关系的学科,既是一门理论学科,又是一门应用性强和应用面广的综合性学科[7]。要优化园林生态学的实习与实践,可以考虑以下几个方面。

3.1 整合课程和实地实习,建立“三师制”的双学科、多元化师资队伍

通过“校园、企业、实践基地”三位一体的多层次实践环节,可以为学生提供更多的实践机会,帮助他们更好地理解和掌握所学知识[8],将园林生态学专业的理论知识与实地实习相结合,通过课程设置和实践活动的安排,使学生能够在实践中应用所学知识,提高实践能力。例如让学生参与实地调查、规划设计、植物养护和环境修复等一些实践活动。同时,鼓励学生积极参与社区园林项目和身边切实可行的实践项目,提高实践能力、动手操作能力和责任感。同时强化实践指导,指定专业教师或实习导师,对学生进行实践指导和综合评估,及时提供反馈和建议,帮助他们发现问题、总结经验,并提升实践水平,使学生在此次实践活动中有所获益。

3.2 建立实践平台

创建园林生态学实践基地或实验室,提供必要的设施和资源,例如园林生态实习基地和植物园等。这些实践基地可以作为学生实践和研究的重要场所,强化“做中学”的实践导向,在建立协同教育新机制上发挥重要作用。学生们可以利用实践和课余时间,深入探究生态学相关实践,同时也为教师提供了方便的实践教学条件,为学生提供一个真实的实践环境,开展科研和实践项目,培养学生的创新能力和问题解决能力,使学生对知识的理解不只是停留在书本上,更要落实到具体实践活动中。

3.3 加强行业交流

定期邀请行业专家和学者进行讲座和交流,使学生及时了解行业动态,紧跟时事,拓宽学生了解本行业相关的热点话题。此外,可与企业合作开设课程或实训项目,使学生在校期间就能接触到实际工程项目,与行业内专家、学者和从业人员进行交流,拓宽学生的视野,了解最新的研究成果和行业动态。建立“教研联动、师生联动、学科联动、校企联动”的人才培养模式,通过教研、师生、学科和校企的联动,可以更好地实现教学相长,提高学生对新事物的适应能力,与行业接轨[9]。避免因交流不足而导致的信息壁垒,促使学生和专业人士进行深度探讨,及时掌握行业内的前沿问题。

4 学生考核与评价

4.1 考核方式的多元化

目前大多数院校考核主要以期末考试为依据评定,重笔试而轻素质导致的结果便是学生对于实践课不重视。这对于现阶段所需要的实践性人才培养较为不利。因此在笔试中加入生态策划实验类的考题,旨在全面考察学生在理论和实践方面的综合素质,提高学生将理论运用到实践的能力。通过对生态系统的模拟、环境保护、资源利用、实际参与生态环保类项目等知识点的综合利用确保考生能够扎实地掌握这些知识点。如生态系统的模拟是生态策划实验中的重要内容之一:需要了解如何通过对生物的利用,实现生态系统的能量流动?如何实现生态系统的物质循环?如何通过实验表现出生态系统的信息传递?环境保护是生态策划实验中的另一个重要内容:需要了解如何通过植物的生态特质,改善和扼制空气污染?如何通过植物判断水污染的程度?如何利用植物改善土壤污染?如何利用植物本身的特性进行生态修复?

4.2 在小组评分中加入实操能力考核

小组作业是很多教师会选择的一种考核形式,但是以往对于这个方面的考核太过笼统单一,缺乏对于实操能力的考核,学生内部分工不够明确,不能保证小组成员都能参与进去。为了提升团队实操能力和协作水平,我们可以在小组评分中增设实操能力考核。这一举措旨在强化小组对实际操作和解决实际问题的重视,调动小组成员的积极性,进而提升整体工作效率。在实操考核过程中,每个成员需展示自身技能和能力,并在实践中与团队紧密协作,共同为解决问题出谋划策。通过这一改革,小组能更加协调、高效,提高工作效率和工作质量,不同小组成员提出不同的观点和解决办法,百花齐放,提升团队创新能力,成员在交流和互动中更好地解决问题,也能够加强团队的创新能力。同时在小组作业中加入互评环节,按照加权平均分的5%计入总成绩。互评环节的引入是小组作业中的一项重要变革,其作用在于为学生提供更多的互动机会,激发团队协作精神并锻炼他们的自我展示能力。同时,互评的结果也将以加权平均分的形式占据学生作业总成绩的5%,这不仅体现了对评价标准的重视,也使得学生在评价他人的同时能够提升自我。

5 引进CIPP评价模式建立综合评价体系

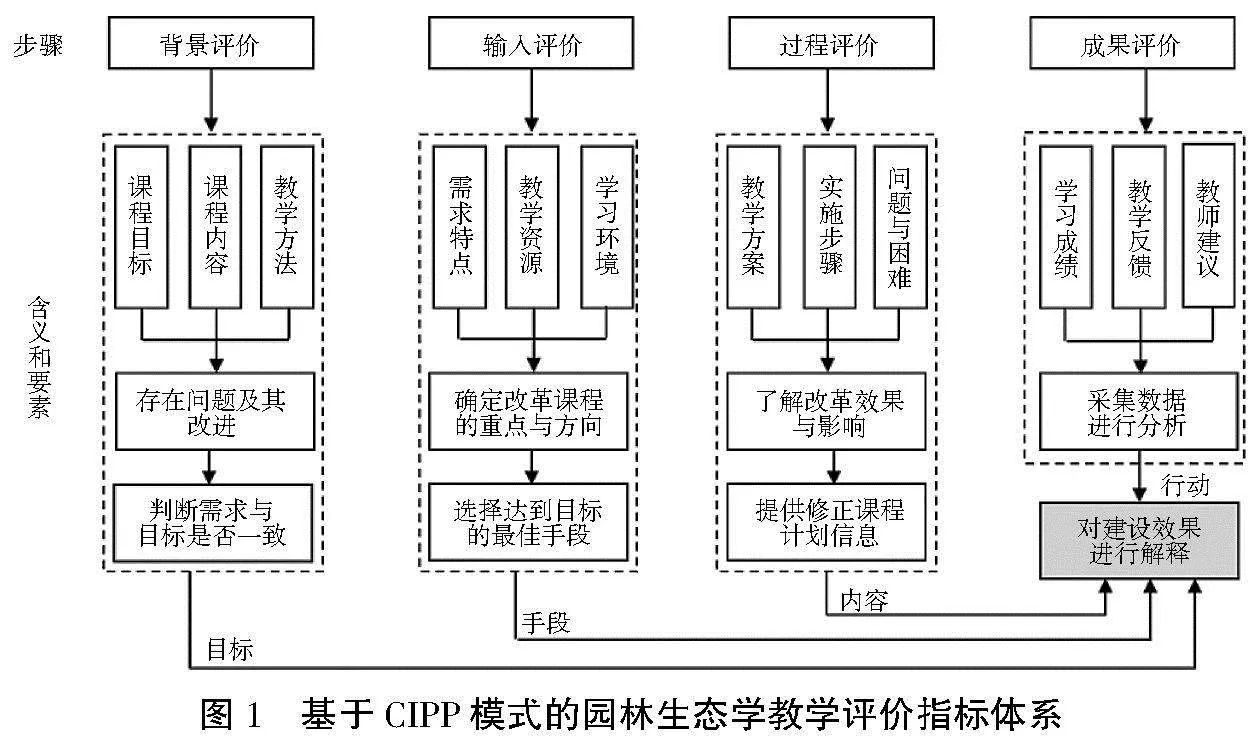

目前的大学课程评价体系,以长江大学的课程评价为例,主要表现为结课后的调查问卷,问卷形式单一,评价标准单一,不能很全面地体现学生对于授课内容,授课方式和课程结果的反馈。在园林生态学课程改革中,运用CIPP评价模式(包括背景评价、输入评价、过程评价和成果评价)可以确保目标、手段、行动及内容的一致性,也能及时为相关人员提供反馈信息,以便灵活制订及调整教学目标和方案[10]。同时,该评价模式具有广泛的适用性,可以应用于园林生态学的课程改革中,为提高教学质量和效果提供有益的参考。CIPP评价模式如图1所示。

在背景评价过程中,要从当前社会背景和市场需求出发制定可视化的人才培养方案,增加学科交叉融合。在输入评价过程中,加强信息化和智能化教学。过程评价中推进双师双能型师资队伍建设,确保评价制度的科学性,推进科学和过程管理过程中,确保教师的教学与科研得到相匹配的评价。成果评价中,了解学生对课堂所学知识的掌握程度,同时通过了解学生的实践活动,如参加全国“互联网+”大学生创新创业大赛,挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛等以及假期实习课程等,进而总结教学改革的不足,为后期推行可行方案提供有效经验和实践依据。

6 结束语

园林生态学课程的教学改革与实践需要与时俱进,不断适应学科发展的需要和学生的实际情况。通过更新教学观念和内容,优化课程结构,采用多种教学方法和手段,加强实践教学环节,加强教师队伍建设等措施,可以有效地提高教学效果和质量,为培养优秀的园林生态学人才奠定坚实基础。

参考文献:

[1] 侯颖,丁锦平.以生态文明教育为导向的课程思政教学探索——以园林生态学课程为例[J].高教学刊,2022,8(7):60-63,67.

[2] 庞捷.园林生态学实践课教学改革存在问题及应对措施[J].现代园艺,2021,44(11):167-168.

[3] 杨蕙榕.浅谈对“生态园林”理解[J].建材与装饰,2016(15):55.

[4] 刘效东,苏艳,李吉跃.面向本科生的“园林生态学”课程教学改革初探[J].中国林业教育,2018,36(2):52-55.

[5] 王晓锋,刘婷婷,龚小杰.生态文明视角下生态学教学改革的思考和探索[J].西部素质教,2018,4(16):132-133.

[6] 胡进耀,苏智先.《生态学》精品课程建设探讨[J].绵阳师范学院学报,2008,28(8):133-135.

[7] 李海梅,刘孟,孙迎坤.园林生态学课程的教学改革与实践[J].现代农业科技,2016(5):336-337.

[8] 骆天庆.基于实践目的的中国景观专业生态教育研究[D].上海:同济大学,2007.

[9] 陈霞,朱向涛.新农科背景下园林植物课程群建设与实践[J].安徽农学通报,2022,28(10):168-171.

[10] 李宁.高校思政课教学评价实践困境及其破解路径——基于CIPP模式的分析[J].林区教学,2023(8):22-26.