乡村振兴战略背景下涉农院校课程思政培育的SWOT分析与路径研究

摘 要:该文在乡村振兴战略背景下,通过SWOT分析,全面梳理涉农院校在课程思政培育方面的优势、劣势、机遇与挑战。优势在于涉农院校具备深厚的农业教育资源和实践基础,劣势则在于传统教育模式的惯性思维和教学方法的局限性。乡村振兴战略的实施为涉农院校课程思政培育提供广阔的发展空间,同时也面临着如何有效融入思政元素,提升教育质量的挑战。该文探讨农业院校课程思政培育的路径,为涉农院校课程思政培育提供有针对性的建议。

关键词:乡村振兴战略;涉农院校;课程思政;SWOT分析;路径

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-9902(2024)19-0118-04

Abstract: In the context of Rural Revitalization Strategy, this paper comprehensively introduces the advantages, disadvantages, opportunities and challenges of agricultural colleges in curriculum ideological and political cultivation through SWOT analysis. The advantage lies in the fact that agricultural colleges have profound agricultural educational resources and practical foundation, while the disadvantage lies in the inertia thinking of traditional education models and the limitations of teaching methods. The implementation of the Rural Revitalization Strategy provides broad development space for the ideological and political cultivation of courses in agricultural colleges. At the same time, it also faces the challenge of how to effectively integrate ideological and political elements and improve the quality of education. This paper discusses the path of ideological and political cultivation in agricultural colleges and universities, and provides targeted suggestions for ideological and political cultivation in agricultural colleges and universities.

Keywords: Rural Revitalization Strategy; agricultural college; curriculum ideological and political affairs; SWOT analysis; path

乡村振兴战略是我国现代化建设的重要组成部分,旨在推动农业农村现代化,实现城乡融合发展。涉农院校作为培养农业人才的重要基地,在乡村振兴战略中扮演着重要角色。课程思政作为高校教育的重要内容,对于涉农院校而言,更是提升人才培养质量、服务乡村振兴的关键环节。本文旨在通过SWOT分析,探讨涉农院校在课程思政培育方面的优势、劣势、机遇与威胁,并提出相应的发展路径。

1 基本概念界定和理论基础

1.1 基本概念

1)课程思政。诸多学者从不同维度尝试厘清课程思政的内涵,但尚未形成一致观点,其中较有代表性的是邱伟光[1]认为,课程思政是以课程为载体、以各学科知识所蕴含的思政教育元素为契入点、以课堂实施为基本途径的育人实践活动,即“课程承载思政”与“思政寓于课程”。

2)乡村振兴战略。在党的十九大报告中首次提出了实施“乡村振兴战略”,其总体要求旨在实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”,建立全面的城乡一体化发展体系和政策体系,加快推进农业农村现代化;其根本内涵是把农村生产力发展与生产关系调整改善同步推进,在乡村振兴中要兼顾加快经济发展和社会发展两方面,从而实现全面发展[2]。

1.2 理论基础

SWOT分析理论,是20世纪80年代美国旧金山大学的韦里克教授提出的,是基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,S(strengths)是优势、W(weaknesses)是劣势,两者为内部因素,O(opportunities)是机会、T(threats)是威胁,两者为外部因素。这种方法是在内部列举主要的优点、缺点和外部的机会、威胁因素,并与研究对象紧密联系,以便系统地分析,从而找出对企业或产业发展有好处的对策和建议[3]。

2 乡村振兴战略背景下涉农院校课程思政的重要意义

在乡村振兴战略背景下,涉农院校课程思政具有重要的意义。这一战略旨在推动农村经济的全面发展,提升农民的生活水平,实现乡村的全面振兴。而涉农院校作为培养农业人才的重要基地,其课程思政培育不仅关乎学生的个人成长,更直接关系到乡村振兴战略的实施效果。

2.1 课程思政有助于引导学生树立正确的价值观和人生观

课程思政有利于大学生充分认识社会历史规律的现实性、复杂性, 保持独立思考,使自己的世界观、人生观、价值观、方法论不断得到完善[4]。通过深入学习和理解课程思政,学生可以更好地认识到自身在乡村振兴战略中的重要角色,增强责任感和使命感,为乡村发展贡献自己的力量。

2.2 课程思政能够提升学生的综合素质和创新能力

涉农院校在传授专业知识的同时,注重培养学生的实践能力和创新精神,使学生能够更好地适应乡村发展的需要,为乡村经济的创新发展提供有力的支持[5]。

2.3 课程思政有助于推动乡村文化的传承与发展

通过学习和传承乡村文化,学生可以更深入地了解乡村的历史和现状,增强对乡村的认同感和归属感,为乡村文化的繁荣和发展贡献力量。

综上所述,涉农院校课程思政在乡村振兴战略背景下具有不可替代的重要意义。它不仅能够培养学生的综合素质和创新能力,还能够引导其为乡村的发展贡献自己的力量,推动乡村振兴战略的实施。因此,涉农院校应高度重视课程思政培育工作,不断提升其质量和水平。

3 乡村振兴战略背景下涉农院校课程思政培育的SWOT分析

乡村振兴战略是我国社会主义现代化建设的重要战略之一,旨在推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。在这一背景下,涉农院校作为培养农业人才的重要基地,其课程思政建设显得尤为重要。

3.1 优势

1)专业背景深厚。

涉农院校拥有深厚的农业专业背景,能够结合乡村振兴的实际需求,开展具有针对性的课程思政教学。乡村振兴战略的实施为涉农院校课程思政提供了广阔的舞台。涉农院校的课程思政能够紧密结合国家战略需求,将乡村振兴的理念、目标和任务融入教学内容中,使学生深刻理解和认同乡村振兴的重要性和紧迫性,增强服务乡村振兴的使命感和责任感。

2)实践教学资源丰富。涉农院校通常拥有较为完善的实践教学体系和丰富的实践教学资源,如农业科技园区、农村实践基地等,这些资源为课程思政提供了生动的教学案例和实践平台,使学生能够亲身体验农业生产和农村生活的实际情况,加深对乡村振兴战略的理解和认识,增强学生的实践能力和社会责任感。

3)具有跨学科的教学优势。涉农院校的课程思政具有跨学科的教学优势。通过整合农学、经济学、社会学等多学科的知识和方法,涉农院校能够构建全面、系统的课程思政体系,培养学生的综合素质和创新能力,为乡村振兴提供有力的人才支撑。

3.2 劣势

1)师资力量相对薄弱,素质参差不齐。涉农院校课程思政培育的质量直接关系到学生的成长成才和乡村振兴的实现。尽管涉农院校在农业领域拥有一定的师资力量,但在课程思政方面,师资力量相对薄弱,教师素质参差不齐。部分教师缺乏涉农专业背景,难以将思政教育与涉农专业有效结合,加之对乡村振兴战略的理解不够深入,缺乏深入农村、了解农业、关心农民的实际经验,导致思政教育与乡村振兴实践的脱节,影响了课程思政的教学效果[6]。因此,加强师资队伍建设,提高教师的专业素养和实践能力,是涉农院校课程思政培育面临的重要任务。

2)思政教育内容与涉农专业融合度不够。涉农院校在课程思政内容设计上,往往未能充分结合农业、农村、农民的实际问题,使得思政教育内容与涉农专业的关联度不高,难以引起学生的兴趣和共鸣,存在与乡村振兴需求脱节的问题。一些课程过于注重理论知识的传授,而忽视了对学生实践能力和创新能力的培养;同时,由于对乡村振兴中的实际问题关注不够,了解不深,学生难以将所学知识应用于实际问题的解决中。从而导致了思政课中缺乏价值引领,通识课中缺乏乡土情怀,专业课中缺乏实践体验的局面[7]。

3)学生主体性的缺失。涉农院校学生群体具有特殊性,他们中的大部分来自农村,往往对农业、农村有着更为深厚的情感联系,但同时也可能存在着对农业行业的认知偏差和职业发展的迷茫。在实际教学中,部分学生存在对思政教育认识不足、参与度不高等问题,导致思政教育效果不佳。涉农院校课程思政培育应充分发挥学生的主体性,引导学生主动参与、积极思考、大胆创新。如何在课程思政中引导学生正确看待农业行业,树立正确的职业观和就业观,是涉农院校课程思政面临的重要挑战。因此,涉农院校需要注重培养学生的主体意识和创新精神,激发其学习热情和积极性,提高思政教育的实效性。

4)教学方法和手段单一。传统的思政教育方式往往注重理论灌输和知识传授,而忽视了学生的实践能力和创新精神的培养,在课程思政的教学方法和手段上,往往采用传统的讲授式教学,缺乏多样性和创新性。这种单一的授课方式,使学生的学习兴趣和学习热情难以被激发出来,课程思政的教学效果也因此受到影响。在乡村振兴战略的背景下,涉农院校应当积极探索课程思政的新模式、新路径,将思政教育与专业教育、实践教学紧密结合,培养具有创新精神和实践能力的农业人才。

3.3 机遇

1)政策支持力度大,育人环境优化。乡村振兴战略的实施,为涉农院校提供了明确的政策导向和广阔的发展空间。国家对于农业人才的培养、农村发展的支持力度不断加大,涉农院校在课程设置、教学资源配置等方面得到了更多的政策倾斜。这为涉农院校提供了一个开展课程思政培育的良好育人环境,对增强思政教育的针对性、实效性有一定的帮助。

2)社会需求迫切,人才培养目标明确。随着乡村振兴战略的实施,社会对农业人才的需求日益迫切。涉农院校作为培养农业人才的重要基地,其课程思政培育工作必须紧密结合乡村振兴的战略需求,明确人才培养目标。引导广大学生树立正确的价值观念,增强服务“三农”的责任感和使命感,通过加强思政教育,为农村振兴提供强有力的人才支撑。

3)国际合作与交流增多。随着全球化进程的加速,涉农院校可以加强与国际同行的合作与交流,借鉴先进的思政教育理念和经验,提升课程思政培育水平。

3.4 威胁

在全球化与信息化的时代背景下,涉农院校课程思政培育面临着诸多外部威胁,这些威胁不仅来自社会环境的变迁,还源自教育理念的更新以及国际竞争的加剧。

1)外部环境复杂多变。乡村振兴战略的实施涉及到经济、社会、文化等多个方面的变革,这使得涉农院校课程思政培育的外部环境变得复杂多变。一方面,学生的思想观念受到了来自社会多元价值观的冲击,对思政教育提出了新的挑战。另一方面,农业生产方式、农村社会的变革等也对思政教育提出了新的挑战。

2)社会价值观多元化。随着国际交流的日益频繁,西方价值观念和文化产品不断涌入,部分学生对本国传统文化和思政教育的认同感减弱,这对涉农院校课程思政培育的本土化和特色化提出了更高要求。随着互联网技术的普及,各种价值观念和文化思潮交融碰撞,一些消极、错误的思潮对青年学生产生了不良影响,使得涉农院校课程思政培育的难度增加。

3)技术变革的挑战。信息技术的快速发展给传统教学模式带来了挑战,涉农院校需要积极探索课程思政培育与信息技术融合的新路径。

综上,乡村振兴战略在面临诸多挑战的同时,也为农业相关院校课程的思政培养带来了难得的机遇。涉农院校应抓住机遇、应对挑战,不断创新思政教育方式方法,提高思政教育的质量和水平,为乡村振兴提供有力的人才保障和智力支持。

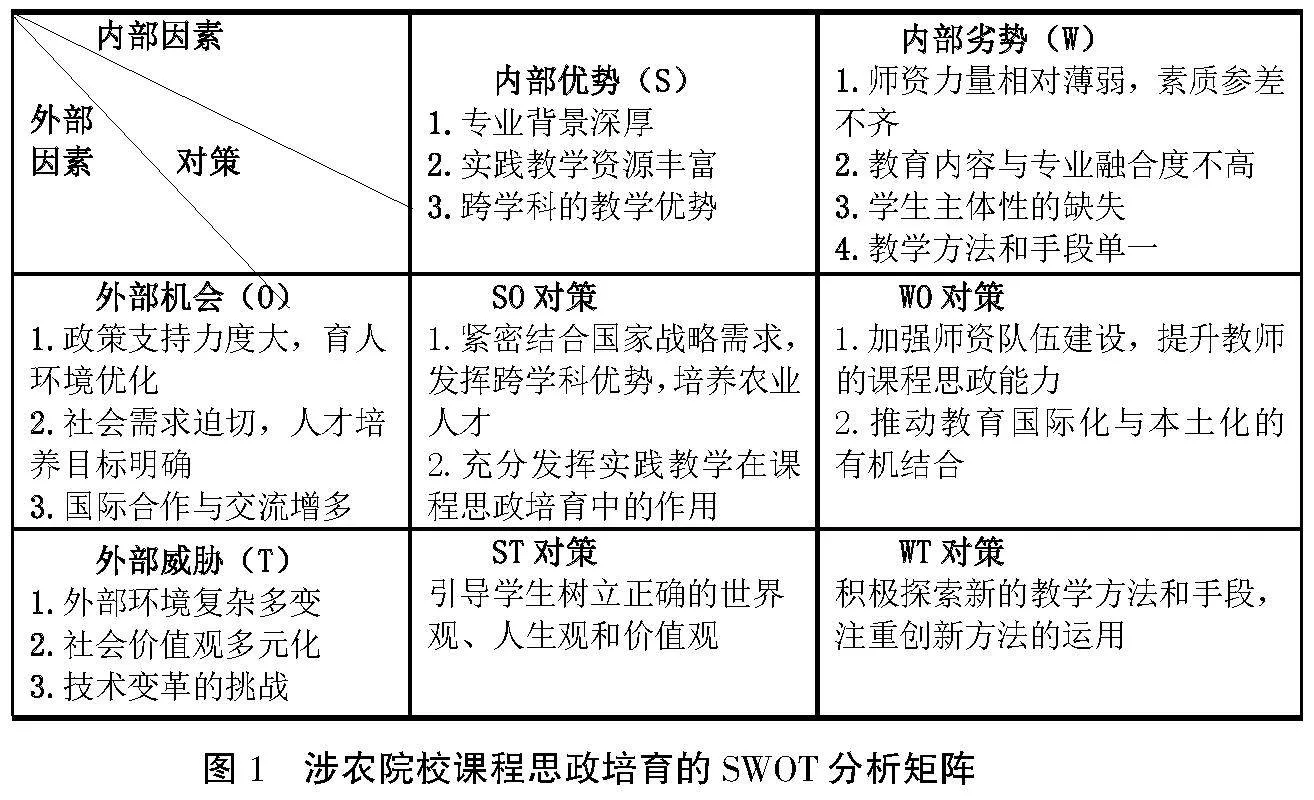

3.5 乡村ozcZmaFqLOCCNNVeXnZA+cK6oNvG9zBrviuR+EZ5xxU=振兴战略背景下涉农院校课程思政的SWOT分析矩阵

基于以上对农业相关院校课程思政培育的内在优势、劣势以及外在所面临的机遇和威胁的全面分析,SWOT 分析矩阵由此列出,如图 1所示。

4 乡村振兴战略背景下涉农院校课程思政培育的路径

4.1 涉农院校应明确课程思政培育的目标定位

课程思政不仅是知识的传授,更是价值观的引领和情感的熏陶。涉农院校要紧密结合乡村振兴战略,将培养学生的爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力作为课程思政的核心目标。通过课程设计、教学内容的选择和教学方法的创新,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,激发他们投身乡村振兴的热情和动力。

4.2 涉农院校应加强思政教育与专业教育的融合

涉农院校应积极探索思政教育与专业教育的融合路径,将思政教育贯穿于专业教育的全过程,形成协同育人的良好局面。同时,应结合乡村振兴的实际需求,深入挖掘农业领域的思政价值元素,丰富思政教育内容。在专业教育中,专业课程是学生学习的主要载体,也是思政教育的重要阵地。涉农院校要在专业课程中积极融入思政元素,例如,在农业技术课程中,可以引入农业发展的历史变迁、农业科技的创新成果等内容,让学生在掌握专业知识的同时,感受到农业发展的艰辛与成就,增强对农业事业的认同感和使命感。

4.3 充分发挥实践教学对课程思政的培养作用

实践教学是涉农院校课程思政培育的重要环节,它能够让学生在实践中深化对理论知识的理解和运用,培养解决实际问题的能力。涉农院校可以充分利用自身所拥有的丰富实践资源,依托乡村振兴的实践项目,开展实践教学、社会调研等活动,让学生深入农村、了解农业、感受农民,增强对农业、农村、农民的情感认同,提升课程思政的针对性和实效性。乡村振兴战略的实施,使得农村成为了一个充满活力和机遇的广阔天地。涉农院校可以充分利用这一实践资源,将思政教育与农业生产、农村发展紧密结合,开展形式多样的教学活动。例如,组织学生参与农村社会实践、开展农业科技创新等活动,在情感上增强认同感,在“三农”工作中增强责任感,在实践中感受到农村振兴的脉搏。

4.4 加强师资队伍建设,提升教师的课程思政能力

教师的思想政治素质和教学能力直接影响思政效果,是课程思政训练的中坚力量。涉农院校要加大对教师的培养教育力度,增强教师的思想政治素养和课程思政能力,使其更好地将思政元素融入教学之中,引导学生树立正确的价值观。

4.5 注重运用创新的方法

传统的思政教育方式,往往偏重于理论灌输,互动性和实用性不强。涉农院校应当积极探索新的教学方法和手段,如案例教学、情景模拟、小组讨论等,以激发学生的学习兴趣和参与度。同时,还可以利用现代信息技术手段,如网络课程、在线学习平台等,为学生提供更加丰富的学习资源和互动空间。

4.6 推动教育国际化与本土化的有机结合

一方面,要坚定文化自信,弘扬中华优秀传统文化,增强学生对思政教育的认同感和自豪感;另一方面,要推动教育国际化与本土化的有机结合,吸收借鉴国际先进教育经验,同时保持思政教育的本土特色和时代特征;此外,还要加大教育资源投入,提升思政教育师资力量,优化课程设置,提高思政培育的质量和效果。

总之,涉农院校课程思政在乡村振兴战略中占有重要地位。涉农院校在课程思政培育中应坚持目标导向、有机融合、实践教学、师资建设和方法创新的原则,不断探索和完善课程思政培育的路径。通过这些努力,涉农院校将为乡村振兴战略培养更多品德高尚、专业知识扎实、社会责任感强的优秀人才,为农村发展和农业现代化提供强有力的人才保障和智力支持。只有不断改革和完善涉农院校课程思政体系,才能更好地服务于乡村振兴战略的实施,推动农业农村的全面发展和进步。

参考文献:

[1] 邱伟光.论课程思政的内在规定与实施重点[J].思想理论教育,2018(8):62-65.

[2] 彭刚,黄卫平.发展经济学教程[M].北京:中国人民大学出版社,2018:136.

[3] 李磊.基于SWOT模型下的大学生创业平台建设——以西安科技大学为例[J].科教导刊,2015(34):16-17.

[4] 万林艳,姚音竹.“思政课程”与“课程思政”教学内容的同向同行[J].中国大学教学,2018(12):52-55.

[5] 冯亚青,陈立功,张宝,等.化工类专业课程思政与教学改革探索——以“精细有机合成化学及工艺学”为例[J].中国大学教学,2018(9):48-51.

[6] 敖祖辉,王瑶.高校“课程思政”的价值内核及其实践路径选择研究[J].黑龙江高教研究,2019(3):128-132.

[7] 刘营君.农科特色通识教育课程思政的内容与路径[J].中国高等教育,2020(6):15-17.