乡村振兴背景下村民参与公共事务现状及优化路径研究

摘 要:村民作为乡村振兴战略的重要主体,对乡村的发展起着重要的作用,为探讨乡村振兴背景下村民参与公共事务的现状及优化路径,通过对湘西土家族苗族自治州的十八洞村进行实地走访调查并收集问卷,运用SPSS软件对数据分析和整理,进行描述性统计和回归分析,寻找“互助五兴”工作机制的可行性和优越性以及村规民约到“三治融合”的具体体现,发现村民参与公共事务的过程中仍然存在意识欠缺,被动参与;法治观念落后;人才缺乏,知识有限等一系列问题。基于现状问题和调研结果,提出用乡愁留住家人,加强教育培训,加强宣传3方面的优化路径。研究结果可为促进乡村发展提供借鉴意义。

关键词:乡村振兴;村民参与;村规民约;民主自治;十八洞村

中图分类号:D422.6 文献标志码:A 文章编号:2096-9902(2024)19-0039-05

Abstract: As an important subject of the Rural Revitalization Strategy, villagers play an important role in rural development. In order to explore the current situation and optimization paths of villagers' participation in public affairs in the context of rural revitalization, we conducted on-site visits to Shibadong Village in Xiangxi's Tujia-and-Miao Autonomous Prefecture and collected questionnaires. SPSS software was used to analyze and organize the data, and descriptive statistics and regression analysis were carried out. Searching for the feasibility and superiority of the "mutual assistance and five prosperity" working mechanism and the concrete manifestation of village rules and regulations to the "integration of three governances", we found that there are still lack of awareness and passive participation in the process of villagers participating in public affairs; backward concepts of rule of law; and lack of talents and limited knowledge. Based on the current situation and research results, it is proposed to use nostalgia to retain family members, strengthen education and training, strengthen publicity. The research results can provide reference significance for promoting rural development.

Keywords: rural revitalization; villagers' participation; village rules and regulations; democratic autonomy; Shibadong Village

党的二十大报告指出,全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展,扎实推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。在新时代新农村的背景下,让村民更加充分地参与到乡村公共事务的治理中成为了当前乡村治理的有效途径。加强村民政治参与的素养,强化党员等村内精英的领导水平,加快传统村落的转型,而村民作为村庄变迁的见证者,在村务公开、村规民约的制定等过程中有着深刻的认识。本文主要在对十八洞村进行调研的基础上,通过调查分析,结合十八洞村村民参与政治事务的现状,探究提高村民参与政治事务积极性的路径,并提出合理性建议。

1 理论基础

按照公共管理学科的研究性质来讲,村民参与实则是公众参与的一部分,对村民参与概念的界定可以借鉴公众参与的内涵来进行分析。对于公众参与概念的界定,不同的学者有着不同的见解,综合而言就是公民在国家的法律法规的前提下,通过正规的手段途径来进行利益诉求的表达,与决策部门进行互动,推动公共事务的有序进行。反观村民参与,主体便应该是以村民为中心,同样是在国家的法律法规的前提下,通过正规的手段途径参与到村内的公共事务当中的一种符合乡村振兴发展潮流的公众活动。

2 研究方法及调查样本特征分析

2.1 研究方法

首先采取个案访谈法,针对十八洞村已经拥有的客观条件设计问题,深入到农户家中进行访谈,了解十八洞村关于信息公开、乡规民约等一系列问题。并且在进行访谈的同时搜集关于村规民约以及村民参与公共事务的其他相关材料,为访谈结果提供比较充分的依据。

其次采用统计分析法,通过对湘西土家族苗族自治州花垣县的十八洞村进行实地调研,搜集整理资料,得到有效问卷60份。运用SPSS软件对所得到的问卷进行整理分析,经过定性和定量的分析,初步掌握十八洞村村民参与公共事务的状况。

2.2 调查样本特征

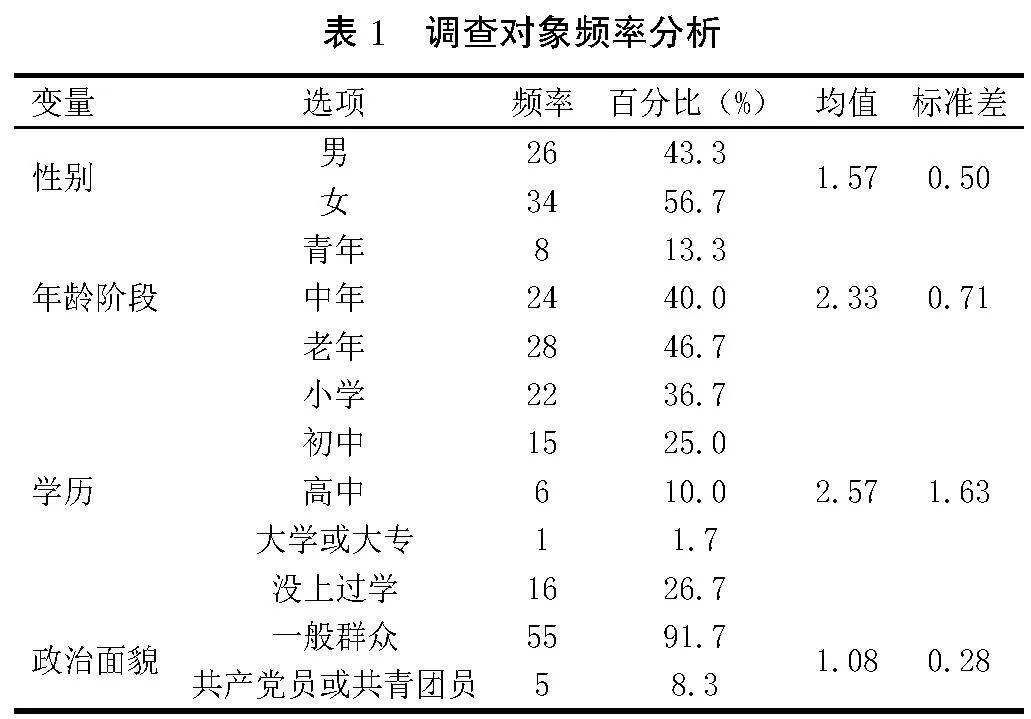

该项调查考虑到被调查人群主要为村民便主要采用纸质问卷的形式,调查内容主要分为村民参与和信息公开的关系以及村民参与和村规民约的关系,问卷于2023年11月份在湘西土家族苗族自治州的十八洞村发放,共发放80份问卷,得到有效问卷60份。表1为本次调查对象的频率分析。

根据表1的分析结果可以看出本次被调查对象的分布情况。根据各个变量的频率分析结果可以看出,分布基本满足抽样调查的要求。例如,在学历调查中,小学占比36.7%,初中占比25.0%,高中占比10.0%,大学或大专占比1.7%,没上过学占比26.7%。可以看出本次调查结果重点代表的是学历在初中及以下人群的政治参与度情况。

2.3 信度、效度分析

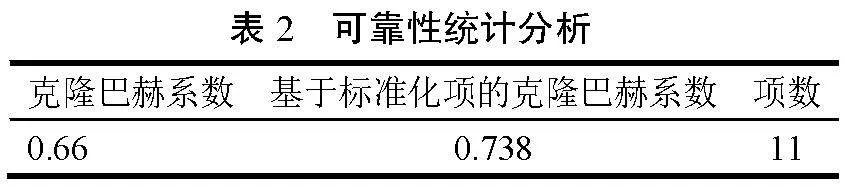

根据总体的信度系数分析可以看出,标准化后的克隆巴赫系数为0.738,说明问卷的总体比较可信(见表2)。

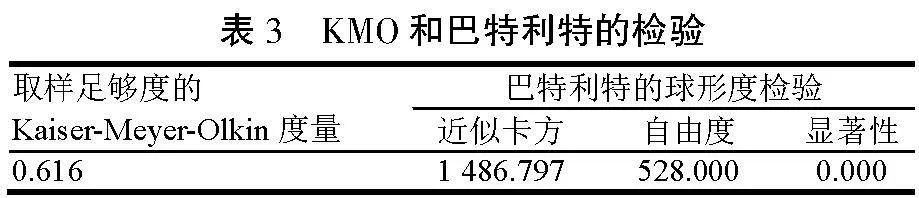

根据探索性因子分析的结果(见表3),KMO检验的系数为0.616,KMO检验的系数值范围在0~1之间,并且效度较好。根据球形检验的显著性也可以看出。本次检验的显著性无限接近于0。拒绝原假设,所以问卷具有良好的效度。

3 十八洞村村民参与公共事务的重要举措、成效及不足

3.1 “互助五兴”工作机制

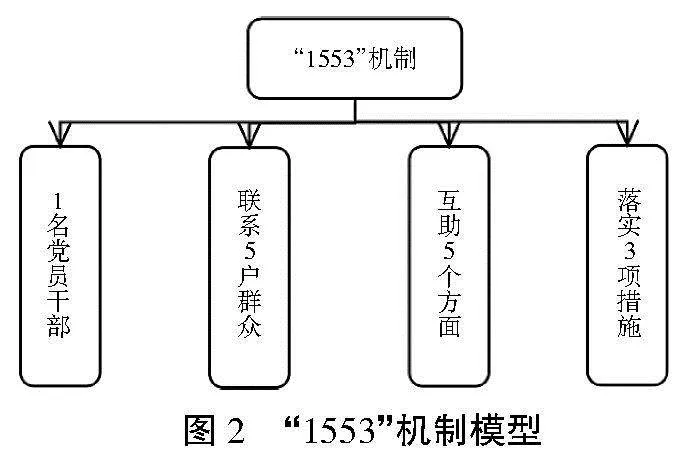

十八洞村结合村党支部以往经验做法,创新新时代基层治理新模式。成立了“互助五兴”组,该组织是在党组织领导下的以党员干部为中心的党群一体化互助组织。结合图1的“互助五兴”工作机制,即在党组织的领导下,村民成立“互助五兴”工作小组,在学习中、生产上、乡风文明上、邻里间以及绿色环境上互帮互助,最终形成生活富裕、生态宜居、产业兴旺、乡风文明、治理有效的新农村。

十八洞村共有41个“互助五兴”小组,其中,竹子寨12个,梨子寨有6个,飞虫寨有16个,当戎寨有7个。村民以小组为单位,相互督促做好垃圾分类、村容村貌等工作。村民自己参与到村内的公共事务或者邻里之间的活动,悄无声息地提高着主人翁意识,在很大程度上促进了十八洞村政治民主化进程。

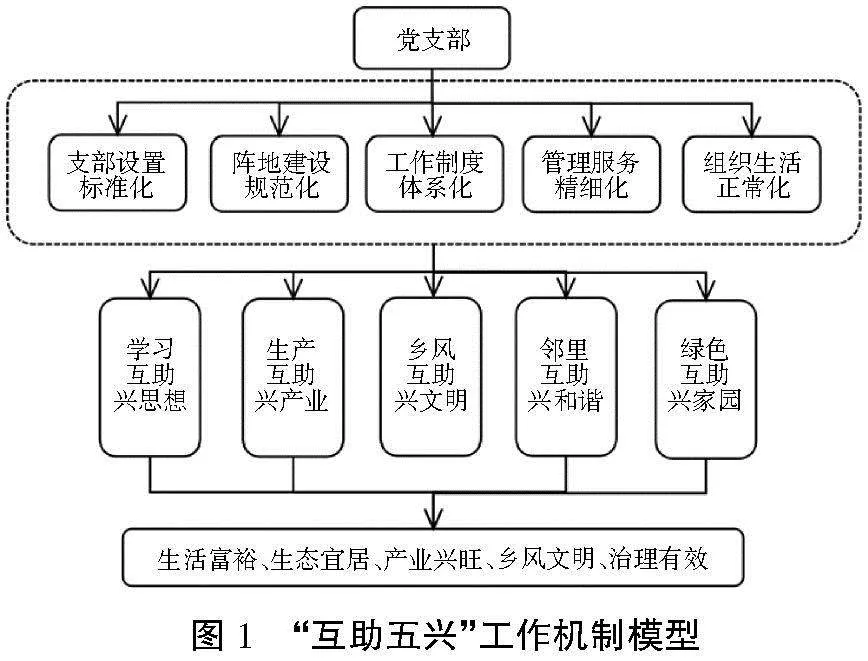

与“互助五兴”机制的主要实施详情即为图2的“1553”机制:1名党员干部联系5户群众,结合乡村振兴从5个方面与群众结成互助小组,落实集体定内容、支部季公示、群众评效果的3项措施,展现了党群以及邻里之间互相帮助、共同进步的功能举措。

“1553”机制以党员干部为领头人,结合“互助五兴”机制,真正实现了“一加一大于二”的效果。以此种机制为基础的村民参与不仅能够提升村内干部队伍的“领头羊”作用,还可以带动村民参与到公共事务当中,加快民主政治建设。

3.2 村民参与和信息公开

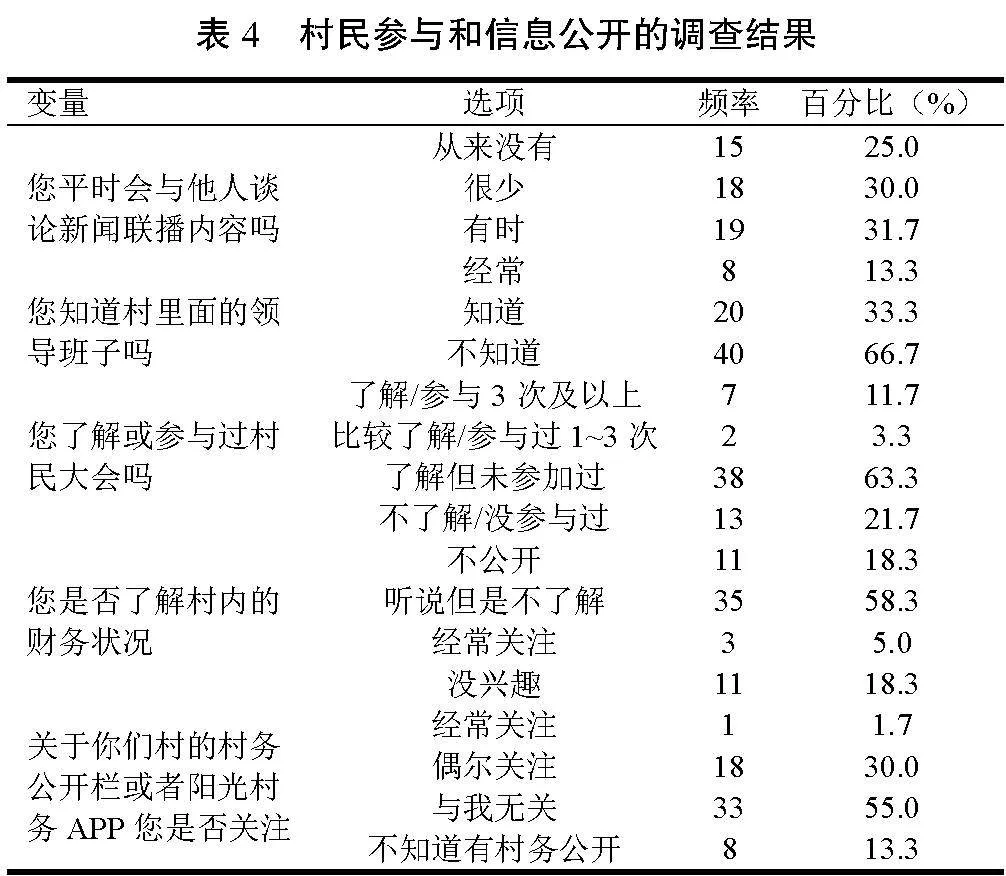

在本文中的信息公开指的是村委会亦或者称村干部在相关的法律法规下,在行使职权的过程中,将村内的信息向村民或是其他社会大众进行公开,以促进村内的民主政治建设。表4为村民参与和信息公开的调查结果。

经过对十八洞村的调查访问,可以发现该村落有乡村振兴宣传栏,公开栏等一系列村务公开的专栏。但是当受访者被问到是否了解村内的财务状况的时候,会有76.6%的受访者采取否定的态度,一半以上的受访者并不关心村务公开栏,可见村内即使有村务公开的情况存在,但是由于多种原因的存在,村民并不会对村内事务进行过多的了解。深入村民家中访谈发现,大部分村民一是没有充裕的时间,二是认为村务公开和自身的关系并不大,三是受到年龄和知识水平的限制等原因减少了对村务公开信息的兴趣。

3.3 村规民约与“三治融合”

关于村规民约的概念,不同的学者会根据不同的角度进行不同的定义,以至于并没有一个统一的观点对乡规民约进行定义。孙国华从法律的角度认为村规民约与国家法一样起着维护社会秩序的作用,但是村规民约更多的是从道德方面对村民进行约束。梁治平认为村规民约是指为了规范村级治理的各项具体活动,根据国家法律法规,吸取传统乡土文化中的合理成分,由村级公共权力机构通过民主方式的各种层次的规章制度的总和。本文认为村规民约是指在行政村中,尤其是具有悠久历史的村落中,在不违反国家法律法规的前提下,经过对生活经验教训的总结,通过民主商讨并遵守少数服从多数的原则后,由村民共同制定的一种具有自我约束性质的规范体系。村规民约在补充法律方面的缺失,推动法治化国家的建设方面起着重要的作用。

村规民约的革故鼎新,古为今用,为乡村的“三治融合”提供了一定的理论依据。十八洞村围绕村寨建设、公共道德、村风民俗、文明礼仪等内容,制定《十八洞村村规民约》,并以苗歌、三句半等群众喜闻乐见的艺术形式广泛宣传。村规民约从大到小,由里到外全面地包含了村民的村内生活,引导着村民向更加美好的物质文化需要的方向发展。

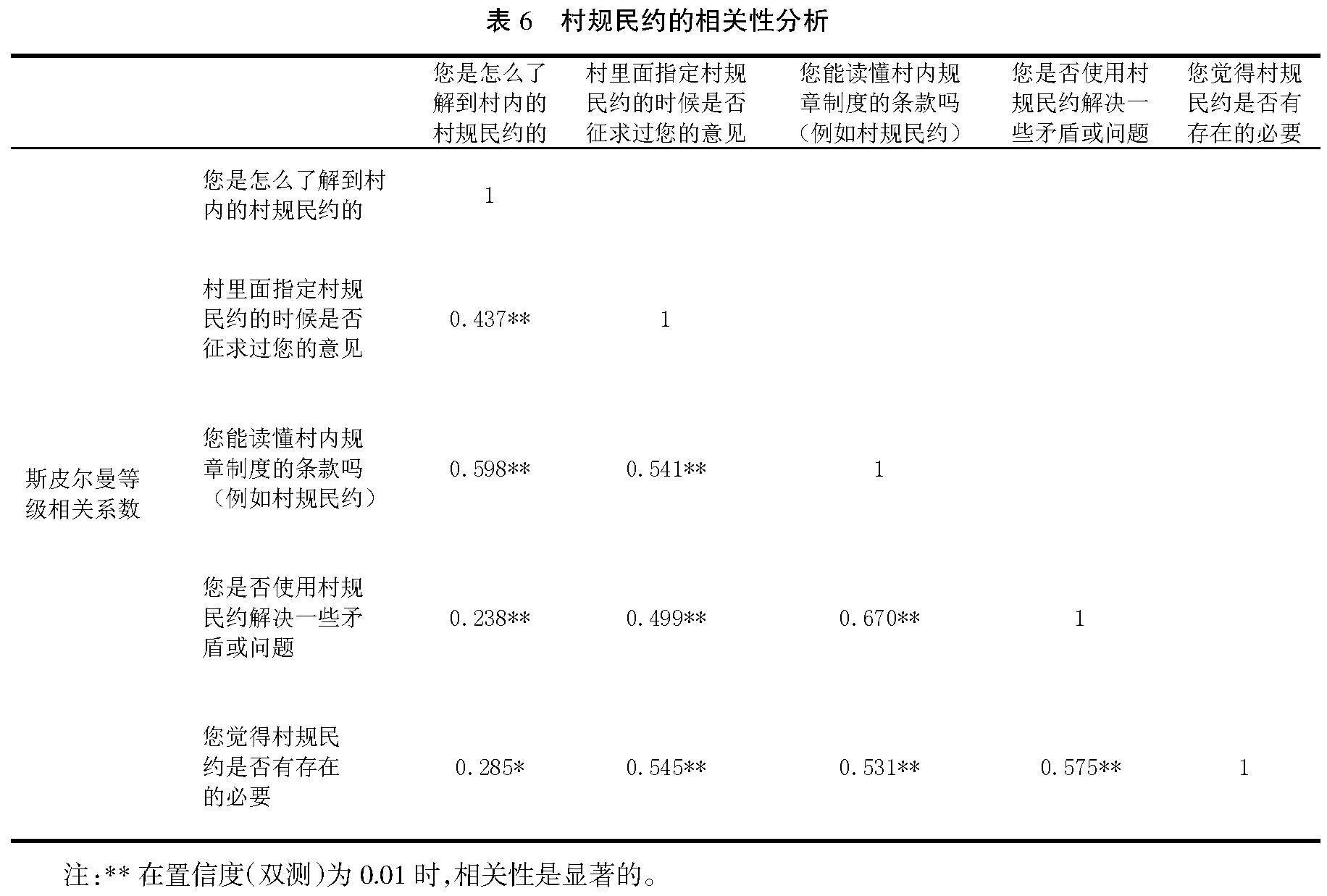

由表5可以看出在被访问的对象当中有一半以上是知晓村规民约的,并且也有一半的受访者是通过村内的宣传而了解到村规民约的存在。但是在给出村规民约的具体内容时,却又有41.7%的受访者并不能读懂村规民约的具体内容。在调查过程中还发现,村内的邻里关系很好,尤其是单独的寨子当中村民相处的都比较融洽,即使会有些矛盾问题的发生,也会经过协商进行解决,经过详细的询问后发现,村民解决矛盾的方式其实就是村规民约内容,可见村规民约正在潜移默化地影响着村民的日常生活。但是值得进行反思的地方是询问到在制定村规民约的时候是否会征求受访者意见时,竟有61.7%的比例选择否定的回答。综上可见,村内在宣传村规民约的程度上达到了可观的水平,但是在制定村规民约的过程中没有很好地发挥村民的能动性,有一些“干部干,群众看”的迹象出现。同样,本文也对关于村规民约的一系列问题进行了相关性分析见表6。

由表6可以看出关于“村规民约的知晓途径”和“受访者是否能够读懂村规民约”的关系以及“受访者是否能够读懂村规民约”和“是否用村规民约解决相关问题的关系”等具有相关性。结合表6的内容可以发现,关于影响村规民约制定实施的因素有村民对村规民约的知晓度,认可度以及有效性等相关方面。所以本文认为如果想要使村规民约更好地贯穿到乡村治理当中就需要在村民对待该项问题的知晓度、认可度以及有效性方面下功夫。

村规民约作为一种特殊的文化符号,对乡村治理提供了有力的借鉴。首先是“自治”方面,健全的村规民约有利于化解自治主体即村民之间产生的矛盾,正如浙江“枫桥经验”一样,村规民约的出现更有利于“矛盾不上交”,促进基层群众自治组织的发展。其次是“德治”方面,村规民约以道德观念为基础,并且村规民约的雏形便是以《周礼》开端,后来的《吕氏乡约》更是将风俗习惯、礼俗相交以成文的形式展现。“家教”“民风”这类词语同样是展现一个家庭、村落的道德基准。村规民约以有形的文字转变为无形的约束,为村民自治提供帮助。最后是“法治”方面,在现代化法治国家的建设过程中,村规民约是在为现行的法律法规做一定的补充,但是我国的法律体系正在不断地完善,以至于存在某些村规民约的内容与一些法律标准相违背,使得这样的村规民约缺乏一定的法律效力,同时村民的法律意识薄弱同样为乡村治理造成了一定的阻碍。值得注意的是“送法下乡”的不断普及,为乡村治理增添了新鲜活力。总之,村规民约是一张约束力,更是村民之间达成的共识,为“三治融合”的治理模式增添可行性。

4 十八洞村村民参与公共事务不足的成因分析

4.1 意识欠缺,被动参与

农民阶层本身就受到多种条件的限制,同时又作为一个传统的村落,很大程度上受到小农思想的束缚,很容易出现“各扫门前雪”的情况发生。加上如今的老龄化现象和“386199”群体的出现,让村民参与村内公共事务受到很大程度的约束。在访谈中问及是否经常去参加村内组织的会议时,超过半数的受访者持一种“村干部邀请去开会才去开会,否则便不会关心这种事情”的态度,村民自主参会的意识薄弱,殊不知这也是作为村民的一项权利。这种被动参与的情况反而让村民有了“无事一身轻”的感觉。但是,如果涉及到邻里关系,例如红白喜事等情况的时候,村民会不约而同地前往参加,尤其是老人病逝,这是一种乡土情怀促进村民参与公共事务的情况。当然如果村落有优秀的带头人带领村民共同致富,这种“干部干,群众看”的现象又不失为一种良好的氛围。

4.2 村民法治观念落后

在谈到法律之前就需要谈一谈村民的权利和义务,正如马克思在谈及权利和义务的关系一样“没有无义务的权利,也没有无权利的义务”,村民在受到村部所带来的权利的同时,就要有为村集体做贡献,这是一种相互的过程。但是对于某些并不知情的村民来讲,享受村内的福利便是理所应当的事情,这种明显带有自私自利的观点需要摒弃和转化。

如今法治化国家正在进行建设和完善,村规民约便是对现有法律的一个补充,在调查中发现三分之二的受访者并不会运用村规民约去解决邻里矛盾,也不会将事情扩大化和走法律程序。当然这其中并不排除那些没有发生过邻里矛盾的情况,但这确实反映了村民法治观念尚且需要提高。

4.3 人才缺乏,知识有限

农村地区教育水平有限,这是我国现实存在的情况,面临这样的现实情况,十八洞村也在积极地进行改变,在村内建起了小学,修建公路,让外地读书的学子能够更加方便。但是村内的平均文化水平仍然不高,在受访者中,小学及以下学历的人群仍然占一半以上的份额,访谈中正值周六周日也很难见到年轻人的身影,“空心化”问题解决得仍然不够彻底。

关于村内能够带头致富的人群仍然存在,例如养蜂达人龙先兰,农产品直播带货网红施林娇等等,拥有真材实料的技术人才对于乡村发展有着至关重要的作用,在受访者中绝大部分人认为他们现在需要的是更多的技术支持和销售渠道,正如“授人以鱼不如授人以渔”一样,知识的有限会严重阻碍发展。

5 十八洞村村民有效参与公共事务的优化路径

5.1 用乡愁留住家人

管理学中有情感管理学说,认为人是“情感人”同时情怀更能够留下人才,所以对于乡村而言,用“乡愁”留住村内的优秀人才是一种可行性的方法。渲染出浓厚的乡村文化不仅可以留下村内的青年才干,还会吸引更多的创业者在村内驻足。恰当地运用乡愁留人,会激发情感上的共鸣,“割不掉,舍不弃”的乡愁味道具有强大的力量吸引更多的人才回乡创业。

5.2 加强教育培训

在农村地区,提升村民的教育水平和培训程度,不仅有助于提高他们的综合素质,还能够激发其对公共事务的参与热情。建立全面的村民教育培训体系是至关重要的。通过在农村设置学校和培训中心,提供各类教育资源,包括基础教育、职业培训和农业技术等方面的知识,村民将能够更好地适应社会的发展需求。这不仅提升了他们的综合素质,还使他们更有信心和能力参与到公共事务中。

5.3 加强宣传

加强宣传应该以法律意识为主,当村民拥有足够的法律意识时,便会主动地加入到公共事务的治理当中,所以注重法治宣传,倡导法治文化。通过媒体、广场文化活动等方式,普及法律法规知识,培养村民的法治观念。法治文化的树立有助于形成全社会的法治风气,推动村民更加主动地关注和参与公共事务。

6 结束语

村民参与到村内的公共事务当中是乡村治理的有效途径,同样也是村民自治的重要体现。本研究通过对十八洞村的走访调查,发现其“互助五兴”和“1553”工作机制的有效性和优越性,以及村规民约和“三治融合”的具体实践。但是由于受到观念、知识水平等因素的限制,村民参与公共事务的意愿及效果仍然需要提高。所以,在我国治理体系和治理能力不断完善的过程中,如何让村民更加有效地参与到公共事务当中仍然是当下需要探讨的话题。

参考文献:

[1] 刘恒.政府信息公开制度[M].北京:中国社会科学出版社,2004:12.

[2] 杨开道.中国乡约制度[M].北京:商务印书馆,2015.

[3] 张广峰,张景峰.村规民约论[M].武汉:武汉大学出版社,2002.

[4] 余钊飞.“枫桥经验”演进中的村规民约成效检视及前瞻[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2018,17(2):140-145.

[5] 戴小冬,戴源.“三治结合”乡村治理体系中法治的定位、功能及建设路径[J].黑龙江工业学院学报(综合版),2023,23(10):51-56.

[6] 刘会燕.传统村落居民参与旅游发展的影响因素研究[J].安徽农业科学,2021,49(12):143-147,151.

[7] 杨守涛,蒋良竹.农村基层社会治理视域下的村规民约研究[J].行政与法,2020(9):63-71.