村民参与农村人居环境整治的影响因素研究

摘 要:该研究通过应用有序Logistic回归模型,探讨环保意识、环保社团参与度、居住环境等自变量与村民参与环境改善意愿的关系,同时加入性别和政治面貌作为控制变量,实证分析村民参与环境改善意愿的影响因素。研究表明,环保意识水平对村民参与环境改善意愿有显著正向影响;环保社团参与度的提升可能对村民参与意愿产生负面影响;居住地生活环境的质量对村民参与环境改善意愿具有正向影响;男性比女性参与意愿更强;政治面貌方面,非群众的村民更愿意参与环境改善。

关键词:农村人居环境;满意度;影响因素;乡村振兴;实证分析

中图分类号:D422.6 文献标志码:A 文章编号:2096-9902(2024)19-0026-05

Abstract: This study used an ordered Logistic regression model to explore the relationship between independent variables such as environmental awareness, participation in environmental protection associations, and living environment and villagers' willingness to participate in environmental improvement. At the same time, gender and political outlook were added as control variables to empirically analyze factors influencing villagers' willingness to participate in environmental improvement. Studies have shown that: the level of environmental awareness has a significant positive impact on villagers' willingness to participate in environmental improvement; the increase in participation in environmental protection associations may have a negative impact on villagers' willingness to participate; the quality of the living environment in the place of residence has a positive impact on villagers' willingness to participate in environmental improvement; men are more willing to participate than women; in terms of political outlook, villagers are more willing to participate in environmental improvement.

Keywords: rural living environment; satisfaction; influencing factor; rural revitalization; empirical analysis

党的十九大报告提出了关于实施乡村振兴战略的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的“二十字”方针[1]。总体来看,乡村振兴战略是健全城乡融合发展体制机制及政策体系,加快农村现代化进程并解决新时代“三农”问题的总抓手[2]。党的二十大报告则明确提出“建设宜居宜业和美乡村”的重要目标,进一步明确了生态环境建设对于农村发展的重要性。由此可见,实现农村人居环境整治提升,建设和美宜居、业兴人和的美好家园,是贯彻落实乡村振兴战略的重要任务,更是实现城乡融合发展以及农业农村现代化的必然要求[3]。自2018年全国农业农村厅局长会议明确强调“着眼生态宜居乡村建设,大力推进农村人居环境整治”以来,国家先后出台了《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025年)》等政策方案,坚持围绕“因地制宜、规划先行、立足农村、问需于民、持续推进”的总体原则,推动开展农村人居环境整治工作,着力解决村庄环境“脏乱差”问题。随着相关政策规划的不断实施,农村地区生活配套基础设施日益完备,整体生态环境以及生活质量都得到显著提升。

本文以中国综合社会调查(CGSS)2021年的调研数据为基础,利用StataMP17.0软件构建线性回归模型探究村民参与农村人居环境整治的影响因素,实证分析村民环保意识水平,环保社团参与度,居住地生活环境、性别、政治面貌与村民参与意愿的关系及其影响程度,探求优化农村人居环境整治机制、提升村民参与意愿的有效路径。

1 文献综述与研究假设

乡村振兴背景下,改善农村人居环境已经被提升为一项国家战略,我国把农村人居环境整治作为社会主义新农村建设的重要内容,积极引导各主体广泛参与,如通过 PPP 招投标模式推进污水处理设施建设、推广“积分制”鼓励村民参与治理等,并取得一定成效。学界关于改善整治农村人居环境主体方面,大多提出建立“政府-企业-社会组织-村民”多中心联动的农村人居环境整治机制优化模式[4],由政府、村级组织、村民、网格员、辖区单位等多元主体参与[5],在充分发挥政府主导作用的同时引入市场、社会组织和村民等多个主体参与其中相互协商、相互合作[6]等方式,学者们通过实地调查访谈进一步指出当地村民参与农村人居环境的重要性以及存在的一些问题[7]。也有学者从单一主体出发只研究村民这一群体,如有学者提出农村居民个人行为态度、知觉行为控制、主观规范对低碳消费行为意愿会产生直接正向影响[8]。鉴于此,本研究选择村民作为调查对象,探究影响其参与人居环境改善的因素。

村民作为农村人居环境整治的直接受益者和主要的参与者,对提升整治成效、推动环境治理文化和意识形成有着重要作用。随着农业现代化的加速,农村环境污染问题凸显,如农村水体污染、废弃物处理不当、生活垃圾排放监管不严以及农药化肥的过度使用,严重影响了农村的生态系统和居民的健康,环境治理需求增加,研究如何发动村民参与农村人居环境整治,并提升当地居民参与度具有重要意义。

1.1 村民环保意识水平与村民参与改善人居环境意愿

公民的环保意识通过对公民环保行为的支配而在预防环境污染方面发挥积极作用。村民环保意识的不断提高,才更有可能认识到改善环境的重要性,并在日常生活中将环保行为付诸实践,如垃圾分类、节约用水等。研究表明,环保教育、社区活动、媒体宣传等途径可以提升环保意识[9],增强村民环保技能,提高村民在环境改善中的主动性与创造性。在认识到农村人居环境与自身健康福祉相关联后,更有利于村民自发采取行动,如参与村庄绿化工程、废物管理系统建设与维护。基于此,本研究提出以下假设。

假设1(H1):环保意识水平越高的村民,更有可能参与农村人居环境改善工作。

1.2 环保社团参与度与村民参与改善人居环境意愿

村委会及其他环保社团组织通过有效沟通、资源配置和激励机制,能够提高村民参与人居环境改善的积极性,推广采用“户分类、村收集、乡镇转运、县市处理”垃圾治理体系。有效的信息宣传可以增进村民对其居住环境问题的认识,促使其参与到解决方案的讨论与执行中,增强村民群体行动的合力。相关组织通过向村民提供必要的物质资源和技术支持,如清洁工具、废物回收利用设施、持续提升农村卫生厕所普及率等,以及相应的激励机制如评选“环保示范户”、“责任田”奖惩制度、“美丽庭院”创建活动、环境卫生红黑榜、“五好”家庭和积分兑换等,将直接影响村民参与环保的意愿和行动的持续性。基于此,本研究提出以下假设。

假设2(H2):环保社团参与度越强的村民,更有可能参与农村人居环境改善工作。

1.3 居住生活环境与村民参与改善人居环境意愿

在一些农村地区存在着无序的垃圾堆积、畜禽养殖废水未经处理直接排放以及有的乡村主街面干净整洁,次街背巷“脏乱差”,有的庭院长期闲置、年久失修、残垣断壁,还有柴草乱堆、农具乱放、电线乱拉等现象。这些问题不仅影响村民的日常生活,还会带来安全风险。当村民日常生活受到明显影响时,其对改善环境的需求和紧迫感就会愈加强烈,在预期能够通过个人或集体努力有效改善现居环境的情况下,村民们的参与意愿会更高。当一部分村民开始参与村庄人居环境改善活动,并当环境改善逐渐显现效果时,也能够激励更多村民加入,不仅增加了行动的广度,也提升了改善效率和成果的持续性。基于此,本研究提出以下假设。

假设3(H3):居住在生活环境质量较差地区的村民,更有可能参与农村人居环境改善工作。

1.4 性别与村民参与改善人居环境意愿

在农村地区性别角色深深根植于文化传统之中,通常男性负责田间劳作、重体力活、房屋建造修补和外出打工等,女性负责家务和抚养子女,这种分工可能会影响双方参与环境改善的时间和精力。在农村地区,女性虽然在公开场合的发言权可能较低,但在家庭内部决策中却往往扮演关键角色,越来越多的农村女性通过各种途径对环保问题有了更多认知和了解,尤其是涉及家庭健康和子女未来的环保问题方面,可能更注重与生活质量直接相关的项目,如清洁饮水、废物处理等。但也可能会因家务繁重而难以腾出时间参与一些环保活动,例如修建改造自家生活废水、养殖废水排放渠道与方式等。基于此,本研究提出以下假设。

假设4(H4):不同性别村民参与改善人居环境的意愿不同。

1.5 政治面貌与村民参与改善人居环境意愿

政治面貌代表了一种政治身份,更深层次地反映了个体对社会责任和公共事务的态度及参与度。在社会动员理论中,涉及公共利益和集体行动的场合,政治面貌是影响个人行动的重要社会身份指标之一。政治组织通常有其明确的价值观和行为规范,可以通过相应的活动、培训及宣传等途径传递给成员,如共产党员具有先锋模范作用,维护公共利益、参与环保活动等也是其责任之一。基于此,本研究提出以下假设。

假设5(H5):政治面貌会影响村民参与改善人居环境意愿,不同的政治面貌将展现不同的参与倾向。

2 研究设计

2.1 数据来源

本研究数据来源于2021年度的中国综合社会调查(CGSS2021)。CGSS是我国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目,全面地收集社会、社区、家庭、个人多个层次的数据,以侧重反映中国社会的发展和变迁。该调查由中国社会科学院主持,其数据广泛应用于学术研究和政策分析,涉及人口、家庭、教育、就业和社会参与等多个方面。根据研究实际需要,把原始数据中无法回答、拒绝回答、不知道、不适用的选项在Stata软件中定义为缺失值,并剔除了所有含有缺失值的个案。由于本研究调查对象是村民,因此剔除了城市居民样本,最终保留了1 103个样本数据。

2.2 变量及测量

本研究自变量包括:环保意识水平、环保社团参与度、居住地生活环境。

环保意识水平是指个人或群体对环保问题关注度以及行为意愿的集合表现,包括对环保基础知识的认识、对环境问题的敏感度、对环境可持续发展的支持程度、在日常生活中以实际行动减少对环境负面影响的意愿。环保意识水平高的人更可能提倡节能减排、资源回收利用,并付诸实践。本研究中环保意识水平选取了“环境模块二”中的问题:“P6.总体上说,您对环境问题有多关注?完全不关心(1分)、比较不关心(2分)、说不上关心不关心(3分)、比较关心(4分)、非常关心(5分)、无法选择(98分)”,操作中剔除了98分样本。

村民环保社团参与度是衡量当地环保社团在动员其成员和当地村庄参与环保活动的效能指标,用以识别和评估其活跃程度、成员参与水平、社区影响力、环保目标实现方面的表现。本研究的环保意识水平选取了问卷中“环境模块二”问题:“P20.您是否加入了任何以保护环境为目的的社团?是(1分)、否(2分)”。

居住环境指的是人们生活、工作和休息的物理和社会环境,包括自然环境和人造环境等多个方面。良好的居住环境不仅关乎舒适度和便利性,且直接影响到居民的健康、心理状态和生活质量。本文的居住环境是指当地村民居住地的生活环境。选取了“环境模块一”中的问题:“H2.以下是各种类型的环境问题,您觉得它们在您居住地区的严重程度是怎样的?6. 生活垃圾污染(1~5分,分越高越严重)”。

本研究因变量:村民参与人居环境改善的意愿。选取“环境模块一”中问题“H14-6.如果有机会,主动与政府、环保组织、专家、垃圾处理方等相关部门交涉垃圾处理问题(1~5分,分数越高,意愿越强烈)”。

本研究加入控制变量:性别(男、女)和政治面貌。A10.目前的政治面貌是:群众、共青团员、民主党派、共产党员,群众定义为0,非群众定义为1。

3 实证分析与结果

3.1 描述性统计分析

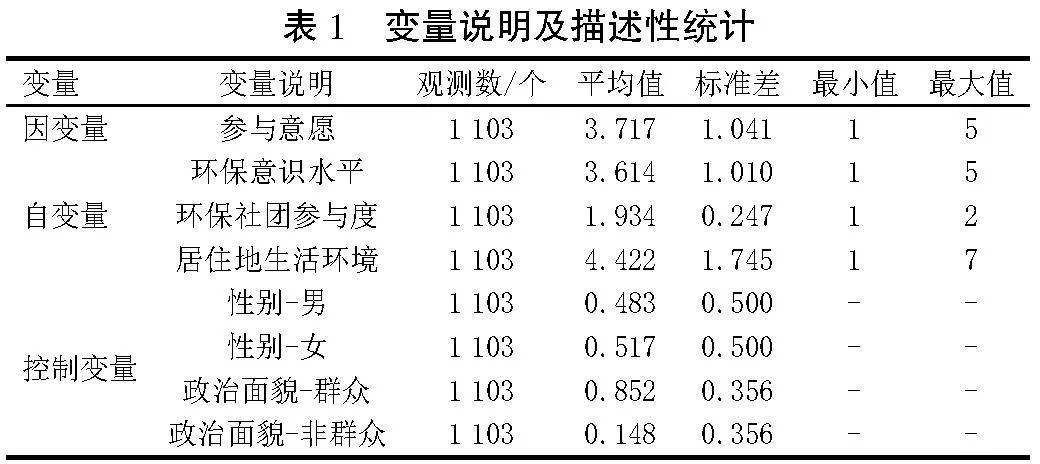

本文利用Stata17.0软件进行数据分析,研究数据共包含1 103个样本。由表1可知,村民参与人居环境改善的意愿平均得分为3.717,表明本研究调查对象的意愿程度处于中等偏上水平。较小的标准差(1.041)说明数据点较为集中,大多数村民的参与意愿程度相差不大,集中在平均值附近。环保意识水平平均值3.614表明调查对象普遍对环保持正面态度,环保意识在该样本群体中相对普及,但环保社团参与度的评分有1.934,表明大部分人没有参加该组织。居住地环境方面,得分较高意味着大部分村民对其居住环境较为满意。在本次样本中,男性占48.32%,女性占51.68%,性别分布基本均衡,提供了良好的性别比。有86.04%的受访者为群众,非群众人数较少。

3.2 回归分析

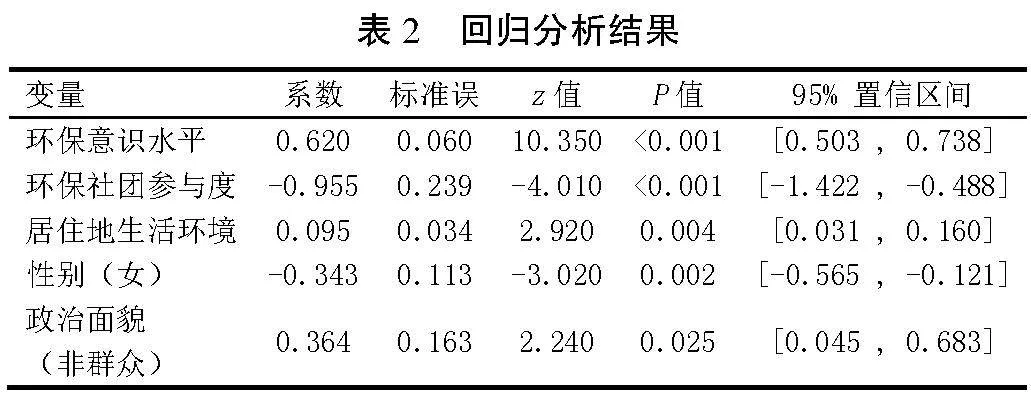

本文采用有序逻辑回归模型,基于1 103个样本观察值,似然比检验的LR chi2(5)=174.07,P<0.001,说明研究选择的变量集在数据统计上对村民参与人居环境改善意愿有显著影响。由表2可知,环保意识水平对村民参与环境改善活动具有显著的正面影响,系数为0.620,表示每提高一个单位的环保意识水平,村民参与环境改善活动的意愿的增加约62.04%,假设1得到验证。

意外的是,可以证明假设2的社团参与度与村民参与意愿有关联,但却是负面影响,环保社团参与度的提高反而减少了村民参与环境改善活动的倾向,可能与样本中参与环保组织人数过少有关,或环保组织可能限制或抑制村民个体行动的自发性,高环保社团参与度意味着较为严格的组织控制和层级,村民可能觉得自己的声音难以直接传达给相关部门,或者村民们认为环保组织已经足够代表他们的利益,从而减少了直接参与的动机。

假设3中,居住环境系数为0.095,P<0.05,表明居住地环境的改善对增加村民参与意愿具有正向影响,不仅提升了村民的生活质量,且增强了他们对自己村庄的归属感,促使村民更积极地寻求与当地政府或其他组织沟通来保护和改善他们的生活环境。

在本次控制变量中,假设4得到印证,性别差异影响参与意愿,且女性参与意愿低于男性,可能与社会文化因素有关,女性在公共参与和表达政治意见方面面临更多障碍。

假设5中,政治面貌非群众系数为0.364,P<0.05,表明与群众相比,拥有政治面貌的个体更愿意积极参与环保活动。政治面貌通常与社会参与、社会资本相关,政治组织通常有其明确的价值观和行为规范,可以通过组织的活动、培训及宣传等途径传递给成员,使这些个体更有能力和动机参与环境改善。

3.3 稳健性检验

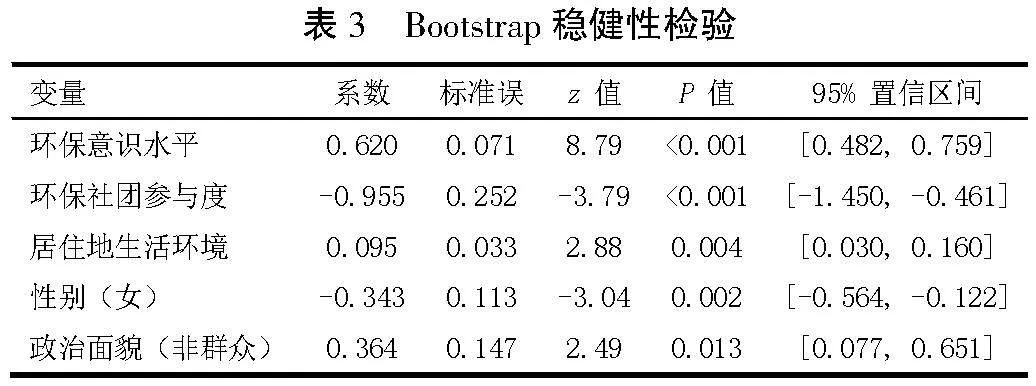

本研究使用有序Logistic回归模型来探究环保意识水平、环保社团参与度、居住地生活环境、性别、政治面貌对村民参与人居环境改善意愿的影响,基于因变量的有序性质,旨在捕捉变量间的潜在等级关系。为了确保研究结果的稳健性和可靠性,本研究采用了Bootstrap方法对有序逻辑回归进行1 000次重复,以检验不同因素对村民参与人居环境改善活动意愿影响的稳健性。Bootstrap是一种强大的统计技术,通过从原始数据中随机抽取大量样本(本例中为1 000次重复),来估计各种统计量的分布。具体步骤包括随机抽取原始数据,进行有序逻辑回归分析,并记录每次抽样的模型参数。其中环保社团参与度的影响在统计上显著(系数为0.955,P<0.001),其负向影响也通过Bootstrap方法得到了确认,说明较高的环保社团参与度有可能降低村民直接参与人居改善活动的动机。由表3可知,本研究的数据通过Bootstrap稳健性检验,具有一致性和可靠性。

4 结论与启示

本研究通过应用有序Logistic回归模型,探讨了环保意识、环保社团参与度、居住环境等自变量与村民参与环境改善意愿的关系,同时加入了性别和政治面貌作为控制变量,实证分析村民参与环境改善意愿的影响因素。研究结论和政策建议如下。

环保意识水平对村民参与环境改善意愿有显著正向影响。村民对环境保护的认知和价值观提高时,他们更愿意采取行动改善和保护当地环境。在当下乡村振兴与可持续发展的背景下,应深化学术机构、乡村以及企业之间的合作,共同开展环保项目和研究,将先进的环保技术和持续的教育资源带进村庄。通过本地广播电台、电视和社交媒体平台宣传环保信息和成功案例,覆盖乡村更广泛的群体,通过定期发布环保小贴士、评选“环保示范户”、“责任田”奖惩制度、“美丽庭院”创建活动、“环境卫生红黑榜”和“五好”家庭等活动,鼓励更多村民加入绿色行动。利用传统节日或文化活动的机会,融入环保教育内容,如组织环保手工艺品制作、环保灯谜竞猜等活动,使环保教育在娱乐中自然传播。通过开发和推广以生态和可持续理念为核心的旅游活动,设置生态旅游路线,引导游客参观当地的自然保护区、参与清洁活动,不仅可以增加村庄的收入,还可以加深游客和村民对环保重要性的理解。建立反馈机制,让村民能看到环保行为的具体成效,如通过定期公布村庄环境指标(如空气质量、水质、垃圾回收率等),增强村民的成就感和责任感,持续激励参与人居环境改善活动。

环保社团参与度的提升对村民参与意愿产生了负面影响。这可能是因为组织的动员方式未能有效激发村民的参与热情,或者动员策略未能正确对接村民的需求和期待。当然,加入环保社团的行为(即活跃度)和村民真正的参与意愿之间可能存在差异。村民可能因为多种原因没有加入社团,例如时间限制、感知到的社团效能不足,或是对社团活动的兴趣不够、活动设计不当、成员外部的沟通不足和活动与村民需求不符等。应顺应当地村民的期望和需求,设计更具包容性和吸引力的活动,改进与村民的沟通策略,增加与非成员的互动。

居住地生活环境的质量对乡村环境持续改善产生了正向影响。应采取改进供水、排水系统、减少污染源、提供更多绿色空间等措施,提高村庄居住环境的品质,提高居民满意度以及参与环保活动的意愿。高质量的居住环境也可能成为提高村庄凝聚力的催化剂,促使村民展现出更高的合作参与度,使集体受益。

作为控制变量的性别和政治面貌也显示出对参与意愿有一定的影响。女性比男性参与意愿较低,群众比非群众参与意愿较低。性别差异与政治面貌差异都对村民参与环保意愿产生了影响。从性别角度看,女性参与环保活动意愿相对较低与社会角色定位、教育机会不平等以及工作与家庭责任的双重压力有关,尤其是在传统较为保守的农村地区,应提升女性的教育层次、提供平等的社会参与机会和鼓励女性发挥领导作用。政治面貌方面,非党员可能感觉缺乏动机去参与或可能认为他们的参与不会带来实际影响。相较之下,党员由于其政治认同和责任感可能更主动参与公共事务和环保活动。为了改善乡村人居环境,政策制定者需考虑性别和政治面貌等社会文化因素,制定包容性强和针对性明确的策略和措施,有效地激发和利用所有群体的潜力,共同为环保目标作出贡献。

参考文献:

[1] 杨洪林.乡村振兴视野下城乡移民社会融入的文化机制[J].华南师范大学学报(社会科学版),2019(1):21-23,189.

[2] 唐任伍.新时代乡村振兴战略的实施路径及策略[J].人民论坛·学术前沿,2018(3):26-33.

[3] 卫龙宝,严力蛟,李建新,等.中国要美,农村必须美:美丽乡村的中国之路[M].北京:中国农业出版社,2019:1-21.

[4] 黄梦蝶.多中心治理视域下农村人居环境整治机制优化研究[D].南昌:南昌大学,2023.

[5] 赵久彦.农村人居环境多主体参与治理方式研究[D].北京:中央民族大学,2024.

[6] 高星.农村人居环境的协同治理研究[D].南京:南京林业大学,2024.

[7] 郭钰.农村人居环境整治中的农民参与困境与对策研究[D].南昌:南昌大学,2023.

[8] 王奕.“双碳”背景下陕西省农村居民低碳消费行为影响因素的研究——基于TAM-TPB模型的调查分析[J].江西农业学报,2024,36(1):234-240.

[9] 郭志全.生态文明建设中公民生态意识培育多元路径探究[J].环境保护,2018,46(10):49-51.