从《戊申年善护遂恩兄弟分书》看唐代财产均分原则

【摘要】“分书”类文献是古代契约文书的一种,其内容多是对家庭财产的再分配。唐代社会注重家庭财产分配过程中的公平公正,其律法也确立了财产均分的原则,因此在同时期的分书类文献中,公正与均平是其体现的重点。《戊申年善护遂恩兄弟分书》是现存价值较高的唐代分书类文献,其内容翔实,条理清晰,在具体的分配过程中也较好地贯彻了财产均分的原则,具有代表性。通过对此分书内容的解读,不仅可以系统地考察古代民间协议的写作特点,也能够深入挖掘其贯彻财产均分原则的方法。

【关键词】敦煌书契;分书;财产均分原则

【中图分类号】K242 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)37-0051-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.37.015

一、分书的格式内容与唐代法律背景

(一)分书的介绍与具体格式内容

在敦煌文献宝库中,藏有众多与民众生活密切相关的契约文书,其立契年代上至唐天宝年间,下到宋初,距今已有一千余年。这些书契包括唐宋时期民众所从事买卖、借贷、雇佣、租借质典等经济活动的凭证文件,以及具有家庭与社会双重意义的分书、放书、遗书等民间文书。它们在法律层面上均起到一定的规约作用。其中,分书是古代子孙分家析产的凭据,相当于现今的家庭财产分割协议,蕴含着法理与血脉之间的联系。因此,分书的起草与拟定往往更加谨慎细致,力求公正无缺,从而获得家庭与社会的双重认可。

沙知《敦煌契约文书辑校》收录了大量敦煌契约文书,是学界研究敦煌书契时所依据的重要文献资料,本文即据此考察与分书有关的内容。在《敦煌契约文书辑校》中,共收录分书类文献12种,其立契年代多为唐代中晚期,其中包含有编号为S.4374、S.6537v、S.5647的三份《分书样文》,大致展示了分书写作的格式与内容。《分书样文》是当时通行的分书写作模版,按照《样文》,可以总结出分书的写作规范:在格式上,分书中所涉及的对象主要有参与分配者和见证人,其见证人也被称为“亲见”。分书中的“亲见”不需要在正文中点明,而以签名的形式出现在文末,起到见证与监督的作用。此外,一份规范的分书还需附有准确的日期与各方签名。在具体内容上,分书首先需用典雅的书面用语引出参与分配的对象和分家缘由;其后标明所执行的分配原则,必要时附上违约后的惩罚措施;最后列举所要分配的主要产业,详细介绍分配过程。现存的分书类文献基本沿用此格式内容,而在个别条例上有所增减。

(二)唐代“财产均分”的法律背景

分书作为家庭财产分配的重要协议,其内容也需要具备法律层面的保障,应结合时代法律背景进行解读。在《敦煌契约文书辑校》所收录的12份分书中,多为唐代文献,因此,了解唐代关于财产分配的法律背景是研究分书类文献必不可少的部分。在唐代,律法并不鼓励子孙别籍异财,另立门户。如《唐律a287cc0836c52efaefe6308bca7d70b9c6292bbc6546b1ccc674c6d38712535f·户婚》中规定:“诸居父母丧,生子及兄弟别籍、异财者,徒一年。”可知,子孙在居丧期间分配家产的行为是不合法的。但是,针对必须进行分门立户的家庭,《唐律》也为其“网开一面”,提供了一些补充条件。如《唐律疏议·户婚》中提到,满足“父母终亡”“服纪已阕”且“兄弟欲别”这三个条件的家庭,可以进行家庭财产分配。而面对符合分配条件的家庭,《唐律疏议》则做出了更严格的规定,指出在分配过程中,应做到“诸应分田宅及财物者,兄弟均分”,若所分财物“不均平”,那么过失一方将受到杖责。可见在唐代,财产均分是家庭财产分割的核心原则,并得到了法律层面上的认可。因此,贯彻财产均分原则是分书生效的必要条件。考察分书的具体内容,判断其以何种方式体现公正、均平的财产分配原则当是本文所研究的重点。

二、《戊申年善护遂恩兄弟分书》主要内容解读

《敦煌契约文书辑校》中所收录,编号为S.11332+P.2685的《戊申年善护遂恩兄弟分书》,内容完整,格式规范,条理清晰,是重要的分书类文献。因此,本文选择该文书作为重点研究对象。通过对该文书的解读,能够更直观地了解分书的格式规范与内容,并体悟其中公平公正的思想理念与中国古代智慧。

文献题名为《戊申年善护遂恩兄弟分书》,经《敦煌契约文书辑校》考证,此“戊申年”当为公元828年。从题名来看,这份分书涉及的分配对象为兄弟二人,兄名善护,弟名遂恩。善护、遂恩二人生活在唐代沙洲地区,他们在获得资产分配条件后,邀请诸亲见证,进行了一次财产划分。该文书详细记录了善护、遂恩所分得的财物情况,以及二人的书面约定,具有法律效力。据分书首行记录,兄弟二人需要分割的家庭财产包括土地房舍、家居用品、畜乘鞍马三类。而在分书中,它们得到了详细的统计与归类,确保能够精准分配,无所遗漏。结合分书内容,可以做进一步考察。

(一)房舍、园林、田亩的分配

在古代中国,房舍、园林、田亩等不动产是家庭财产的主体,具有重要价值。对这些产业的分配最能体现出公平公正、财产均分的原则。《戊申年善护遂恩兄弟分书》将需要分割的房产、土地一一记录,按照价值、特性将其分为小类,每划分一类,兄弟二人便“各取其半”,最终累加为所分得的产业份数。这种分配模式达到了价值上的均等,同时也避免了日后兄弟二人因产业价值不等而产生争执的情况发生。通过对分书的解读,可以详细探究其中的分配过程。

1.房舍的分配

在房舍分配上,所涉及的产业包括城外房舍与城内房舍,善护、遂恩兄弟二人各自分得一半。其具体分配过程摘录如下:

(1)城外捨(舍),兄西分叁口,(弟)东分叁口。院落西头小牛舞(庑)捨(舍)合(和) 捨(舍)外空地,各取壹分(份)。(《敦煌契约文书辑校》432页,下称《辑校》)

按:“东分三口”前脱去“弟”字。“捨”应作“舍”,“合”应作“和”,“舞”应作“庑”,“分”应作“份”,当为俗写之误,下同。《说文解字》:“庑,堂下侧屋也。”“小牛庑舍”即畜养牛羊的侧屋。

(2)城内捨(舍),大郎分,堂壹口,内有库捨(舍)壹口,东边房壹口。遂恩分,西房壹口,并小房子厨捨(舍)壹口。(《辑校》433页)

可以发现,在具体分配过程中,符合“各取其半”条件的房舍即按此分割,其余则主要依照房产价值进行分配。分书中,城外房舍种类较为单一,计有六间房舍,另有一小牛庑舍与部分空地,兄弟二人按照方向进行均分。其中,善护分得西边三间房舍,遂恩分得东边三间,小牛庑舍与舍外空地二人则“各取壹分”,可谓不偏不倚。城内房舍种类繁多,包含堂屋、库舍、厨舍等,仅东、西两向房屋能够贯彻对半分配的条件,那么剩余的产业理应依照房产价值拆分。最终,善护分得城内含有库房的堂屋一间与东边房一间;遂恩分得城内房舍一间与厨舍一间、西边房一间,其价值大致相等。

2.园林的分配

在园林分配上,由于园林所涉及的面积较小,种类不多,因此其分配思路比较清晰,总体沿用兄弟二人各取其半的方式。其具体分配过程摘录如下:

(3)南薗(园),于柰子树已(以)西大郎,已(以)东弟。北薗(园),渠子已(以)西大郎,已(以)东弟。树各取半。(《辑校》432页)

按:“薗”与“园”同。“柰”,《说文解字》释义为“果名”,是苹果的一种。“已”当作“以”。

可以看出,在分书中,园林按方向分割为南园、北园两部分,兄弟二人各取其半。其中,南园以柰子树为界,柰子树以西归善护,以东归遂恩;北园以水渠为界,善护获得水渠以西的园林,遂恩分得水渠以东的部分。此外,分书中还做了“树各取半”的规定,将园林中的树木也对半拆分,善护、遂恩各取一份,做到了公正无偏颇。

3.田亩的分配

田亩分配是家产分配中的核心部分。在分书中,未提到善护、遂恩兄弟家中田产的总面积,而是依照田亩特性将其分类,而后在每一小类下按照标注兄弟二人所分得的份额。通过对相关内容的梳理,分书中参与分配的田亩可归纳为水地、多农地与零碎耕地三类。其具体分配过程摘录如下:

(4)地水(水地),大郎分:渠北地叁畦共壹拾壹亩半;向西地肆畦共拾肆亩。弟分:捨(舍)东叁畦,捨(舍)西壹畦,渠北壹畦,共拾壹亩;渠子西共叁畦拾陆亩。(《辑校》432页)

按:“地水”疑是倒文,应为“水地”,指有田埂、能够种植水稻的田地。

在水地分配中,依水渠为参照,对渠北水地与渠西水地进行了划分。在渠北水地的具体分配中,善护分得三畦,计11亩半;遂恩分得一畦,另与舍东、舍西四畦合计11亩。在渠西水地的具体分配中,善护分得14亩,遂恩则分得16亩。最终统计得出,善护分得水地25.5亩,遂恩分得水地27亩。

(5)多农地,大郎分:向南仰大地壹畦五亩;又向南地壹畦六亩。弟分:又(向南仰)地两畦,共五亩;又向北仰地六亩。(《辑校》432页)

按:多农地,指便于耕种,更加高产的田地。仰,与“向”同。

多农地是更加高产的田地,是土地分配中的重点。对多农地的划分也主要按照方向,其分配过程实现了均平。其中,善护分得南向多农地两畦,共计11亩;遂恩则分得南向、北向多农地两畦,亦计11亩。

(6)大郎分:西边捌亩地,捨(舍)坑子壹;捨(舍)边地两畦共壹亩,渠北南头寻渠地壹畦肆亩,计五亩;北仰大地并畔地壹畦贰亩。弟分:寻渠玖亩地;长地五亩;寻渠南头长地子壹亩。(《辑校》432页)

(7)北头长地子两畦各壹亩,西边地子,弟,东边,兄。(《辑校》432页)

按:坑子,即水坑;寻渠地,指环绕水塘的土地;畔地,指有田埂的土地。

而余下的田亩,由于地理位置较为分散,且种类繁多,包含寻渠地、舍边地,长地等,不易作整体切割,因此二人所分得的类型不尽相同,计入零碎耕地一类。经统计,善护分得西边土地8亩,寻渠地5亩,畔地2亩,长地1亩,共计16亩,另分得水坑一个;遂恩则分得寻渠地9亩,长地7亩,共计16亩。

如下表所示,在分书中,善护最终分得的土地面积为52.5亩,遂恩为54亩。在具体田亩分配上,兄弟二人所获得的多农地、零碎耕地的面积均等,而在水地分配上有所偏差。在水地分配上,善护比遂恩少分得1.5亩水地。但在下文的零碎耕地分配中,善护则多分得房舍边的水坑一个。水坑具有储水的功能,在农业生产活动中也发挥着很大的作用,由此看来,其价值能够与善护少分得的1.5亩水地相抵扣。因此,在田亩分配中,兄弟二人虽然所分土地面积不等,但价值没有太大的差别,分配过程中也贯彻了公平的原则。

(二)生活用品的分配

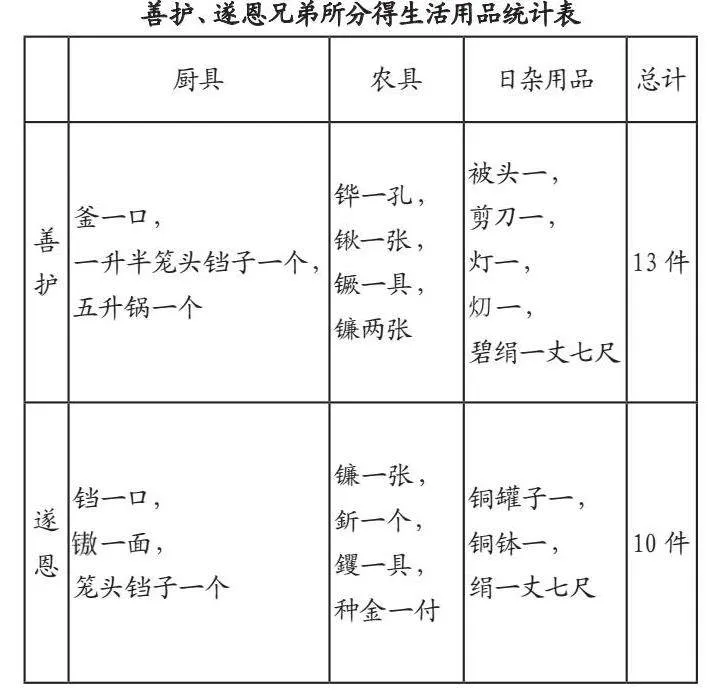

生活用品是家庭日常生活中必不可少的一部分,在分书中,它也被纳入了分配范围。在《戊申年善护遂恩兄弟分书》中,兄弟二人对参与分配的每件物品进行了性状上的描述与数量上的统计,力求在确立其价值的基础上详细划分,免生事端。通过对相关内容的解读,分书中所涉及的生活用品可以划分为厨具、农具、日杂用品三类。从以下表格中,能够总结兄弟二人所分得的三类生活用品的具体情况:

按:在厨具类中,釜,为古代常用的一种三足炊具;铛,《集韵》释义为“釜属”,是一种三足温具,与锅相似,用以加热食品,“笼头铛子”指雕刻有花纹的铛子;“ ”与“鏊”同,《集韵》同样将其归类为“釜属”,《玄应音义》注文曰:“可以作饼者也。”当是一种用来烙制面饼的平底炊具。

在农具类中,“铧”指犁铧,是一种古代耕地的农具;“镢”是一种挖土与除草的农具;“釿”与“斤”同,指斧头;钁,《说文解字》释义为“大鉏也”,是一种大锄头;“种金”在文中与“铧”并列,或为一种与播种有关的古代农具。

在日杂用品中,“被头”即“被子”。“ ”,据《敦煌契约文书辑校》所载,有写作“灯”字的异文情况。本文沿用此解释,将其视作灯的一种,归入日杂用品类。

在生活用品的分配中,善护共分得13件物品,遂恩分得10件物品。可以看出,这些生活用品以厨具、农具为主,杂以被子、剪刀、丝绢等日杂用品。由于生活用品中,成双成对者较少,所以在分配中,大多遵守等价折换的方案,兄弟二人各分得不同的生活器具,但其数量、类别与价值始终近乎均等。

(三)畜乘鞍马的分配

畜乘鞍马是古代家庭中重要的出行工具,其价值贵重,在家庭财产分配中同样占有一席之地。但在普通家庭中,一般不会出现车乘众多的情况。如何在有限的资源中实现平均分配的原则,是考验各方的一个难题。在《戊申年善护遂恩兄弟分书》中,家庭财产中的畜乘鞍马仅包括车一辆,牛一头,马具若干。但是兄弟二人仍对此进行了合理分配,双方并无怨言。分书中,关于畜乘鞍马的具体分配内容摘录如下:

(8)大郎分故车盘,新车盘遂恩,贾(价)数壹仰取新盘者出。车脚二,各取壹。大郎全毂,遂恩破毂。(《辑校》432页)

按:车盘,指用来操纵方向的轮盘装置。车脚,即车轮。毂,戴侗《六书故》言:“轮之正中为毂”,可知“毂”应是车轮正中心的圆形木盘;戴侗又进一步描述了“毂”的性状功能:“轴所贯也,辐凑其外。”可知“毂”的中心有孔洞,用来插入车轴,四周则与车轮的辐条相连接,牵动车轮运行。“贾”,应作“价”。

(9)大郎分:鞍两具,镫一具,马钩壹,黑自(牸)牛壹半。遂恩:安(鞍)壹具,黑自(牸)牛壹半,对(兑)草马与大郎。(《辑校》433页)

按:“自”应作“牸”。《玉篇》:“牸,母牛也。”“黑牸牛”,即黑色的母牛;安,应作“鞍”。对,当为“兑”,表示折换之义。草马,《新方言》中解释为母马。

通过对以上材料的整理,可以发现,分书中所涉及的分配对象包括牲畜、马具与车乘,其分配模式各有不同。其一是对车乘的分配,由于家庭财产中只有车一辆,无法整体分配,于是兄弟二人对车辆进行了拆分,将车辆上的各种部件纳入分配范畴。其中,善护分得旧车盘一个,车毂完好的车轮一个;遂恩分得新车盘一个,车毂破损的车轮一个,二者大抵相当。其二是对牲畜与马具的分配,其中善护分得黑牸牛一半,马鞍两具,马镫一个,马钩一个;遂恩分得马鞍一具,黑牸牛一半。总体上,善护分得物品更多,但联系下文来看,畜乘中价值更高的耕牛、新车盘均被分配给了遂恩,可见其兼顾了二人的意愿,体现了分配过程中的折中原则。

三、财产均分原则的体现

(一)“公正”与“均平”思想贯穿始终

在《戊申年善护遂恩兄弟分书》中,首先强调的就是“公正”与“均平”的思想。书契开头即点明,一切财物均由兄弟二人平均分配,不能出现各怀私心、侵占家庭财产的情况。这就确立了在财产分配中所贯彻的主要原则。在分书中,为了确保这一原则得到履行,兄弟二人则做出了双重保障。其一是二人“面对诸亲,立此文书”,邀请同族亲友作为见证者。在分书后,附有“程进进”“张贤贤”“索神神”三位亲见的签名,这样就能够使家族获知分配结果,最大程度上确保书契的真实性。其二是依照当时律令,规定了违约后的惩罚措施。分书首段写明,今后兄弟二人不得对此分书产生怀疑,恣意争论。如果有人制造是非,就将其重杖五十。如果再次违反契约,那么“山河为誓”,违约方将被视作愧对天地神灵之人,其带来的后果无疑是十分严重的。这就为书契附加了法律层面上的有效性。这些程序与惩戒措施都显示出“公正”“均平”思想的核心地位。

同时,在具体的分配过程中,财产均分的原则也得到落实。通过前文对分书内容的解读,可以发现,在土地房舍、家居用品、畜乘鞍马三类产业的分配中,其最主要的分配模式为“各取其半”。如房舍、园林、田亩等多依照方向划分,兄弟二人各占半数,如果一时难以分割,就依照价值抵扣;家居用品成双者少,就主要按价值拆分,其中善护分得各类器具13件,遂恩分得10件,大致相等;在车乘的分配上,虽然家中仅有车一辆,但兄弟二人仍采取了“各取其半”的方法,将车辆进行拆分,并取走等价部件。这些例子展现了分书中以“公正”为前提,并不断贯彻“均平”思想的分配过程。

(二)用巧妙的折中方法达到“均平”

在财产均分原则的背景下,对于一些计数复杂、难以拆分的产业,分书中也采用了巧妙的折中方法,力求达到一定的均衡效果。这些巧妙的分配方法是分配者结合社会背景与法律规定,多方考虑、细致规划所达成的成果,体现了中国古代人民的智慧与远见。下举三例证明:

1.关于铠甲的分配

在分书划分家庭财产类别之前,兄弟二人首先对一件铠甲的归属权进行了讨论。分书中提到家中有铠甲一件,共十三层,是一件十分华贵的衣物。但是其在分配过程中难以拆分。于是分书决定“兄弟义让”,二人互相推让,最终分给兄长善护,而“不入分数”,即不计入需要分配的总产业份数之中。“义让”展示了兄弟二人的友爱,为契约赋予了人文色彩。同时,也体现出二人尽力追求折中所作出的努力。

2.关于难以测量的土地的分配

在城外房舍的分配中,分书提到城外院落与“硙舍”(即磨坊)、庑舍所占土地面积不同,难以测量,不能满足均分的条件。于是兄弟二人达成一致,决定暂时搁置,等待移墙后再次进行均分。于院墙界限确立后再进行分配,能够避免因土地边界模糊而产生的矛盾,是科学合理的办法。此方案体现了兄弟二人严谨的态度。他们在分配中,不计较一时的得与失,而是站在中立的角度,以长远的眼光来考虑问题。

3.关于价值不等的物品的分配

在畜乘鞍马的分配中,由于物品多为单件,难以均分,因此经常有二人所分物品价值不等的情况发生。分书考虑到了这种情况,采用折换物品与弥补差价的方法实现均平。这充分体现了折中的原则。

在牲畜的分配中,分书提到善护、遂恩各分得“黑牸牛一半”。按照财产均分的原则,的确当各取其半,但实际上却无法操作。于是分书进一步规定,母牛分给遂恩,遂恩则另拿出一匹母马,交换善护所分得的一半。“黑牸牛”与“草马”价格大致相等,此方案更容易被兄弟二人接受。在车乘的分配中,虽然已经将车辆进行了拆分,但车盘仍有新、旧之分,价格不等。于是分书规定,善护分得旧车盘,遂恩分得新车盘,但是取得新车盘的遂恩需补偿善护新旧车盘的差价,二人同样认可了这个方案。

四、结语

通过对该文书的进一步整理,可以发现,分书的整体内容不仅彰显了家族血脉的联系,也体现出公平公正的原则。其中,财产均分的思想贯穿着整个分配过程;同时,在面对难以分割或容易造成争议的资产时,双方也采取了巧妙折中的办法。在分书中也蕴涵了中国古代人民崇尚公正,踏实守信的思想,值得深思。

参考文献:

[1]沙知.敦煌契约文书辑校[M].南京:江苏古籍出版社,1988.

[2]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2013.

[3]岳纯之点校.唐律疏议[M].上海:上海古籍出版社,2013.

[4]顾野王撰,吕浩校点.大广益会玉篇[M].北京:中华书局,2019.

[5]郑显文.唐代家庭财产继承制度初探[J].中国文化研究,2002,(03):126-135.

[6]焦垣生,张维.中国传统家文化下的财产继承[J].西安交通大学学报(社会科学版),2008,28(06):65-69+98.

[7]陈晓强.敦煌契约文书辑校勘正[J].甘肃联合大学学报(社会科学版),2013,29(05):75-81.