《三晋石刻大全·太原市卷》异体字研究综述

【摘要】《三晋石刻大全》收录碑刻超一万六千余通,是山西碑刻的集大成之作,其价值远超以往碑刻专著,大量学者以《大全》为材料来源,对山西地区历史、民俗、宗教和语言文字使用等方面进行了研究,就以太原地区来说,对此地区碑刻的语言文字研究尚显不足。本文对前人的学术成果进行梳理,同时选取碑刻异体字进行构件分析,系统整理碑刻异体字资料,以期提高对太原地区碑刻语言文字的重视,补遗文字材料,进一步挖掘碑刻的文字学价值。

【关键词】《三晋石刻大全》;研究现状;太原碑刻;异体字

【中图分类号】K877 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)37-0128-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.37.034

基金项目:太原师范学院2023年度研究生教育创新项目“山西太原碑刻异体字研究”(项目编号:SYYJSYC-2301)。

山西作为晋文化发源地,在中华文化史中占据着重要地位。晋碑搜访自明成化年间展开,已有众多碑刻著录出现,如清代胡聘之的《山右石刻丛编》、杨笃的《山右金石记》,后继著作一方面搜录县或市域碑刻资料,如《河东出土墓志录》《高平金石志》《侯马碑记》《长治金石萃编》《寿阳碑碣》等,一方面辑录专题石刻资料,如《河东水利石刻》《山西地震碑文集》《河东盐池碑汇》等;而《三晋石刻大全》所收碑刻最全面、最彻底,可谓是集大成之作。近年来,学界多是以《大全》作为材料来源,这类研究多是对碑刻所蕴含的文化内涵进行解读,梳理地方历史文化发展原貌,挖掘地方民俗文化。碑刻文字蕴含着丰富的信息,涉及社会生活各方面,到目前为止,以太原市碑刻异体字作专题研究的并不多,大多是对碑刻进行的零散研究。

一、对《三晋石刻大全》的研究现状

《三晋石刻大全》收录碑刻全面,反映着古代民众的社会活动及经验智慧,将其以史料的形式融入研究过程中,极大增强了文章的说服力。大多数学者以《大全》作为主要研究对象,直接借助碑刻资料展开专题式研究,由于碑文涉及社会范围广,故研究成果多与民俗学、历史学、宗教学等相关,鲜少涉及语言文字方面,下面选其代表简述而评。

(一)整理山西各县或市域碑刻

碑刻整理一直作为碑刻研究的重点,近年来有多篇硕士论文专注于整理与研究县或市域碑刻。王娜的《山西灵丘石刻整理与研究》,实地考察灵丘石刻,及时辑补了灵丘石刻,能较为全面展现山西灵丘石刻发展。袁凯歌的《山西怀仁石刻整理与研究》,对山西怀仁地区石刻进行整理与专题研究,梳理该地区宗教及地方宗族历史,同时对碑刻文字进行辩证与补遗,对石刻资料提供一定补充。孙贺的《晋东南地区抗战碑刻研究》,立足于碑刻文献《三晋石刻大全》,对晋东南地区抗战碑刻纪念对象、树碑空间和时间以及纪念内涵进行了阐述,为中国抗战历史提供了更为真实可靠的文本材料,也侧面展示了抗战带给民众的影响及在民众中形成的记忆。

(二)研究山西地方历史民俗文化

对碑文内容进行的研究,多涉及历史学、民俗学及宗教学等领域,侧面记录着地方所发生的历史事件、多样的民俗活动及民众的宗教信仰,有助于对从更广阔的历史视野去挖掘更有价值的历史事实,提高碑刻的学术价值。

从历史学层面来看,高元宦的《山西泽州县宋金碑刻初探》,以《三晋石刻大全·晋城市泽州县卷》为研究材料,对泽州县现存的53通宋金碑刻进行了研究,总结出泽州县宋金石刻的特点记形制样式,石刻内容涉及广泛,有助于了解泽州宋金石刻的地域特色及社会价值,为研究泽州历史发展提供了重要文字资料。王嘉萌的《河东盐池神庙碑刻研究》,结合明清两代重修盐池神庙的历史,对神庙碑刻所载人、物、事进行内容研究,补充其盐池神庙发展的历史。白豆的《清代山西灾害的民间记忆与社会反应》,借助碑文内容,分析出普通民众特殊的灾害记忆及灾害应对方法,从更深层次剖析清代山西灾害史。

从民俗学层面来看,刘振刚的《清代山西农村庙宇营建的劳力及材料图景——以碑刻为中心》,以清代山西庙宇修建碑刻为主,对清代山西农村庙宇修建的劳力及材料进行了内容研究,为研究清代山西地区农村民俗活动提供资料。宋彩虹的《明清山西关庙现象——以碑刻资料为中心》,以《三晋石刻大全》为基本研究资料,考察了明清山西地区关帝庙时空分布特征及原因,深刻剖析了关庙所形成的关羽信仰文化圈,有助于理清关羽信仰与区域社会存在复杂关系。

从宗教层面来看,王垒的《唐代并州佛教研究》,借助碑刻资料,分析得出唐代并州佛寺及石刻时空分布特点与高僧分布特点基本一致,揭示出唐代并州佛教的地位和影响,丰富了中国佛教发展史。宁俊伟、何佳鸿的《观音信仰中的修庙与輿地问题研究——以山西民间信仰石刻资料为中心》,立足于山西民间信仰碑刻,对观音信仰中的修庙问题及輿地问题进行了研究,可以看出普通民众大都出于实用需求,希冀于神灵救助,以丰富神灵职能,这在山西众多民间信仰中都有体现。

(三)研究碑刻语言文字

对太原碑刻的文字学研究开始较晚,张建华的《〈三晋石刻大全·洪洞卷〉纠谬》,对《三晋石刻大全·洪洞卷》所收录的一千余通石刻铭文中进行梳理,并对石刻中出现的文字错误进行列举,指出在利用石刻资料时应仔细甄别,最好观摩原碑及拓本。这一文章较早对《三晋石刻大全》中所出现的文字错误进行举正。

后随着对碑刻文字的重视度提高,陆续出现对碑刻考释及俗字进行的研究。杨莹霞、何山的《山西隋唐石刻文字误释举正》,对山西隋唐石刻文字进行研究,选取较为突出的缺误字进行补充及更正。廖新冬、何山的《山西出土唐代石刻俗字考释十则》,则是以山西唐代石刻为研究材料,对十个具有代表性的讹俗字、残泐字进行考辨,为此类文字的考释补充了文字材料。刘颖的《浅析天龙山万历八年贺邦泰题记》一文就《天龙石洞记》双面碑文进行校正,补充了贺邦泰历史记载缺失。

碑刻是地方社会变迁、民俗文化、历史事件、寺庙修建、教育发展等重要的见证,是研究地方历史不可或缺的文字材料,一经撰刻,能够长久地保存下去。

树立碑刻,来记载一地在物质文明和精神文明等方面的历史事件,或是对寺庙寺观的修建记载,或是对历史上重大的自然灾害进行记载,抑或是对当地的名人美德的记载。因此,碑刻已经不仅仅是一通碑刻,它填补着学术史中历史的空白,记录着前人不辞辛苦修建古建筑,承载着来自前人的殷切希望,纠正着书面历史记载的谬误。

学者主要从碑刻记载的内容进行研究,结合宏大的中华历史,探究山西本地区在历史沿革、民俗活动及宗教信仰等方面具有的显著特征。且山西碑刻数量巨大,碑刻著录过程不免产生文字错误,后继学者选取具有代表性的文字进行更正,这足以引起我们对碑刻语言文字研究的重视,在形成可靠的文字材料基础上,结合其他学科进行研究,无疑会提高文本准确性。

二、对太原碑刻的研究现状

(一)整理太原地区碑刻

宋代金石学兴盛以来,有不少史学家开始访求碑刻。山西自明代创始《山西通志》时,就收录了“金石”资料,最具有代表性的当属清代胡聘之的《山右石刻丛编》。而山西太原地区碑刻文献的著录如今成果颇丰。

毛远明先生在《碑刻文献学通论》中将文献著录大分为七种:“跋尾式著录”“释读并楷书迻录碑文”“楷书录文并加跋尾”“碑刻拓本图录汇集”“碑刻文献的专题收录”“碑刻目录类著作”“区域石刻著录”。①

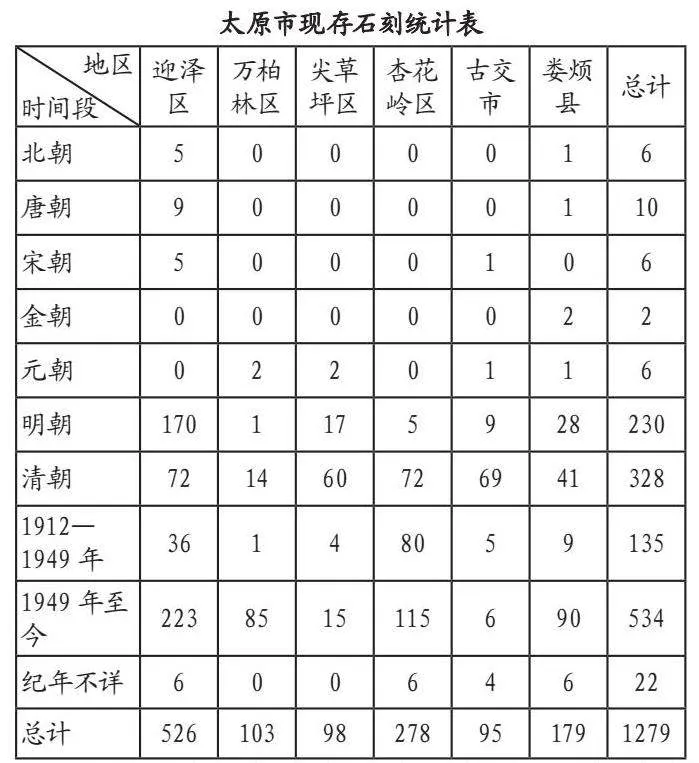

太原碑刻文献主要以区域石刻著录为主,有《晋祠碑碣》《古交石刻》《清徐碑碣选录》《三晋石刻大全·太原市杏花岭区卷》等;另外还有一部分属于碑刻目录类著作,有《〈山右石刻丛编〉〈山西通志·金石记〉石刻分域目录》、《三晋石刻总目·太原市卷》。据《三晋石刻大全·太原市卷》可知,目前收录太原地区现存碑刻约1279通。下表为《三晋石刻大全·太原市卷》现存石刻统计表。

从时间分布来看,太原市现存石刻从北朝开始,在此期间,石刻集中于明清之后,元代以前石刻留存较少,仅有30通,由此可知受多方面影响,导致这一时期石刻大量佚失。

从空间分布来看,迎泽区留存石刻数量巨大,侧面展示了迎泽区丰厚的文化资源。其他地区也留存了相当可观的石刻资料,为语言文字提供一定基础。

(二)研究太原地区碑刻

受到自然或政治等原因,太原地区现存元代以前碑刻27通,数量极少,但明清碑刻数量可观,韩革的《明清时期太原碑刻略谈》在梳理了明清时期太原地区碑刻内容基础上,按照碑刻内容分为五大类。另有对碑刻内容进行的研究,李晓霞的《纯阳祖师命书符碑》对太原纯阳祖师命符碑碑文进行细致分析,考证了太原纯阳宫的始建和修缮历史。张丹的《古交千佛寺戏曲碑刻浅论》一文中追溯了碑文对“戏台”不同称谓的记录,从侧面反映出人们对戏曲功能的态度转变。江涛的《太原窦大夫祠古代水利碑刻考述》,则是对窦大夫祠有关水神崇拜及水利史碑刻内容进行要点释读,为认识古代社会水利发展提供了珍贵的史料。以上学者选取具有代表性的碑刻进行研究,有助于补充山西地区历史资料,同时引起对太原碑刻内容研究的重视,如此看来,对太原碑刻的研究较为零星分散,缺少系统性、全面性。

综上,太原现存碑刻数量巨大,学界对太原碑刻研究主要集中在碑刻辑录上,碑刻著录成果颇丰,这为查阅太原地区碑刻资料提供了极大便利;但是对太原地区碑刻进行的语言文字研究还较为薄弱,据不完全统计,明清两代碑刻数量达558通,对碑刻的文字学价值有待进一步挖掘,尤其在碑刻异体字研究方面。

三、对太原碑刻异体字的研究

异体字又称俗字,指声音和意义完全相同,而外在形体不同的一组字。异体字从广义来看,包括异写字和异构字,异写字是指由于书写笔画的不同而使汉字形体产生变化的一组字;异构字则是指音义完全相同,在不同的构字理据下使得形体变异的一组字。构件变化往往会导致字形产生改变,下面列举一些碑刻异体字笔画构件,以期丰富异体字研究材料,从中发现碑刻异体字来源及复杂成因。

(一)构件增繁和简省

1.疆,作 ②,省“土”。《说文解字注》:“畺或从土。彊聲”。③省略形旁“土”,明崇祯八年(1635)《刘家河轩辕庙重修碑记》:“嘗闻此境乃陽曲、榆次、壽阳三邑之 。”

2.淋,作 ,增加形符“⻗”。《说文解字》:“以水也。从水林聲。” ④增加形符“⻗”,或是为了突出字义,明崇祯八年(1635)《刘家河轩辕庙重修碑记》:“椽瓦凋殘,雨 牆壁圯坼”。

3.識,作 ,从言,戠声。而“戠”从戈从音。构件“音”简省,如清乾隆四十一年(1776)《重修古刹禅院碑记》:“此其 ,真释门弟子之责也”。

4.欲,作 ,欲字从欠,谷声。后增加“心”字底构件,如清雍正十年(1732)《重修净因寺碑记》:“殆悲夫爻之溺 河陷苦海,执迷不悟”。

(二)构件位移

1.略,作 ,上下位移,清咸丰元年(1851)《恩德碑》:“嘱余为文,以叙其行,谨次其大 如此”。

2.嵋,作 ,上下位移,构件“山”位置在上,以突出其字义。民国时期“嵋峰拱翠”匾额中嵋作 ”。

3.點,作 ,形符一部分突出,由左右结构变为上下结构。构件“灬”位置不偏占一角,再如1988年《百寿碑记》中“默”作 。清雍正十年《重修净因寺碑记》:“人诚於吾心之靈, 体夫佛之靈,而作孝子为忠臣”。

4.概,作 ,上下位移,元至正十二年(1352)《就公住院重修行迹记》:“惜乎一方胜 ,缺僧補葺修缘。此句中‘胜槩’指美丽的景象,句意为一方美景可惜了,缺少僧人修葺结缘”。

5.峰,作 ,上下位移,受“巅”字构件位置的影响,元至正十二年(1352)《就公住院重修行迹记》:“巅 秀峪”。明万历二十四年(1596)《重建文殊阇黎殿阁碑记》:“层 叠叠”。

6.群,作 ,变左右结构为上下结构。清康熙十五年(1676)《崛围重修多福寺记》:“及 峦磐旋之势,亦九龙拱翠之屏”。

(三)构件讹混

1.构件“氵”与 “彡”讹混

须,是“鬚”的本字,本义指胡须,后假借为必须之义。构件与“彡”讹变为“氵”,异体为 。明嘉靖三十九年(1560)《晋府承奉司为禁约事奉令谕》:“須至告示者”。

2.构件“厶”与“口”讹混

“口”是一个独体象形字,《说文解字》:“人所以言食也。象形。凡口之属皆从口”。⑤因此,“口”是一个高频构件,参与字的组构十分灵活。“厶”变“口”。明嘉靖三十九年(1560)《晋府承奉司为禁约事奉令谕》作 ,而在元至正十二年《就公住院重修行迹记》碑刻中则写作 。明崇祯八年(1635)《刘家河轩辕庙重修碑记》中“捐”作 ,“损”作 。再如明正统元年(1436)《列石祈雨感应碑》中“涓”作 。

3.构件“灬”的讹变

兼,《说文解字》:“兼,并也。从又持秝”。⑥后“秝”讹变为“灬”。如民国9年《山西巡抚兼提督题名记》:“而督军權责舆昔日撫部 任之提督固相承也。1988年《百寿碑记》也作 ”。

鲁,会意字,甲骨文字形从鱼从口,本义指鱼味道鲜美。后横画讹变“灬”。明万历四十三年(1615)《晋省西山崛围多福寺碑》:“余幼遵 训,略涉竺文,触景留祠,永贻后彦”。

4.构件“⺮”与“木”讹混

檐,《说文解字》:“檐,从木,詹声”。本义指屋檐。构件“木”与植物意义关联密切,改换构件为“⺮”。如明正统元年(1436)《列石祠祈雨感应碑》:“朝雲暮霭恒出於楹 栋宇间”。明崇祯九年(1636)《净因重修奂彩结讽经建设三会序》:“ 脱脊飞,庑毁摧,圣仪残辉”。

5.构件“阝”与“卩”讹混

仰,从人,从卬,卬亦声。清乾隆十九(1754)《重修烈石口英济祠碑记》:“ 观星斗,俯视尘寰”。“卬”受字形相似的影响,构件“卩”改写成“阝”。清乾隆二十九年(1764)《重修碑记》:“天人忻 ,龙象欢腾”。在《重修碑记》中“耶”字作 ,或 ,出现频率相同,可以看出构件所处位置也会对构件产生一定影响。

汉字构件作为汉字的组成单位,对汉字的形体构造起着重要的作用,而汉字的构件数量具有一定的规律性,参与构字能力较强,出现的位置相对固定,碑刻异体字的产生通常是发生在构件的变异,而构件的变异是由于在碑刻撰刻中产生了异写,进而产生了构件不同的异体字。异写字主要是由于书写笔画的差别而导致汉字形体的变异。如《就公住院重修行迹记》中“朽”作 ,增加了一笔横画。《晋府承奉司为禁约事奉令谕》中“具”作 ,当字横画较多时,省略中间一横画。《崛围寺兴复记》中“德”作 ,同样也是在书写过程中省略一横画。《晋贤大夫英济侯窦公庙祭文》中“流”作 ,省略点画。因此,碑刻中异体字十分常见,认真清理异体字文字材料,有助于为汉字发展演进提供更充足的文字佐证,许多汉字简化仍要参考异体字的字形,清理异体字不规范字形有助于进一步推动汉字的规范化使用。

太原现存碑刻多以明清时期为主,碑文记载内容多与寺庙祠院修建相关,碑文书写以楷书为主,兼有草书及行书,碑刻涵盖社会生活方方面面。通过系统整理碑刻异体字材料,可以看出明清时期异体字写法大多继承了前代异体字写法,异体字的沿用常常会延续很长一段时间。明清时期立碑之风盛行,大量平民群体参与碑刻撰刻,或文化程度具有一定局限,或由于在书写中追求速度与美观,常选用异体写法。另外,受“求异”心理影响,一些书法家、学者追求自由书写的情志,加之在刻工的摹仿下,字体不断讹变,最终形成了碑刻异体写法,其书写较为简单,因而具有一定的生命力。

四、结语

古代碑刻是传承华夏文明的重要载体,社会各阶层参与碑刻撰刻,将人类物质生产活动和精神文明建设活动记录于石,具有多重价值。当前学界对《三晋石刻大全》的研究成果较多,主要以石刻文献的相关专题研究为主,将碑刻文献资料作为史料运用于民俗学、宗教学、历史学等交叉学科的研究中,极大地丰富了山西碑刻研究成果,有助于太原地区文化和历史传承。综观在对《三晋石刻大全·太原市卷》中碑刻文献的语言文字研究方面尚显不足,研究成果较少。本文期望能通过对《三晋石刻大全》所收录太原地区碑刻语言文字进行专题研究,形成较为可靠和充分的碑刻语言文字材料,全面考察碑刻文字发展情况,进一步挖掘其中的文字学价值。

注释:

①毛远明:《碑刻文献学通论》,中华书局2009年版,第417页。

②本文引用的碑刻文献均来自《三晋石刻大全·太原市卷》。

③段玉裁:《说文解字注》,中华书局2013年版。

④⑤⑥许慎、徐铉、愚若:《注音版说文解字》,中华书局2015年版。

参考文献:

[1]毛远明.碑刻文献学通论[M].北京:中华书局,2009.

[2]段玉裁.说文解字注[M].北京:中华书局,2013.

[3]许慎,徐铉,愚若.注音版说文解字[M].北京:中华书局,2015.

[4]张崇颜,王德苓.三晋石刻大全·太原市卷[M].太原:山西古籍出版社,2006.

[5]王娜.山西灵丘石刻整理与研究[D].山西师范大学,2020.

[6]袁凯歌.山西怀仁石刻整理与研究[D].山西师范大学,2019.

[7]孙贺.晋东南地区抗战碑刻研究[D].山西大学,2021.

[8]高元宦.山西泽州县宋金碑刻初探[J].文物鉴定与欣赏,2019,(08):5-7.

[9]王嘉萌.河东盐池神庙碑刻研究[D].华中师范大学,2022.

[10]白豆.清代山西灾害的民间记忆与社会反应[D].山西大学,2020.

[11]宋彩虹.明清山西关庙现象——以碑刻资料为中心[D].东北师范大学,2021.

[12]刘振刚.清代山西农村庙宇营建的劳力及材料图景——以碑刻为中心[J].中国社会经济史研究,2021,(04):38-47.

[13]宁俊伟,何佳鸿.观音信仰中的修庙与輿地问题研究——以山西民间信仰石刻资料为中心[J].五台山研究,2023,(01):53-58.

[14]王垒.唐代并州佛教研究[D].山西师范大学,2019.

[15]杨莹霞,何山.山西隋唐石刻文字误释举正[J].长治学院学报,2020,(04):46-50.

[16]廖新冬,何山.山西出土唐代石刻俗字考释十则[J].绵阳师范学院学报,2020,(07):56-60.

[17]张建华.《三晋石刻大全·洪洞卷》纠谬[J].山西档案,2016,(01)37-38.

[18]李晓霞.纯阳祖师命书符碑[J].文物世界,2020:(04)39-41.

[19]韩革.明清时期太原碑刻略谈[J].文物世界,2019:(03)43-47.

[20]江涛.太原窦大夫祠古代水利碑刻考述[J].文化月刊,2019,(12)130-131.

作者简介:

杜丁榕,女,汉族,山西长治人,太原师范学院硕士研究生,研究方向:汉语言文字学。