发展实验能力 提升科学品质

在传统的初中化学复习课教学中,教师往往以机械式的教学活动推进课堂,难以有效统整、真正内化和融合零散的知识点,而且不利于突出化学以实验为基础的学科特点。笔者认为,让学生参与设计合理的实验探究活动,激励学生积极参与化学思考与实践,有助于发展学生的化学实验探究水平,提升其科学思维品质。下面,笔者以复习课“久置在空气中的氢氧化钠固体样品成分的探究”为例,谈谈自己的具体做法和体会。

一、教学过程

活动1:回顾已有知识

师:我们如何检验熟石灰在空气中是否已经变质?请写出反应的化学方程式。

生:取少量样品于试管中,加入适量的稀盐酸,若观察到有气泡冒出,说明熟石灰已经变质。化学方程式:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑。

师:如何检验熟石灰在空气中是否完全变质呢?

生:取少量样品于试管中,加入适量的水充分振荡,静置,向上层液体中滴加1~2滴酚酞溶液,酚酞几乎没有变色,说明熟石灰已经完全变质。

【设计意图】引导学生回顾已有知识,为后续运用类比的思维方式探究氢氧化钠样品中的成分做好铺垫。

活动2:探究久置在空气中的氢氧化钠固体样品的组成

(教师展示久置在空气中的氢氧化钠固体样品。)

师:请选用三种不同类别试剂的溶液检验该样品中是否含有Na2CO3。

生:我选用酸类物质中的盐酸,碱类物质中的氢氧化钙,盐类物质中的氯化钙;或者选用酸类物质中的硫酸,碱类物质中的氢氧化钡,盐类物质中的氯化钡。

师:很好。为什么?

生:我选用的三种不同物质分别是酸、碱、盐,依据是它们分别与Na2CO3反应会有气体产生或有沉淀生成的现象。

师:选用哪些试剂可以除去样品中的Na2CO3?

生:氢氧化钙或氢氧化钡溶液。

师:你为什么不选用另外两类试剂的溶液?

生:选用酸溶液会将氢氧化钠反应掉,选用盐溶液会生成氯化钠(新杂质)。

师:思维清晰,回答很好。能否直接在样品上滴加酚酞溶液,通过观察现象的方法来证明样品中含有NaOH?为什么?

生:不能。若样品中含有Na2CO3,酚酞溶液同样会变成红色。

师:现在看来,久置的氢氧化钠样品可能的组成情况有哪些呢?

生:部分变质时的组成为NaOH和Na2CO3,完全变质时的组成为Na2CO3。

师:接下来各小组选派一名同学过来领取样品,回位后用规范的基本操作按刚刚简述的实验过程完成实验。

(各小组进行实验,师组间巡视、指导和纠错。)

师:哪个小组选派一名代表登台描述一下实验的操作、现象和结论?

生:我们组将样品制成溶液后,加入一定量氯化钡溶液后生成白色沉淀,过滤,向滤液中继续滴加氯化钡溶液,直至没有看到沉淀生成,再向滤液中滴了两滴酚酞溶液,酚酞变成了红色,这就说明样品中含有NaOH和Na2CO3。

【设计意图】教师通过展示久置在空气中的氢氧化钠固体样品,让学生迅速进入新内容的学习情境,并借助问题串引导学生深入思考,为后续解决问题搭建好学习支架,提升他们运用已有知识解决问题的能力和实验操作技能水平,有效促进学科思维品质的形成,实现学生学科思维与操作技能的协同发展。

活动3:测定久置在空气中的氢氧化钠固体样品中Na2CO3的质量分数

师:刚刚我们已经检测出样品中含有NaOH和Na2CO3,那么如何检测Na2CO3的质量分数是多少呢?需要选取哪些试剂呢?各小组讨论。

生:选用水和氯化钙溶液两种试剂。取一定质量的样品于烧杯中,加入适量水使其完全溶解,再向烧杯中滴加过量的氯化钙溶液,过滤分离出沉淀,并对其加以洗涤、干燥,再称量沉淀物的质量。然后利用化学方程式求解出Na2CO3的质量,最后计算出Na2CO3的质量分数。

师:说得很好。这样的转化方法我们简称为“化淀法”,请写出这种方法中的化学方程式。

生:Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl。

师:上述反应中,哪些微粒参加了反应?

生:碳酸根离子和钙离子。

师:如何确保加入了过量氯化钙溶液?

生:在加入一定量氯化钙溶液后,静置,向上层清液中再继续滴加氯化钙溶液,未观察到沉淀,则表明已过量。

师:很好。还有其他转化途径吗?

生:我有“化气法”。称量一定质量的样品,加入盛有一定质量(确保过量)稀盐酸的烧杯中,充分反应后,称量反应后的总质量,用反应前的总质量减去反应后的总质量,即为生成的二氧化碳质量。然后利用化学方程式求解出Na2CO3的质量,最后计算出Na2CO3的质量分数。

师:思路正确。请你写出发生反应的化学方程式。

生:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

师:上述反应中,哪些微粒参加了反应?

生:碳酸根离子和氢离子。

师:那么,问题来了。逸出二氧化碳的同时有氯化氢气体逸出了,怎么解决?

生:好办。把稀盐酸换成稀硫酸即可。

师:那逸出二氧化碳的同时有水蒸气逸出了,怎么解决?

生:干燥一下呗。

师:在烧杯中怎么干燥呀?

生:复杂了,我们可以重新设计实验装置。

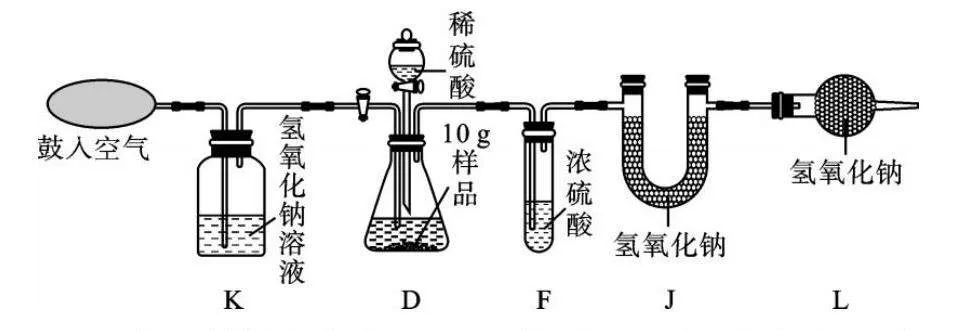

师:很好。下面是实验装置图(如下图)和粘贴板(一张贴有双面胶的塑料板,图省略),请各小组选取其中的装置图按顺序连接起来,并说明理由。

生:(选择并粘贴装置图如下图。)选K装置除去空气中的二氧化碳(反应前用不含有二氧化碳的空气排出整套装置中的空气,反应后用不含有二氧化碳的空气排出D、F装置中滞留的二氧化碳气体),选F装置除去二氧化碳中的水蒸气,选J装置吸收生成的二氧化碳,选L装置防止空气中的二氧化碳和水蒸气进入J装置中影响测定结果。

师:说得太好了。各小组成员之间再相互交流一下自己对这套装置的理解。

【设计意图】此教学板块中,笔者设计了两个环节。第一个环节,笔者引导学生通过小组讨论的方式确定出“化淀法”需要选用的化学试剂和实验操作过程,培养学生设计实验的探究能力和推理论证能力;第二个环节,笔者提供实验装置让各小组进行装置连接、汇报,讨论各个装置的功能,培养了他们建立良好的实验思路和对实验过程的想象能力。教师课前准备好装置图和粘贴板,各小组从提供的装置图中选取好装置并粘贴一套完整的实验装置。在这种优化的教学活动中,学生的学科思维品质得到很好发展,同时也提升了学生的实验探究水平。

二、教学反思

从教的角度看,本节课安排的教学容量适中,教学内容的先后顺序合理,教学过程自然流畅。学生在参与问答活动中发展了科学思维,在经历小组实验活动中增强了实践能力,在合作选取装置和粘贴装置的活动中初步提高了团结协作的意识。从学的角度看,学生在积极参与各项活动中初步形成了宏观和微观相结合的视角分析与解决问题的能力,强化了从定性到定量的认知方式,有效促进了学习方式的转变。

当然,本节课安排的小组实验活动中过滤操作占用的课堂时间偏多,如果改用离心分离操作可以缩短操作时间,为部分学生留有更多的思考、理解的时间。另外,教师如能借助平板电脑,运用移动智能网络终端提供的交互功能开展教学,粘贴活动可变得更加方便、快捷。

本文系江苏省教育科学“十四五”规划2021年度重点课题“‘双减’背景下初中生‘经历作业’”的实践研究(课题编号:E-b/2021/17)和江苏省南通市教育科学“十四五”规划课题“催生化学‘合作共学’课堂的方略研究”(课题编号:jy2021016)阶段性研究成果。

(作者单位:江苏省海安市海陵中学)