读《三峡》,析美文,赏美景

一、片段一——赏结构清晰之美

《三峡》的美在于其文章结构的明晰性。郦道元先生首先对三峡进行了概览性的描绘,以凸显三峡山脉的两大特色:一是其宽广的绵延,无尽头的壮观。二是其峻峭的高度,云霄之间的巍峨。紧接着,作者又根据不同的季节分别描绘了三峡山水的独特风貌。文章结构梳理过程并不复杂,却是理解整篇文章的关键所在。

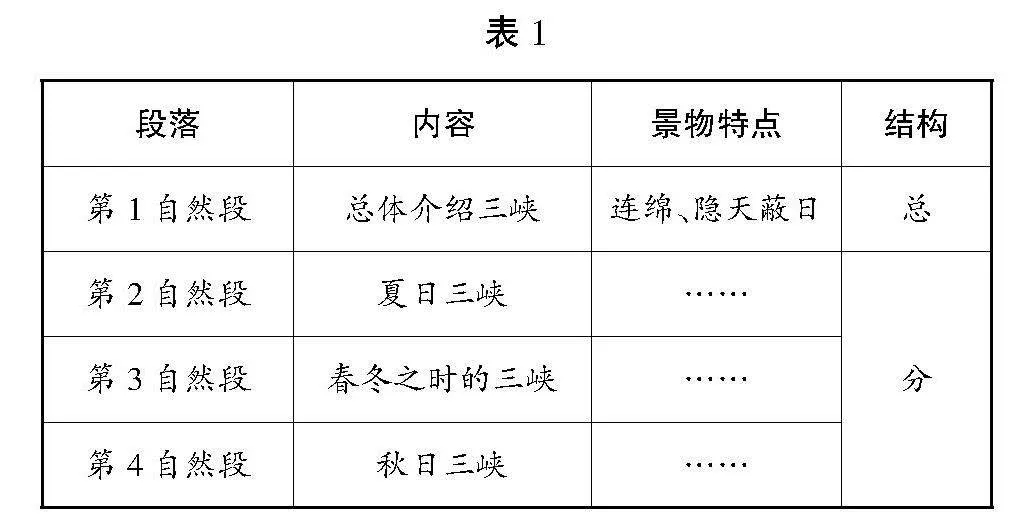

教师:同学们,在深入学习《三峡》这篇课文之前,请大家先来填写结构梳理表,帮助我们更好地理解三峡四季景色的特点。

(教师出示表1,学生填写)

表1

■

(学生展示成果,教师进行点评)

教师:填完这个表格,你有什么感受?

学生:通过填写表格,我对三峡的四季景色有了更清晰的认识,这对我理解课文很有帮助。

教师:既然有了一定了解,老师有几个问题需要大家帮助。本文是按照什么结构来写三峡美景的?

学生:先总写,再分写,是“总—分”结构。

教师:作者是如何总写描述三峡的山势的?

学生:作者在文章开头写了山势连绵、高峻,给人留下了深刻的印象。

教师:非常正确。接下来作者分述描写的是什么内容?

学生:作者描写了不同季节三峡的景色。

教师:作者分别写了哪个季节的三峡呢?

学生:作者先写夏天的三峡,然后写春季和冬季的三峡,最后写了秋天的三峡。

教师:作者的写景顺序和我们平时用的写景顺序有什么不一样?

学生:我们一般按春夏秋冬的季节写景色。为什么作者不按照春夏秋冬的顺序来描述三峡的景色呢?

二、片段二——赏写景有序之美

教学片段一的核心目的在于:通过分析文章结构探索写景的顺序。为了激发学生的学习热情,笔者借助网络找到一幅“思维游览图”,让学生从“三峡起点”出发,随着郦道元的笔触逐步揭示写景的技巧和顺序,帮助学生深刻理解课文的结构和写作逻辑。

教师:同学们提出了一个很好的问题,为什么作者不按照春夏秋冬的顺序来写呢?接下来请同学们观察屏幕上的图片(图略)。这是一幅优美的三峡山水图,一艘小船缓缓穿过三峡,平静地行驶在水面上,此时郦道元先生站在船头,欣赏着三峡的美景。如果你是他的话,你会最先描写哪一景物的美?

学生1:肯定是水,因为船开在水面上,最先映入我眼帘的就是水。

学生2:我也觉得是水,因为这篇文章选自《水经注》,本身就是描写水的书籍。

教师:同学们总结得非常到位,图片上标注了四个旅游站点,通过大家的探讨,我们已经完成第一站(结构梳理)的旅程。接下来请大家开动脑筋,以小组为单位,共同解决剩余的问题。

(教师出示问题)

第一站:《三峡》的篇章布局采用了“总—分”模式。

第二站:文章第1自然段和第2自然段有什么关系?

第三站:通常情况下,作者会对四季之水进行独立描述,但为何本文选择将春水和冬水合并叙述呢?

第四站:在构思文章时,作者还需考虑层次美和写作意图。通过分析第4自然段的内容和其在文中的位置,这一段落有什么样的作用呢?

(学生展开小组讨论,教师在教室内巡视)

(教师示意学生停止讨论,小组派代表回答问题)

第一小组:之前我们分析过,课文第2自然段主要描写夏天三峡水流的两大特性——水量浩大与流速迅猛,所以作者将这些内容放在文章开头,引人入胜。此外,第1自然段对三峡两岸的山势进行了描述,强调了其高耸与狭窄。这种地形直接导致夏季水位激增的现象,进而造成航道阻塞。所以我们认为第1自然段是水势成因,第2自然段是水势结果,它们是相互依存、不可分割的整体。

第二小组:我们小组认为,作者将春冬之水的描述置于第3自然段是因为这两个季节的水景具有一定的共性,而且这样的安排能够缓解从第2自然段的雄壮景象直接过渡到第4自然段的悲凉之美的突兀感。春冬之水的描绘作为中间的过渡,不仅为读者提供了一种视觉和情感上的缓解,还与第2自然段形成了明显的对比:第2自然段展现的是汹涌澎湃的江水,而第3自然段则是宁静的水面。这种对比为三峡的景色增添了更深层次的美感,丰富了文章的层次和内涵。

第三小组:针对最后一个自然段,我们的观点是,作者将最终的描写集中在秋水的段落,不仅有效地避免了与第2自然段急流夏水形成直接冲突,还在情感和视觉上为读者提供了一个平滑的过渡,与第3自然段宁静的春冬之水形成了鲜明的对比。作者选择将秋水作为文章的收尾,并强调其萧瑟和凄美,传达了一种深远的情感。

第四小组:之前介绍写作背景的时候我们了解到,作者生活的朝代政权南北分裂,他身居北方,却因政治分治而无法亲临那壮丽的三峡之地进行探访。这种无法实现的愿望在作者心中激起了深深的凄凉之情。另一方面,文章的最后一个自然段提到的“渔者”也是触发作者凄凉情感的源泉。

探究《三峡》中景物描写的层次之美是本课程的重点任务。要深入解读这一课题,首先要完成学习任务:对课文的结构进行细致的梳理,从而由浅入深地逐步揭示文本中的深层奥秘。这样的教学策略能有效培养学生对文本深入解读的意识,使他们在探索中逐渐形成独立思考的思维习惯。

三、片段三——赏韵律节奏之美

在深入分析《三峡》一文时,应从宏观角度审视其结构与主题,还应细致入微地观察其字词的选择与运用。本文的字词精确且富有力度,呈现出一种独特的韵律感和节奏美。教师引导学生深入探究这些美学元素,加深他们对课文的记忆,使学生在阅读和写作中更好地运用和体现这些美学价值。

教师:《三峡》的美不仅体现在文章的结构和景象的描绘顺序上,还在于其字词的运用。文章中不乏对仗工整的词句,这些字词和句子不仅简洁而富有力度,还展现出了韵律和节奏的美感。这样的句子不仅加深了读者对景物的印象,还使文章整体上更具艺术感。请大家继续进行小组讨论,仿照例句,在文中找到具有韵律美的句子,并加以赏析。

【示例】

课文原句:巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

片段赏析:两句并没有严格遵守对仗的规则,但巧妙地运用了押韵技巧,使读者在上下文的内容衬托中如同身临其境,感受到猿鸣的凄凉,令人回味无穷。这种语言的运用不仅增强了文章的韵律美,还加深了读者对文章内容的理解。

(学生讨论,教师巡视)

(学生结束讨论,派代表回答问题)

第一小组:我们选择的课文原句是“至于夏水襄陵……不以疾也”。这一段中副词的运用赋予了文字独特的韵律之美。作者首先运用“至于”一词,将读者引入对夏水的细腻描绘。紧接着,作者通过使用“或”字创设了一个情境,生动地展现了江水的浩瀚与急流。最后,一个简洁的“虽”字,不仅起到了补充说明的作用,更在无声中总结了夏水的迅猛之势,使整段叙述既紧迫又充满节奏感,让读者仿佛能够听到江水的奔腾之声。

第二小组:我们选择的课文原句是“春冬之

时……良多趣味”。这段文字中,除了用于引出后续内容的“则”字,以及必要的地点说明的“绝■”之外,其余句子几乎全部由四字短语构成,这种结构的选择使得整个段落读起来十分流畅,节奏明快,给人以朗朗上口之感。这种简约而不简单的表达方式让段落显得紧凑有力,也增添了一种古典文学的韵味,让人在阅读中感受到一种别样的节奏美。

第三小组:我们选择的课文原句是“每至晴初霜旦……猿鸣三声泪沾裳”。除了引用的部分,这一段主要采用四字短语的表达方式。其中的“每至”“常有”和“故”等词汇起到的是连接作用,它们与四字短语相互交织,形成了一种骈散结合的独特风格。这种风格不仅赋予了文章变化的节奏感,还使整段文字读起来既流畅又富有韵律,既易于吟咏又带有适度的舒缓与变化,提升了文章的整体表现力,让读者在阅读中感受到一种别样的审美享受。

该部分教学的目的在于引领学生从文本内容学习过渡到文学形式探究中。回顾七年级的学习,学生已经学习过《爱莲说》和《陋室铭》等作品。《三峡》与上述文章的文体相同,都属于骈散结合的小古文,通过上述学习过程,学生能进一步深化对文言文语言节奏和韵律的感悟,从而提升文言文的语感和鉴赏能力。

四、片段四——赏意蕴丰富之美

《三峡》以其精巧的结构、井然的写景顺序、和谐的韵律节奏著称,其字里行间更蕴藏着无尽的深意。这些简洁的句子巧妙地营造出丰富的想象空间,是激发学生抽象思维的绝佳媒介。因此,笔者在教学设计中插入美景赏析环节,让学生在心中绘出三峡独有的风貌,感受那山水的灵动,体验那历史的沉淀。让三峡的美在他们的想象中绽放绚烂的光彩。

教师:《三峡》是一篇写景佳作,每一处景物描写都渗透着深邃的意境,令人回味无穷。接下来,请同学们再次品读课文,仔细挑选出那些含义深远的佳句,细细琢磨它们所散发的美学光芒。

【示例】每至晴初霜旦……哀转久绝。

赏析:在这段文字中,作者运用回声来表现三峡秋天的萧瑟和猿猴悲凉的叫声。这种描写不仅增强了文本的音韵美,还加深了读者对三峡秋景的感知。猿声在空谷中回荡,仿佛穿越了时间和空间,使那悲凉的情感在读者心中久久回响,难以消散。

学生1:我选择的句子是“重岩叠嶂……不见曦月。”这句话中,作者使用了直接描写与间接描写的手法进行写作,展现出了其非凡的才华。作者谈及三峡的山峦之高时,描绘的是正午阳光或夜半月光照耀下,才能窥见一线天光的奇妙景象。这样的叙述不仅让读者感受到了山的高耸,更能激发其想象力,让读者在心中构建起一幅幅巍峨的山峦画面。

学生2:我选择的句子是“或王命急宣……不以疾也。”这句话中,作者并未直接描绘夏水的湍急,而是设定了这样一个场景:想象一艘船,驾驭着风一般的速度在水中穿行。通过这样的对比,作者间接地凸显了夏水那令人惊叹的流速。这种写作手法不仅增加了文章的想象空间,还在读者的心中构建起一幅幅生动的水流画面,进一步加深了读者对夏水之急的感知。

在深入剖析文本的过程中,学生能够透过字面意思探索文章语句的深层含义,从而领会那些隐藏在字里行间的微妙情感和深邃思想。朗读无疑是学习文言文的有效手段之一,但它并非唯一。细致地品味和分析文言文的语句同样能提升学生对古诗文语言的鉴赏能力。这种方法有助于学生理解文言文的结构和用词,还能够激发他们对古代文化和文学的兴趣,培养他们的审美情趣和批判性思维。《三峡》的美,不仅在于其结构精巧清晰,更在于其景物描绘的井然有序,以及文章本身所散发出的韵律与节奏之美,文中的每一句话都如同一幅细腻的画卷,将三峡的壮丽景色娓娓道来。教师应当引导学生深入文本,挖掘其中的美学价值,让学生沉浸在文章当中,充分领略文言文所赋予的审美价值。

(作者单位:贵州省榕江县民族中学)

编辑:曾彦慧