初中语文说明文教学中文化自信素养培育策略

一、教材分析

《中国石拱桥》是初中语文八年级上册第五单元的第一篇精讲说明文。文章详细介绍了中国石拱桥的魅力,以及它在我国历史上的重要地位和取得的辉煌成就。全文采用严谨而精练的语言,结构上采用“总—分—总”的叙述方式,系统地描述了桥梁事业的发展历程。

文章首先从结构和功能两个角度对中国石拱桥的显著特点进行全面的阐述。接着,通过具体举例,如赵州桥、卢沟桥等多座现存的石拱桥,运用列数字、作比较等说明方法,详细说明石拱桥的设计、建造及其历史地位,实现学生文化自信的培养。最后,文章阐述我国石拱桥特点鲜明、建桥技术精湛的特点,表达对我国古代劳动人民智慧的赞美和敬佩,提高学生的文化自信素养。

通过分析文章,教师将带领学生深入理解说明文语言的准确性和条理性,掌握基本的说明方法,提高自己的写作能力。同时,也希望通过学习课文,让学生对中国石拱桥的历史和发展有更深入的了解,增强其对传统文化的认识和尊重。

二、学情分析

为帮助初中生更好地理解和掌握说明文的阅读与写作技巧,教材将说明文单元安排在八年级上下两册中。考虑到学生之前较少接触说明文,基础相对薄弱,教师在授课前应当回顾和巩固说明文的文体知识,帮助学生克服学习中的困难。

初中生正处于青春期,是他们思维发展的关键时期。通过学习说明文,学生可以锻炼自己的逻辑思维和表达能力,这对他们的整体成长有着极大的促进作用。因此,教师应当注重培养学生的说明文学习兴趣,避免学生产生枯燥无味的印象。

为了达到这一教学目标,教师可以采用多种教学方法,如组织课堂讨论、进行案例分析、撰写实践性作业等,从而激发学生的学习热情,提高学生的学习效果。通过这样的教学方式,学生不仅能够掌握说明文的基本写作技巧,还能培养自己的观察力、思考力和创造力,为未来的学习和生活打下坚实的基础。

三、教学目标

1.文化意识与态度:体会我国劳动人民的智慧和力量,体会作者对我国劳动人民智慧和力量的赞美,了解中国石拱桥的光辉成就,激发民族自豪感及对祖国文化的热爱。

2.文化传承与理解:通过自主、合作、探究的学习方式把握文章结构,了解中国石拱桥的特点,理清文章结构和说明顺序;理解作者对事物的思考方式,学习选择典型事物说明事物特征的写法,培养学生的表达能力。

3.文化关注与参与:把握石拱桥的特征,感知文本内容,拓展中国桥文化,积累字词,利用说明文写作手法写桥,并阐述自身对桥价值、内涵的理解。

四、教学重难点

教学重点:根据课文掌握中国石拱桥的具体特征,明确围绕特征对事物进行说明的具体方法。

教学难点:根据赵州桥和石拱桥的特征引申理解中国石拱桥的共性特点,明确作者写作文章时使用的说明顺序,并根据所学知识探究本文使用的说明技巧。

五、教学课时

2课时。

六、教学过程

第一课时

1.导入设计

(教师出示中国石拱桥的图片)

中华文明历史悠久,历经数千年的风雨,至今仍然熠熠生辉。在我们的记忆中,那座横跨河面的小桥下,嬉戏着一群无忧无虑的鸭子,那是童年时光里一幅温馨的画面。桥,不仅是交通的纽带,它还承载着我们的回忆与情感。在我国古代,许多诗人都有对桥的描写,对于远离家乡的游子来说,“小桥流水人家”是游子心中那份温馨的家园;“断肠人在天涯”是游子心中深藏着的深深的思念。“桥”不仅是现实的连接,更是心灵的寄托,承载着我们对美好生活的向往与期盼。桥的美学价值不仅体现在它的外观,更在于它所象征的意义——连接、过渡、梦想与现实之间的桥梁。现在,就让我们跟随茅以昇先生的足迹,一起去感受中国石拱桥的独特魅力。

(教师板书课文标题和作者)

2.预习检测

(1)介绍作者、写作背景

(2)正音、正字

(3)补充解词

(4)复习说明文相关知识

(5)段落划分

3.整体感知

(1)结构划分

(教师出示表格,如表1所示)

表1

■

教师:本文可以划分为几个部分呢?每个部分描写的内容是什么?

(学生默读课文,小组讨论并完成段落划分)

(此处段落划分可能存在争议,比如有的学生将赵州桥和卢沟桥划分为两部分,教师要秉承“以生为本”的原则,循循善诱,让学生自己说出答案)

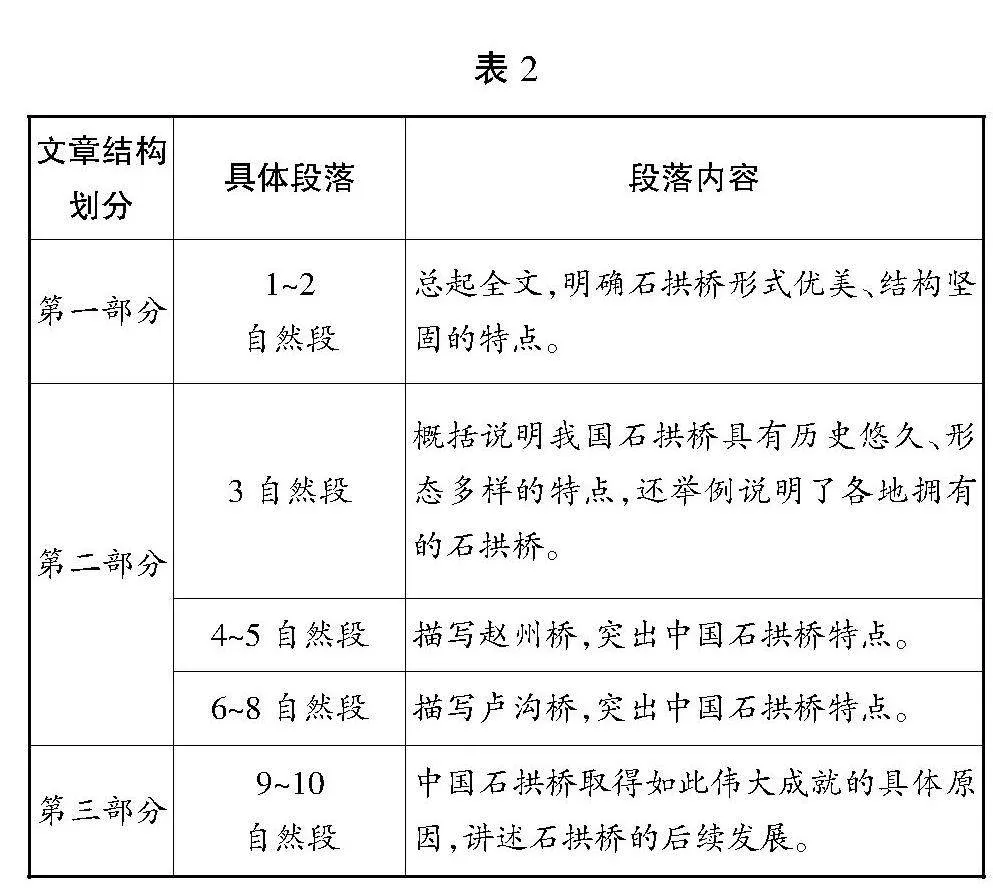

(教师出示完善表格,如表2所示)

表2

■

教师:根据我们的段落划分,文章采取了什么样的结构呢?

学生:文章采取了总—分—总的结构。

教师:很好,谁能告诉我哪一部分是总写,哪一部分是分写?

学生:第一部分是总起,对石拱桥进行总体介绍;第二部分是分写,详细介绍石拱桥的构造和设计原理;第三部分总结石拱桥的历史和文化价值。

教师:作者是如何描写石拱桥的奥秘的呢?

学生:作者在文中详细记录了若干数据,通过精确的测量和生动的描绘将石拱桥的构造原理和设计展现出来,读者能够直观地理解石拱桥的奥秘。

教师:非常正确。作者运用科学的数据和形象的比喻,使石拱桥的构造和设计变得通俗易懂,使读者能够感受到石拱桥的美和设计者的智慧。这就是中华人民的智慧结晶,也是我们国家的骄傲。

(2)理清顺序

教师:大家认为这篇文章属于什么文体呢?

学生:这篇文章说明了中国石拱桥这一物体,是一篇说明文。

教师:如果我们要在原标题上加上一些修饰词语,描述一下石拱桥,大家觉得可以加上哪些呢?

学生:可以加上“形式美观”“构造牢固”“成就辉煌”“多姿多彩”等修饰词语。

教师:现在请同学们仔细品读课文的第4、5自然段,并结合文中内容思考一下,作者是如何详细介绍中国石拱桥的。

学生:作者首先介绍赵州桥的位置和建设时间,然后讲述新中国成立后的修整情况,接着具体描述赵州桥的长、宽数据,重点描述其施工技艺的巧妙以及古人对这座桥的盛赞,最后多维度说明其特点。

教师:从整体来看,本文采用了什么说明顺序呢?

学生:本文采用了由概括到具体,由一般到特殊的逻辑顺序。

教师:非常棒,但为什么在论述中,赵州桥被优先提及,而卢沟桥则紧随其后呢?

学生1:我觉得可能是作者比较喜欢赵州桥,所以先介绍这座桥。

学生2:我觉得可能是因为赵州桥在历史上的地位和影响力更为显著,所以被优先介绍。卢沟桥则因其著名的历史事件和独特的建筑特点紧接着被提及。

(3)思维拓展

教师:大家推测得很合理。现在,请你们来当一名小导游,选取一座石拱桥向大家介绍。

(学生介绍所选石拱桥的特点和历史)

教师总结:同学们,石拱桥不仅是交通建设的里程碑,更是文化传承的桥梁。赵州桥和卢沟桥作为杰出的代表,跨越千年,遍布我国的江河湖海。它们随着社会的进步而不断发展,成为我国古代文明的重要标志,在世界舞台上为国家赢得了尊重。茅以昇先生通过清晰地勾勒出中国石拱桥的独特风貌,向我们展示了古代劳动人民的智慧与创造力,让我们为祖国的辉煌文化感到自豪。

第二课时

1.复习导入

教师:首先,我们复习一下上节课的内容。我国石拱桥有哪些特点呢?

学生:我国石拱桥美观、坚固、历史悠久。

教师:上节课我们还介绍了本文的说明顺序,谁来回答一下?

学生:从概括到具体,从一般到特殊。

2.语句分析

教师:课文整体的说明顺序我们已经掌握了,现在我们看看作者是怎样处理文本细节的,请大家阅读第4、5自然段,小组讨论,作者在该自然段中采用了怎样的说明顺序,如何凸显赵州桥特征的。

(学生小组讨论,派代表回答问题)

小组1:我们组认为第4自然段首先从空间角度介绍赵州桥跨越洨河,接着从时间角度阐述其悠久的历史。

小组2:在描述历史悠久时,虽未直接提及桥梁的结构坚固,但通过桥身残损修复后重现青春的形象,间接展现了其结构由28道拱圈拼成的特点。这一段总体上概述了赵州桥的主要特征。

教师:非常准确。接下来,我们阅读第5自然段,请大家继续进行小组讨论,找出你认为值得深入品味的语句,探寻作者描写的精妙之处。

(学生小组讨论,派代表回答问题)

小组1:我们组找到的句子是“全桥只有一个大拱,长达37.02米,在当时可算是世界上最长的石拱。”这句话通过使用“当时”一词来限定时间,表明了这一记录的历史意义。

小组2:我们组找到的句子是“赵州桥高度的技术水平和不朽的艺术价值”。作者采用并列结构强调了赵州桥不仅在结构上具有卓越的技术成就,同时在艺术上具有不可磨灭的价值。

教师:很好。

3.思维拓展

教师:石拱桥是我国的文化瑰宝,以卢沟桥为例,它不仅是一座桥梁,还承载着中华民族的历史记忆和文化传承。在卢沟桥上发生过“七七事变”,它见证了我们国家历史的艰辛,也记录着我们中华民族的抗争精神。如果让你围绕卢沟桥进行文化活动设计,你有什么好的提议吗?请大家进行小组讨论。

(学生小组讨论,派代表回答问题)

教师:非常正确。通过这些活动,我们可以展示中国文化的魅力和自信。此外,我们还可以通过学术研究来提升卢沟桥的国际地位。

七、作业布置

请同学们结合本节课所学内容完成微写作:请选择××河(本地河流)上的某一座桥梁,为其写一篇三百字左右的解说词(说明文),抓住事物特点,运用三种以上说明方法,语言准确严谨而生动有趣。

(作者单位:甘肃省临夏州永靖县太极中学)

编辑:孙守春