有效比较,引领学生“深度学习”

[摘 要] 数学教学中的比较策略可以引导学生经历深度学习的过程,是一种指向深度学习的有效策略。研究者以“有余数除法”的教学为例,引导学生进行深度学习,用合理的对比推动新知的自然形成,以有效的合作确保深度学习的效度。

[关键词] 比较;深度学习;有余数除法

深度学习是以理解性学习为基础,以高阶思维和核心素养的发展为目标,以知识的整合为过程,并将新的思想方法纳入原有认知结构的一种学习方式。由此可见,深度学习强调理解性学习、高阶思维及核心素养这些要素。俄国教育家乌申斯基认为,比较是一切理解和思维的基础。借助对比教学法实施数学教学是促进学生数学深度学习的一种好方法。笔者结合“有余数除法”的内容,在教学中从微观上进行设计比较,以促进学生的深度学习,提高学生数学核心素养。

一、教前准备

本节课的教学是表内除法相关知识的深化拓展,具有承上启下的作用。对比教学法是一种有效的教学策略,是引领学生直观感知的有力工具,许多概念、定理的教学都可以用对比教学法开展教学[1]。教学中教师应引导学生比较表内除法与有余数除法,体会二者间的相同点和不同点,找寻能力的生长点,从而在对比中辨清和辨明知识要点,提高数学能力。基于此,笔者制定了如下教学目标:

(1)在摆糖果的实践操作中体会有余数除法的现实意义,并充分展现它在现实生活中的应用性;

(2)经历除法竖式的抽象过程,并能正确书写“商是一位数的除法”的竖式。

(3)体验有余数除法的试商过程,并获得“余数一定比除数小”的体会,提高数学表达能力与推理能力。

二、教学过程

1. 对比导入,引发兴趣

问题1:王老师带了10个橘子,平均分给5个小朋友,每人分几个?

问题2:王老师带了10个橘子,每个小朋友分2个,能分给几人?

师:请分别列式计算,并说一说你的观点。

生1:问题1是将10平均分5份,求每1份多少,可列式10÷5=2(个);问题2求的是10里面有多少个2,可列式10÷2=5(人)。

设计意图:平均分的两种含义是本节课对比教学的基础,这些知识在本节课之前学生已经习得,但是也有个别学生有些遗忘了。教师在课始就抛出这样的两道题是为了引导学生在探究三种数量关系的过程中体会平均分的两种含义,明晰算式中的数和平均分之间的对应关系,梳理其相同的本质,将本节课对比的障碍逐步扫清。这样的“奠基”让学生后续的学习变得更顺畅,保证了本节课的学习成效。

2. 对比探究,感知含义

问题1:如图1,将6块糖果每2块摆1盘,可以摆几盘?请用算式表示摆的过程,并说明这个算式的意义。(学生争先恐后地操作,列出算式6÷2=3(盘),并准确阐述其意义)

问题2:如图2,将7块糖果每2块摆1盘,可以摆几盘?请用算式表示摆的过程,并说明这个算式的意义。(学生又一次完成了操作)

师:你们摆了3盘,剩下1块,这1块为什么不摆?剩下的1块可以摆1盘吗?

生2:不可以,因为题目中需要2块摆1盘,1块不够。

师:可以用算式表示你的想法吗?(学生有些犹豫)

师(拾级而上):在平均分时,没有分完不能再分的数,我们称之为“余数”。一般情况下,为了区分余数与商,可以中间加上“……”来隔开。(学生写出算式7÷2=3……1)

师:这里的“1”表示的是什么?

生3:表示的是没有分完剩下的1块,就是余数。

师:非常好,刚才我们完成了两次分糖果的活动,这两次活动有何相同之处?又有何不同之处?(学生七嘴八舌地进行阐述)

师:说得非常好!当平均分的时候,像这样有剩余的除法就是“有余数的除法”,它同样是平均分,只是没有分完,有余数。

设计意图:在学生体会了刚好分完的活动之后,教师抛出有剩余的操作活动,让学生在充分体验中深入理解所学;然后,教师引导学生对比两种分法,在直观操作过渡到符号表征的过程中理解有余数除法的含义,从而形成最终的定义。

3. 对比练习,内化新知

练习1:圈一圈,填一填。

(1)17个△,2个2个地圈起来,可以圈 组,剩余 个。

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

17÷2= (组)…… (个)

(2)23个☆,3个3个地圈起来,可以圈 组,剩余 个。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

23÷3= (组)…… (个)

(3)比较上述文字、图形与算式,你有什么想法?

练习2:分一分,想一想

(1)9个草莓,每个小朋友分得2个,可以分给 人,剩余 个。

9÷2= (人)…… (个)

(2)9个草莓,平均分给4个小朋友。试着分一分,并画出分的结果。

每人分得 个,剩余 个。

9÷2= (个)…… (个)

(3)对比上述平均分问题,说一说你的理解。

设计意图:在这一环节,教师设计了两组对比练习,目的在于促进学生对新知的内化。通过练习1中文字、图形和算式的对比,让学生明晰算式中每个数对应操作的具体对象,以深化理解,内化概念;通过练习2平均分问题(即包含问题)的对比,让学生发现余数与除数单位名称的不同之处,生成对有余数除法含义的深刻理解与认识,掌握确定商与余数单位名称的方法。

4. 对比拓展,深化理解

拓展活动1:通过小组合作学习的方式试着借助小棒摆出正方形、三角形和五边形。

具体要求:①在操作前先思考这个活动本质上是什么数学问题?

②组内4人采取分工协作的方式进行操作:1人阐述,1人观察,1人操作,1人记录。

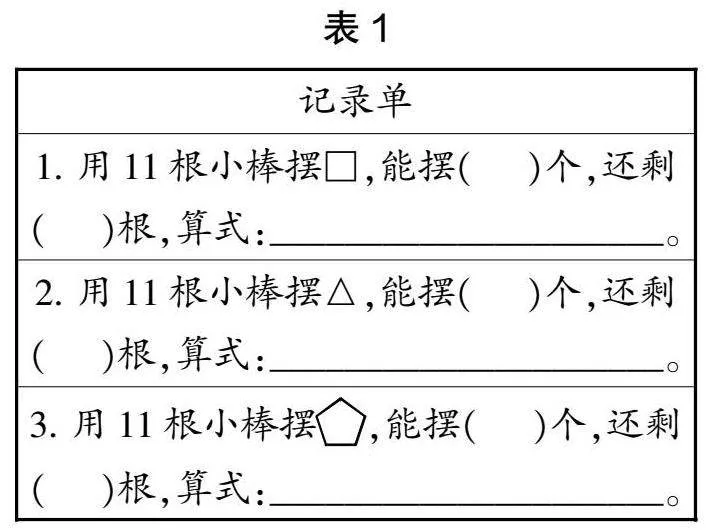

③在合作交流中做好记录(如表1),并挑选1人汇报展示。

拓展活动2:取出一堆学具小棒摆,若有剩余,你觉得剩余几根小棒?若用这些学具小棒去摆△呢?

设计意图:在延伸拓展环节,教师设计摆几何图形的操作活动,促进学生进一步理解余数、余数与除数间的关系,从而形成对有余数除法的深刻理解与认识,同时在活动中培养学生的质疑精神、合作能力。

三、教学思考

1. 用合理的对比推动新知自然形成

对比法是一种帮助学生获取新知的有效方法。教师在教学过程中应关注相似知识在学习路径上的异同点,引导学生在对比中顺利获取新知。本课中,教师通过引导学生对比表内除法与有余数除法,让学生一步步厘清概念中的关键词及含义,在一次次辨析中使认知走向深入,在不知不觉中完成深度学习[2]。教师要在新旧知识对比的过程中,让学生充分体验知识间的紧密联系,从而为学生知识网络的构建提供有效助力。

2.以有效的合作确保深度学习的效度

有效的合作可以促进学生高效学习和能力发展,有助于合作精神、表达能力和思维水平的提高[3]。教师在对比教学法实施的过程中,要多给予学生合作学习的时空,让学生的学习更深入,实现深度学习。本课中,不管是在新知探究环节还是拓展环节都开展了合作学习活动,促进了学生整体认知结构的形成和质疑习惯的养成,真正意义上确保了深度学习的效度。

总之,作为新知获得的有效方式,对比一直蕴藏在教学的过程之中。对比教学法的开发与实施,让学生的数学学习从零散走向整合、由浅层引向深入,实现了真正意义上的深度学习,发展了学生的数学核心素养。

参考文献:

[1] 吴梦园. 引导发现法在小学数学概念教学中的运用研究——以第二学段为例[D]. 杭州师范大学,2016.

[2] 张春梅. 引导学生在参与学习中学会比较[J]. 吉林教育,2017(47):33.

[3] 金燕. 合作学习的教学实践与研究[J]. 初中数学教与学,2016(08):1-2.