初中历史跨学科作业设计的逻辑与路径

摘 要:历史跨学科作业是实现跨学科主题学习常态化实施的题中之义,它为培育学生对知识的整合性理解与在真实情境中解决问题的能力提供了平台,也为“双减”政策下创新作业形式、有效发挥评价功能明晰了方向。其实践路径有:围绕核心概念与关键问题,于不同学科中寻找可跨点;对照教学目标与基本学情,制定跨学科作业评价目标;选择适切载体,创设问题情境;立足思维过程,明晰评价标准。

关键词:主题学习 跨学科作业 初中历史 学业评价

《义务教育历史课程标准(2022年版)》(下文简称“课标”)在“课程内容”层面新增“跨学科主题学习”,旨在加强学生运用多学科的知识与技能进行综合探究的能力,从而转变学习方式、发展核心素养。跨学科主题学习不仅可以在历史课程10%的课时中专门实施,还可以融入日常的课堂学习评价与课外作业评价,常态化实施。

一、初中历史跨学科作业设计的逻辑机理与核心价值

“跨学科”涉及两个或以上学科。广义上讲,学科指由于学术专业分工而产生的现代学科,如历史学、政治学等;狭义上讲,学科指课程方案规定的课程设置,如历史、道德与法治等。基础教育中的“跨学科”侧重狭义上的学科含义,通过课程整合弥补学科课程视野单一、壁垒森严的缺憾,强调学生综合运用掌握的多学科知识、能力与思维去理解结构化的学科知识,解决真实情境中的复杂问题,其核心价值在于多元视野、综合思维与实践应用。当前条件下,以历史课程为本位,进行历史课程的跨学科实施是理性选择。

课外作业是课堂教学的延续,主要包括巩固和拓展两种类型,前者旨在促进学生对知识的记忆与理解;后者旨在促进学生历史思维能力与实践活动能力的发展。[1]可见课外作业与跨学科主题学习具有功能一致性。学界早已提出设置“综合性的历史作业”以培养学生运用多学科知识解决问题的能力。[2]当下对跨学科作业设计的探讨,无外是对已有研究与经验的补充与适度重构。

基于学界对跨学科学习的阐述,[3]本文认为历史跨学科作业是学生将所学历史课程与其他课程的知识、能力与思维等结合起来,通过一定的载体(如主题、现象、问题、产品等),对历史知识形成整合性理解和解决历史问题的一种过程性评价方式。据此,历史跨学科作业需要多学科融通,借助问题、项目等载体,突出在应用、探究的过程中建构意义。

由概念引申,实施历史跨学科作业有如下意义:其一,为培育学生形成对历史知识的整合性理解、提升在真实情境中解决问题的能力提供了平台。其二,为跨学科主题学习的常态化实施指明了路径。其三,为“双减”政策下创新作业形式、有效发挥评价功能明晰了方向。“跨”只是手段,“用”才是目的。跨学科作业聚焦多学科知识的综合应用,一定程度上能改变重复抄写、机械训练的作业样态,指向减量提质增效。

二、初中历史跨学科作业设计的实践路径与案例呈现

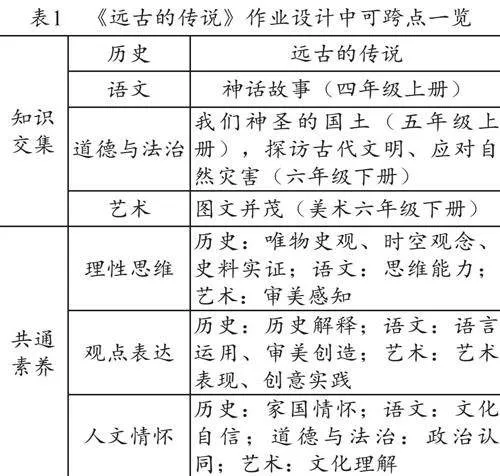

(一)围绕核心概念与关键问题,于不同学科中寻找可跨点

核心概念指统括单元或单课主干史实的、具有一定理论内涵与价值取向的重要概念,[4]关键问题则是由一个或若干核心概念联结而成基本结论的疑问化表达。核心概念与关键问题的确定方法即内容分解,将课标内容要求与教科书文本进行细化处理。以统编版《中国历史》七年级上册第3课《远古的传说》为例,课标要求是“通过古代文献中记述的黄帝、炎帝等神话传说,了解其中蕴含的历史信息”,核心概念即神话传说与历史信息,关键问题即“黄帝、炎帝等神话传说蕴含了哪些历史信息?”上述分析构成了课堂学习评价与课外作业评价的立足点,也是寻找不同学科交集的参照点。

理论上讲,寻找学科交集有向下兼容与向上兼容两种方式,前者指利用学生已经学习过或正在学习中的其他课程知识、技能;后者指利用学生尚未学习,但义务教育课程方案与各科课程标准规定的内容,如学习曲辕犁(七年级内容)时,适度引入物理课程力学知识(八年级内容)。历史课程跨学科实施应以向下兼容为宜,因为向上兼容意味着学生需超前学习其他课程知识,既增加学习负担,又难以保证成效。除寻找知识交集外,还需寻找素养交集,以之作为作业设计与评价的参照。在《远古的传说》作业设计中,鉴于初中各科学习尚处于起步阶段,故笔者主要根据小学课程寻找可跨点。

(二)对照教学目标与基本学情,制定跨学科作业评价目标

借用教学评一体化的话语,教学目标规划了“学生要到哪里去”,而包括作业在内的学业评价就是要判断“学生到了哪里”并促进“学生到达目的地”。通过学情分析,教师能够诊断学生经过课堂学习后达到的学业水平及其与教学目标的差距,锁定学生的疑点与难点,制定作业评价目标——它从属于教学目标并对其进行补充,能进一步明确学生应运用多学科知识将关键问题解决到何种程度以及“跨”的限度。这里的“跨”不是为跨而跨,而是通过多学科联通来攻克学科学习中的疑难点,实现对知识的活学活用与深度理解。

基于上述分析,笔者将《远古的传说》作业评价目标设计如下:

将部分神话传说与考古发现、科学研究相对照,提炼其中蕴含的历史信息,据此描述神话传说的史料价值,能认识到神话传说虽然无法与考古证据完全契合,但一定程度上反映了我国民族文化的丰富内涵(理性思维);初步学会用语言文字、艺术表现等形式表述自己对神话传说的理解与认识(观点表达);进一步认识中华文明源远流长、多元一体,逐步形成尊重非物质文化遗产的态度(人文情怀)。

(三)选择适切载体,创设问题情境

由概念可知,跨学科作业的载体多样,可以是主题、问题、项目等,而微探究、微项目等载体为跨学科作业的常态化实施提供支撑——“微”意味着学生投入较少的精力即可完成,契合一线教学的现实关切与“双减”政策的落地需要。选择载体需依据学科交集与共通素养,确保拟定的学科均能参与到对关键问题的解决中。载体的具体呈现即问题情境,包括学生需要完成什么任务及依据的材料。

《远古的传说》作业以“揭秘神话传说的历史密码”为主题,包括揭秘神话、创意表现两个子项目,前者让学生解读神话传说反映的历史信息,后者让学生通过文学、艺术等形式来表达对神话传说的理解。作业提供了三组材料——阪泉之战、黄帝战蚩尤、大禹治水,均是小学语文教科书及配套阅读丛书中的故事,并呈现解读材料。学生需调动历史、语文、道德与法治、美术等课程知识与共通素养,分组合作完成任务。限于篇幅,本文以“阪泉之战”的设计为例,阐述基本思路。

材料一:阪泉之战(出自王璐:《新课标名著小书坊:中国古代神话故事》,略)

材料二:黄帝统帅熊、罴、豹、虎,以雕、鹰、鸢为旗帜,证明了其超越单一氏族的影响力,这些动物代表的是以此为图腾的氏族或部落。黄帝最初是氏族领袖(后演化为氏族部落保护神),在与别的氏族的交往中,黄帝氏族逐渐发展为黄河流域最重要的部落,并吸收其它氏族、部落图腾——这也体现于作为黄帝部落图腾的龙兼容了不同动物特征的事实。

最高神(整个部落的信仰)在形成过程中会兼并其他较小氏族部落的神,最高神也就被赋予了凌驾于其他神之上的特征。部落之间通过交往、战争逐渐融合,他们信仰的神随之合并,这样其中一个神的特点就被赋予到最高神身上。但必须得解释为什么它们中的一个被奉为至尊而另一个却被排除在外了,于是人们想象被淘汰的神是在战斗中被击败了,它被淘汰就成了失败的结果。

——苟波《中国古代黄帝神话中的仪式和图腾研究》

任务:1.查找资料,列举作为黄帝氏族图腾的龙蕴含哪些动物的形象,依据材料二对该现象做出解释。2.依据材料二,描述阪泉之战故事中蕴含的历史信息。3.任选其一完成:①图文并茂:学校将举办非遗文化主题展览,请创作一幅有关阪泉之战某一情节及其所反映史实的简笔画或漫画,并用简洁的语言写出创作意图。②非遗申请:某地欲以阪泉之战申报非物质文化遗产,请结合该神话传说的内容与价值,尝试写一篇100字左右的申报书。

该作业借助历史、道德与法治课程的知识与思维,对语文课程的故事进行再解读,使学生形成整合性理解——“神话传说虽有虚构特点,但蕴含了历史信息”,再利用语文、艺术课程技能对这一理解进行转化,指向“认识中华文明源远流长、多元一体”。需要强调的是,跨学科作业并非意味着每一道题目都需要“跨”,而应根据怎样才能更好地发展学生的历史思维来灵活设置。在“大禹治水”的设计中,设问“有学者认为该传说反映古气候的变化,有学者解释为海水倒灌引发的洪水灾害及治理过程,可见对神话传说的解释有何特点?你对神话传说的史料价值有哪些新认识?”就是单学科题目。

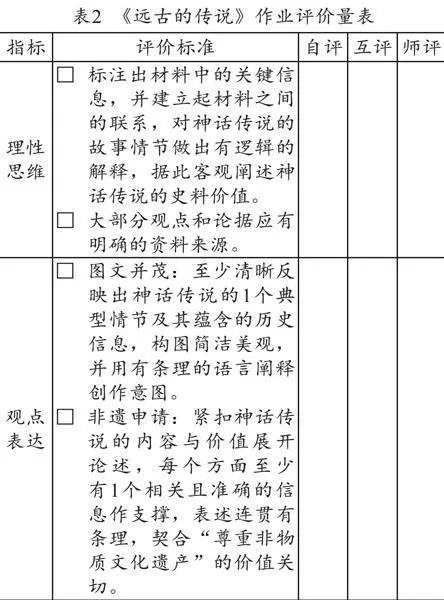

(四)立足思维过程,明晰评价标准

关于跨学科主题学习评价,课标提出三种方式:一是以历史课程为本位,兼从多学科的角度评价学生表现;二是对学生的历史素养进行评价;三是对学生表现出来的共通性素养进行评价。由于共通素养本就是对历史课程核心素养与其它课程核心素养共性的提炼,其对素养的一般性阐述涵盖了历史课程核心素养的特殊性,故三种方式实质上均强调将学生的历史核心素养表现作为主要评价指标。及至评价标准的制定,本文认为:其一,评价标准应指向历史思维及其外化表现。其二,评价的目的在于改进,应有利于学生对评价进行学习。其三,评价标准应简便具体可操作,并针对重点问题进行设置。《远古的传说》作业评价量表如下:

综上所述,借助微探究、微项目等载体,跨学科作业是实现跨学科主题学习常态化实施的有效突破口,亦是推进初中历史学业评价有效转型的重要纽带,承载着整合理解、实践应用与价值引领的教育旨趣。

【注释】

[1] 于友西、赵亚夫:《中学历史教学法(第4版)》,北京:高等教育出版社,2017年,第243页。

[2] 陈伟国、何成刚:《历史教育测量与评价》,北京:高等教育出版社,2003年,第71页。

[3] 夏雪梅:《跨学科学习:一种基于学科的设计、实施与评价》,北京:教育科学出版社,2024年,第6页。

[4] 郑流爱:《基于知识分类理论的历史教材内容整合与建构》,《历史教学(上半月刊)》2022年第11期,第64页。

* 本文系山东省济宁市基础教育综合改革项目“乡村教师专业发展策略研究”(项目编号:394)、济宁市兖州区2022年度教育科研课题“基于义务教育新课程标准的教学评一体化实践研究”(课题编号:2022YK33)成果之一。