创设历史情境性问题,启发学生学习思维

摘 要:历史学习需要创设真实有效的历史情境增强学生的体验感和参与感。历史情境性问题的创设,有助于学生在历史情境的推理、研究、运用策略的过程中,对历史现象做出合理的历史解释。因此,教师可以基于课时主题、单元主旨和时代特征创设有效的历史情境性问题,这是对学生学习历史思维的一种启发,也是对学生史料实证、历史解释等学科核心素养的有效培育。

关键词:情境性问题 课时主题 单元主旨 时代特征

一、历史情境性问题创设的重要性

“历史是过去的事情,为了促进学生了解、感受、体会历史的真实境况和当时人们面临的实际问题,需要创设历史情境拉近学生与历史之间的距离。所谓的情境性问题是指向具体情境,并向学生提出挑战。它要求学生执行方案或解决办法以便达到某种目标。这种目标不能马上达成,其完成过程需要推理、研究、运用策略。”[1]这可以更好地启发学生的学习热情和思维。

中学历史学科的情境性问题创设,要基于学科核心知识内容,借助各种形式的材料,帮助学生走进历史现场,还原历史真相。在这一过程中启发学生对某一历史现象的思考,产生历史情境性问题的认知冲突,再运用学科核心知识针对历史情境性问题做合理的历史解释,从而启发学生历史学习思维,培育学生学科核心素养。

二、历史情境性问题的创设策略

(一)解读课时主题,创设“微观”情境性问题

教材的单一课时是教师开展教学的最小单位,也是教师在日常备课中最关注、最容易解读的。历史教材是按原因、内容和影响的历史逻辑陈述历史事件,表明历史结论。如何在这简单直观的教材内容中让学生产生历史疑问?笔者认为需要基于课时主题,创设历史的“微观”情境性问题。笔者以九上《世界历史》中的《西欧庄园》一课为例,谈谈基于课时主题,创设“微观”情境性问题。

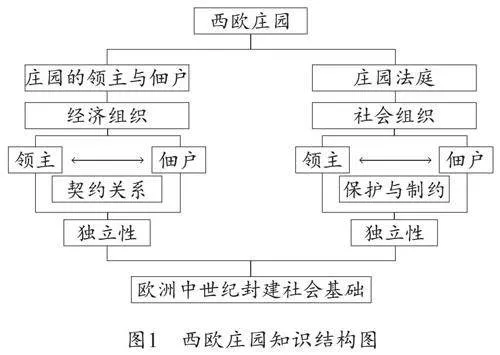

1.理清课时子目关系,建立课时逻辑

本课课标要求是通过庄园生活,了解中世纪西欧封建社会的发展变化。教材课程内容分两目:第一目是庄园的领主与佃户:认识西欧庄园是经济组织单位。本子目通过领主与佃户农业经济组织形式的关系说明西欧庄园是独立的经济组织;第二目是庄园法庭:认识西欧庄园是社会组织单位。本子目通过庄园法庭的职责反映西欧庄园承担着司法、行政和政治等方面的职能。两子目帮助学生认识西欧庄园是欧洲中世纪封建社会的基层组织结构。具体逻辑关系如下:

2.基于课时历史逻辑,创设情境性问题

基于这一课时的历史逻辑,笔者以《中世纪人》中的历史人物波多一家在西欧庄园中的生产生活状况,创设历史小人物的“微小”历史情境性问题,启发学生对本课的历史学习。

导入部分:展示史料:《中世纪人》对庄园生活的描述

史料:波多及其妻子厄门特鲁德均为查理曼大帝时期维拉里庄园的佃户,二人育有3个孩子。他有自己的房屋,有耕地、葡萄园和草坪。

活动:结合图文,说说你眼中的西欧庄园。

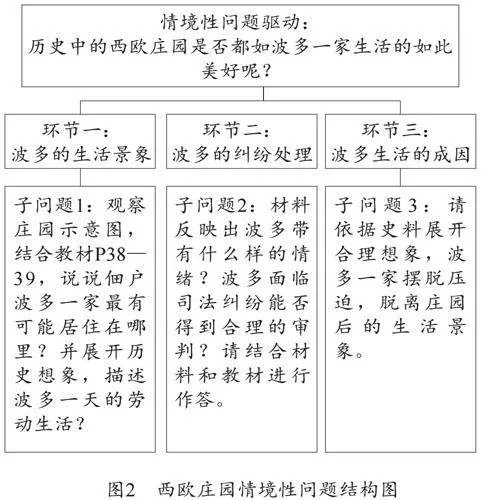

情境性问题驱动:历史中的西欧庄园是否都如波多一家生活的如此美好呢?

通过历史情境的铺垫,先让学生感受到西欧庄园的美好,再通过情境性问题的驱动,激发学生对历史上西欧庄园真实的生产和生活状况探究的热情。

在授课部分,结合史料设计三大学习探究,解决情境性问题,具体如下图:

通过此图可以发现,本节课三大环节都是借助波多一家在庄园中的生产生活景象的史料,还原历史真相。通过三个子问题,引领学生从经济生活、政治生活和西欧庄园成因三个视角运用本课核心知识做合理的推理、探究,做合理的历史解释,最终让学生全面了解西欧庄园真实的历史状况,回答导入部分的情境性问题。

(二)提炼单元主旨,创设“中观”情境性问题

历史课程内容由若干个学习专题组成,这些专题是教材中学习单元的组成部分。教师在分析教材时,应将单元作为一个整体考虑。单元的主题是围绕某个历史时期的核心内容或关键问题确定的,它构成了一个完整的学习情境和学习范围,为学生具体学习历史、认识历史提供了路径,搭建了平台。同时单元内容的整合,需要明确单元下各课的侧重和关联,尤其要发掘和梳理单元主题学习内容中蕴含的具有培育核心素养意义的要素,从而整体发挥单元学习的教育效果。[2]因此,教师可以创设基于单元主旨的历史情境性问题,引领整个学习单元的开展。以八上《中国历史》中第六单元《中华民族的抗日战争》为例,谈谈基于单元主旨创设“中观”情境性问题。

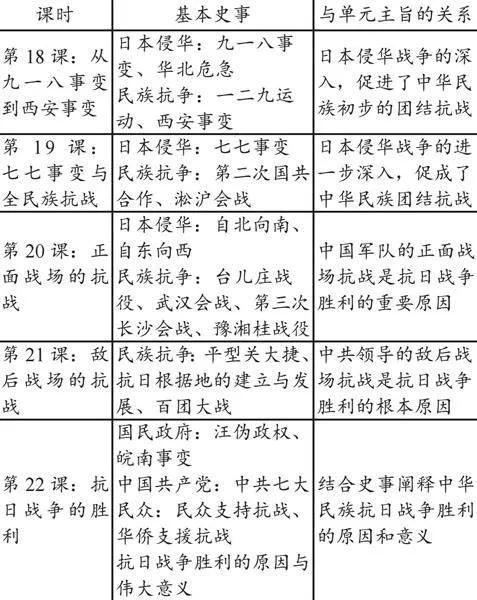

1.理清课时与单元关系,建立单元逻辑

本单元的主旨思想是“自日本发动九一八事变以来,中华民族面临着日益严重的民族危机。在民族危机日益深重的危机时刻,中国共产党提出了建立抗日民族统一战线的主张,在正面战场和敌后战场的相互配合下取得了抗日战争的胜利”。因此本单元可以分为两条主线:一条是日本侵华战争;另一条是中华民族抗战。同时两条主线之间也存在互为因果的关系:即日本侵华战争的深入是中华民族全民族团结抗日的原因,全民族团结抗日又是日本侵华战争战败的原因。基于此单元主旨,本单元各课时与单元主旨的关系如下表:

基于此表分析可以得知,第18、19课侧重讲述日本侵华战争的历史进程,第20、21课侧重从不同侧面讲述中华民族的抗战,第22课则是对抗日战争胜利的反思。

2.基于单元主旨逻辑,创设情境性问题

在理清本单元的主旨思想后,笔者在单元起始课围绕着单元主旨思想和单元逻辑,创设单元情境:

“1945年重庆谈判期间,中苏友好协会举办一次酒会,邀请国共双方代表及各报社记者参加。席间,一位国民党方面的记者说:“我出个谜语给大家猜。谜面是‘日本投降的原因’,谜底是‘我国古代一人名’。”结果出现几个谜底:屈原、蒋干、苏武、毛遂和共工(教师对人名含义做解释)。

单元情境性问题:你认为是哪一“人名”才是日本投降,抗战胜利的根本原因?通过本单元的学习进行作答。

以此单元情境性问题为驱动,让学生带着此问题去开展单元学习,这有助于学生站在更高更整体的视角去认识本单元学习,这有助于学生以本单元的核心知识为本,对单元情境性问题去做合理的推理、探究,培育学生史料实证、历史解释等学科核心素养。

(三)把握发展特征,创设“宏观”情境

中学历史教材的编写分为古代、近代和现代史。每一时代都具有时代的统领性。因此,教师可以创设基于时代特征的历史情境性问题,引领整个时代的学习开展。笔者以七上《中国历史》中第9课《秦统一中国》为例,谈谈如何从秦朝历史的情境性问题创设,引领中国古代史的学习。

1.解读时代特征,认识发展主流

在中国古代史的教学过程中,教师需要凸显“统一多民族国家”这一时代特征,要认识到从史前时期开始,中华文明就具有“多元一体”的特征。在不同发展阶段,各区域、各民族的文明成就都在不断地交往交流和交融,最终都汇集到中华文明中,这充分说明了中华文明是由各民族共同缔造的,统一多民族国家在这过程中萌芽、建立、发展、巩固。

2.基于时代特征,创设情境性问题

在认识中国古代史的时代特征后,教师在开展这段历史的教学时,均要站在大历史的宏观视角去审视、解读各朝代的发展变化。而《秦统一中国》这一课,在中国古代史中又占有重要的地位,它是统一多民族封建国家的建立时期,对后世中国的发展产生了深远的影响。基于此时代特征,笔者创设了具有时代特征的历史“大”情境:

展示国宝“何尊”历史图片。

史料:“中国”初义是“中央之城”,即周天子所居京师(首都),与“四方”对称。

——选编自《“中国”的古今演绎》

活动:“中国”一词最初的含义与今天有何区别?

情境性问题驱动:你认为何为中国?

以此历史情境性问题为驱动,开展本课的学习。在深入学习秦朝为何能够统一中国以及随后实施的一系列巩固统一措施的基本史实的前提下,再向学生展示历史观点:

观点:秦是中国历史上第一次完整清晰地建构起地理“中国”认同、政治“中国”认同、文化“中国”认同的朝代,历史上的“中国”和“中国人”由先秦的多元成为一体……最终归于“秦人”,形成多民族“中国”认同。

——摘编自贾雪枫《为什么说秦是中国历史上第一个统一的多民族国家》

活动:结合秦朝治国举措,说明秦统一中国的历史意义。

通过此活动,让学生结合秦朝统一的具体措施去对“统一多民族国家”这一时代特征做合理的推理、探究,从而让学生认识到“统一多民族国家”是一种中华民族的国家认同,它包含“地理空间的建构”“政权、王朝、君主认同的建构”和“文明认同的建构”,而秦是这种国家认同的开启时期,之后中国历史的演进都是对“统一多民族国家”内涵的丰富和发展。通过本节课,我们旨在以“何为中国”这一具有鲜明时代发展特征的情境性问题为驱动力,引导学生再次审视整个中国古代史。在此过程中,学生将结合各个朝代的具体史事,进行深入的推理、研究,并灵活运用各种策略,以丰富、完善并强化对“中国”这一概念的理解。从而有效培育学生的史料实证能力和历史解释能力,进而促进其历史学科核心素养的全面提升。

【注释】

[1] 邵朝友:《基于学科素养的表现标准研究》,上海:华东师范大学出版社,2022年,第87页。

[2] 中华人民共和国教育部:《义务教育历史课程标准(2022年)》,北京:北京师范大学出版社,2022年,第56页。