基于博物馆资源的《资产阶级民主革命与中华民国的建立》单元教学策略

摘 要:在核心素养导向下,实现初中课堂与博物馆的有效链接成为必然。以第三单元的教学为例,从整合博材资源,活用博物馆情境,创设博物馆互动,发现博物馆美育四个方面阐述博物馆与初中历史的融合教学,提出具体的策略。

关键词:博物馆 初中历史 融合教学 策略建构

“博物馆资源微型化运用是围绕教学内容将文物引入课堂。这是一种以历史学科为核心运用博物馆资源的方法,即根据教学内容需要引入相应资源进行例证、解读。”[1]博物馆成为初中历史教学的重要场所。本文结合《中国历史》八年级上册第三单元的内容与湖北省辛亥革命博物馆的资源进行有效对接,充分把馆藏资源和教学内容有机结合,以探寻博物馆与一线教学的融合。

一、整合博物馆资源,理清历史脉络

博物馆中的图文陈列与初中历史学科内容有契合之处,把博物馆线上虚拟展厅的教学资源与课本资源有效结合,从而理清历史脉络。要达成这样的任务,需要完成以下尝试:

(一)重建单元知识联系,整合大单元教学思路

“大单元教学在选择教学内容、教学方法和教学时间上能够做到有的放矢,其核心理念是采用整体备课的思想,在教学中运用多种教学方法,使学生形成综合性的视角和思维。”[2]从单元结构看,第三单元共分4个课时,课时之间体现了时序性。笔者结合课程标准和教学关键问题,对单元内容进行了重新建构,如表1所示。

从上表可知,重构后的课题将更好地展现学科的综合性、系统性和整体性,更利于学生把握和理解孙中山和辛亥革命。在第一课时学完后,就让学生评价孙中山,其实不是很妥当。学完有关他的革命活动后,再对人物进行评价则比较合适。因此把“评价孙中山”置于最后一课时比较合理。

(二)巧用博物馆基本陈列,馆藏资源与教学内容相呼应

辛亥革命博物馆的基本陈列“共和之基——辛亥革命历史陈列(展览)”的内容分成了晚清中国、革命原起、武昌首义、创建共和、辛亥百年五部分。重新构建的课题就是根据陈列内容进行匹配。

在讲授第一课时《晚清中国,革命原起》时,教师带领学生通过辛亥革命博物馆网上云展览VR走近第一展厅,让学生在课堂中就可以体验观看展览。其主要任务是让学生了解历史背景和革命志士的奋斗事迹。

在第一展厅有一幅油画《孙中山伦敦蒙难》(图略),学生观察油画,教师补充文字材料,让学生了解孙中山早期革命中的一段经历,带领学生领悟革命之路的艰辛。

材料1 孙中山割辫子于1895年广州起义失败后,显示了一个革命先行者同王朝的决裂。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料2 被禁于中国使馆中。使馆即拟将其递解回华,处以死刑。……如不急起营救,必将罹难。

——孙中山求援信

任务:结合以上材料,评价孙中山早期的革命活动,并谈谈你的感受。

这使得学生有兴趣、有话说。从文物背后的故事找到学生的最近发展区,从而充分挖掘好文物背后的育人作用。藏品提升了学生的认知,同时有助于学生更好的理解革命之路的艰辛。博物馆展览中的藏品,蕴含丰富的文史信息,教师要巧用、有选择性地结合教学内容,而不是全盘拿来。此外,博物馆中有一些还原历史的情境,教师也要利用起来。

二、活用博物馆情境,锻炼历史想象力

“唯物史观认为,一切历史事件现象都是人的行为造成的,而人们的行为是由他们的意识、动机、目的和意志所支配的。”[3]教师在使用博物馆资源时,要结合具体的历史细节,活用博物馆情境资源,带动学生去想象当时的历史空间和历史人物的内心世界。

(一)还原历史现场,开启一场时空对话

在学习了革命志士刘道一、徐锡麟、秋瑾、黄花岗七十二烈士的事迹后,学生在情感上有了触动,但是处于一个低阶的维度。要让学生的认知升华,教师需要抓住现有的情境,再补充相关的文字资料,从小切口去发散学生的想象力。

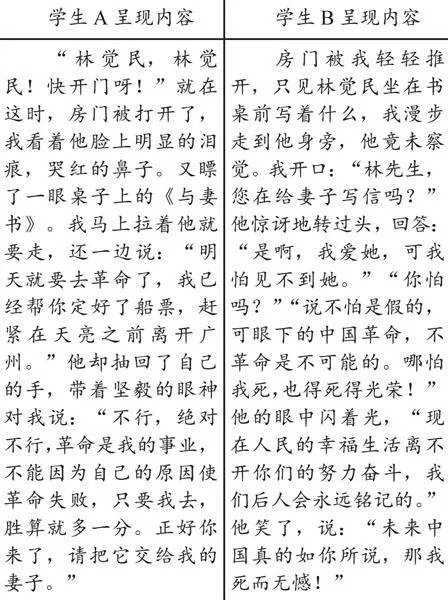

情境1:1911年黄花岗起义的三天前——即4月24日晚,夜深人静时,林觉民思绪翻涌,不能自已,彻夜疾书,写下了给妻子的诀别书。

问题设计:假如穿越到1911年4月24那晚,你遇见林觉民,你会跟他交流些什么?

有了情境的体验,学生的想象力变得丰富。从两位学生的文字中也能看出他们在情感和认知上的再创造。

(二)穿越典礼现场,感受革命者的担当

“历史课堂的人文教育需要创设历史情境。让学生在当时的历史情境下,感受体验当时的人所思所想,在学生的心灵里重演当时的人事。”[4]利用博物馆中的场景重塑,使学生“回到”就职典礼现场,感受革命者的担当。

情境2:博物馆第四展厅“孙中山就职典礼”场景

任务:在这隆重庄严的时刻,假如我们就在当时的就职典礼现场,你觉得孙中山先生会在就职典礼上演讲些什么?

学生对此很感兴趣,有学生甚至扮演孙中山写道:“同志们,中华民国的成立,大家无疑是经历了巨大的努力。……百年后,我相信中国会富起来,强起来,但这些需要我们为革命奋斗一生。”教师最后出示孙中山的《就职誓言》(略),验证学生的想象力是否合理。活用好博物馆的情境,引起了学生的兴趣,有兴趣就有认同感,就达到了教育的目的。

三、创设博物馆互动,培养历史思维力

教师采用博物馆微型化资源,尝试将博物馆资源与教学内容融合。传统教学吸引不了学生的兴趣,而且内容比较杂乱。结合微型化资源将有效地缓解传统课堂的枯燥,调动学生的课堂积极性。

活动名称:漫游首义之城武汉

口号:探寻辛亥革命旧址遗迹的前世今生

任务:任选一处辛亥革命旧址遗迹(图略),设计文物讲解词。

这一任务的设计提高了学生的参与度。教师提供了文物的基本信息,任务操作性很强。此处选取部分学生的解说词。

学生C:大家请看,这是“起义之门”,当年的革命志士就是通过这个门,拉开了辛亥革命的序幕。当年有点破败,这也象征了清政府的腐败。而今,百年已过,城门经过修葺,它被翻修,熠熠生辉,象征着革命胜利后,国泰民安。

学生D:现在看到的是孙中山铜像,高耸的底座,为其增添了不少威严。孙中山是伟大的革命先行者。他弃医从政,走上革命道路。先后建立兴中会和同盟会,并提出著名的“三民主义”,领导辛亥革命推翻清王朝的统治,创建中华民国。想必孙中山先生也透过铜像眼看到了他梦想中的强国。

经过这样的活动,学生的创造力被激发了。博物馆除了带给学生乐趣、灵感外,还能培养创造力。“博物馆参观给那些在书面上没有学术实力的孩子提供了发展自我的机会。每个人在博物馆中都会用一种不同的方式发光。”[5]

四、发现博物馆美育,浸润家国情怀

博物馆教育功能中有一项是美育,即审美教育。它是对文物展品的欣赏,也是对文物故事背后精神的追求,更是对人生价值观的引领。通过对一件馆藏文物《李次生高举十八星旗图》(图略)的赏析,学生了解背后的感人故事,理解保护文物的重要性,激发对文物守护者的敬佩之情。从物到情的升华,叙史见人,浸润家国情怀。

该图的故事:武昌起义的第一枪打响了。李次生将这面浸染了辛亥志士鲜血的旗帜,紧紧缠在腰间,从汉口渡江至武昌,冒着枪林弹雨……用生命奋力挥舞星旗,一时间,革命军士气大振……

文物背后的故事:李次生之子李志新老人将他毕生收藏的画和其他辛亥革命文物共100多件,全部无偿捐赠给武汉辛亥革命博物馆。很多文物是老人寻访全台湾的辛亥老兵后的所得。

设问:看完文物和文物背后的故事,谈谈你的收获和感想。

学生从获取信息,到最后的有感而发,感受到了两代老人的历史传承精神和深厚的家国情怀。博物馆的美育体现在文物和文物背后,师生要用发现的眼睛去感受美,从故事和细节中产生共鸣,从而浸润家国情怀。“博物馆的角色已不仅限于保护藏品,它们还需要分享和不断地重新解读它们。”[6]博物馆丰厚的历史资源为历史教学提供了诸多素材,历史学科教学离不开博物馆资源的辅助。我们要培养学生认识美、爱好美和创造美的能力。

【注释】

[1]程菊:《重构学习单元,促进核心素养落地》,《基础教育课程》2019年第7期,第41页。

[2]尹志和:《传承“红色精神”,探析“大单元教学”》,《教学月刊》2021年第6期,第18页。

[3] 叶超奇、张胜平:《历史想象与学科核心素养落地》,《教学月刊》2021年第4期,第3页。

[4] 张能:《博物馆资源在历史教学中的运用与思考》,《中学历史、地理教与学》2021年第4期,第50页。

[5] 杨亚丽、李存红:《基于学科本质的历史课堂教学实践》,《中学历史、地理教与学》2021年第7期,第50页。

[6] [美]艾琳·胡珀-格林希尔著,蒋臻颖译:《博物馆与教育:目的、方法及成效》,上海:上海科技教育出版社,2017年,第118页。