比较研究法在高中历史一轮复习中的应用及策略研究

摘 要:比较研究法是指通过分析两个或两个以上历史事件/现象之间的同异以探寻其本质属性的方法。比较研究法是诸多学者经常采用的一种研究历史的方法,这种方法同样适用于高中历史一轮复习,可以提升学生思维能力,培养核心素养,体现历史学科育人功能。

关键词:比较研究 高中历史 一轮复习

高考历史一轮复习是高考复习过程中最重要的环节,这个阶段的学生基础知识和思维能力仍然相当薄弱,教材知识量庞大且需要选修必修融合。题目难度逐渐上升,一轮复习面临夯实基础和提升能力的双重重任,还要为后面的二轮甚至三轮复习打下良好基础,这就要求必须以新的教学方式整合教材内容,提升学生能力,落实核心素养。《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》中有14处提到“比较”,还明确提出通过历史比较研究法知道综合运用不同史料进行研究的重要性来培养学生核心素养,[1]这为高考历史一轮有效复习提供了支撑。

一、历史比较研究法的应用

历史比较研究是指通过分析两个或两个以上历史事件或现象之间的同异以探寻其本质属性的方法,即比较研究法可以“明同异”“探本质”。该方法主要有两种比较类型,第一种是横向和纵向的比较,第二种是宏观和微观的比较。 围绕历史比较法“明同异”“探本质”的功能,依据比较的两种类型,对《中外历史纲要(上)》第4课《西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固》。

首先分析课程标准后可以发现,具体到本节课的教学目标应该是通过汉朝的统治措施认识巩固统一多民族封建国家的意义和认识两汉衰亡的原因,明确目标后可以利用比较研究法作如下设计:

(一)“明同异”

任务一:结合选必修教材按角度自主梳理秦始皇和汉武帝建立和巩固统一多民族封建国家的措施。

设计意图:一轮复习必须夯实学生的基础知识,为后面提升能力做准备,还要打通选必修教材之间的壁垒实现知识的融通,学生自主梳理秦始皇与汉武帝统一措施,既回顾教材,又促进主动学习。而且要求分角度进行梳理可以帮助学生塑造知识的结构化和体系化。

任务二:请结合秦汉时期建立和巩固统一多民族封建国家的措施,谈谈你对“汉承秦制,有所损益”这句话的理解。

设计意图:通过理解“汉承秦制”引导学生将秦汉巩固统一的措施作纵向对比研究,通过解释“有所损益”引导学生将秦汉巩固统一的措施作横向对比研究,这项任务的完成必须建立在学生充分理解措施内容的基础之上,这既完成本单元课程标准“了解秦汉建立巩固统一多民族封建国家的措施”,又在复习历史史实的基础上培养了学生的核心素养,实现知识向能力的转变,比如纵向对比可以培养学生的时空观念和唯物史观,横向对比解释“有所损益”可以培养学生的史料实证和历史解释素养。

任务三:“中兴”还是“创革”是光武帝统一之后面临的问题,请同学们指出光武帝的选择并结合史实加以论证。

设计意图:通过回忆所学论证光武“中兴”再次夯实学生基础知识,也可以由此纵向和横向对比西汉和东汉巩固统一的措施,再次让学生找准历史发展的趋势,在理解和表达的过程中落实核心素养的培养。

(二)“探规律”

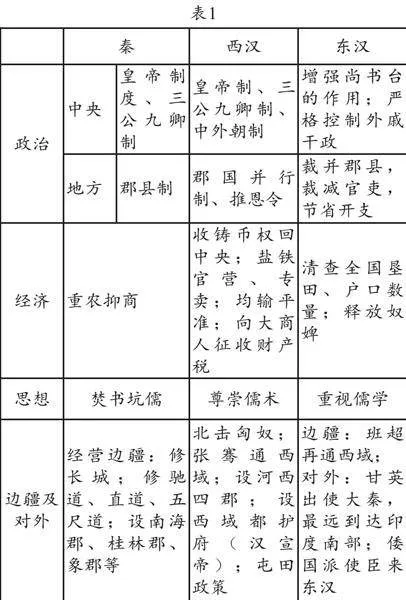

任务四:请同学结合表1分析封建国家在巩固统治时有什么共性?在管理封建国家共性问题的背后又埋下了什么隐患?结合共性和隐患谈谈你对中国历史上统一多民族国家发展的认识。

设计意图:通过三朝代巩固统一措施的微观对比,引导学生洞察封建国家管理的共性问题与隐患,深化对封建国家发展的理解,达成课标要求。此过程促进比较研究从微观至宏观的跨越,助学生透视历史本质,把握社会与事物发展的普遍性与特殊性,体现历史比较研究法探寻共同与特殊规律的核心价值。

二、历史比较研究法的策略

(一)比较视角的选择

有效运用比较研究法,关键在于精准选择比较视角。理论上,万物皆可比较,但无意义的比较仅是徒劳。因此,首要任务是确立一个既明确又富有教学价值的比较视角。这要求我们的比较必须紧密贴合课程标准,旨在服务教学,突破重难点,助力教学目标的达成。本课即围绕课标要求,设计对比秦汉巩固统一多民族封建国家举措的视角,以深刻理解这一历史进程的意义。同时,确保可比性是发挥比较研究法“明同异”优势的关键。完全雷同或截然不同的历史事件,缺乏比较的张力与价值。唯有那些既相互区别又相互关联的历史现象,方能激发深入探究的兴趣,通过同中求异或异中求同,精准捕捉事物特质,彰显比较研究的必要性。秦汉帝国虽常被史学家视为整体研究,但细究之下,两者间的异同点构成了丰富的比较空间,正是这些异同,为历史比较研究提供了广阔的舞台。

总之,历史比较研究法植根于万物同异的哲学基础,通过精细的求同比异,我们得以揭开历史发展的脉络,洞悉其本质规律,从而领略历史的深邃魅力,享受学习历史的无穷乐趣。

(二)比较内容的整合

历史复杂多变,在漫漫长河浩如烟海的历史时空里选择合适的比较内容服务于历史教学也是一项艰巨的任务,要求历史教师必须具备一定整合历史知识的能力,最大限度发挥比较的功能。第一,整合具体内容,主要是比较史料和历史现象。史料是指可以研究或讨论历史时可根据的东西,人类对历史的认识和研究离不开史料,在教学过程中我们可以根据教学内容比较同源史料或异源史料,也可以比较原始史料和转载史料,亦可以比较官方史料和民间史料,在对史料的辨析和理解中重现真实的历史,培养学生的史料实证素养。现象是事物在发生、发展、变化过程中所表现的外在联系性和客观形式,历史现象是研究历史本质的必经之门。具体到高中历史教学比较历史现象问题,王慎荣认为“历史现象复杂多变……要从具体的历史实际出发,对具有可能性的各种社会结构,或经济、政治、文化、思想领域的各种历史现象进行纵向和横向的异同比较……”[2]教师也可以先确定历史现象的类型,比如可以比较政治制度、经济形态和社会性质等,把复杂的历史现象整合在同样的框架下进行比较从而突出比较的可比性和有效性。第二,整合多维度。这种多维度可以是多学科,前面已提过历史发展是复杂多变的,这种复杂性也决定了历史是一门综合性很强的学科,也是最适合进行跨学科学习的一门学科。面临高速发展的信息社会和日益复杂的社会问题,学会整合多学科知识解决复杂问题是未来社会不可或缺的能力,高中教学也有责任为此而努力,因此,历史教学过程中采用比较研究法时可以提倡多学科比较,打破历史学科与其他学科之间的壁垒,站在多学科的基础上综合看待历史的发展探寻历史的本质。除此之外,这种多维度也可以是多地区之间的比较,可以是不同国家或地区在同一历史时期中表现出来的共性和差异,比如汉代时西方罗马帝国也已建立,东西方帝国之间也可以找到合适的内容进行比较,不仅可以借助这种跨度较大的差异性激发学生的探究热情,还可以培养学生的唯物史观和全球史观,为培养具有国际视野的学生奠定基础。

(三)比较目的的达成

选择使用历史比较研究法最主要目的是配合实现育人目标,所以还需要重点关注比较研究目的的达成和比较行为的意义,综合来看,比较研究法是值得推荐并采用的一种重要教学方法。第一,它可以帮助解决高考历史复习的困境。目前高中历史教材于2019年开始使用推广,它改变了以前专题史编排模式而采用纲要的形式呈现,一线教师普遍反映教材内容多、教学任务重,并与较少课时量的现状不匹配,新授课有此压力,复习课更甚,复习课不仅要夯实基础,还必须整合教材内容帮助学生实现知识与能力的双重提升。历史比较研究法最善于从复杂庞大的知识结构中分析提炼出本质规律,分析知识的过程就是夯实基础,提炼本质规律就是提升学生的归纳总结和概括能力,而找出并认识历史发展的本质规律恰恰是历史学科育人功能的体现,因此,比较研究法既能帮助学生巩固知识举一反三以更好的状态迎接高考,又能感悟人生哲理,升华思想,提高综合素质。第二,它有助于培养学生核心素养。从比较的视角来看,所有比较的对象都必然涉及时间和空间,都必须把他们置于广阔的时空背景下开展比较研究,也就是说时空性是比较研究的最重要条件之一,在比较的过程中必然培养了学生的时空观念和唯物史观素养;从比较的内容来看,如果是比较史料,那在辨析和比较史料的过程中寻找历史的真实,有助于培养学生的史料实证素养;如果是比较历史现象,比较的过程中必然会思考类似于为什么会出现相同或不同的历史现象,他们之间又有何联系与区别,这就要求学生必须做出原因上的解释,学者沙伊德尔认为“比较研究可以为历史解释贡献力量,而历史解释恰恰就是历史研究的灵魂所在”,[3]可以培养学生的历史解释素养;从比较研究的目的来看,所有的比较最终目的都是“探规律”,比较研究其实就是本质的研究,在探究到诸如生产力决定生产关系、人民群众才是历史的推动者以及和平与发展是时代的两大主题这些历史规律后,才能以史为鉴知兴替,才能不忘初心创未来,培养学生的家国情怀素养。

历史比较研究法从20世纪末到21世纪初变得愈发重要,也是史学界很多专家学者经常使用的研究方法,这种方法在高中历史教学尤其是复习阶段也同样适用,因为它最善于从复杂多变的历史事件或现象中“明同异”“探规律”,找出历史发展的本质,在提升学生能力和培养核心素养的同时,也体现了历史学科以史育人的功能。

【注释】

[1]中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第40页。

[2]王慎荣:《关于历史研究方法的几个问题》,《求是学刊》1985年第6期,第72—77页。

[3]王大庆:《历史比较研究的必要性、可能性及其成效的提升——G.E.R.劳埃德等主编<古代希腊与中国比较研究>评介》,《史学理论研究》2023年第1期,第146—156页。