基于问题解决为中心的高中历史深度学习实践

摘 要:高中历史必修课程内容多但课时少,为有效完成教学任务,并落实学科核心素养,以大概念和主题式教学为引领,将课程内容进行有机整合,引导学生开展以问题解决为中心的深度学习,帮助学生逐步获得历史学科的关键能力和核心素养,提高思维水平。

关键词:问题解决 深度学习 高中历史

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》强调:“建议通过对课程内容的整合,引导学生深度学习,促进学生带着问题意识和证据意识在新情境下对历史进行探索,拓展其历史认识的广度和深度。”[1]有效落实历史学科核心素养,基于问题解决为中心的深度学习是一种很好的途径。

“深度学习是一种基于理解的学习,指学习者以高阶思维的发展和实际问题的解决为目标,以整合的知识为内容,积极主动地、批判性地学习新的知识和思想,并将它们融入原有的认知结构中,且能将已有的知识迁移到新的情境中的一种学习。” [2]本文以《中外历史纲要(上)》第5课《三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融》为例,探讨深度学习在高中历史教学中的具体应用。

一、单元主题的确立与知识整合

《中外历史纲要(上)》第二单元由四课构成,主要讲述中国古代自三国两晋南北朝至隋唐时期约700年的历史。从历史发展脉络看,其上承第一单元大一统时期的秦汉;从单元内部来看,包括三国两晋南北朝和隋唐两个不同的时期。为什么将“分裂动荡”的三国两晋南北朝与统一盛世的隋唐共置于一个单元?隋唐虽是盛世,但盛世的到来是经历长时间的酝酿,从三国到南北朝虽呈现出分裂动荡整体特征,但社会却并没有停滞不前,实际上是在为盛世奠定基础,才迎来隋唐制度的创新、经济的繁荣、民族的交融与文化的新发展。正如许倬云所说的“秦汉建立的中国文化秩序,并未随东汉覆亡而消失。三国两晋与南北朝三百余年,正是重整这一普世秩序的过程”。[3]根据单元之间的联系和历史发展趋势,第二单元的主题概括为:大一统的崩溃与重塑——统一多民族国家的发展。根据课程标准的要求,将第5课的内容整合为三部分:分与合——政权更迭、南与北——江南开发与民族交融、变与常——盛世奠基。

第一部分“分与合”主要让学生了解三国两晋南北朝的政权更迭脉络,理解时代特征。第二部分“南与北”主要探究南方经济的开发和三国两晋南北朝时期的民族交融,尤其是北魏孝文帝改革对民族交融的意义。第三部分“变与常”则分析三国两晋南北朝这种“变态”如何推动隋唐“常态”的回归,为隋唐盛世奠基。

二、基于问题解决为中心的深度学习实践

(一)分与合——政权更迭

自主学习:阅读教材和历史地图册,绘制三国两晋南北朝时期政权更迭示意图(略)。

教师通过让学生绘制示意图,一方面培养了学生自主学习的能力;另一方面通过阅读历史地图册,培养了学生的时空观念,基本达到学业质量中时空观念水平2的要求:能够将三国两晋南北朝时期政权更迭的史实定位在特定的时间和空间框架下,能够利用历史地图、结构示意图等方式对该史事加以描述,从而认识政权更迭的来龙去脉。同时,教师利用多媒体技术展示学生成果,同学进行相互评价与补充,调动学生历史学习的积极性,并且检测学生课前预习情况。在对三国两晋南北朝政权更迭有了清晰认识的基础上,教师设置问题以引导学生进行深度学习。

问题1:三国两晋南北朝时期政权更迭呈现出什么样的特征?

学生根据历史地图和所学知识得出结论:政权更迭频繁;分裂动荡;分裂中孕育统一;北方战乱,南方相对安定;北方统一南方等。学生在解决问题的过程中认识到统一是历史发展的潮流,分久必合,树立国家统一意识,在家国情怀素养上达到一定的升华。

(二)南与北——江南开发与民族交融

问题2:为什么是北方统一南方,南方是否具有统一的可能性?

从西晋末以来,北方战乱,北方人民为躲避战乱大量流亡南方,不仅充实了南方的劳动力资源,而且带去了先进的生产工具和技术,推动了江南开发,出现“一岁或稔,则数郡忘饥”“丝绵布帛之饶,覆衣天下”的局面。教材利用“学思之窗”的形式展示了南方经济发展的表现,通过对材料的分析解决问题2,学生认识到东晋南朝时期江南经济的发展,不仅促进了民族交融,而且缩小了南北方的经济差距,为经济重心南移奠定基础。

问题3:江南经济快速发展,为什么南朝却越来越弱,在南北对峙中越来越处于“明显劣势”?

材料1 汉朝官员的俸禄是钱或半钱半谷,而东晋南朝不重视户籍,税收无法保证俸禄的发放,因此用禄田和力役作为官员的俸禄。于是,官员占有土地,征调农民劳作成为常态。这导致土地集中在大地主手里,佃农数量增加,自耕农减少,朝廷实力和对地方的控制力减弱。

——任世江《高中必修课程<中外历史纲要>解析(上)》

材料2 士族当权是东晋政治的基本特色,相形之下皇权比较低落,在中国古代各专制王朝中显得比较特殊。著名历史学家田余庆将东晋政治特色概括为“门阀政治”,……“门阀政治,是皇权与士族势力的某种平衡,也是适逢其会得以上升的某几家士族权力的某种平衡”。

——《教师教学用书<中外历史纲要(上册)>》

教师引导学生阅读《东晋十六国形势图》与《北齐、北周、陈对峙形势图(572年)》,让学生对东晋南朝和十六国北朝时期的南北力量变化和北强南弱格局有一个直观的认识。再展示两则材料,由学生分组对这一问题进行开放式探讨,培养其历史解释能力。既然南方无法完成统一,那北方是否能实现呢?继而抛出第四个问题。

问题4:在北方试图统一南方的淝水之战中,北方的前秦为什么会战败?北方政权在完成国家统一过程中的最大障碍是什么?

材料3 当北朝民族问题尚未解决之时,则南北分;一旦解决,则南北合。因为这个问题一解决,北朝内部便无民族冲突,北朝潜在的强有力的经济与武备力量遂能发挥出来。这是南朝抵挡不住的。

——陈寅恪《魏晋南北朝史讲演录》

通过对淝水之战中,前秦失败原因的分析,再结合陈寅恪先生的论述,引导学生理解北方政权加强民族交融的重要性。即“学习聚焦”所阐述:“从十六国到北朝,北方政权在民族交融的基础上逐渐壮大,为统一全国准备了条件”。[4]

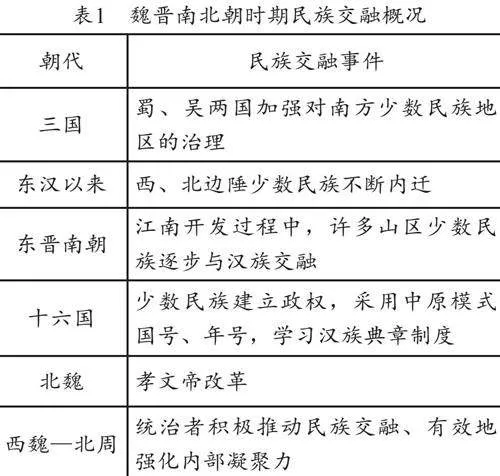

问题5:为推动民族交融,北方政权采取了哪些措施?

引导学生将教材中关于民族交融的知识进行整合。同时,利用教材课后“问题探究”中《资治通鉴》对北魏孝文帝改革推动民族交融措施的叙述,让学生认识到“五胡”内迁与北方汉族杂居生活,加强了民族之间的交流,且双方是双向互动,至北魏孝文帝“改革是北方民族交往交流的高潮”[5]。

问题6:北魏孝文帝改革有什么意义?为什么5世纪后期孝文帝开始改革,6世纪前期北魏就发生动乱而分裂?

材料4 自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷阜。

——《洛阳伽蓝记》

通过对教材“史料阅读”中关于孝文帝改革意义的分析和《洛阳伽蓝记》的记载,学生认识到改革符合历史发展的趋势,孝文帝迁都洛阳、学汉语、穿汉服、通汉婚等措施有效推动了民族交融,促进北魏经济发展和社会繁荣。但是5世纪后期孝文帝开始改革,6世纪前期北魏就发生动乱而分裂。通过这一设问,引发学生的思维冲突:改革卓有成效,怎么很快北魏就分裂?激励学生探究的兴趣。在解决问题过程中学生阅读材料不仅培养了史料实证和历史解释素养,而且全面分析孝文帝改革影响也有助于进一步提高唯物史观素养,学生了解唯物史观的基本观点和方法,并能够将唯物史观运用于历史学习、探究中,并将其作为认识和解决现实问题的指导思想。

(三)变与常——盛世奠基

阎步克认为君主专制、中央集权和官僚政治才是中国政治的“常态”,它在秦汉帝国时期奠定,但是魏晋南北朝时期的分裂动乱打破了这种“常态”,而出现了一种“变态”,但是这种“变态”最后又以不同的方式推动了“常态”的回归,即为隋唐盛世的到来奠定了基础。

问题7:三国两晋南北朝时期的“变态”如何推动隋唐盛世的“回归”?

材料5 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

材料6

——转引自2023年山东高考历史第3题

通过课外材料的适当补充,引导学生从政治、经济、文化和民族等多个角度分析三国两晋南北朝时期的发展对隋唐王朝的意义。比如隋唐时期三省六部制对魏晋时期三省的继承发展,唐朝租庸调制与魏晋时期租调制、均田制的关系。并引用山东省2023年高考试题“西汉与隋京畿区示意图”,分析东晋南朝时期江南的开发对于隋朝大运河的开通和隋京畿东移的意义及三者的关系。总之,通过对材料的解读与分析,学生认识到三国两晋南北朝时期虽是分裂,但分裂中孕育着统一,它为隋唐时期的政治制度、经济发展、民族交融及文化创新奠定基础,从而为后面三课的学习铺垫,呼应本单元主题“大一统的崩溃与重塑——统一多民族国家的发展”。

三、小结

在对本课的教学实践中,笔者依据课程标准和教材,通过设置七个层层递进、环环相扣的问题,引导学生进行分析,既激发学生不断探求的兴趣,也培养学生的深度思维,而且将课本看似零散的知识有机整合。在“三新”背景下,高中历史教师要积极探索育人方式的变革,打破传统课堂只强调知识的讲授,要在学生掌握必备知识的基础上,更加注重培养学生的关键能力、学科素养和核心价值。

【注释】

[1]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第17—18页。

[2] 安富海:《促进深度学习的课堂教学策略研究》,《课程·教材·教法》2014 年第 11期,第58页。

[3] 许倬云:《万古江河:中国历史文化的转折与开展》,北京:北京日报出版社,2023年,第172页。

[4] 教育部:《中外历史纲要(上)》,北京:人民教育出版社,2023年,第31页。

[5] 任世江:《高中必修课程<中外历史纲要>解析(上)》,北京:北京师范大学出版社,2023年,第91页。