《隋唐制度的变化与创新》一课的时空观念素养培养

摘 要:以《隋唐制度的变化与创新》一课为例,探究如何提升学生的时空观念素养。首先,透过汉唐两代长安城布局图的微观具象对比抽象出宏观的时代变迁;然后,借助时空长镜观察三省六部制以及科举制的纵向渊源与流变;最后,运用历史的广角思维理解隋唐土地制度与选官、税役等上层建制之间的横向交织与联动。

关键词:时空观念素养 长安城 三省六部制 科举制

“时空观念”素养作为历史学科五大核心素养之一,也是最能体现历史学科本质的素养,几乎所有的历史问题都跟时空观念素养相关。[1]高中历史课标指出:时空观念是在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式[2],即任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,唯有在特定的时空框架当中,才能对史事有准确的理解。其不仅仅是一种学科意识,更是将史事自觉纳入时空维度进行理解的思维方式,同时也是对史实进行实证还原和客观认知的思辨探究能力。本文以《隋唐制度的变化与创新》一课为例,探索时空观念素养的培养路径。

一、从微观的具象对比中抽象出宏观的时代变迁

呈现汉唐两代长安城的布局图,请学生找出唐长安城布局的新特点:

学生们能够较为直观地感受到,相较于汉长安城皇宫的散落分布与布局的随性自在,唐长安城的规划展现出了更为宏伟壮观、井然有序的大气风范:

1.72街108坊错落有致,阡陌交通,严整规划;

2.皇宫座落在中轴线的北端,意寓皇权的中心地位和“据北而立,面南而治”的至尊与威严;

3.东西两市从远郊移至城中,市坊分开,却有渐趋融合之势;

4.城内有佛寺、有道观、有孔庙,甚至还有供番使驻留的鸿胪院。街坊门道多以崇仁、玄武、通化等三教词汇命名。

通过微观具象的都城布局变化来理解宏观抽象的时代政治、经济、文化上的新特点,并结合唯物史观使学生对历史事物的认知从感性层面升华至理性层面。

二、在历史的长时空运镜中观其渊源与流变

历史需要聚焦,但其作为一门时间科学,更需要充分考虑时间的流动性[3],时空观念的本质即变化[4]。对史事特别是对制度史的探究,绝不能只关注某年某月,而应适度拉长镜头,观察其在时间经线上的动态轨迹及其前后关联,进而溯其渊源,求其承创与沿革。以隋唐的三省六部制和科举制为例:

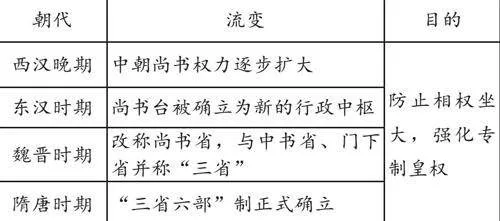

1.制度创立绝非凭空突至,其必有渊源[5]

首先,通过下表不难发现:出于巩固皇权的需要,早在汉魏时期,三省的雏形就已经逐步孕育并呼之欲出了,隋唐的三省六部制度不过是瓜熟蒂落,水到渠成。

那么,在隋唐科举制创立之前,是否也有考试选官的相关制度或尝试?

材料1 考试之法,合其爵禄,并其秩,积其日,陈其实,计功量罪,以多除少,以名定实,先内第之。

——[汉]董仲舒《春秋繁露·考功名》

材料2 东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。汉顺帝阳嘉元年又增加出一个新环节,考试“经术笺奏”。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

可见,考试选官早在汉代察举制盛行之时就已有尝试。隋唐在此基础上进一步将考试分科固定下来,并设立进士科,从而标志着科举制度正式诞生,且影响后世千年。

2.制度更迭但不会无端忽逝,其必有流变[6]

一方面,门荫举荐并没有因科举制的诞生而立即退出历史舞台,甚至在隋唐两朝选官中仍占有很大权重。

材料3 在大业元年初立进士科时,并不是就突然加大了考试的重要性,做到一切以考试成绩决定去取。常科取士中,考试与推荐所占比例的轻重消长是一渐进过程。

——刘海峰《科举制的起源与进士科的起始》

材料4 (唐)乡贡要经过州县官和当地耆艾(老缙绅)的承认,再由户部审阅,才送吏部考试,不是(《氏族志》)二百九十三姓的人,难得参加乡贡,更难得被录取及第。

——范文澜《中国通史》

材料5 榜出,势门子弟交相酬酢,寒门俊造,十弃六七。

——[五代]刘昫《旧唐书·王起传》

科举取士制度自隋诞生到唐代历经唐太宗、武则天和唐玄宗等多任君主不断致力完善,但其取代门荫举荐尚需更漫长的时间。汉魏以来的门荫举荐直至两宋时期才算真正退出历史舞台,科举彼时才渐渐“取士不问家世”[7],并渐成为官员选拔的主要途径。

另一方面,科举制在近代被废除之后仍留有后影:如民国“五权宪法”权力架构中特设考试院选拔政府官员,及至当今的公务员考试制度甚至西方的文官选拔都不同程度地受科举选官的影响与启发。

3.制度唯变不破,为适应现实变化必须适时调整

正如钱穆所言:“制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应”[8],三省六部制和科举制亦如是。

总之,制度史的研究需要把史事还原到历史的时空长轴当中,用更长线、更宏观的视角观其渊源与流变,才能避免一叶障目、管中窥豹。只有拉长时空的镜头才能更好地、高屋建瓴地看清历史的全貌,进而更全局地把握史事的进程与时代性,对其理解也能更丰富、更有层次,更加立体。

三、用历史的广角理解史事之间的联动

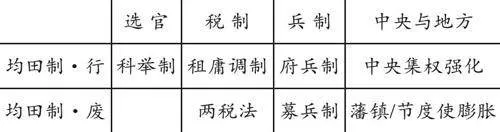

任何历史事物都是纵横联系的,既有纵向的流变,也有横向的交织。钱穆先生在《中国历代政治得失》一书中强调:“任何一项制度,决不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。”[9]以隋唐的均田制为例,其行与废就引发了一系列连锁反应:

材料6 均田制以土地国有、计口授田为原则,摧毁大族豪强的庄园经济,使大批自耕农和庶族地主得以产生,新兴阶层迫切要求打破豪门士族对政治的垄断,参与分享文化和权力。

——冯天瑜《科举制度——中国的“第五大发明”》

材料7 “唐之初时,授人以口分、世业田,而取之以租、庸、调之法”,即所谓的有田则有租,有身则有庸,有户则有调……中唐以来,由于土地兼并日益严重,以及大量浮逃户的出现,建立在土地公有制上的租庸调也随之失灵,李唐王朝只有日益缩小的税基。故中唐以来,“两税法”逐渐代替“租庸调”成为了最为主要的农业税收制度。

——闻竞、陈宗杰《中唐以来国家农业税制的失效与改革(766—907)》

材料8 府兵制同租庸调制一样,也是以均田制为基础、以在籍人口为依据……均田制遭到了破坏,实行府兵制的基础没有了。社会两极分化严重,底层农民生活贫苦,贫苦百姓如何当得起府兵?加上在籍人口大量逃亡,兵员数量和质量都无法得到保障……均田制的崩溃造成了府兵制的瓦解和募兵制的建立,招募的职业士兵最终成为节度使的私人武装。

——吴宁《安史之乱爆发的经济与国防因素分析》

从上述材料我们可以看到,隋唐均田制的行废跟选官、税制、兵制乃至地方制度的变迁存在着千丝万缕的逻辑关联,如下表:

历史的时空往往是复杂的,错综交织的:一种制度的变化,常常会触动其它多种制度的多米诺反应,所谓牵一发而动全身,我们在观察史事的时候必须要有广覆盖的发散性思维,敏锐地捕捉历史事物之间的连动,捋清彼此的关联。

综上,培养学生的时空观念素养,可以从微观聚焦到时代宏篇,从具体到抽象,把史事置于历史的长时空之中观察其流变,透过广角捕捉史事之间的联动。并结合唯物史观、史料实证以及批判性思维等,从而更整体、更精准、更科学地认识和理解历史事物的全貌及其本质和动态。

【注释】

[1][4]黄牧航、张庆海:《历史学科核心素养分类分层测评标准例析》,《历史教学》2019年第15期,第5页。

[2] 中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第5页。

[3] 楼卫琴:《批判性思维与历史核心素养的关系》,《中学历史教学参考》2018年第3期,第26页。

[5][6][9] 钱穆:《中国历代政治得失》,北京:三联书店,2001年,前言第2页。

[7]《中外历史纲要(上)》,北京:人民教育出版社,2023年,第66页。

[8]钱穆:《中国历代政治得失》,第48页。

* 本文系中山市2023年教育科研青年课题“高中历史课堂有效情境创设的实践研究”(课题编号:C2023126)的阶段性成果。