“双减”背景下的单元作业改革新视角

[摘 要]“双减”背景下,单元作业是减负提质的抓手之一。单元作业须整体规划作业目标、单元作业内容以及作业评价方式。单元作业关注知识建构的关联性与整体性,强调作业内容层次分明、连续进阶,全面培养学生的学科素养;作业评价方式多样,重视过程性,充分发挥作业的提质作用。单元作业的有效设计与实施,有助于规避重复性、机械性的作业,提高作业效率和作业价值,缩减作业时间,真正做到减负不减质。

[关键词]单元作业;素养导向;作业评价;圆柱;圆锥

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)23-0037-04

相较于课时作业,单元作业更注重单元知识之间的整体关联,在尊重学生知识水平差异的基础上,作业内容在思维能力指向上更显层次性,目的是促进每个学生的学习进阶。基于此认识,教师在设计单元作业时,需要找出单元教学目标的具体指向,并据此系统设计单元作业目标、单元作业内容、单元作业评价。笔者以苏教版教材六年级下册“圆柱与圆锥”单元为例,根据实际案例阐述单元作业的具体设计路径。

一、单元作业的目标设计:架设单元整体结构

课时作业容易出现重复性的练习,且作业内容之间缺乏关联,致使学生缺乏对知识的系统与整体思考,很难通过完成作业整体构建知识体系。单元作业聚焦单元知识的整体性和结构性,赋予课时作业关联性与递进性,突出作业功能的层次性与全面性,彰显“教—学—评”的一致性和完整性。单元作业的设计有助于驱动学生主动学习,能够真正提高学生的学习效率,落实学科素养的培养。

(一)基于单元教学目标,设置单元作业目标

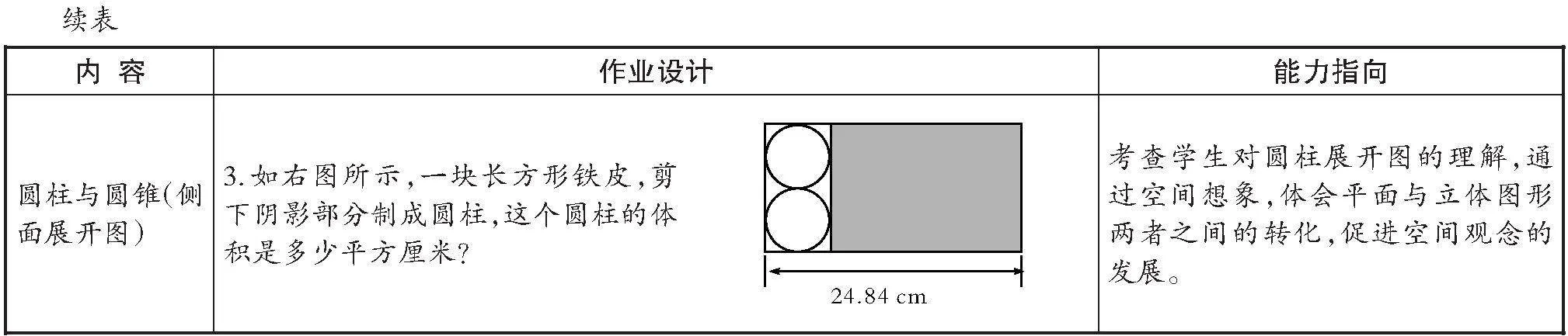

单元整体教学中,教师基于课程标准、教材分析与学情分析确定单元教学的总目标,并以此为标准,以布鲁姆能力层次分析为依据设计单元作业目标。本文以“圆柱与圆锥”单元为例,基于单元整体教学分析,确定了本单元的教学目标:

1.了解圆柱、圆锥的特征,经历将圆柱的侧面展开等活动,初步体会“化曲为直”的数学思想。

2.理解圆柱侧面积与表面积的意义,能解决生活中简单的实际问题。

3.探索、掌握圆柱、圆锥体积的计算方法,并能用其进行简单实际问题的解决。

基于本单元教学目标和布鲁姆能力层次分析,对单元教学内容进行结构化整合,将本单元作业目标制订如下(见表1)。

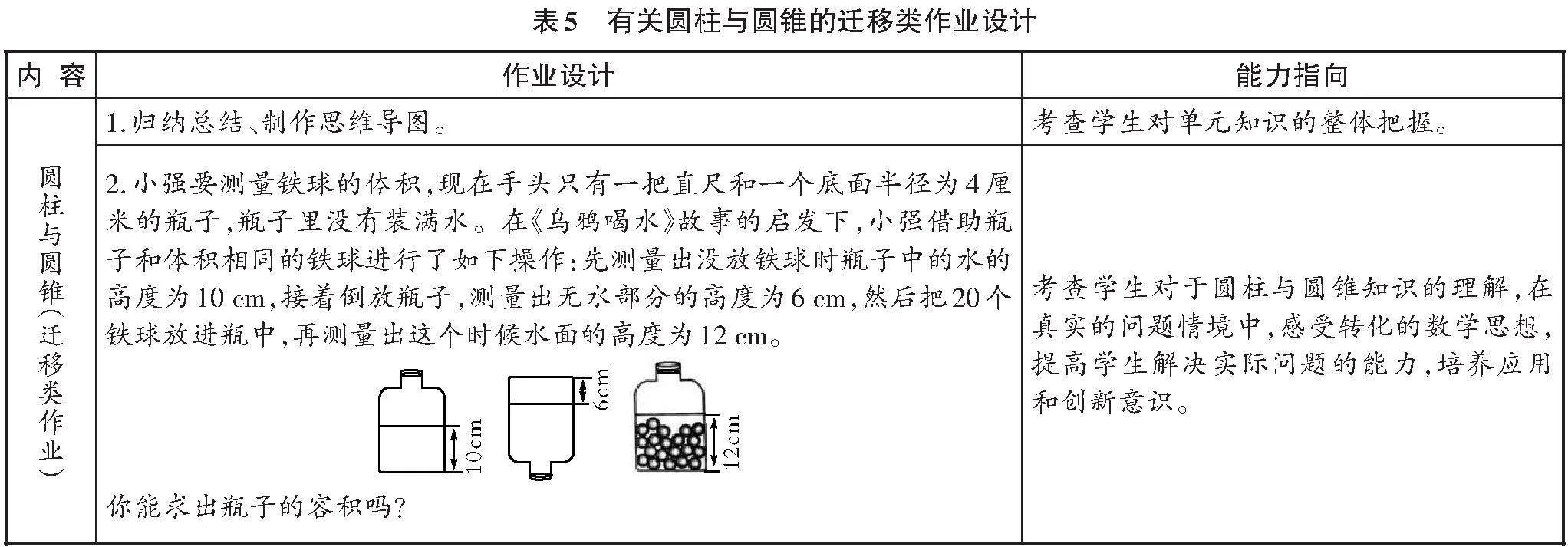

(二)依据单元作业目标,落实课时作业目标

依托单元总目标与对应的核心素养表现,提炼出本单元的核心知识,对课时内容的核心知识进行归纳总结,进而整体建构课时作业目标,促使每一课时的作业设计彼此间有所联系。这样设计出的课时作业目标,关注课与课之间的层次性、关联性与整体性。学生在完成课时作业的过程中不仅可以加深对课时知识的理解,还能为后面课时内容的学习做好准备。这有利于学生学习能力、思维品质的进阶。基于单元作业目标,分解本单元的课时作业目标(见表2)。

二、单元作业的内容设计:聚焦学科素养培育

在日常的教育教学中,部分教师往往重视作业内容的认知价值,通过作业的完成情况来评估学生当天的学习质量。然而,这部分作业虽指向课内所学的知识,但内容单一,而且形式以书面作业为主。这部分教师仅重视学生对单课时知识的掌握,而忽略了作业所能涵盖的学科素养、学习能力培养等方面的价值。单元作业的设计是站在一个更高层次的角度,整体统筹作业内容,避免作业单一和唯知识论的倾向,真正培养学生的价值观、必备品格和学科关键能力。在“圆柱与圆锥”这一单元作业的设计中,笔者聚焦学科核心素养,结合单元作业目标和单元内的课时作业目标,综合考虑作业时间、地点、形式、功能等要素,设计了学习理解类、实践体验类、迁移创造类三大类作业。

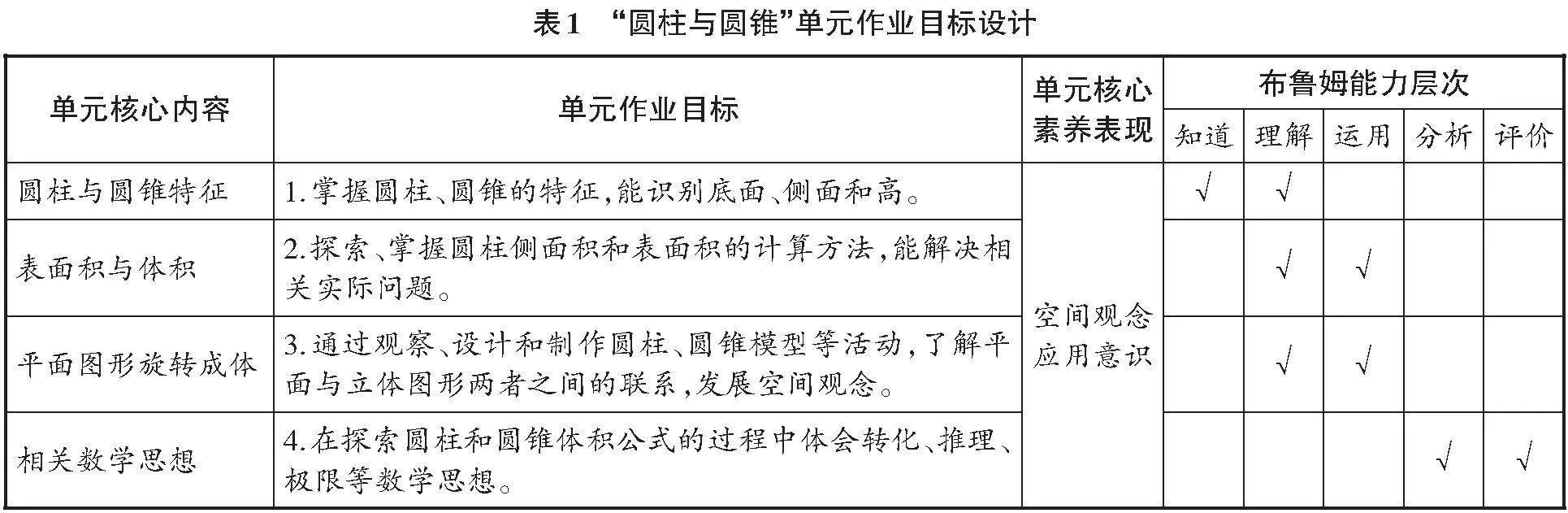

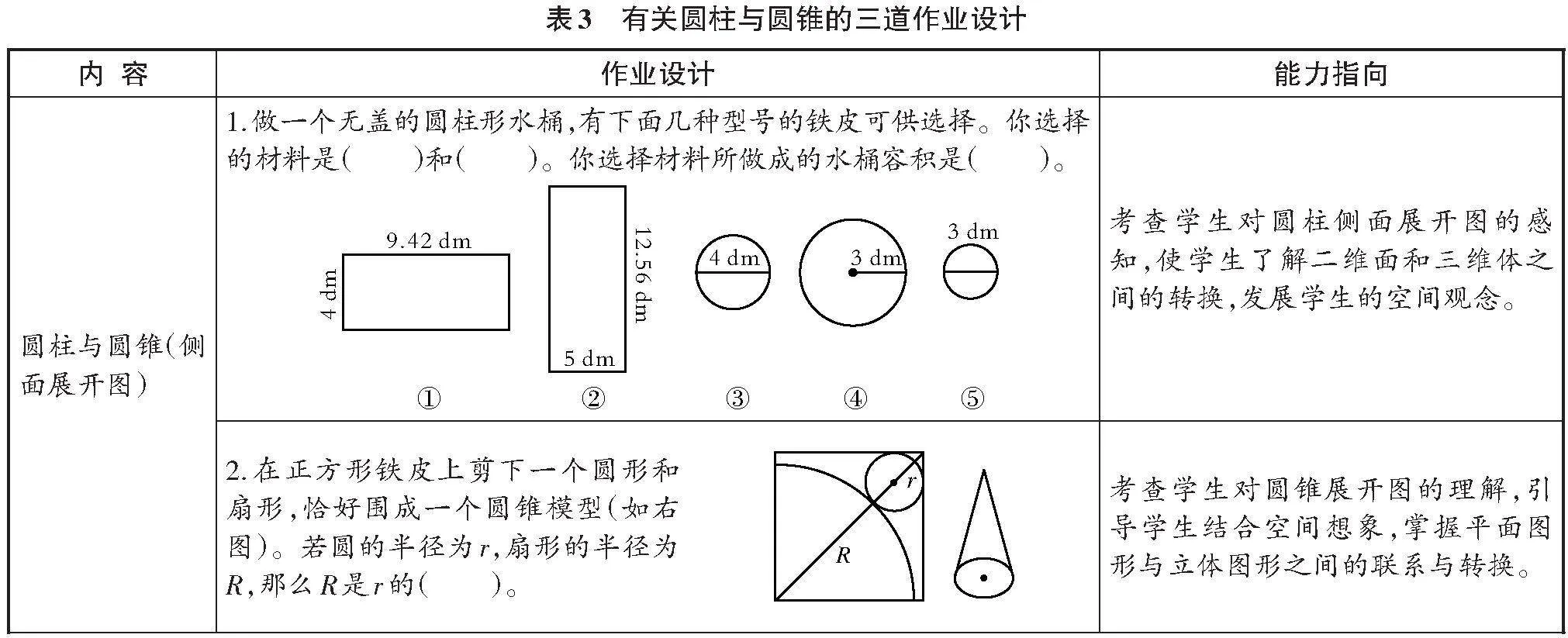

(一)学习理解类作业,引导学生自主探索

在本单元中,笔者设计了两类作业:一次思维导图+一次实践操作;一次短周期作业+一次长周期作业。在第5课时的作业中,笔者通过三道题目的设计(见表3),综合考查学生对圆柱与圆锥侧面展开图的理解,引导学生深度思考,进行空间想象,加深对圆柱与圆锥的理解,发展空间观念。

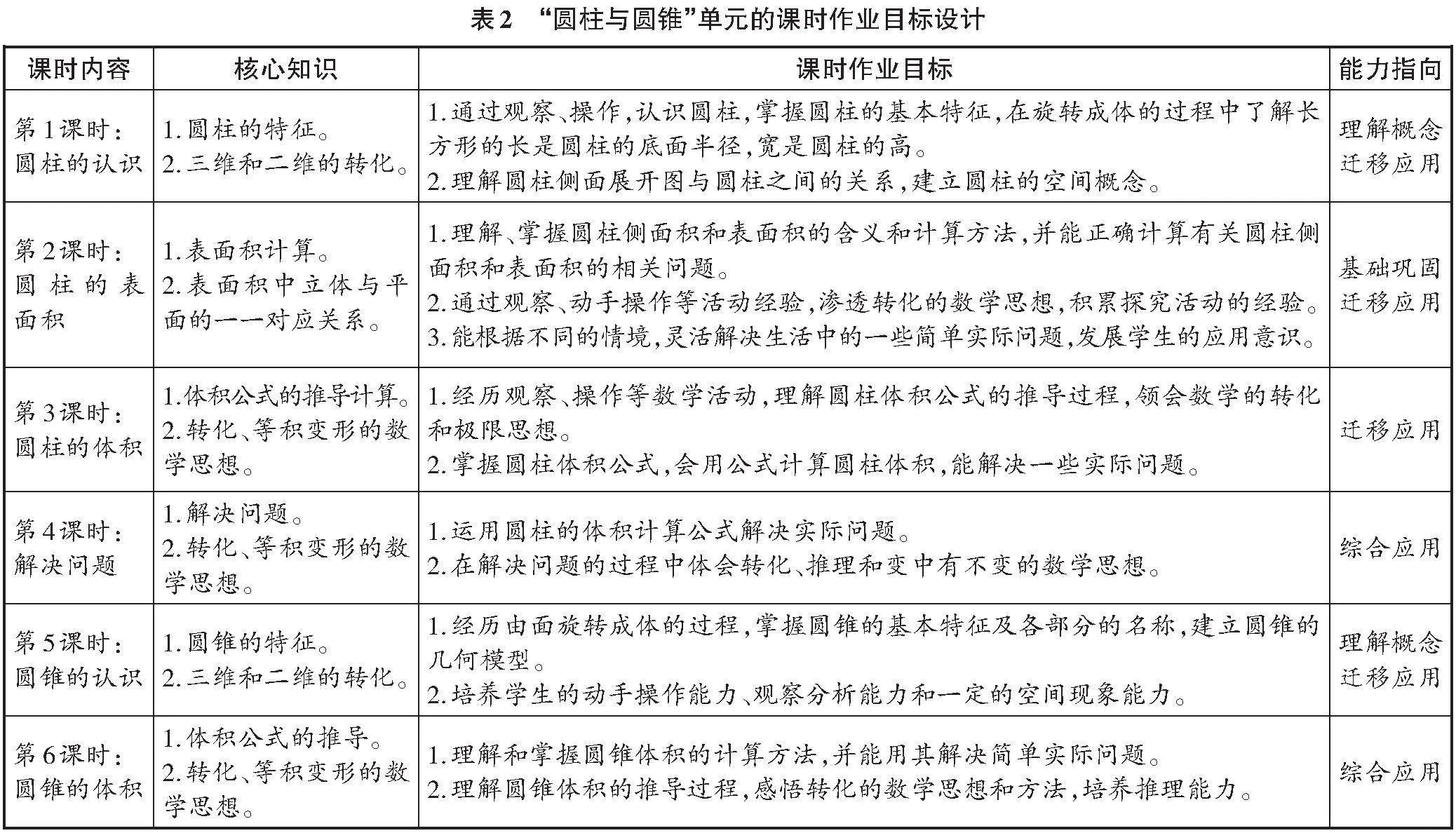

(二)实践体验类作业,深化学生知识理解

单元作业的整体设计,还应丰富作业的形式。小学阶段,学生的自律性不高,容易对学习和作业产生倦怠。为了提高作业的趣味性与灵活性,教师在单元作业中可布置一些实践类和探究类作业,如综合实践作业、跨学科作业。实现作业形式的多样化和个性化,能自然而然地激发学生的内驱力和创造力。笔者在本单元第5课时安排了实践体验类作业(见表4),在学习完圆柱与圆锥展开图之后,让学生利用纸板自制圆柱,在生活中测量瓶子的容积。利用这些实践类作业促使学生在实践操作中加深对圆柱展开图的理解,加强对圆柱圆锥知识的理解,感受数学转化的思想,从而培养学生解决实际问题的能力。

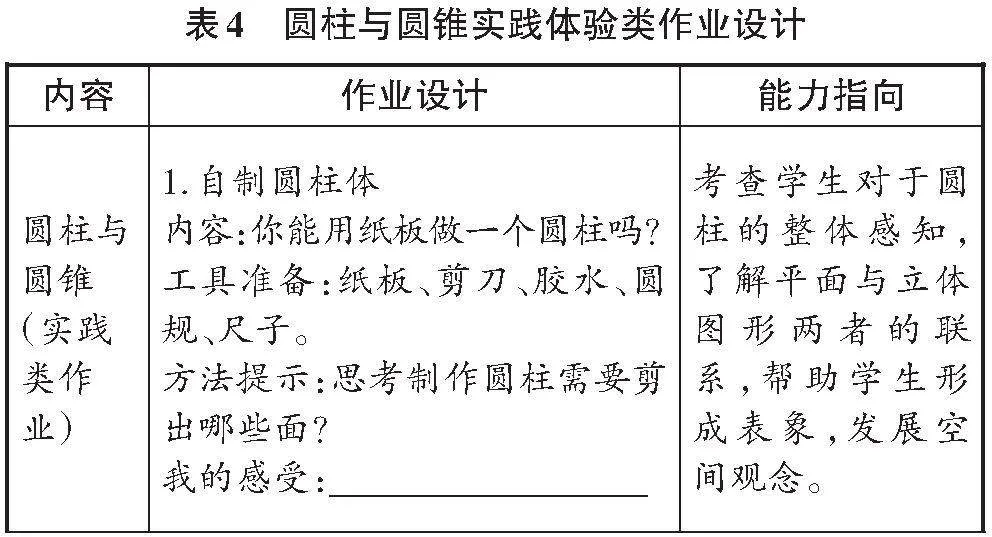

(三)迁移创造类作业,鼓励学生社会参与

笔者在第6课时结束后为学生布置迁移类作业以进行总结提升,一道是让学生整理归纳本单元学习内容,绘制思维导图,另外以一道开放式习题让学生在传统故事中解决数学问题,目标指向学生对知识的理解、迁移和拓展(见表5)。笔者在设计作业时,给学生不同的选择,绘制单元思维导图时可以个人与团队结合,动脑与动手结合,以多种形式汇报。学生通过思维导图,将整个单元的知识横向连接,在知识的对比中深化对知识的理解。作业形式与方式的创新,时间与空间的开放,给予了学生更多的自由,让学生在合作与交流中实现思维的进阶,助力学科素养落地生根。

三、单元作业的评价设计:着眼学习表现过程

作业的目标和内容最终只有落实到评价上,才能实现“通过作业影响学生德行与智识发展的价值初衷”。在实际教学中,部分教师往往只通过学生作业答案的对错来评价学生的学习,这样单一的评价方式难以培养学生的综合素养。而单元作业的评价方式不局限于对作业答案的评价,而是透过现象,分析导致错误的原因所在;作业评价的主体不局限于教师,还有学生及其同伴;作业评价的形式不局限于对错的判定,还融入表扬、展示等多种方式;作业评价的过程不仅限于针对结果,还着眼于表现性过程。通过对作业的评价,唤起学生的学习热情,激发学生的自我潜能,最大限度地发挥单元作业的作用。

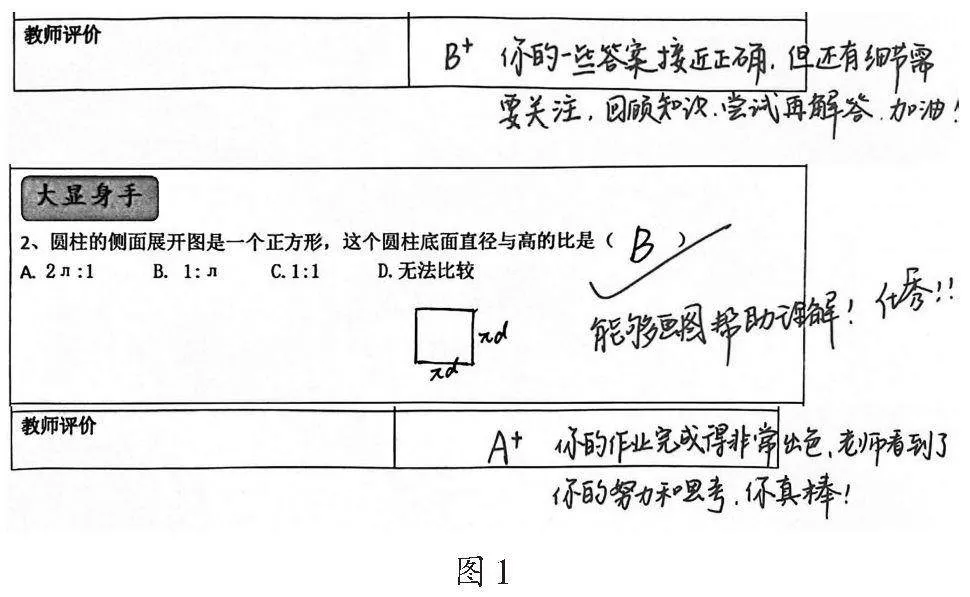

(一)教师评价,情感态度激励

教师评价学生作业的过程,即是对学生知识掌握程度的分析过程,又是与学生进行深度交流的过程。教师在进行作业评价时,通过面批交流点评,帮助学生查漏补缺,这是关注学生对知识的掌握情况;对学生独立思考、克服困难的作业过程进行公开表扬,这是着眼于对学生作业习惯与态度的培养,保护学生的求知欲望。在日常教学中,教师要多用赏识性和建设性的言语(如图1)、行动和态度来呵护引导学生,让作业评价成为学科育人的一个通道。

(二)自我评价,量规前置助力

引导学生学会对作业进行自我评价,有利于增强学生独立学习的意识。评价量规可以促使学生对评价目标进行明确,对标找到自己存在的差距,及时调整学习策略,整体规划学习路径,实现对学习缺陷的补足。本单元关于圆柱与圆锥侧面展开图的书面作业,考查了学生对于圆柱侧面展开图与圆锥展开图的感知,让学生了解二维的面和三维的体之间的转换,并结合空间想象,体会平面图形与立体图形之间的联系。笔者在学生完成作业后发布了作业的评价量规(见表6),学生自己通过参照量规给自己打分,并判断与分析自己对知识的掌握程度,在对比差距中规划学习,主动查漏补缺。

(三)同伴评价,作品展示魅力

同伴之间对作业进行互评,是学习,是沟通,也是协作。未来的社会对人才的定义不仅仅是掌握了丰富的知识,更是具备团队协作的能力。学生之间在学习与作业中互相评价,做到知彼知己、彼此学习,这不仅可以培养学生的学习能力,也可以培养学生与他人合作的能力。第6课时的作业是制作思维导图和解决实际问题,每个学生都可以结合自己与他人的思维导图与解决问题的过程进行交流,同伴之间给予对方指正和完善,取长补短,完善作业,在评价作业与完善作业中获得归属感与成就感。在这一单元作业后,笔者在班级挑选出优秀作业进行展示。

总之,立足于整体视角的单元作业设计,追求的是作业目标的一致性、作业形式的多样性、作业内容的层级性以及作业评价的多元性,规避了作业的重复、片面、浅层、单一,是对“双减”背景下作业的创新设计,力争最大限度地减轻学生的作业负担,培育学生的数学核心素养,实现对作业育人价值的深度挖掘。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 胡扬洋.基础教育“作业”观念重构论纲[J].教育科学研究,2019(10):47-52.

[2] 罗生全,孟宪云.新时代中小学作业问题的再认识[J].人民教育,2021(Z1):15-18.

[3] 李晓红.小学作业设计的伦理失衡与纠偏[J].中国教育学刊,2016(6):69-73.

[4] 夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2021.