量感:数量关系形成的基本前提

[摘 要]数量关系是数学研究的一个重要内容。量感是建立数量关系的前提,没有对数量的直观感知,学生就难以理解和建立复杂的数量关系。新修订的教材(2024年版)特别强调了以量感培育作为学习数量关系的前提,让学生在观察、比较、判断和表达中建立起对两个事物之间长短、大小、多少的联系,从而正确形成部分与整体、等量与差量等基本关系概念。

[关键词]核心素养;量感;数量关系

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)23-0006-03

将数量关系作为学习主题是《义务教育数学课程标准(2022年版)》的一项新举措。然而,数量关系的认识和理解对学生来说一直是一个难题。不少教师习惯让学生背诵诸如“速度=路程÷时间”“(和+差)÷2=大数”等公式,导致学生从小学高年级到初中阶段在寻找等量关系和列方程时都感到困难。究其原因,是因为学生从未清晰地知道“什么是数量关系”及“学过哪些数量关系”。因此,教师必须厘清数量关系在小学教材中的类型和状态,让学生对事物的可测量属性及其大小关系形成直观的感知,建立量感,并通过具身实践反复修正和完善这些感知,从而构建起数量关系的基本模型。

一、量感与数量关系

(一)量感是在事物比较中形成的规模性认知

所谓量感,主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知,并能运用度量描述和解决问题的意识与习惯。从现象学的角度看,量感的形成是通过对事物进行比较并建立联系来实现的。因此,量感是在事物比较中形成的规模性认知。在这里,“事物比较”意味着量感的形成是基于对不同事物或同一事物在不同状态下的对比和比较。“规模性认知”指的是通过比较形成的对事物规模、大小或数量的认知。因此,在数学教学中,组织学生通过观察去体会事物的多少、长短、大小、轻重等属性,形成量感,是十分必要的。

(二)数量关系是对事物规模性的理性表达

所谓数量关系,是一个描述事物之间在数学上相互关联或联系的概念。它关注的是事物之间的量化关系,以及如何通过数学方法来分析、建立、表达和应用这些关系。数量关系涉及各种数学运算,如加、减、乘、除,以及更复杂的数学概念和数学原理。

首先,通过对比可以发现事物之间的相同属性。比如一样长、一样重、一样大,数学上将其称为“等量关系”,并用“A=B”进行表达。如果几个事物有相同属性,即为“A=B=C”,并且定义为数学的基本事实:当A=B,B=C时,A=C。语言描述为“等量的等量相等”或“等量代换”等。

其次,有相同属性就有不同属性。因此,事物之间除物理属性差异外,数量上的差异按照前述方式称为“不等量”或者“相差量”,并用“A≠B”来表达。其中涵盖A>B和A<B两种关系。不等量有着复杂的传递关系,如“当A>B,B>C时,A>C”等。

最后,在比较中发现事物的大类里面有小类,于是出现了分与合的关系。

如“男生人数+女生人数=全班人数”,就是大类与小类的关系。若用“A=B+C”表示,那么“全班人数=1组人数+2组人数+3组人数+…”,就相当于分段计数,即用“A=a1+a2+a3+…”表示。

如果计数和测量中男生和女生人数相同,或者每组人数相同,就出现了等加或等分情况,数学上就简化表达为A=2B或A=an。这就是常说的部分与整体的关系,称为“总分关系”,表述为“总量=分量+分量”。分量不等或相等的“合运算”分别叫作加法模型(A=B+C或A=a1+a2+a3+…)和乘法模型(A=2B或A=an)。如果A>B,A=a1+a2,B=a1,那么B+a2=A。

可见,事物之间数量关系的建立离不开对事物规模的直观感知和理性思考。在日常生活和学科研究中,数量关系都扮演着重要的角色。比如,在经济学中,数量关系可以用于分析不同经济指标之间的关系,预测市场趋势;在物理学中,数量关系可以用来描述物体的运动规律,解释自然现象。

二、教材示例与教学解读

建立量感有助于养成用定量的方法认识和解决问题的习惯。如果学生缺乏对数量的直观感知,就难以理解和建立复杂的数量关系。本轮新版教材从开篇的综合实践活动开始,就有意识地对学生进行量感与数量关系感知的培育。

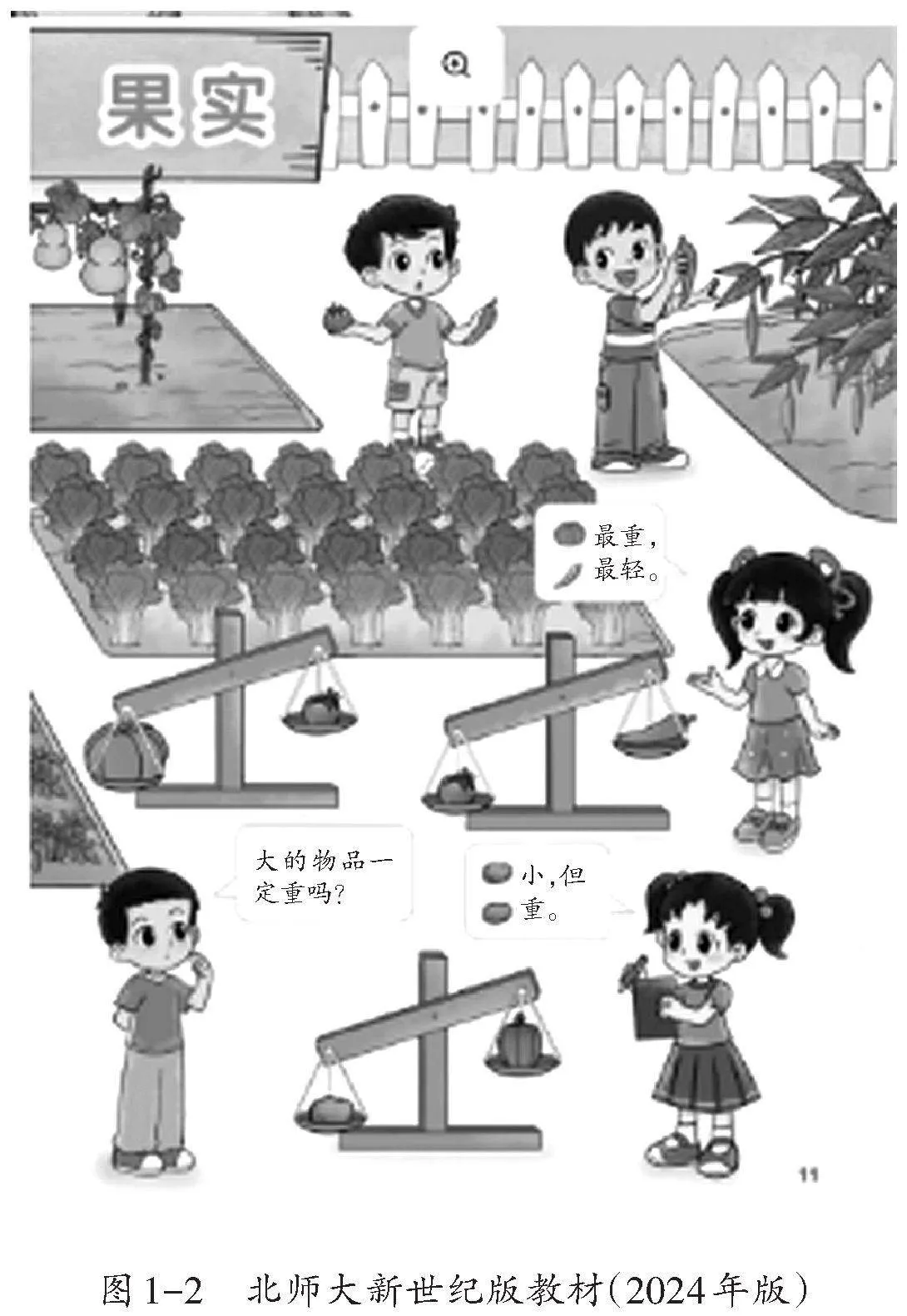

(一)利用游戏活动体验事物的规模与差异

北师大新世纪版教材(2024年版)一年级第一单元第10页“我上学了”的情境图呈现的是秋天果实(如图1-1、1-2),让学生“摘一摘”“抱一抱”“比一比”,在看一看、想一想、说一说中直观感知事物有“大小”“轻重”,了解“最轻”“最重”。在平衡木做的“天平”上,学生通过实践操作发现了南瓜比番茄重,番茄比辣椒重,从而推断出“南瓜最重”“辣椒最轻”。这些发现为学生的后续学习奠定了基础,学生在学习第二单元后能够用“南瓜>番茄>辣椒”“南瓜>辣椒”等式子来表示这些关系。此外,学生还发现了一个有趣的秘密:小土豆和大辣椒比,“个头大的不一定重”“土豆小但比辣椒重”。这个发现进一步丰富了学生对数量关系的理解。

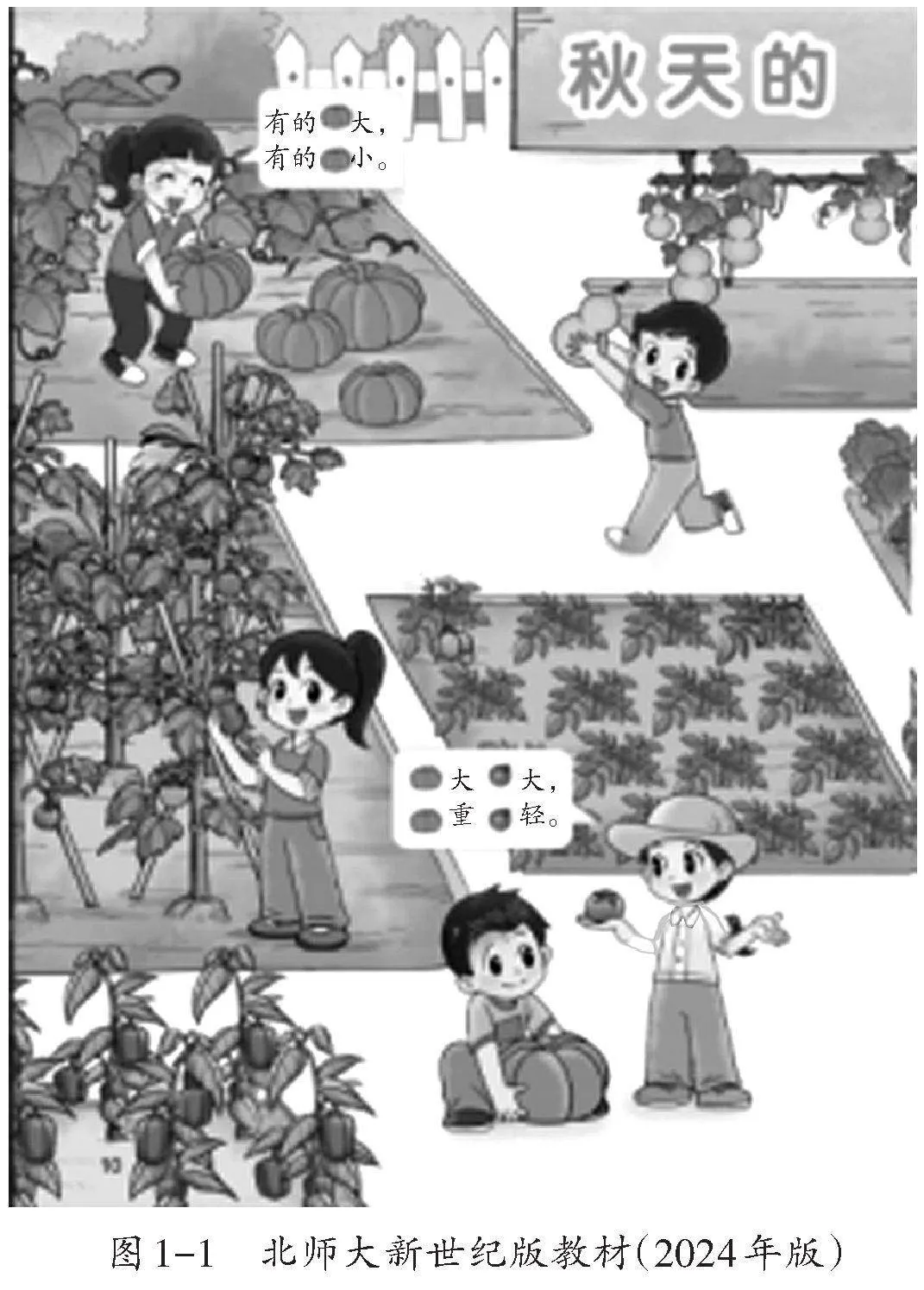

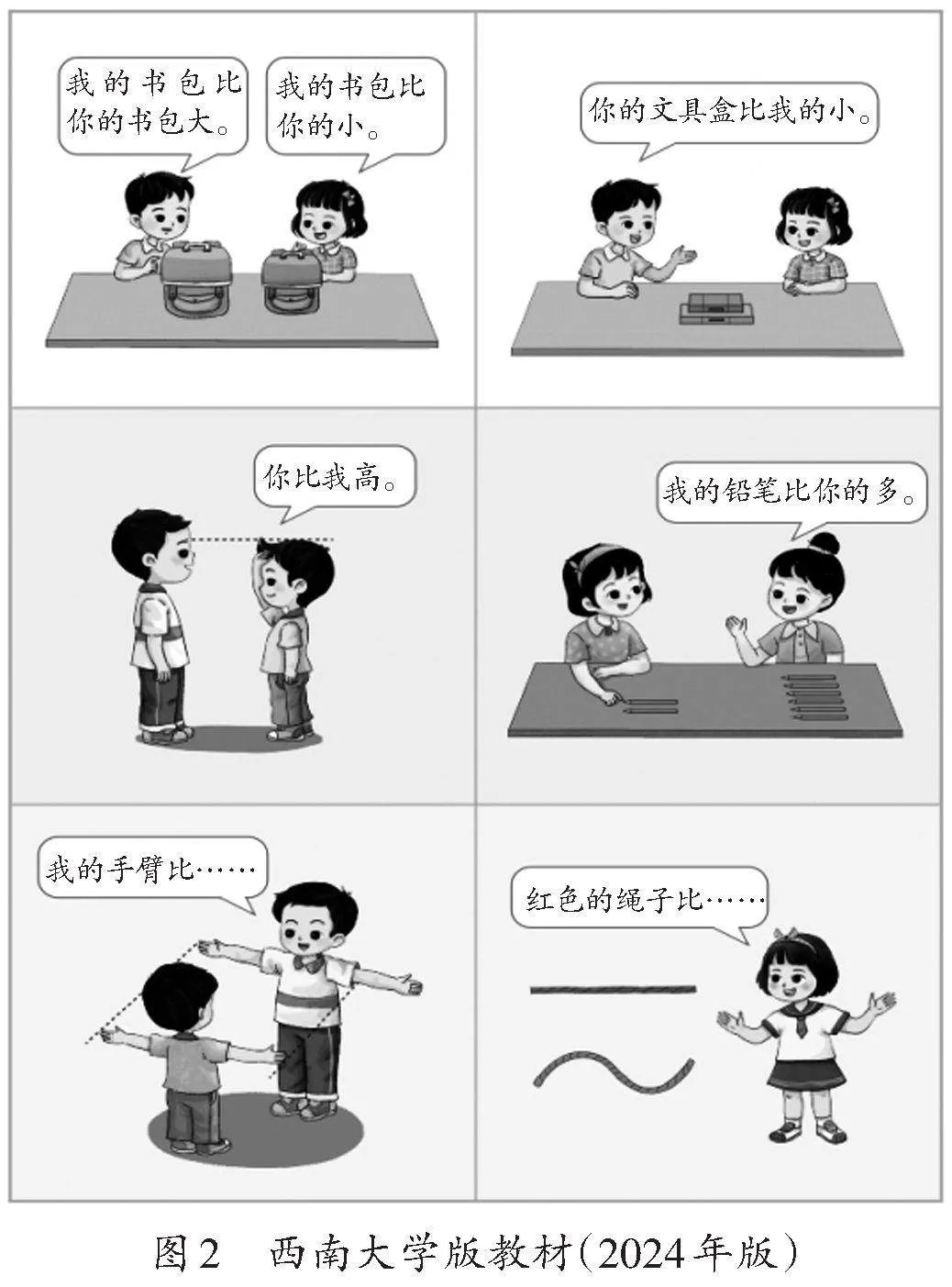

西南大学版教材(2024年版)一年级上册第一单元“我的幼儿园”第5页情境图呈现了幼儿园里的“比较”游戏场景(如图2):提示学生通过比较书包、文具盒、身高、臂长、铅笔、绳子等,直观体会体积的“大与小”、个子的“高与矮”、数量的“多与少”、形态的“曲与直”。这些感知和体验对学生度量直觉和度量意识的培养有很大的帮助。

在这里,为了体现“比较要看标准”,教师要根据教材的素材,运用数学化方式给物品编号,然后使用完整的语言表达模板,例如,“1号书包和2号书包比,1号书包大”“2号书包和1号书包比,2号书包小”。这样,学生将来在用语言、符号、关系式等表达数量关系时,就更能体现数学的味道。

(二)在数量差异对比中感受一一对应的关系

人教版教材一年级上册第一单元“5以内数的认识和加减法”第17页呈现了一幅“比大小”的情境图(如图3):让学生先数一数,再一个对着一个“摆一摆”。通过这样的体验活动,让学生体会两类物品的数目有相同与不同的关系,并学会用语言、符号、式子等,把观察、思考后的结果用读和写的方式表达出来。这样,通过“一一对应”的数数,学生既能感受到两类物品数量上的相同与不同,又能学会如何表达这样的认知结果。

(三)借助数量的对应关系建立新的关系模型

过去,人们习惯用“多几个就是少几个”来说明两个量的相差关系,用公式计算是“大数-小数=相差数”,这使学生在学习“分率”时感觉很困难。

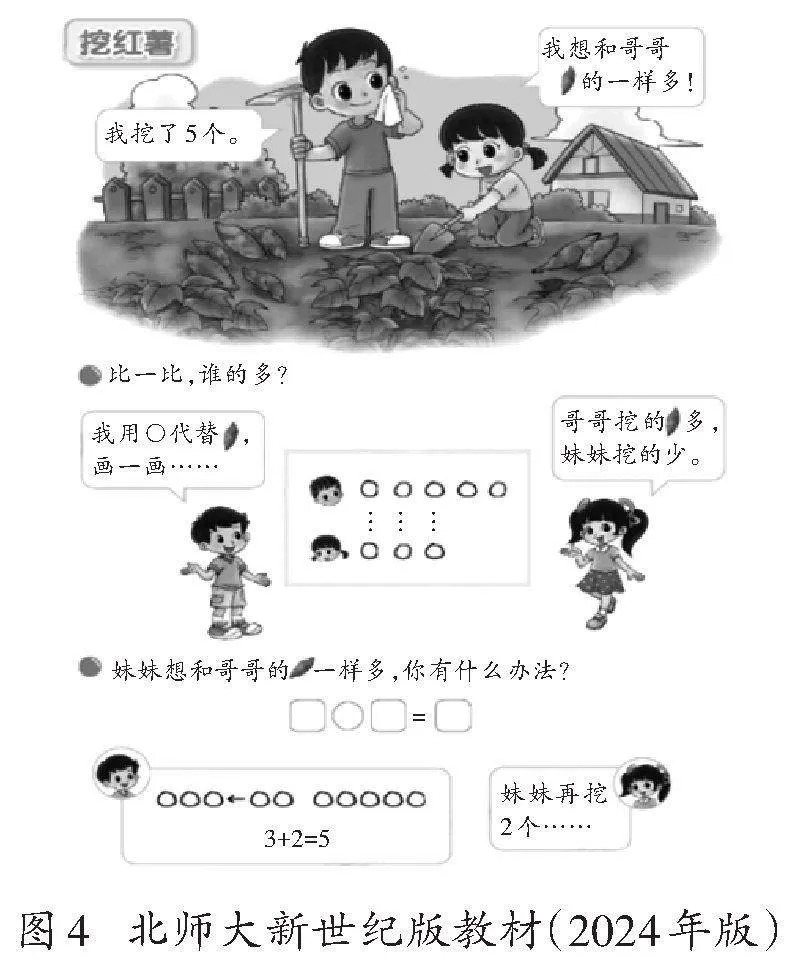

北师大新世纪版教材一年级第四单元“10以内数加与减”第48页呈现了一幅“挖红薯”的情境图(如图4):让学生在“一样多”的基础上建立“比谁多”“比谁少”的关系模型。这种把“度量标准”作为突出点的编排方式,是挑战原教材的一个编修典范。

首先,哥哥说“我挖了5个”,妹妹说“我想和哥哥的红薯一样多”,这就让学生在量感基础上进一步体会“等量关系”。学生一下就能觉察到“等量的对称性”,推出“妹妹也想有5个红薯”。

其次,通过画直观图,在一一对应中发现他们两人的数量不一样多。哥哥的5个圈对应5个红薯,妹妹的3个圈对应3个红薯,结论是“哥哥挖得多,妹妹挖得少”。这就为建立对应关系中的加减法关系模型打开了一扇门:“比谁多”的关系特征是“去掉同样多,还有剩余”,如5-3=2(个)。

再次,针对教材中用算式表示“妹妹想和哥哥的红薯一样多,你有什么办法”的问题,旧教材直接给出“5-3=2”,新教材则紧扣量感培养:“妹妹少了,能够去拿哥哥的吗?”“把哥哥的拿了,妹妹还是没哥哥多呀?”因此,只有“妹妹再挖2个才和哥哥一样多”,“3+2=5”才是正确数量关系的表达。

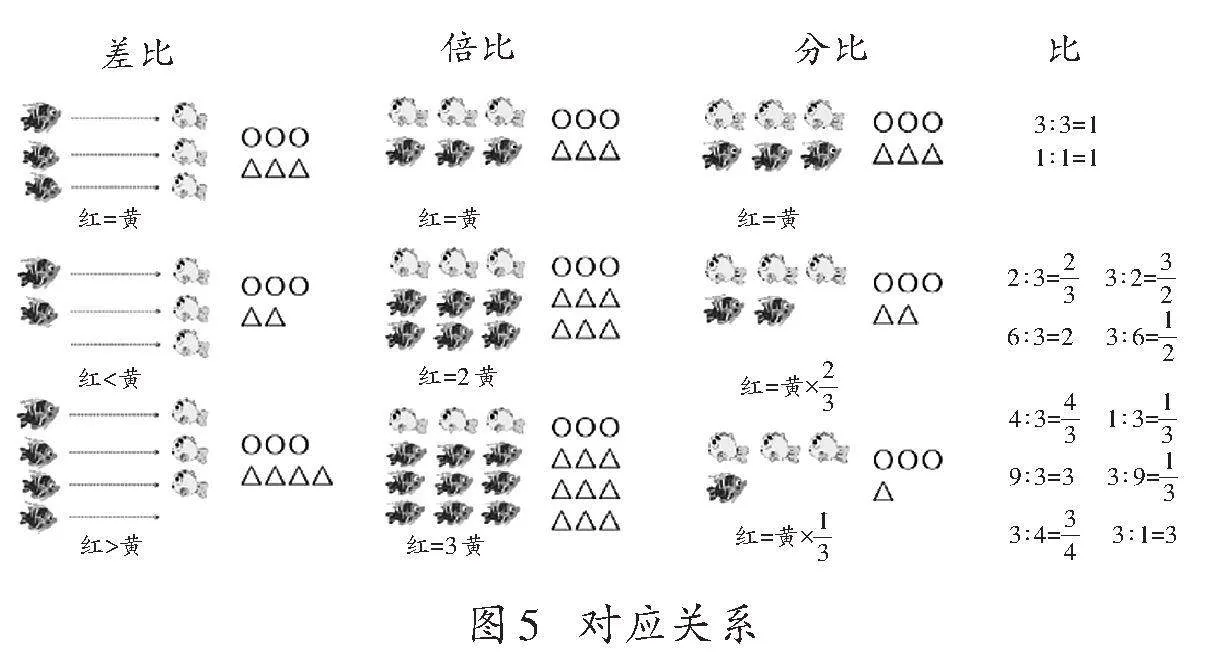

最后,在六年级整理知识时,就可给出数量的对应关系结构性示意图(如图5),进一步促进学生量感的发展。

综上所述,新修订的教材(2024年版)强调了以量感培育为基础教学数量关系。因此,教师需重视引导学生通过直观感知和实践操作建立对数量关系的深刻认识,从而深化对数量关系的理解和应用,促进学生的数学素养全面发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 郑大明.“数学眼光”的基本表现及其评价:基于数感、量感、形感的思考[J].小学教学参考,2021(29):3-6.

[2] 郑大明.用“多维度量原理”破除“单位相乘”论:关于量感前提下数学运算中法理一致性与正确性的思考[J].小学教学设计,2022(29):34-37.