形感:学生空间观念建立的基石

[摘 要]形感和空间观念是几何学和视觉感知领域的关键概念。文章阐述形感与空间观念的联系,并以新修订的教材为例,分析新教材是如何充分利用生活素材和现实情境有效培育学生的形感和空间观念,并通过有形世界的实物来加强学生的直观理解和应用能力。

[关键词]空间观念;形感;核心素养

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)23-0001-05

西南大学版教材(2024年版)(以下简称“新教材”)虽然在知识内容上与旧教材相比没有明显的变化,但在育人导向和核心素养培育方面却实现了质的飞跃。现以新教材一年级上册为例,谈一谈在数学核心素养视域下,如何利用有形世界这一现实情境来培育学生的形感和空间观念。

一、形感与空间观念

毛泽东同志在《实践论》中指出:“一切真知都是从直接经验发源的。”“马克思列宁主义认为:认识过程中两个阶段的特性,在低级阶段,认识表现为感性的,在高级阶段,认识表现为论理的,但任何阶段,都是统一的认识过程中的阶段。”“我们的实践证明:感觉到了的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。感觉只解决现象问题,理论才解决本质问题。这些问题的解决,一点也不能离开实践。”从知识学习和核心素养的发展过程来看,感觉与知觉是形成意识和观念的初级阶段,是学生在学习实践中认识事物的感性层面。

(一)形感是空间观念建立的基石

所谓形感,主要是指对空间物体或图形的形状、大小及位置关系的直观感悟,以及初步运用图形描述和分析问题的意识与习惯。从心理学角度看,形觉是形感的基础,包括视力(分辨力和视野)等。医学上,视力的分辨力大小称为视觉锐度,可分为光觉视力、色觉视力、立体视力和形觉视力。数学学习中,学生对事物的位置、远近、方位、形状、大小等的初步认知,依赖于形觉。

(二)空间观念是形感的本质升华

所谓空间观念,主要是指对空间物体或图形的形状、大小及位置关系的认识,是在空间感知基础上形成的关于物体的形状、大小和相互位置关系的一种表象。教学上,要求学生能够根据物体特征抽象出几何图形,根据几何图形想象出所描述的实际物体,想象并表达物体的空间方位和相互之间的位置关系,感知并描述图形的运动和变化规律。学习论上,空间观念的培育要求学生达到对事物的主观与客观认识的系统化,不仅要说出物体与图形是什么,还要进行联想并说出它们之间的空间方位和位置关系。这些高级认知和感悟,建立在广泛的现实感知和直观认知的基础上。

总之,形感与空间观念在几何和视觉感知领域中都具有重要作用。形感关注于对物体外部特征的感知和理解,倾向于表象的形成,空间观念则关注于对物体在空间中的形状、大小和位置关系的感知和理解,倾向于抽象的概括。在义务教育阶段,学生通过四个学段的学习,不断地让形感和空间观念两者相互关联,共同构成学生对物体和空间的全面认知。

二、新教材示例与教学解读

新教材一年级上册聚焦学生核心素养的培养,依据课程标准的目标来精选和组织内容,确保教材内容的广度与课程标准的要求高度一致,教材内容的难度与该学段课程标准的学业要求相匹配。

(一)在“数”与“比”的游戏中,让学生于无意和有意间感知形状与空间

本轮教材修订特别强调幼小衔接,新教材开篇即以主题图“上学了”吸引学生注意:校园整洁美丽、自然清新、充满活力,老师和同学们热情欢迎新同学,充满了快乐祥和的气氛。与旧教材中的主题图相比,虽变化不大,但包含“数”与“形”的画面,可以感受到编者更为精心的设计。

新教材编排的第一个综合实践活动是“介绍我的幼儿园”,主题图展示了一个干净整洁的教室,孩子们正和老师聊“自己在幼儿园学到的本领”,除了介绍人物,课桌、黑板、讲台等实物也成为他们描述的对象。这一活动要求学生会观察、会思考和会表达,从而在教室里开始体验“三会”。

【活动1】介绍我的幼儿园

主题图(如图1)是用“数”说一说。图中特别提示“我的幼儿园有2栋楼,每栋都有3层”。这不仅让学生有数“数”的感觉,还有楼房的“高低”“层数”的距离感、空间感的联想与回忆。另外,通过体育活动、玩游戏等图示,学生不仅能够数出物体的数量,而且能根据联想表达其他认识的东西,从而感悟有形的世界。

【活动2】详细介绍幼儿园物体的形状

主题图(如图2)是用“形”说一说。以“形”为主题,引导学生从感性层面的联想过渡到理性层面的描述,通过联想与回忆,描述物体的具体形态。特别提示学生将“方方的”“圆圆的”等形容词与具体物体如魔方、足球等进行对应,通过词汇和语言的抽象表达,让学生能够描述出既模糊又具体的形感。这种教学方法对学生建立空间观念具有重要的启蒙和渗透作用,有助于他们在认知上形成更为直观和立体的理解。

【活动3】数学游戏的窍门

主题图(如图3-1、3-2)是“会观察”。主题图展示了“过山洞”游戏的工具标准模型“洞”以及与之对比的物体积木,通过使用“窍门”这一词语,激发学生对“能过”和“不能过”洞的原因进行思考和表达。这种设计旨在将形状认知提升到实际应用层面,通过观察、思考、表达三个步骤,检验学生是否具备空间观念。也就是说,学生不仅要能够完成“过山洞”这一任务,还要能够用语言描述。虽然不要求学生给出高深的理性解释,但始终要求他们清晰地阐述自己对比的缘由和过程。这样的教学方法不仅有助于培养学生利用形状特征进行直观判断的能力,还能促进学生理解平面图形与立体事物之间的关系,体会图形相似性和断面大小等因素如何影响“过山洞”的结果。通过猜测、尝试与结果的综合比对,学生能够形成一种朦胧的空间观念,为更深入地理解几何空间概念打下基础。

【活动4】交流养成的好习惯

主题图(如图4)通过让学生分享自己养成的举手发言、坐姿端正等好习惯的活动,帮助学生建立位置感、方向感和距离感。这一活动在教室中进行,能够初步培养学生切实的空间知觉。

主题图(如图5)通过让学生参与整理物品的活动,来说明整理过程和分类的理由。这一过程要求学生在观察、思考和表达上更加细致,从而进一步完善他们对教室、桌凳、文具、书包等物品的形状、位置、方向、大小、运动等的形感和空间知觉,使学生逐渐形成更为清晰和系统的空间认知。

(二)在“做”与“说”的过程中,让学生于经历和思索间感知形状与空间

一开始的综合实践活动是让学生借助幼儿园的知识和经验,对形状和空间形成一个朦胧的感知和认识。从第三单元的“认识立体图形”开始,学生就正式学习《义务教育数学课程标准(2022年版)》所规定的内容。新教材通过4道例题和2个课堂活动,将学生身边的事物与数学图形的概念联系起来,把物体外形特征和运动属性进行归类,让学生在学习实践中建立起对立体图形的初步认知。

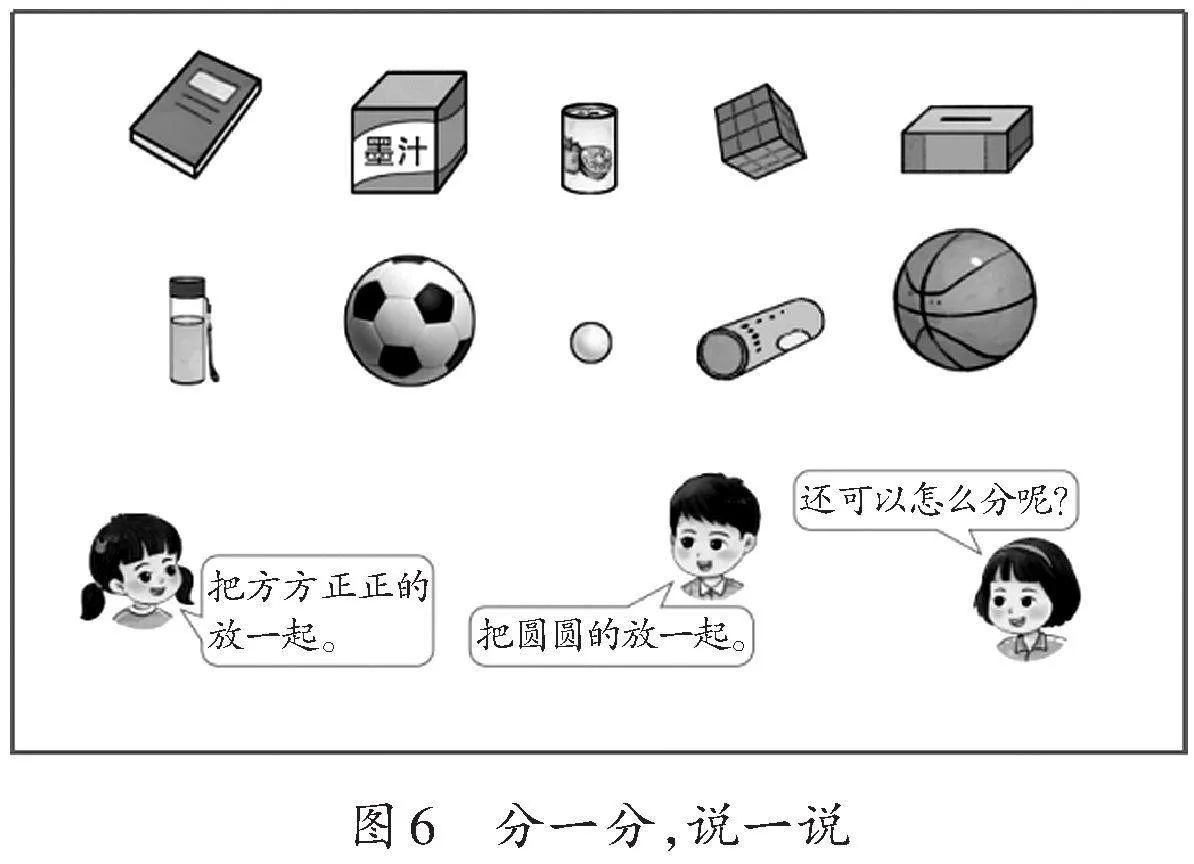

例题1(如图6)通过“分一分”和“说一说”的活动,引导学生从实物的外观和表面状态出发,认识和理解物体的特征。这一活动是让学生从“平与不平”“会滚与不会滚”两个维度去感受和区分物体的不同特征与属性,并将它们进行分类。在尝试与交流的过程中,学生通常会根据物体的表面特征将其分为三类:“每个面平平的,不会滚动的”“没有平的面的,会滚动的”“有平的面的,会滚动的”。这种直观的体验不仅帮助学生建立起对物体特征的感性认识,还为后续的抽象命名和图形认知奠定了形感的基础。

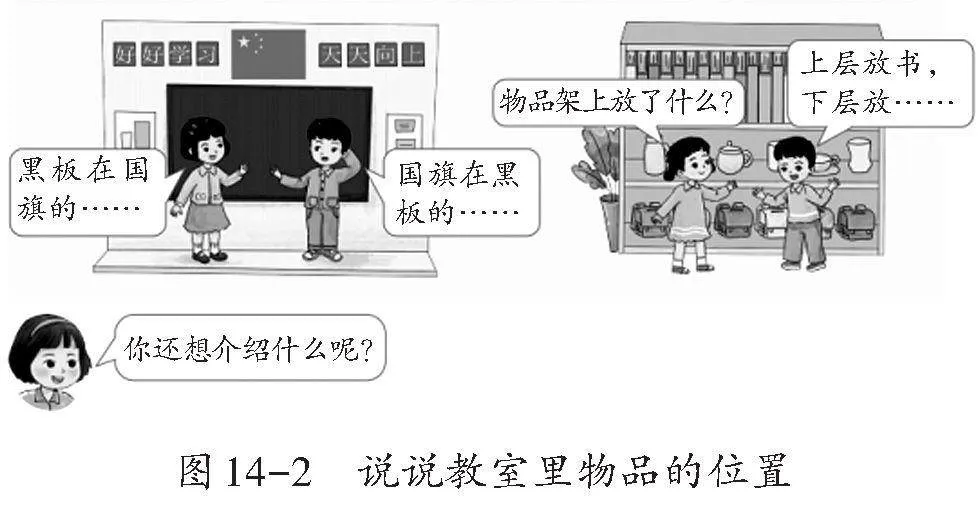

数学学习是一个从形象走向抽象的过程,例题2(如图7)就为学生正式认识“形”做好了启蒙:根据“天圆地方”的传统理念,对学生根据经验初步分类的三类物体进行了命名和区分——“每个面平平的,不会滚动的”叫“方的”东西;“没有平的面的,会滚动的”叫“圆的”的东西。这样,不方不圆的就成了特别的一类。

如此,教师就可以采用“画图”和“命名”相结合的方式,引导学生进行数学化的思维。对于“方”的物体,指出存在两种情况:各面形状和大小相同的,命名为“正方体”;各面形状大小有区别的,命名为“长方体”。对于“圆”的物体,引导学生观察,因为从各个方向看起来都是一样的,故命名为“球”;那些既有平的面又有圆的面的物体,则命名为“圆柱”。在命名过程中,教师应同时配以图形的简单示意图,帮助学生将名称与图形直观地联系起来。这样,学生不仅能够通过名称来描述和识别物体,还能够通过图形来加深对物体形状特征的理解。为了进一步巩固学生对图形名称、形状与实物之间的联系,教师还可以让学生进行“看图说物”和“看物说图”的练习。

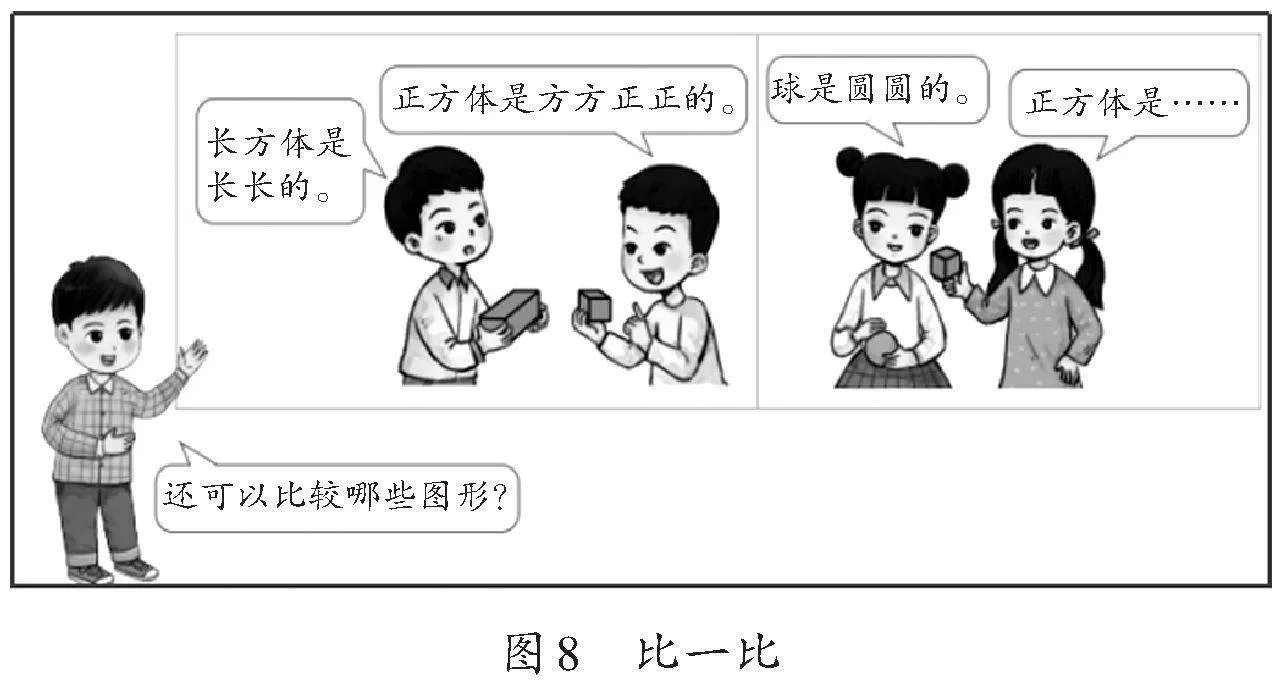

例题3(如图8)是要求学生根据图形的名称和教师提供的数学模型说出几种物体的特征,在观察、思考、表达中增强对长方体、正方体、圆柱和球这几个抽象名词与图、物的对应关系的认识,从而促进形感和空间意识的形成。

为了进一步强化形感和空间观念的培养,新教材编排了例题4(如图9)和相关的课堂活动:通过滑动、滚动、堆砌等实际操作,学生深入体验“方体”“柱体”和“球体”在外力作用下的变化特性,特别是位置移动时的自动性以及运动快慢的时效性。这些体验有助于学生在头脑中牢固地建立起三类立体图形的空间观念。

(三)在“思”与“行”的实践中,让学生于表演与解说间体验位置与空间

新教材有一个重要的特点,就是把一部分基础知识的内容融入综合实践课程。新教材一年级上册第二个综合实践活动“我的伙伴我的班”就是把旧教材中“方向与位置”的“上下左右前后”部分的知识放入综合实践活动。这部分内容在旧教材中需要用十几个课时来教学,现在只用三四个课时来教学,这是怎么做到的呢?

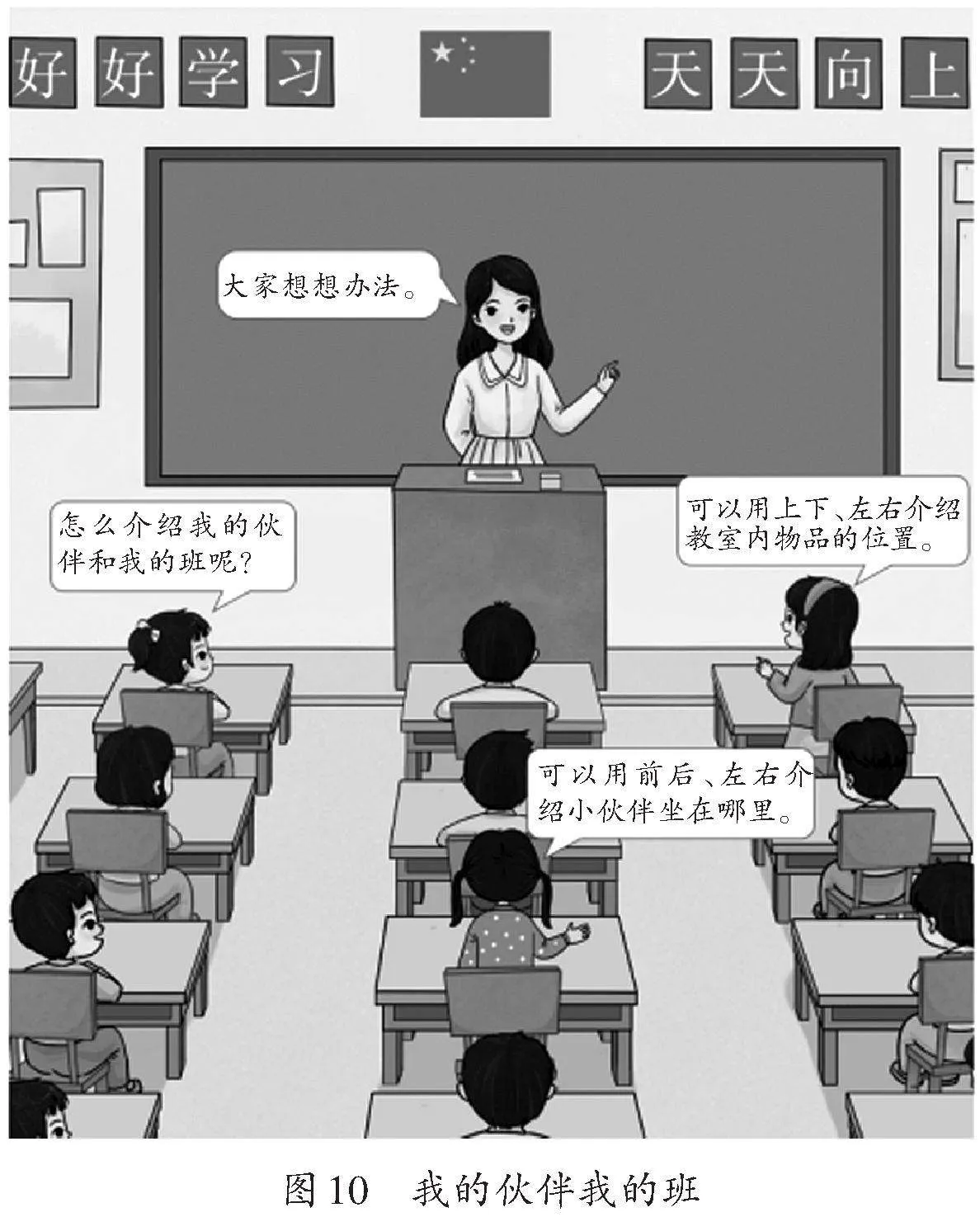

首先呈现主题图(如图10)。对于“怎么介绍我的伙伴和我的班”这个主问题,如果不给任何的“脚手架”,学生是无法完成的。

新教材把这个话题活动置于学生熟悉的教室这一具体空间中,提醒学生根据教室里的“我”与熟悉的同学、桌凳、黑板等的位置关系,想办法介绍“我”和“我”看到的物体和人。这样,有了“形”的思维,就有了陈述“空间”的话题,原本抽象的任务变得具体可行。于是,第一个活动“比一比”(如图11),将学生熟悉的“上下左右前后”6个表示空间的方位词用“我”和“教室”这个直观的有形世界关联起来,让学生在交流与表达中清醒地认识到相对于“我”,“上下左右前后”到底是指什么。

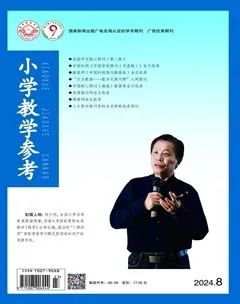

接着,呈现主题图(如图12):根据“我”和教室里的事物、同学的位置关系,说清楚我的“前后左右”几个方位是什么、分别有谁。

随后,利用“对口令”(如图13)的游戏活动和卡片、书本等有形实物,引导学生描述相对抽象的事物“上下”的相对位置关系。

经过一系列的方位模型建构活动,学生能够初步感知有形世界的6个空间方位,建立起对空间方位的直观理解,并能够通过“空间知觉”和“空间语言”来准确地描述周围实物之间的位置关系。

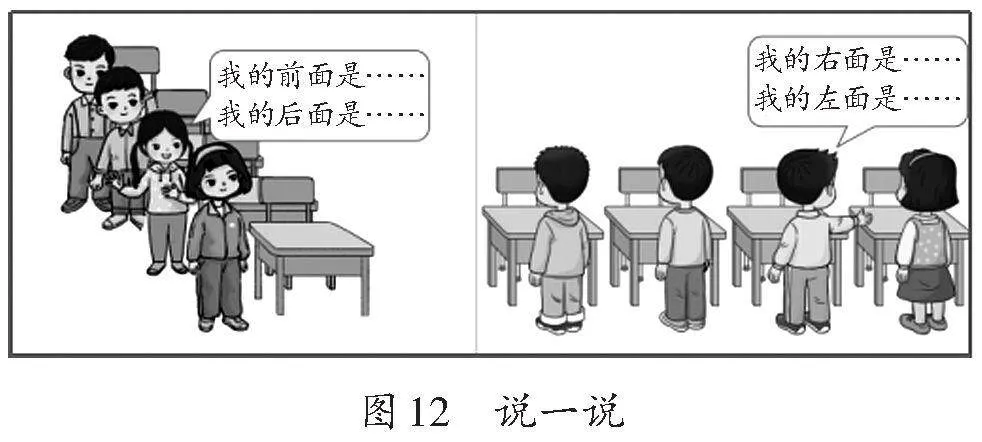

最后,新教材出示了具体活动“介绍教室里人和物的位置”:根据教室里自己的位置和同学座位,介绍“我”和同学的方位,以及相对位置(如图14-1)(语言模板为“我的×面是×”“我的伙伴×××坐在我的×面”);通过教室里相对静止的场景(如图14-2),利用国旗、黑板、书本等物品的真实位置说明“上下”方位及其相对方位关系。

在学生具备了基本的观察、思考、表达和体验经验之后,新教材编排了“介绍校园中人和物的位置”“介绍生活中人和物的位置”等实践活动任务。这些任务旨在让学生在更广阔的场景中运用空间方位知识,通过描述校园内建筑物、人员的位置关系,以及自己在日常生活中的具体活动(如上公交车、做游戏、做作业等),来反复练习表达事物与事物、人与人、人与事物之间的位置关系。

综上所述,新修订的西南大学版教材(2024年版)在保持知识内容稳定性的同时,更加注重立德树人根本任务的落实和学生核心素养的培育。教师需要引导学生通过实践和体验,逐步形成和完善形感和空间观念,为学生的全面发展和终身学习奠定坚实的基础。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 郑大明.“数学眼光”的基本表现及其评价:基于数感、量感、形感的思考[J].小学教学参考,2021(29):3-6.