白茶加工技术与装备应用现状

摘要:文章系统总结了近年来我国白茶生产现状,从加工原理、加工技术和加工装备等方面,分析了当前白茶加工存在的主要问题,比较和归纳了不同加工技术和装备的优缺点,并提出了白茶加工技术与装备的发展应向加工技术标准化、精细化和加工装备智能化的方向迈进,以期为白茶产业高质量发展提供参考。

关键词:白茶;茶叶加工技术;茶叶加工装备;白茶加工

中图分类号:TS272.3;TS272.4 文献标识码:A 文章编号:1000-3150(2024)08-14-9

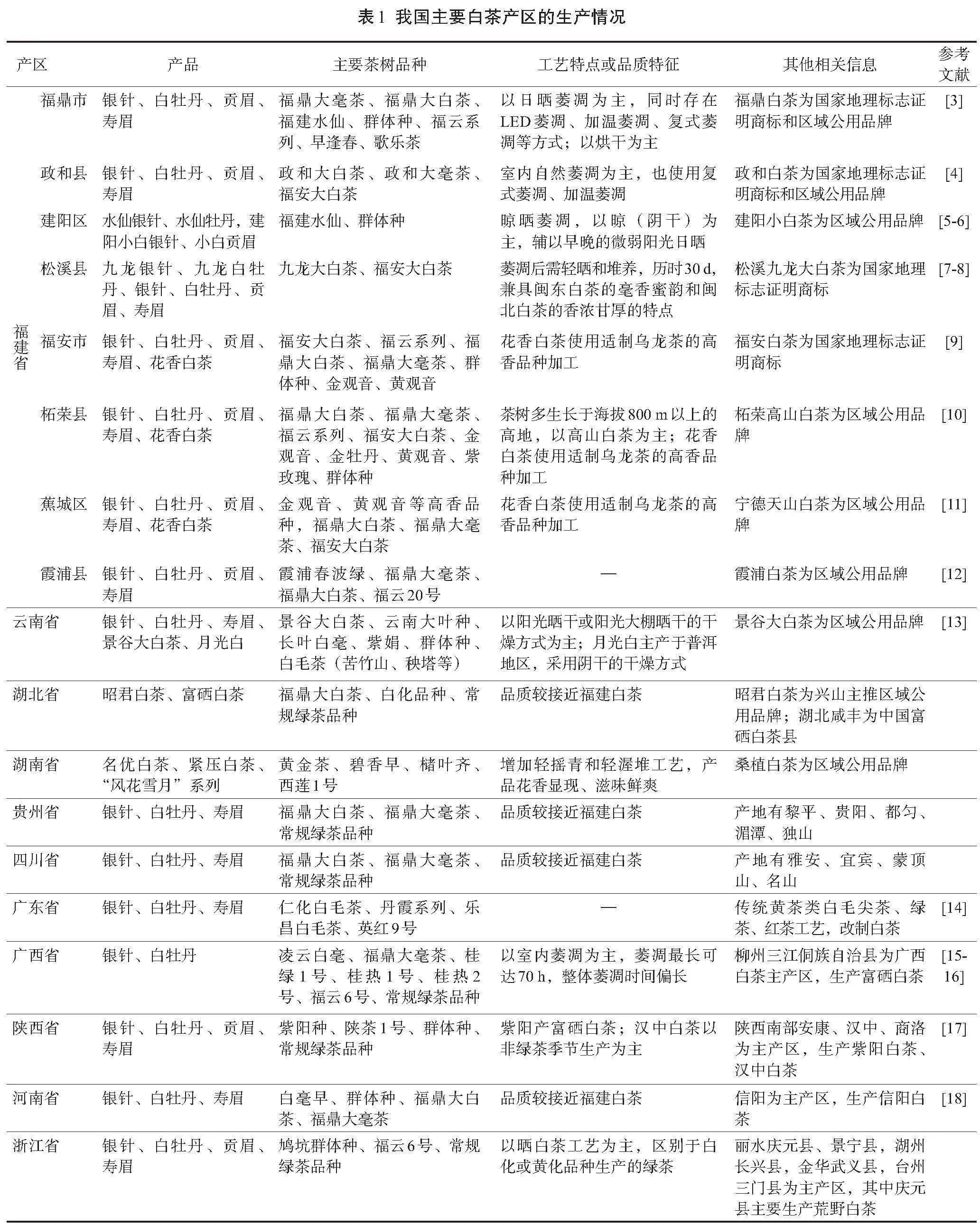

白茶属六大茶类,由茶鲜叶经萎凋和干燥工序加工而成,传统加工不炒不揉,能够较大程度保留茶叶原始风味[1]。2023年,我国白茶产量10.02万t,较2022年增加0.57万t,增幅6.03%[2]。我国白茶产区也在不断扩大,福建的福鼎、政和、建阳、松溪、福安等地是传统白茶产区,近年来,出现了湖南桑植、云南景谷、陕西汉中、广西三江等白茶新兴产区(表1)。随着白茶市场的扩大和发展,湖北兴山、广东仁化等地区将白化品种、白毛茶品种茶叶加工由传统的绿茶、红茶加工工艺改为白茶加工工艺,从外形上的“白茶”变为真正意义上不炒不揉的多酚类化合物轻微氧化的白茶。本文所讨论的均为按照茶叶品质和加工工艺划分的白茶。

据国家标准《白茶》(GB/T 22291—2017)规定,白茶指以芽、叶、嫩茎为原料,经萎凋、干燥、拣剔等特定工艺制成的茶叶产品。以毛茶为原料可压制为紧压白茶。由于传统的生产技术已不能满足日益增长的市场需求,在其理论基础上变革和发展的现代白茶生产技术随之产生。花香白茶、高γ-氨基丁酸白茶、“金花”白茶及新工艺白茶等创新白茶的出现,弥补了传统白茶香气、滋味较单一的不足[19]。

1 白茶风味形成

1.1 重萎凋促进白茶风味化合物形成

白茶加工相比其他茶类较简单,包括萎凋和干燥(烘焙)2个工序,风味的形成主要在萎凋阶段,风味的定型在干燥(烘焙)阶段。白茶萎凋有别于其他茶类,几乎贯穿整个白茶初制过程,因此白茶属于重萎凋茶。鲜叶采摘后均匀薄摊在水筛上进行“开青”,随后进行长达30~70 h的萎凋。白茶是唯一一类外形和风味在萎凋阶段基本形成的茶类,萎凋时叶背失水速率高于叶面,使得叶缘由叶面向叶背垂卷,萎凋后期经并筛后,叶缘进一步垂卷,形成白茶特有的外形。当然白茶风味的进一步完善还与堆养和烘焙有关。在尽可能不损伤茶青组织的情况下,经通风、控温、排湿使低沸点物质挥发、酶激活和水分递减,组织细胞浓度、膜透性和酶活性等随之提高,氧化和水解等酶促反应及各种有机化合反应加快,生成风味化合物,形成白茶风味品质,并构成白茶独有的品质特征。

1.2 萎凋过程中白茶风味化合物的变化

白茶萎凋以失水胁迫为主导。萎凋时,叶片通过增大气孔来提高呼吸速率,随着失水量持续增加,气孔开始缩小乃至关闭以减缓水分丧失[20],叶片细胞膜缓慢破裂,有机酸和核苷酸类物质代谢通路的差异表达基因呈上调表达[21],DNA和RNA降解,氨基酸衍生物增加[22],多酚氧化酶和过氧化物酶催化多酚类形成茶黄素等聚合物[23],儿茶素、淀粉含量减少,茶黄素、麦芽糖、可溶性糖、γ-氨基丁酸含量增加[24-25]。此外,使用同一茶树品种鲜叶加工成的不同茶类中,白茶的氨基酸[26]、黄酮(醇)糖苷[27]、酚酸含量最高。萎凋后期,复杂的黄酮类聚合物如原花青素、聚酯型儿茶素、黄酮糖苷类物质达到最高值[28]。茶叶挥发性化合物主要来自脂肪酸降解产物、氨基酸转换产物、类胡萝卜素降解产物和萜烯类。白茶历经30 h以上的萎凋后,苯甲醇、苯乙醇、芳樟醇和香叶醇的葡萄糖苷与樱草糖苷化合物等香气糖苷前体物质经水解释放[29],这是白茶香气与乌龙茶、红茶不同的主要原因之一[30-32]。多肽、氨基酸、可溶性糖赋予白茶鲜甜的滋味,儿茶素和多酚类物质的减少则能够降低苦涩味。茶氨酸、天冬氨酸、天冬酰胺、5'-腺嘌呤单核苷酸是白茶鲜味的主要贡献成分,表没食子儿茶素没食子酸酯、表儿茶素没食子酸酯、茶没食子素、咖啡碱、γ-氨基丁酸是白茶茶汤中关键的呈味因子,且在茶汤中的溶解量超过感受阈值[33]。

茶树品种和加工方式的不同会导致白茶风味产生差异。云南大叶种白茶的香气以巧克力香和甜香为主,福鼎白茶以果香和甜香为主[34]。福鼎白茶中的咖啡碱含量显著高于云南白茶,可可碱和次黄嘌呤含量低于云南白茶。此外,由乌龙茶茶树品种加工的白茶,具有明显花香[35-36]。

2 白茶加工技术与装备

白茶生产流程包括茶青采摘→收集→运输→预处理→初制(萎凋、堆养、干燥)→毛茶贮藏→精制(拼配、筛选、风选、拣剔、压制)→烘焙→入库待包装。根据外形松散程度,可分为散茶、紧压茶。紧压茶是散茶的再加工产品,在精制阶段由散茶压制而成。白茶各加工流程的规范性操作、标准化生产、食品化管控,是塑造优质白茶的重要前提。随着我国茶叶加工技术和装备的发展,由传统自然晒干达成的萎凋成效已通过现代化的加工装备和技术得到了极大改善,将白茶生产从受环境影响、生产不可控发展至装备优良、生产可控。

2.1 白茶萎凋技术与装备

2.1.1 白茶萎凋技术

白茶萎凋分为室内自然萎凋、加温萎凋和复式萎凋[37]。阴雨天气,芽叶水分扩散系数低,长时间萎凋可能导致芽叶变暗、发黑、发霉;高温天气,芽叶水分扩散系数高,萎凋时间过短,未能形成白茶风味,导致芽叶产生青草气和涩味。

各茶区地理位置和气候条件不同导致萎凋方式不同,部分产区萎凋是在室内无日光的通风场所进行。因原料等级不同,银针自然萎凋的摊叶量要求为不重叠地平铺在水筛、萎凋帘上,其他级别原料的摊叶厚度为1~3 cm。自然萎凋需借助白光和环境温度、湿度、风,用时长、占用生产空间大,生产效率低,且对生产经验要求较高,逢阴雨天产品质量极难控制,很难形成规模化和标准化生产。加温萎凋是在室内进行控温萎凋,可使用萎凋槽或增温排湿设备,从萎凋均匀性和效果比较,空气能热泵萎凋最优,其次是热风萎凋和萎凋槽萎凋。加温萎凋适用于阴雨天,其成茶品质低于室内自然萎凋[38],如萎凋槽摊叶厚度10~20 cm,易出现萎凋不均匀现象。由于加温萎凋是一种在室内加温排湿的萎凋方法,通风排湿难均匀,热利用率低,耗能较大,下雨天和南风天生产控制难,产品质量不够稳定,同样难以规模化和标准化生产。复式萎凋是室内自然萎凋和日光萎凋交替进行的萎凋方式,在晴天采用复式萎凋可加速叶片失水,提高茶汤醇厚度[39]。加温萎凋和复式萎凋可以缩短萎凋时长,但由于可能对白茶萎凋失水规律掌握不足,部分地区采用这两种萎凋方式易导致风味化合物积累不足、低沸点挥发性化合物转化不充分,因此往往需要采用短时堆积的后熟化处理, 促进青气散发和香气形成[40]。

因此,白茶初制萎凋需要注意以下4点:第一,茶青上机摊匀、摊平,控制摊叶厚度;第二,保持风机通风效果良好,密切关注通风、控温、排湿效果;第三,明确萎凋工艺,控制好每个萎凋阶段的温度、湿度和茶叶含水率;第四,精准控制青叶厚度、水分等重要工艺参数及温湿度等环境因子。为了提高产量和稳定质量,规模化的白茶生产企业会同时使用这3种萎凋方式。

2.1.2 白茶萎凋装备

萎凋槽是白茶萎凋生产的一次革命,该设备结构简单、投资少,被广泛应用。传统萎凋槽一般只有鼓风机和加热管,未安装除湿机,通过热风提高失水率,由于缺乏除湿机,不能隔绝湿气,芽叶水分扩散系数低,耗时长,能耗高,导致萎凋不匀,成茶色泽暗绿、有青气。新型萎凋槽配有除湿机、进气装置、排气装置,空气循环顺畅、供氧量充足,萎凋均匀且成茶品质明显提升。松溪、政和等闽北产区使用机头加装除湿机的新型萎凋槽[41],生产效率有较大提升,但敞口式设计导致热利用率低,产品的稳定性仍有不足,难以满足规模化、标准化生产需要。

传统萎凋房由水筛、加热装置、循环风机、排湿风机构成,没有中央控制系统和除湿机,导致萎凋时间短,内含物转化不足。新型萎凋房安装除湿机、循环风机、加热装置、进排气系统和控制系统[42]。除湿机去除室内水分、降低环境湿度;循环风机去除茶叶水分、提高水分扩散系数;加热装置提高室内温度;进排气系统排除室内潮湿空气,保证新鲜空气循环,保持充足通氧量,提高茶叶的鲜爽度。萎凋房顶部和四周可根据实地条件增设透光玻璃,以透射日光作为光源补充。日光萎凋房使用透光率>80%的聚碳酸酯板(PC),根据地理位置决定萎凋房朝向和屋面倾角[43]。

萎凋机与萎凋房工作原理类似,安装有萎凋床、除湿机、内循环风机、加热装置、进气装置、排气装置及控制系统。萎凋床所在车间可设置PC屋顶,增加日晒。萎凋床可分层控制,区分不同含水率的鲜叶,精准控制不同来源鲜叶的失水速率;控制系统通过设置时间、温度来调节萎凋进程。变频连续萎凋机与日光萎凋房配套,可节约43%的生产成本[43]。

室内多层带式萎凋机采用多层输送带和叠加式通风、加温、排湿的方法。虽然其萎凋面积大,对生产能力的提高较大,能形成规模化生产,但依然存在通风排湿不均匀、产品质量不稳定、热利用率低、耗能大等问题。特别是室内空间大,摊青层数多,摊青面积大,风口处与距风口远的位置失水速率差别很大,萎凋均匀性较差,因而萎凋叶下机后,必须经人工堆积一段时间,如逢阴雨天,可能需要堆积1周,增加了生产难度,造成质量控制难度大、产品稳定性差等问题。

此外,还有一些调控萎凋环境的设备可用于萎凋槽、萎凋房和萎凋机。空气能设备利用茶叶的热力学特性,当热风气流穿过茶叶,茶叶处于悬浮状态,茶叶与热空气发生对流传热,能够提高水分扩散系数。在相同的温度环境下,单片茶叶比堆积茶叶更易升温、失水更快,利用动态干燥原理,扩大接触面积,提高茶叶的导温系数,提高失水效率且萎凋更均匀、制茶品质更优。研究表明,空气能设备能加速代谢物的转化速率,萎凋后期至干燥阶段,代谢物含量与自然萎凋一致[44]。智能化多功能厢式空气能设备可根据需求设计生产能力大小,外形设计宽度达3 m,长度可达20 m以上,高度超4 m,通过密闭保温的方式提高热利用率,减少耗能;内置多层(一般4层以上)304不锈钢输送网带,摊青面积大,不锈钢材质导热快,生产效率高;每层设有独立通风装置,多处设有对外排湿口,通风均匀,控温、排湿效果好;多处设有温度感应和湿度感应探头,实行智能化控制,能形成规模化、标准化生产,产品质量均匀稳定,萎凋叶下机后可直接堆养。白茶专用LED光源复合式萎凋生产线包括LED补充光源、温湿度传感器、引风机、冷热风机、排气扇等装置,可调节环境参数[45-46]。LED光源为冷光源,不会因热能过高而灼伤鲜叶,使用LED光源可缩短萎凋进程。研究表明,LED光源萎凋处理可加速水分蒸发,提高细胞质浓度,提高β-葡萄糖苷酶、β-樱草糖苷酶等香气相关水解酶的活性,促使脂类和糖苷类香气前体物质发生酶促氧化降解,积累橙花醇、β-环柠檬醛、1-壬醇、己醛等花香、清香和果香成分,提高过氧化物酶、多酚氧化酶等滋味相关的氧化酶的活性,使多酚、氨基酸等成分增加的变幅增大,促进滋味形成[47]。不同LED光源萎凋效果不同,黄光可以增加花香,红光凸显清香,绿光提高茶汤醇厚度,蓝光提高白茶滋味的鲜度和厚度,白光提高香气纯度[48-49]。黄-蓝-白多光谱复合式LED灯组模拟人工日光萎凋,极大解决了白茶生产季人力紧缺、生产效率低、茶叶品质不稳定的问题[46]。此外,光质可作为信号分子对萎凋叶的基因、酶活性和次级代谢物进行正向调控[50-51]。研究发现,对白茶进行红光萎凋,效果优于全程光照萎凋[52]。该类型生产线已在白茶主要产区大规模应用。

2.2 白茶堆养技术

堆养俗称养茶,是如今白茶生产中常见的工序之一。茶青完成萎凋工序后,在一定条件下堆放一段时间,使其风味更趋于稳定和完善,相当于白茶初制过程的“后熟”阶段。堆养过程中茶青水分相比萎凋叶时显著下降,茶青内含物质发生转化,主要是通过内源氧化酶和水解酶进行氧化和水解反应,从而改善产品的涩味和青味,进一步形成白茶特有的风味品质。

堆养的条件和方式对白茶品质有着重要的影响。由于过去对堆养机理了解不足,生产者担忧变霉、变质、变味等生物稳定性问题,认为堆养过程中毛茶水分不能过高,水分应控制在9%以下甚至更低。目前经验表明,水分不超过15%是合理、安全的。堆养的环境必须避光、干燥、无异杂味,有条件的可适当加温,加快酶促反应进行,加速毛茶“后熟”。堆养的方式可以是堆放,也可选择更为安全的装袋存放。众所周知,毛茶占用空间极大,因此少有生产企业有条件通过设备养茶,高档银针可选用干燥、无味的设备存放。

2.3 白茶干燥技术与装备

白茶干燥方式分为烘干、晒干、阴干、复式干燥4种,烘干主要是焙笼碳焙或热风干燥,晒干为日光直接照射干燥,阴干为室内或阳光大棚内自然干燥,复式干燥是晒干和阴干相结合的方式。不同产地白茶的干燥方式差别较大。以福建省为例,福鼎地区以烘干为主,政和地区以复式干燥为主,建阳地区以阴干为主。白茶的干燥方式影响成品茶的香气类型和内质。研究表明,烘干后白茶的花香更加凸显,阴干后的白茶更显清香和毫香,晒干、复式干燥的白茶日晒味明显[53]。

白茶干燥时,茶坯水分含量较低,叶温接近干燥气流温度,叶表水分蒸发速度较快。若叶温过高,水分从叶内传递到叶表的速度慢于从叶表蒸发到空气的速度,茶叶表层则会形成干硬的外壳,造成外干内湿现象,冷却后容易引起茶叶回潮变质,同时茶叶香气容易过度挥发。白茶干燥主要存在3个问题:氧化酶和水解酶不耐高温,其中水解酶表现尤为明显,超过70 ℃则大部分失活;高温烘干会破坏白茶中少量较高沸点的风味物质,影响白茶内质;干燥工序应尽量缓慢进行,时间不能过短。

白茶可采用一次或多次间断式烘干,但不宜高温烘干。部分产区的烘干温度为90~100 ℃,与白茶“自然天成”“低温烘焙”传统工艺理论相悖。现有的烘干机生产能力小,采用直热式时供热温度过高(一般超80 ℃)。目前,采用了空气能供热新技术的大型多功能萎凋烘干两用机在福鼎地区推广使用,其可将烘干温度控制在50 ℃左右,一次可烘1 000 kg以上的毛茶,提高了产量和生产效率,解决了白茶烘干的难题。

2.4 白茶精制技术与装备

白茶精制包括拼配、筛选、风选、拣剔等环节,其中拼配是保证茶产品内质和风味稳定性的最有效方法,也是茶叶标准化加工必不可少的环节。白茶因选用多毫品种,加工中不经过揉捻工艺,m+Nm7EptLmQKlaxr/uMRcw==成茶叶张自然披散且绒毛显露,精制时毛茶受到外力挤压、茶条摩擦、下落等多方面因素影响会产生大量茶尘。

当前,部分企业仍采用地堆式人工拼配,不均匀、不卫生、劳动强度大。“横行匀堆,纵剖取料”的传统匀堆槽,由于占用空间大、成本高、无除尘系统,难以普及。陈彬等[54]首次设计出可人工封闭的筛分、匀堆和烘干设备的上料口,配置脉冲除尘器,可明显降低茶尘浓度。

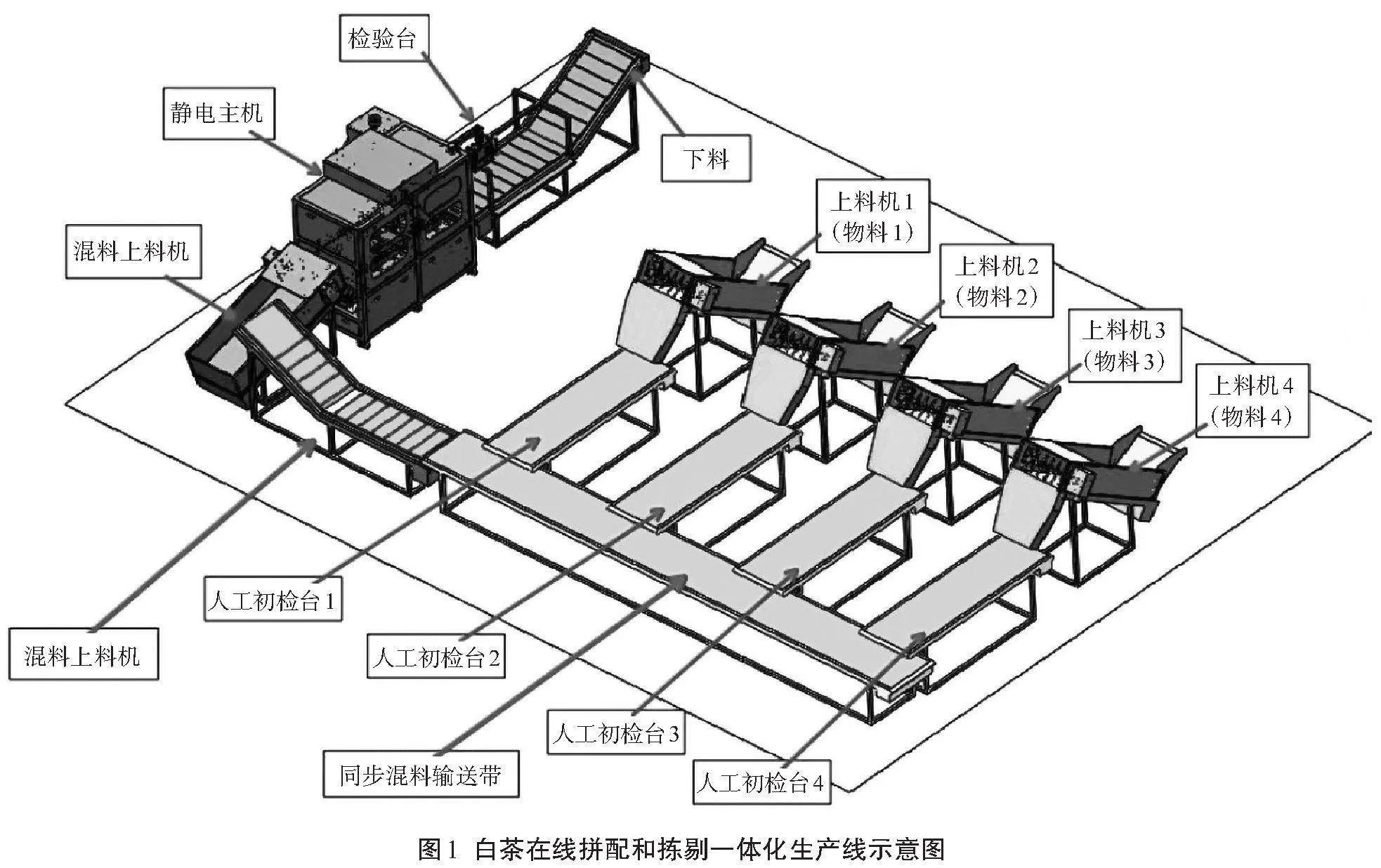

近年来,中国白茶研究院日晟白茶加工自动化装备研究所研发了多功能高压静电拣茶精制机,该机集除毛发、土灰尘沙、金属、小草、编织带丝等多功能为一体,改善了茶行业人工捡剔的落后现状,有效解决了茶叶中夹杂头发等恶性杂物的问题;配套自动化拼配功能,研发的白茶在线拼配和拣剔一体化生产线(图1),实现了拼配、拣剔全自动化生产,全程茶叶不落地,提高了拣剔过程中的劳动生产率,缓解了茶企用工荒、用工成本高等难题,推动了白茶精制环节标准化发展,该生产线已在福鼎市北路银针茶业有限公司、福建省中镇茶业有限公司等投入使用。

2.5 白茶紧压技术与装备

白茶不经揉捻,形态自然,体积松散,不便于运输和仓储。将白茶散茶压制成紧压白茶,开创了储存和消费的新风尚。紧压白茶还可通过拼配提高产品质量,如使用不同品种进行拼配,水仙品种的节间距较长,萎凋时容易变红、暗,外形卷缩,使用福鼎大毫茶、福安大白茶等中大叶种生产的产品与水仙白茶拼配成白牡丹,既有水仙白茶醇厚甘爽的口感,又能为外形增色,或者直接将水仙白茶压制成饼,避免了散茶的“外形焦虑”[55]。

散茶在压制过程中,由于高温汽蒸、压制、烘焙工序引起茶叶温度和含水率的反复变化,导致紧压白茶品质与散茶品质存在较大差异。近年来,研发了萎凋叶直接压饼-干燥加工的新型一体化白茶压饼机,可以避免上述高温和水分对产品品质的影响,使紧压白茶的内含物质和感官品质更接近散茶[56],但目前尚未形成比较成熟的技术流程。早期的白茶压饼机为黑茶的通用压饼机,压饼和出料在同一个位置进行,在装入蒸好的茶叶过程中,上模装置容易突然降落造成操作人员受伤。福鼎地区率先研发、推广的白茶专用压饼设备,将蒸好的茶叶装入出料位置的套筒中,上料和出料只需按启动开关,即可完成饼茶的压制。白茶专用压饼机每个机位每小时可压制47个以上白茶饼,与通用压饼机相比,工作效率提高60%以上[57]。

紧压茶的烘干阶段,室温需控制在50 ℃左右,湿度控制在50%以下。紧压茶烘房要保证控温、隔热效果,烘房高度不宜过高、面积不宜过大。比较理想的热源为空气能,用空气能热泵供热除湿,既经济又安全,同时可增置除湿机来加强除湿效果。实践证明,设计2个烘房,依次烘干较为合理,既提高了烘干效果,也改善了饼茶烘干后的茶叶品质,可避免高温急烘和“外干、内不干”“假干”现象。

2.6 白茶贮藏技术与装备

贮藏俗称存茶,是毛茶加工完成后,将茶叶置于贮藏室控温、控湿、避光密闭存放(茶叶水分控制在8%以内),以促进白茶风味从新茶向年份茶(老茶)转变的过程。白茶“一年茶、三年药、七年宝”的内在品质和功效的变化,就是在贮藏过程中形成的。目前,白茶行业还没有成熟的大体量专用贮藏设备,主要使用密封袋、木箱、陶器等,通过控制环境因素来实现贮藏。

科学规范的白茶专用仓储库和仓储方式有利于保持和提升仓储白茶的品质,提高年份白茶的市场价值。白茶储存需要严格把控环境因素(温度、湿度、氧气),加强安全监管,避免有害细菌富集。避光、恒温恒湿、通风干燥、高度洁净、无异味为白茶最佳储藏环境。如六妙白茶股份有限公司开发了窖藏面积3万m2、窖藏量6 000 t的白茶智能仓储窖,通过安全管理监控系统、数据可视化系统、温湿度智能调控系统3个管理系统软件与24 h实时监控云平台进行日常管理,可自动检测系统联动情况、实时调控温湿度与空气循环。

研究表明,在茶叶贮藏过程中,儿茶素的C-8位或C-6位会发生N-乙基-2-吡咯烷酮的取代反应,从而形成新的儿茶素成分(N-ethyl-2-pyrrolidinone-substituted flavan-3-ol,EPSF)[58-59]。EPSF类物质是白茶年份的指示物质。目前,已在陈年白茶中发现了7种EPSF类成分,其含量与贮藏年份之间有正相关性。同时,随着多酚类和氨基酸化合物的减少,白茶的涩味和鲜味会降低,而可溶性糖和没食子酸的增加会使白茶的甜味和酸味增加,挥发性化合物的转化则为白茶带来了药香和甜香[60]。内酯类和萜烯类对映异构体也被证实是白茶年份的香气指示物质,其中S/R-二氢猕猴桃内酯含量的比值与年份呈正相关[61]。随着白茶贮藏理论和技术的不断完善,年份关键性风味化合物的发现与鉴定将对推动全国范围的陈年白茶消费产生积极影响[62]。

3 结语

我国白茶产业从“小产业”发展到乡村振兴支柱产业的突破,白茶加工技术提升与白茶装备创新成为了产业发展的助推剂。本文从白茶风味形成原理出发,主要总结了目前白茶初制、精制、贮藏的常规技术及其相关装备,以期为我国白茶产业高质量发展提供参考。

与其他茶类相比,白茶的加工技术最为简单,但是白茶加工的标准化、机械化、智能化程度较低,也正因如此,作为后起之秀的白茶,在我国茶叶科技高速发展的时代背景下,需朝着加工过程标准化、精细化,生产装备智能化方向迈进。

参考文献

[1] 安会敏, 欧行畅, 晏玲玲, 等. 2023年茶叶加工技术研究新进展[J]. 中国茶叶, 2024, 46(6): 1-10.

[2] 梅宇, 梁晓. 2023年我国茶叶产销及进出口形势分析[J]. 中国茶叶, 2024, 46(4): 18-26.

[3] 福建省质量技术监督局. 地理标志产品 福鼎白茶: DB35/T 1076—2010[S/OL]. [2024-03-02]. http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=37071.

[4] 国家质量监督检验检疫总局, 国家标准化管理委员会. 地理标志产品 政和白茶: GB/T 22109—2008[S/OL]. [2024-03-02]. http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=17133.

[5] 海峡两岸茶业交流协会. 建阳白茶 第1部分:建阳水仙白茶: T/CSTEA 00014.1—2020[S/OL]. [2024-03-02]. http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=92357.

[6] 海峡两岸茶业交流协会. 建阳白茶 第2部分:建阳小白茶: T/CSTEA 00014.2—2020[S/OL]. [2024-03-02]. http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=92397.

[7] 海峡两岸茶业交流协会. 松溪白茶: T/CSTEA 00009—2020[S/OL]. [2024-03-02]. http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=84382.

[8] 朱步泉, 施成就. 松溪白茶产史寻迹[J]. 中国茶叶, 2019, 41(1): 62-64.

[9] 福安市茶业协会. 福安白茶: T/FACX 002—2020[S/OL]. [2024-03-02]. http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=85073.

[10] 柘荣县茶业协会. 柘荣高山白茶: T/ZRXCX 004—2018[S/OL]. [2024-03-02]. http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=54756.

[11] 海峡两岸茶业交流协会. 宁德天山白茶: T/CSTEA 00003—2019[S/OL]. [2024-03-02]. http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=58759.

[12] 霞浦县茶业协会. 霞浦白茶: T/XPCX 0001—2020[S/OL]. [2024-03-02]. https://www.ttbz.org.cn/Pdfs/Index/?ftype=stn&pms=34715.

[13] 天津市茶叶学会. 云南白茶: T/TJTSS 0002—2020[S/OL]. [2024-03-02]. http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=93127.

[14] 乔小燕, 吴华玲, 陈栋. 干燥温度对丹霞白茶挥发性成分的影响[J]. 现代食品科技, 2017, 33(11): 171-179.

[15] 黄洁津, 罗莲凤. 广西白茶发展现状与前景分析[J]. 中国园艺文摘, 2012, 28(11): 190-191.

[16] 广西标准化协会. 广西优质白茶: T/GXAS 250—2021[S/OL]. [2024-03-02]. http://guangxibiaoxie.com//uploads/20220117/ccd56747d36f4b60eceb4796e29eea37.pdf.

[17] 张颖坤, 苏京晶, 张建成. 陕西白茶产业发展现状及策略分析[J]. 智慧农业导刊, 2022, 2(22): 90-92, 96.

[18] 王子浩, 尹鹏, 刘威, 等. 信阳地区栽种的9种茶树品种加工白茶成分及品质分析[J]. 食品研究与开发, 2018, 39(6): 143-145, 168.

[19] 黄艳, 刘菲, 孙威江. 白茶产品与加工技术研究进展[J]. 中国茶叶加工, 2015(6): 5-9, 19.

[20] 刘财国, 于文涛, 樊晓静, 等. 白茶萎凋过程叶片微形态动态变化规律[J]. 茶叶学报, 2021, 62(2): 73-77.

[21] 陈佳佳. 基于多组学分析的白茶萎凋过程品质形成研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2020.

[22] 陈翔, 田月月, 张丽霞. 基于亲水相互作用液相色谱-三重四极杆质谱法研究白茶萎凋过程中代谢物的变化[J]. 茶叶科学, 2020, 40(2): 238-249.

[23] CHEN Q C, SHI J, MU B, et al. Metabolomics combined with proteomics provides a novel interpretation of the changes in nonvolatile compounds during white tea processing[J/OL]. Food Chemistry, 2020, 332: 127412. http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127412.

[24] ZHOU C Z, ZHU C, LI X Z, et al. Transcriptome and phytochemical analyses reveal the roles of characteristic metabolites in the taste formation of white tea during the withering process[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2022, 21(3): 862-877.

[25] WONG M, SAMEERA S, KEN N. Phytochemical profile of differently processed tea: A review[J]. Journal of Food Science, 2022, 87(5): 1925-1942.

[26] 陈佳佳, 朱陈松, 朱文伟, 等. 白茶萎凋过程中氨基酸类物质代谢分析[J]. 茶叶科学, 2021, 41(4): 471-481.

[27] 戴伟东, 解东超, 林智. 白茶功能性成分及保健功效研究进展[J]. 中国茶叶, 2021, 43(4): 1-8.

[28] 岳文杰, 金心怡, 陈明杰, 等. 基于非靶向代谢组学分析白茶室内自然萎凋过程代谢物的变化规律[J]. 茶叶科学, 2021, 41(3): 379-392.

[29] CHEN Q C, ZHU Y, DAI W D, et al. Aroma formation and dynamic changes during white tea processing[J]. Food Chemistry, 2018, 274: 915-924.

[30] GUI J D, FU X M, ZHOU Y, et al. Does enzymatic hydrolysis of glycosidically bound volatile compounds really contribute to the formation of volatile compounds during the Oolong tea manufacturing process?[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, 63(31): 6905-6914.

[31] ZENG L T, WANG X Q, XIAO Y Y, et al. Elucidation of (z)-3-hexenyl-β-glucopyranoside enhancement mechanism under stresses from the Oolong tea manufacturing process[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(23): 6541-6550.

[32] CUI J L, KATSUNO T, TOTSUKA K, et al. Characteristic fluctuations in glycosidically bound volatiles during tea processing and identifi-cation of their unstable derivatives[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2016, 64(5): 1151-1157.

[33] YANG C, HU Z Y, LU M L, et al. Application of metabolomics profiling in the analysis of metabolites and taste quality in different subtypes of white tea[J]. Food Research International, 2018, 106: 909-919.

[34] 高健健, 陈丹, 彭佳堃, 等. 基于代谢组学的云南白茶与福鼎白茶化学成分比较分析[J]. 茶叶科学, 2022, 42(5): 623-637.

[35] 陈林, 张应根, 陈键, 等. 乌龙茶品种鲜叶加工白茶过程中香气成分动态变化规律[J]. 茶叶科学, 2020, 40(6): 771-781.

[36] 王飞权, 冯花, 朱晓燕, 等. 摇青和揉捻工艺对白茶生化成分和感官品质的影响[J]. 热带作物学报, 2019, 40(11): 2236-2245.

[37] 国家标准化管理委员会, 国家质量监督检验检疫总局. 白茶加工技术规范: GB/T 32743—2016[S/OL]. [2024-03-02]. http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=49030.

[38] 邓仕彬, 方舒娜, 林金来. 萎凋工艺对福鼎白茶品质影响研究[J]. 食品研究与开发, 2021, 42(13): 77-83.

[39] 杨丰. 政和白茶[M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.

[40] 林振传, 潘城, 毛应民. 白茶[M]. 北京: 中国文史出版社, 2017.

[41] 叶红. 福建产区三种新型白茶萎凋设备论述[J]. 中国茶叶加工, 2021(2): 12-14.

[42] 曾兴. 清洁化复式萎凋白茶生产线设计及工艺研究[J]. 中国茶叶加工, 2020(1): 26-29.

[43] 陈济斌, 金心怡, 郝志龙, 等. 节能日光萎凋设施及其对白茶萎凋效果研究[J]. 农业工程学报, 2012, 28(19): 171-177.

[44] 岳文杰, 洪翠云, 赵峰, 等. 基于代谢组学分析两种萎凋方式对白茶萎凋过程代谢物与品质的影响[J]. 亚热带植物科学, 2021, 50(6): 430-438.

[45] 福建品品香茶业有限公司. 白茶自动萎凋方法及其装置: CN201210304712.3[P]. 2012-12-05.

[46] 林宏政, 俞少娟, 郝志龙, 等. 多波长LED白茶复合式光萎凋生产线设计与关键模块配置[J]. 中国茶叶, 2021, 43(11): 19-25.

[47] 罗玲娜, 林永胜, 周子维, 等. 不同LED光质萎凋对白茶品质的影响[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2016, 45(3): 262-268.

[48] 黄藩, 唐晓波, 罗凡, 等. LED光照萎凋对三花1951白茶香气的影响[J]. 江苏农业科学, 2022, 50(4): 148-155.

[49] 黄藩, 唐晓波, 张成, 等. 不同光质萎凋对白牡丹茶品质的影响[J]. 热带作物学报, 2021, 42(6): 1735-1744.

[50] 陈寿松. 乌龙茶光萎凋过程香气代谢的分子机制及品质调控研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2017.

[51] 项丽慧, 林馥茗, 孙威江, 等. LED黄光对工夫红茶萎凋过程香气相关酶基因表达及活性影响[J]. 茶叶科学, 2015, 35(6): 559-566.

[52] 黄藩, 王迎春, 马伟伟, 等. 不同光照时间萎凋对白茶品质的影响[J]. 食品研究与开发, 2022, 43(17): 141-149.

[53] 黄刚骅, 李沅达, 邓秀娟, 等. 四种干燥方式云南白茶的香气组分分析[J]. 食品工业科技, 2022, 43(18): 283-292.

[54] 陈彬, 柳镇章, 林宏政, 等. 白茶精加工过程茶尘分布与除尘措施研究[J]. 南方农业学报, 2022, 53(9): 2585-2594.

[55] 吴麟. 建阳白茶的历史与发展[J]. 福建茶叶, 2020, 42(2): 335-336.

[56] 林冬纯, 魏子淳, 谭艳娉, 等. 不同干燥温度对萎凋叶压制白茶饼品质的影响[J]. 食品科学, 2022, 43(15): 109-116.

[57] 六妙白茶股份有限公司. 一种压制茶饼的装置及控制方法: CN104757157A[P]. 2015-07-08.

[58] XIE D C, DAI W D, LU M L, et al. Nontargeted metabolomics predicts the storage duration of white teas with 8-C N-ethyl-2-pyrrolidinone-substituted flavan-3-ols as marker compounds[J/OL]. Food Research International, 2019, 125: 108635. http://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108635.

[59] DAI W D, TAN J F, LU M L, et al. Metabolomics investigation reveals 8-C N-ethyl-2-pyrrolidinone substituted flavan-3-ols are potential marker compounds of stored White teas[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2018, 66(27): 7209-7218.

[60] ZHOU S, ZHANG J M, MA S C, et al. Recent advances on white tea: Manufacturing, compositions, aging characteristics and bioactivities[J]. Trends in Food Science & Technology, 2023, 134: 41-55.

[61] ZHU Y, KANG S Y, YAN H, et al. Enantiomeric distributions of volatile lactones and terpenoids in white teas stored for different durations[J/OL]. Food Chemistry, 2020, 320: 126632. http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126632.

[62] 解东超, 戴伟东, 林智. 年份白茶中EPSF类成分研究进展[J]. 中国茶叶, 2019, 41(3): 7-10.