结构功能理论视域下茶庄园的内涵及其旅游化实践

摘要:茶庄园作为人与自然、社会和文化关联的重要“文化集合体”,已成为茶旅深度融合发展的重要模式。从结构功能理论出发,茶庄园旅游化的生成逻辑源于茶庄园经济功能升级和现代茶产业提质发展,也是茶文化旅游产品消费升级的需求。研究以云南为例,调查梳理了茶庄园旅游化实践路径,如依托景区、依托茶园、联合茶科研机构、借助酒店或茶宿;可归纳为3种融合模式:“茶园+景区”型、“茶园+博物馆”型、“茶园+酒店”型。现代茶庄园的理论阐释视角和功能解析路径的构建,对丰富中国式现代化的茶庄园理论研究和推进中国重要产茶区茶文旅融合高质量发展具有参考价值。

关键词:茶庄园;结构功能论;文化集合体;旅游化实践;多功能整合

中图分类号:S571.1;F592 文献标识码:A 文章编号:1000-3150(2024)08-52-8

现代茶庄园已是茶旅深度融合发展的重要形式之一,在促进茶产业高质量融合发展方面发挥着重要作用。茶庄园是以茶文化为依托,集茶生产、销售、研发、品牌、文化、旅游等多种功能于一体的新全产业链价值和实现三产融合的综合性农业庄园经济体,是茶产业提档升级的新型生产经营模式[1]。茶庄园旅游是基于茶庄园而发展起来的一种新型旅游活动,也是农村新业态的发展模式之一[2],是以茶文化为主导的休闲观光农业旅游[3],现有研究以福建、浙江等地为主,通常从游客感知[4]、参与式体验[5]、茶农参与意愿[1]等角度对茶庄园旅游展开探讨,但可以肯定的是,茶庄园旅游的发展始终离不开茶庄园这一重要载体。

云南是世界茶叶的原产地、茶树发源地,2023年云南茶园面积已达51.35万hm2,居全国第一位[6],近年来,对云南茶产业庄园化发展的关注及研究[7]在不断深入,对茶庄园旅游化现象也应提高重视。

笔者在2022—2023年多次前往云南普洱、西双版纳、临沧等地调研,发现随着茶庄园的文化内涵不断深化,形成了“茶庄园旅游”现象。在现代茶庄园中,以“茶”为中心,围绕茶文化内涵,依托茶园、茶树、茶山,同时整合观光游览休闲体验等功能形成了特殊的“文化集合体”。然而,由于对茶庄园文化内涵的理论梳理及茶庄园旅游功能认识不足造成了茶庄园品牌发展的优势不突出,在一定程度上影响了茶庄园旅游的可持续发展。因此,笔者尝试从功能理论视角认识现代茶庄园的文化内涵及其结构功能,以云南茶庄园为例解析茶庄园旅游实践的生成逻辑,为现代MUTPHAwZh90YP59IAVHYrA==茶庄园的提档升级和茶庄园旅游可持续发展提供参考。

1 理论视域:功能主义学派及结构功能论

20世纪20年代起,文化人类学领域中功能主义学派在学界产生了广泛影响。马利诺夫斯基在《文化论》中指出,文化对人类生活有重要影响和作用,文化是包括一套工具及一套风俗的人体的或心灵的习惯,是一种源自人类需要的工具性实体[8],满足人的生物性需要和社会环境需要,社会中的活动大都是由该社会需求所决定或创造。与马利诺夫斯基认为的文化整体性研究不同的是,拉德克利夫·布朗强调功能所处的“社会结构”,发展出了“结构功能”理论,认为社会是具有一定结构的系统,各组成部分以有序的方式相互关联并对社会整体发挥必要功能[9]。同时,社会功能在社会结构中是具有关联性和动态性的,社会子结构的功能或社会功能之间的互动过程又对社会结构系统的运行产生作用,并产生社会变迁及形成一定的文化适应。

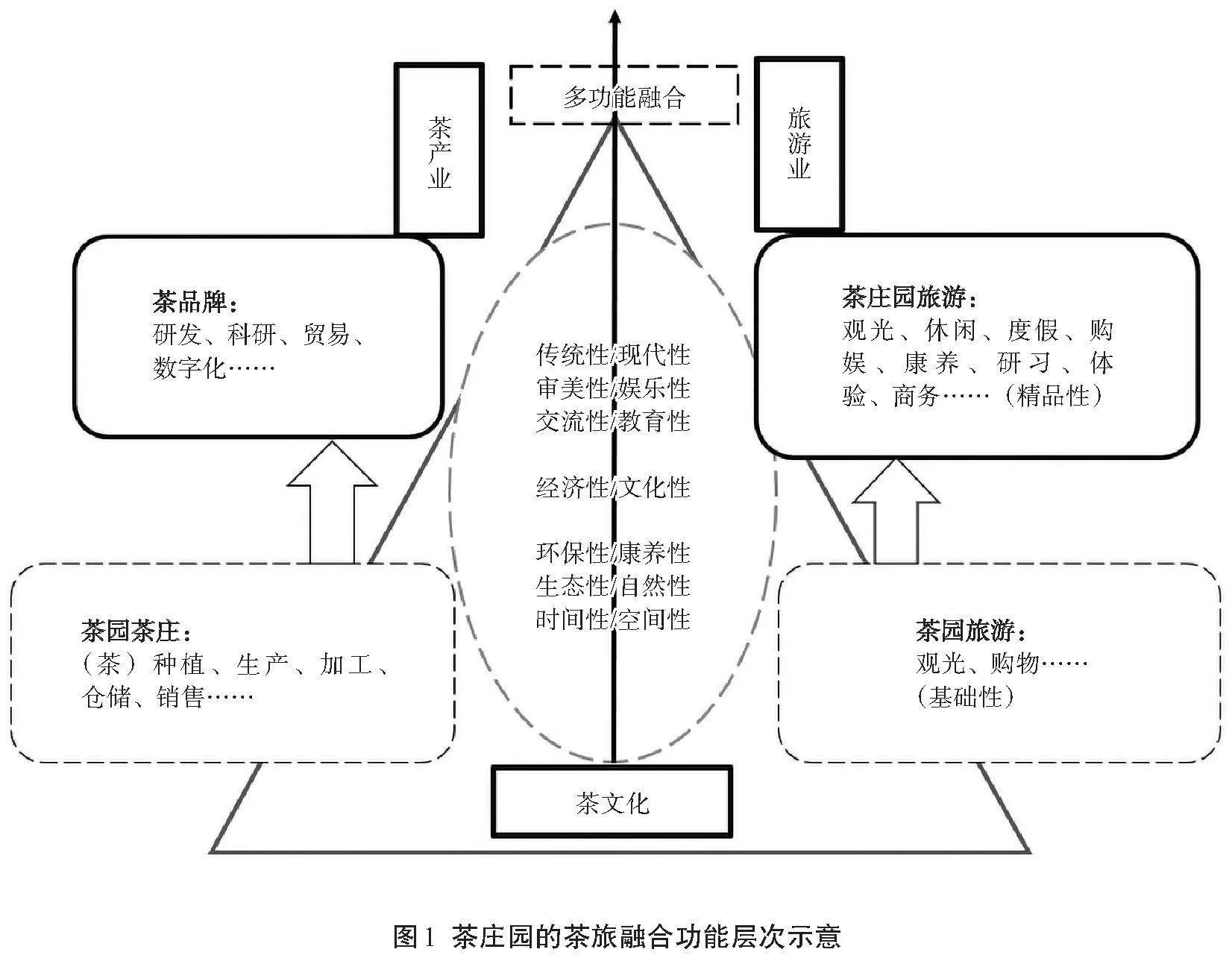

在此理论视域下,茶庄园的形成与茶的种植、生产、加工、销售等基本功能分不开,旅游化的茶庄园也是基于这些基础功能并聚合旅游功能而得以形成。茶庄园旅游的结构功能体现出,它是茶产业的各子功能和旅游产业各要素功能综合作用的产物。作为一种集聚多重功能的“文化复合体”,可满足游客对茶文化的深度了解,进茶山、看茶园、品茗茶,也可以实现观光、休闲、度假和体验等旅游功能。可以看到,“茶产业”是茶庄园的核心要素结构,对茶庄园旅游具有整合、调适的影响能力,可看作是“文化重心”[10],若此“功能体”单位失常,则其他功能单位将作出文化调适。功能不仅是“有用”的,各功能在动态演进过程中相互作用及延展创新,茶产业在助推乡村振兴的同时乡村已开始承担休闲服务、保护生态等功能[11]。茶庄园旅游发展的结构功能,则是由这些内部结构要素相互作用,又进一步对茶产业及茶旅融合的发展产生作用。

20世纪20年代以后,文化研究的功能学派及其结构功能理论虽受到新兴社会学理论的挑战,但在分析茶庄园的社会结构、社会功能运作及多功能发挥方面仍提供了参考性理论分析框架。

2 生成逻辑:茶庄园经济的演进及其现代旅游需求

现代茶庄园的社会文化功能体现在可以满足茶产业市场和茶文化旅游消费者的需求,为茶企的生产、销售以及茶商深入了解茶产品提供了重要途径,同时游客也能从中获得观光、休闲、度假等多元化的旅游体验,且从不同层面体现了茶旅融合的社会结构功能及其在系统内部的相互作用、动态整合,从而驱动整个系统由传统单一协调共生向深度融合不断演进发展。

2.1 从茶园茶庄到茶庄园经济

茶庄园发展有其相关形态,即茶庄和茶园,但又不同于茶庄和茶园。茶园所指较宽泛,既是种植茶叶的地方也是喝茶休闲的地方,大多数时候主要指的是前一种。茶庄不仅是提供茶叶和茶具的场所,也提供更多与茶相关的商贸服务。茶庄园不仅拥有茶园所具有的茶树种植和茶叶经营、销售、加工等功能,也是茶企茶厂进行参观交流和传播传承的重要社会空间。

以云南为例。茶庄园的形成首先得益于云南丰富的茶树资源。云南茶树资源丰富、茶树种植历史悠久,是茶树原产地和发源中心,也是中国乃至世界自然遗产中的宝贵植物种质资源库,茶树以野生群落为主且群落稳定,林地型古茶园面积占古茶园总面积的94.0%[12]。云南茶园的种植方式经历了丛栽—单条稀植—双条三条密植的发展阶段。从1949年前“满天星式”的茶园,20世纪50初期至1963年发展至等高带状条栽茶园,1963—1974年为等高开梯条栽茶园,1975年以后发展至等高多行密植茶园,20世纪80年代后建立了专业化茶园,进行低产茶园改造,加强现有茶园管理。标志着茶叶生产技术开始向高产优质的方向发展,反映了茶树的种植方式与茶园生态结构的变化与需求[13]。此外,还可以将具有古茶林特征属性的茶园称为“森林茶园”[14]。从云南茶园的历史、类型、系统,以及对其保护和利用等方面可看到,具有物种多样性、生态系统多样性和景观多样性的茶园反映了人与植物、人与生态环境的密切关系,包含了布朗族、傣族、拉祜族等少数民族认知、管理、利用与保护古茶园的传统知识和经验[15]。2012年,“云南普洱古茶园与茶文化系统”被联合国粮农组织认定为“全球重要农业文化遗产(GIAHS)保护试点”,2013年被列入中国首批重要农业文化遗产地;2015年2lXHMomLgdHT1B+Ffw+v/A==“云南双江勐库古茶园与茶文化系统”入选中国重要农业文化遗产名单,这些重要的自然资源和文化资源都是现代茶庄园及其旅游化发展的重要基础。

云南茶庄文化的历史可追溯到清末至民国年间。清雍正十三年(1735),茶山交由当地土目管理之后逐步规范了茶叶加工与贸易,很多茶商在重要茶叶原料地西双版纳的倚邦和易武等茶山设立茶庄,其中有名的有同庆号、同兴号、同昌号、宋聘号、车顺号、鸿昌号、陈云号、洪记等20多家。民国年间,昆明市有复聚号和宝聚号等茶庄,普洱市有雷永丰、大有庆等茶庄,大理有恒盛公、鸿盛昌、义兴公商号、怡怡茶庄和福云茶庄五大知名茶庄[16]。云南特有的茶庄文化,体现了独特的建筑文化、品牌文化和商贸文化的内涵,对茶叶加工品质的提升和茶经济文化发展起到了促进作用[17]。现代茶庄园的功能则越来越多元化,作为一种茶产业转型升级的重要模式,茶庄园对茶产业发展具有重要意义[18]。茶庄的发展逐渐“庄园化”,茶庄园的发展不断“旅游化”,促使茶企转型推出“茶庄园+旅游”的发展模式[19],逐渐发展为一种进阶型、高端型的新型经营模式。

2.2 旅游需求影响下茶庄园的多功能发展

现代茶庄园是茶旅融合发展的重要基础,良好的生态环境和高品质的茶叶促使“古茶园”逐渐“景区化”,“古茶园文化旅游”逐渐成为一种旅游方式,如具有生态性和体验性的困鹿山古茶园旅游,集生态、观光与体验为一体的景迈山古茶林旅游[20]。普洱市景迈山和困鹿山,临沧市凤庆县锦绣茶祖等古茶园与茶文化系统遗产区(地)都有不同程度的旅游开发和利用。茶庄园尤其精品茶庄园的融合面更广,融合点更多,融合度更高,融合效应更强,它依托与茶相关的生态(生态环境与资源)、生产(生产场所与过程)、生活(生活方式与场景),从产业、文化、科技3个维度,将旅游者的多元化需求与旅游活动的各个要素进行有机融合[21]。调研发现,很多茶企都形成了“茶庄园旅游”形式的接待服务,为经销商或茶商提供茶园参观、茶产品宣传营销、茶山旅行及专题性研学活动。

茶庄“庄园化”和茶园“景区化”趋势的出现,说明茶产业与旅游产业之间的内在耦合性能驱动茶产业和旅游产业内部要素的“融合”,通过相关产业资源的共享和融合实现产品创新、业态创新、客户创新、市场创新,从而带来效益提升[22]。茶庄园旅游发展中,涉及到各类利益相关者,主要包括供给型利益相关者、需求型利益相关者和协调中介型利益相关者3类[23]。其中,供给型利益相关者包含茶农、企业和从业人员,其负责提供茶园观光、茶产品加工的体验等茶文旅产品;协调型利益相关者有政府、行业协会、社会组织、当地居民、专家、媒体以及茶人(茶艺师);需求型利益相关者包括非商务型游客和商务型游客。

茶庄园旅游化的产生,主要是茶企发展转型和旅游消费市场的需求驱动及其结构要素互动的结果。例如,福建省市场监督管理局2019年发布了地方标准《茶庄园建设指南》(DB35/T 1857—2019),不仅对茶庄园进行“标准化”定义,还强调了茶庄园多维一体的功能系统以及旅游功能。该标准指出“茶庄园(Tea manor)是以茶产业为主导,集茶叶生产、加工、经营、休闲、观光、文化为一体的生态环境优美、风光秀丽、交通便捷,一二三产业相融合的茶产业新业态”。旅游需求影响下的茶庄园发展,同时也促进了茶产业高质量发展[24]及多功能扩展。茶庄园管理中还加强了现代科技赋能,如西双版纳勐海县六大茶山公司投资的贺开古茶庄园充分利用北斗系统的围栏技术,在普洱茶档案溯源及茶园管理方面起到了积极作用,现代茶庄园的发展进一步加强了“人-茶-社会”的社会结构关联及其功能整合。

3 茶庄园旅游化实践:来自云南的案例

云南茶庄园旅游发展自2007年起已历时10多年,如果说茶庄园经济属于茶产业发展的成熟形式,精品茶庄园则是实现茶旅全面深度融合发展的新业态、新模式、新路径[25]。

3.1 茶庄园的旅游化路径

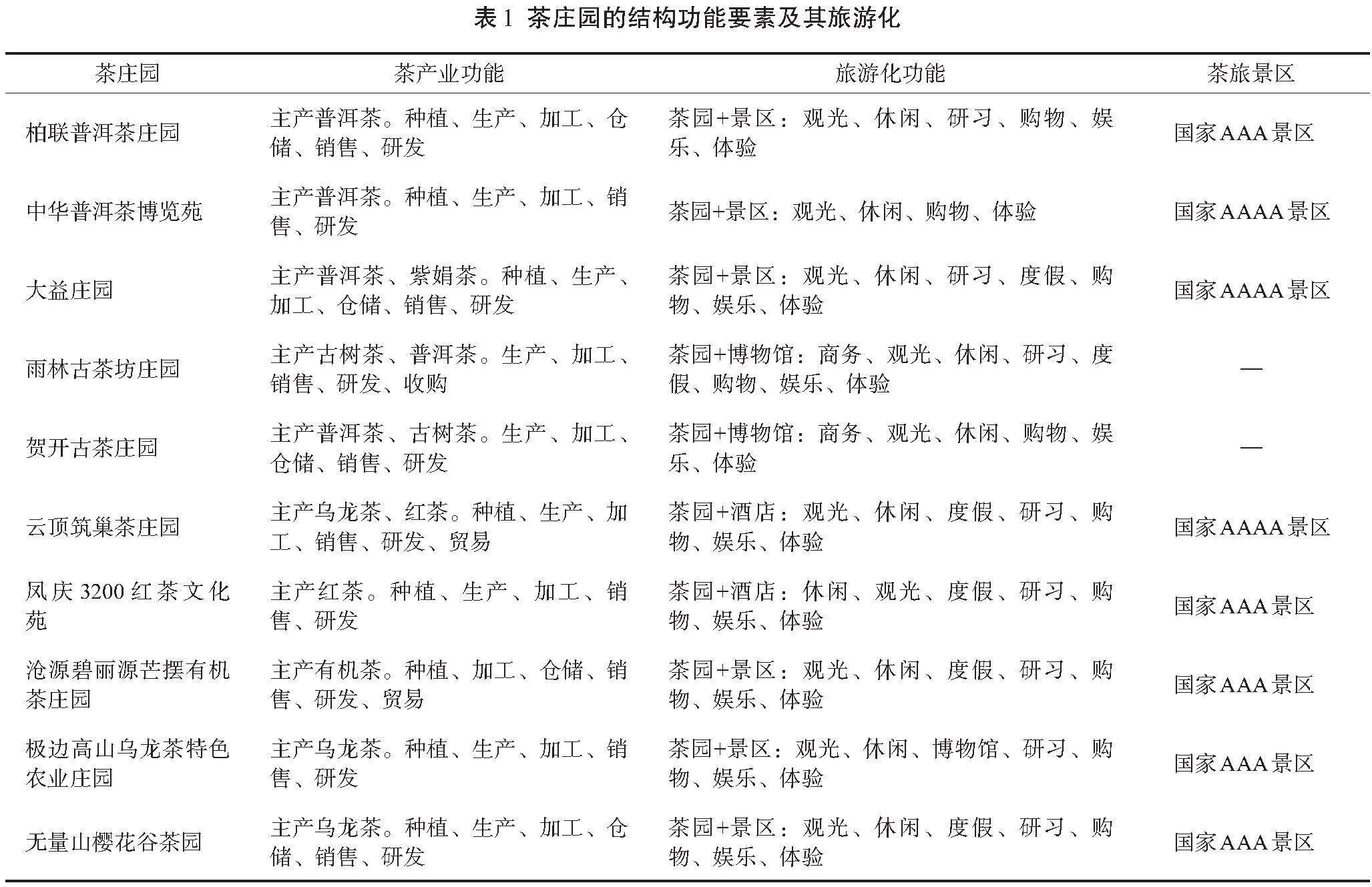

2022—2023年,笔者多次到云南省普洱、西双版纳和临沧的茶庄园进行专题调研,主要有普洱市柏联普洱茶庄园、中华普洱茶博览苑及困鹿山古茶园,西双版纳勐海县大益茶庄园、雨林古茶坊庄园、贺开古茶庄园,临沧市云顶筑巢茶庄园、凤庆县3200红茶文化苑等。结合目前茶庄园旅游实践来看大致可归为4类。

3.1.1 依托茶文化景观

2007年,柏联普洱茶庄园有限公司最早投资开发柏联普洱茶庄园,那时主要依托特色景区和高原现代茶庄园以推进茶庄园旅游发展。茶庄园位于世界遗产“普洱景迈山古茶林文化景观”旁,借鉴法国葡萄酒庄园的理念和模式,以“茶园、茶山寨、茶厂(制茶坊)、茶窖、茶酒店、祭茶祖、茶博物馆、茶道、茶研学(茶学院)”等九大板块为核心打造了景迈山茶祖历史文化旅游项目。

3.1.2 联合茶科研机构

勐海县大益茶庄园原名云茶庄园,于2007年对外营业,2016 年由大益茶业集团、云南省农业科学院茶叶研究所和云南金孔雀旅游集团联合共建,更名为大益庄园。大益茶庄园为国家AAAA景区,有国家种质大叶茶树资源圃(勐海)、紫娟茶母本园、大叶普洱茶园、茶马古道展示区、茶艺茶修培训中心等,是中国普洱茶科研基地,也是集“吃住行游购娱”多功能为一体的沉浸式体验茶庄园。因种质资源圃的特殊原因,观光休闲度假等功能较突出,茶叶种植、生产和销售等功能较薄弱。

勐海县雨林古茶坊茶叶有限责任公司于2013年投资建设雨林古茶坊庄园,是全国最大最丰富的古树原料茶仓,也是全国最大的古树茶研发中心,涉及9个村镇5个茶叶专业合作社的社员合作茶园,依托古茶山、打造茶博物馆、促进茶农增收,现是集古树茶产品研发、古树茶原料仓储、茶山行活动接待、古树普洱茶文化体验于一体的古树茶体验中心,曾获全国先进基层党组织等荣誉,平时很少对游客开放,主要是接待品牌经销商等商务游客。

3.1.3 依托(古)茶园

普洱市中华普洱茶博览苑所在地是原思茅区营盘山开发区,2003年由龙生集团公司,建设成为万亩有机茶园,是早期异地开发扶贫项目的重点项目。云南六大茶山茶业股份有限公司2019年设勐海六大茶山古茶旅游投资开发有限公司,依托国内迄今保存较好、古茶树连片面积最大的贺开古茶园投资建设了贺开古茶庄园。庄园内建有茶文化博物馆和茶档案馆,为半开放型茶庄园,经预约后在工作人员引导下可免费游览。

临沧沧源碧丽源芒摆有机茶庄园依托连片有机茶园的发展,碧丽源(云南)茶业有限公司于2012年成为中国第一家获得“雨林联盟”国际可持续农业认证的企业。2008年,现代化科技型企业云南腾冲极边茶业股份有限公司建成腾冲极边乌龙茶庄园,依托有机乌龙茶园形成了极边高山乌龙茶特色农业庄园农旅融合发展之路,是集观光、休闲、体验三位一体的景区,也是全国茶乡旅游精品线路“腾冲高黎贡山茶旅走廊”中的重要组成部分。

此外,大理华庆茶业有限公司打造的无量山樱花谷茶园,位于大理南涧县国家级自然保护区内,是云南省省级高原特色现代农业秀美茶园、省级茶庄园,所在德安村是“中国美丽休闲乡村”。

3.1.4 借助酒店或茶宿

临沧市云顶筑巢茶庄园由双江荣康达投资有限公司于2010年投资建设,是云南省唯一的阿里巴巴太极禅苑文化驿栈。庄园以乌龙茶的种植、生产、加工和销售产业链为主,获“世界最大有机乌龙茶园”世界纪录证书及民族团结进步示范单位等荣誉,已成为以“精品酒店+旅游目的地”为核心,集“旅游度假体验、民族文化体验、养生旅居体验、自然山水生态体验”于一体的国际养生旅居度假胜地,茶庄园内还有咖啡种植区,现已形成多元化的庄园经济发展模式。

再如,凤庆县的3200红茶文化苑由海南森华信实业集团有限公司投资,主要包括有机茶园、国际五星级温德姆度假酒店等,借助临沧市茶旅一体文化综合项目,依托凤庆的红茶产业优势、红茶文化,以及气候宜人的自然资源,将打造成以红茶元素为核心主体,集旅游度假、星级酒店、茶科研基地、康养目的地为一体的综合型沉浸式茶文化体验园区。

从结构功能理论出发,并结合前述茶庄园旅游发展的生成及驱动,可进一步加深对茶庄园多功能系统的认识。从表1中可看到,现代茶庄园大多都是依托茶园,与酒店、茶博物馆相结合而形成多功能一体的“文化集合体”。

3.2 茶庄园的结构层次及功能整合

基于上述资料,茶庄园旅游化发展多以茶园和茶山为基础,离不开茶企建设、土地依托及茶农的合作,且围绕各种茶产品如普洱茶、红茶、绿茶及乌龙茶等推进茶旅深度融合发展,形成云南茶旅融合模式特色:“茶主题+农业、工业、旅游、民族文化”。

在茶庄园多功能系统中,茶产业各功能与“吃住行游购娱”旅游六要素在不同程度上的相互作用而表现出不同茶旅融合发展路径。茶园不断被“景区化”,有些茶园在建设初期就被打造成“景区化”茶园。需要注意的是,现代茶企越来越注重研发功能,茶企的“研发”是不断开发新产品,进行加工研发等,游客的“研习”主要是对茶文化的学习,如茶艺和茶道等,很多茶庄园都有茶道院,茶友可以研习、钻研泡茶技艺,在增进审美愉悦的同时进行茶文化教育传播。进一步地,可归纳出3种茶旅融合模式:“茶园+景区”型、“茶园+博物馆”型、“茶企+酒店”型,当然,这是根据其最突出的功能特点进行的相对性分类,且都离不开重要的茶园载体和茶庄园经济。

从茶庄园旅游化的内部功能显现而言,集合了茶庄园的多功能系统,茶庄园旅游的功能层次及其整合如图1所示,“茶文化”作为其中的重要链接要素整合了茶产业和旅游业并影响着茶庄园旅游功能系统层次进阶。

可以看到,这些茶庄园同时也是重要旅游景区,体现了茶产业功能和旅游业功能深度融合特点。不过,依据功能系统中结构要素的不同作用,茶庄园的旅游接待服务也有所不同。如个别茶庄园是不对外开放,只接待商务游客展开“茶山行”活动,不为大众旅游者提供服务。茶庄园旅游的功能在“开放”“半开放”和“全开放”的旅游接待服务中体现出不同程度的外在社会功能,在旅游市场中体现为明显的显性功能和隐蔽的隐性功能。

调研中还发现,很多茶庄园都非常重视促进生态环境的保护、茶文化档案的建立、数字化赋能茶产业以及相关国际国内标准认定,在与现代社会发展的有机融合中体现了茶庄园“文化集合体”的活化利用及多功能拓展。就涉及所在社区或乡村的旅游业发展角度来看,茶庄园旅游化实践对区域旅游发展结构也有“调适”作用,特别是通过“庄园”模式引导乡村旅游有序升级,实现了乡村旅游资源的充分利用,优化、平衡乡村旅游的供需结构[25]。

4 启示:茶庄园旅游化实践中的差异化对策

从结构功能视角来理解现代茶庄园及其旅游化实践,对其中所涵盖的功能系统有了更清晰的认识,茶庄园的旅游化实践从深层次反映了茶庄园作为“文化集合体”的多功能表现。

现代茶庄园是以茶树种植、茶叶经营为主导和旅游观光为辅助经营手段的农业企业,茶庄园的旅游化实践为茶产业赋能的同时也促进了茶产业高质深度融合发展。从深层结构来看,茶庄园旅游中茶产业的种植、生产、加工、销售、研发等功能可以参与旅游功能开发并推动茶文化与旅游业的全面深度融合演进,如商务型旅游活动对茶产品营销和茶品牌文化的宣传推广有重要作用,同时对乡村全面振兴、助农增收、民族团结、非遗保护及品牌提升等方面也起到了重要作用。此外,现代茶庄园对保护生态环境,促进茶产业与旅游融合发展,乃至推动中国传统制茶技艺非遗的保护和传承[26]也有积极作用。茶庄园旅游化实践的社会主体大多是茶企,也得到了政府、社区、茶农以及茶商等相关部门及人士的支持,对促进乡村振兴和促农增收等产生了重要影响。以上茶庄园案例中有的是外资企业,以招商引资方式在促进地区茶产业发展中发挥了重要作用,有的是通过土地流转方式来发展茶庄园旅游经济,因此要重视相关政策及营商环境的维护,以有利于茶产业及茶旅融合的可持续发展等。茶庄园的旅游化实践带来的启示还有,茶庄园发展应在竞争激烈的市场中体现“差异性”,突出不同茶类或茶品的“文化集合体”优势,必须强化茶产业和旅游产业等各方面的特色功能,对茶叶种植、生产、加工、仓储、研发和销售等环节严把“专业”质量关,提升专业品牌及茶品牌文化;同时,坚持走“绿色”“生态”“文化”之路,在管护古茶园、古茶林、古茶山的同时保护好自然之美、生态之美、人文之美,传承茶产品之“精品”和推动茶文化旅游产品的“精品化”发展。

前述每个案例都有自己的独特性,或是茶产品是省级名品,或是有精品酒店,或是有现代型茶博物馆,或是世界级遗产地、国家级自然保护区、国家级乡村旅游精品线路、全国先进基层党组织,或是重要脱贫攻坚单位,或是民族文化浓郁,在下一步的旅游营销中需要重点突出特色,不断保护、传承和创新利用茶文化,坚持“守正创新”,推进茶庄园旅游化实践向纵深可持续发展。要指出的是,功能有显性功能和隐性功能,也可能存在“反功能”,茶庄园旅游发展中还要警惕如普洱茶拼配加工工艺的不当使用或反噬作用,才能真正有利于茶庄园经济的良性有序发展。

我国现代茶庄园建设已有10多年,结合茶叶产业生产经营特点、地域文化和现代科技,已走出了具有中国特色的茶庄园发展路径。本文是探讨茶庄园结构功能的一次有益尝试,初步构建了基于结构功能理论的茶庄园分析理论框架。茶庄园旅游化的云南实践,体现了基于云南独特的茶文化、茶产业、茶产地及当地茶庄园发展实际,具有一定地域性和特殊性。尽管如此,其中所呈现的形成机理与实践经验对我国茶庄园旅游化发展及促进茶产业的高质量融合发展也具有借鉴意义。

参考文献

[1] 苏宝财, 李禹萱, 宫鹏. 茶农参与茶庄园经营模式的意愿与方式研究——基于福建省的调查数据[J]. 茶叶科学, 2017, 37(3): 315-323.

[2] 雷鹏, 周立. 农村新产业、新业态、新模式发展研究——基于福建安溪茶庄园产业融合调查[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2020(4): 172-181.

[3] 杨明艳, 袁学安. 普洱市庄园旅游可行性分析——以茶文化为主导模式的休闲观光农业[J]. 亚热带农业研究, 2013, 9(4): 280-284.

[4] 江育, 骆荧荧, 王珺婷, 等. 基于游客感知形象与行为意向的茶文化旅游研究——以安溪茶庄园旅游为例[J]. 茶叶通讯, 2021, 48(2): 353-360.

[5] 毛丽玉, 张倩楠, 詹兴堆, 等. 基于茶庄园参与式体验的消费者购买行为影响研究[J]. 中国农业资源与区划, 2019, 40(10): 232-243.

[6] 梅宇, 梁晓. 2023年我国茶叶产销及进出口形势分析[J]. 中国茶叶, 2024, 46(4): 18-26.

[7] 孙强, 张乔蕾. 云南茶产业庄园化发展的思考[J]. 中国商贸, 2011(9): 212-213.

[8] 杨璐瑶. 试述功能主义学派的主要理论[J]. 中共郑州市委党校学报, 2011(1): 31-33.

[9] 王天法. 浅析古典进化论学派和功能学派对当代民族学研究的借鉴意义[J]. 文山学院学报, 2020, 33(1): 83-87.

[10] 仇文硕, 杨清媚. 布朗功能学派理论对林耀华东南宗族研究的影响[J]. 民族学刊, 2019, 10(3): 88-97, 132.

[11] 保继刚, 陈苑仪, 董宇恒. 普洱茶产业发展对乡村振兴的作用机制——以云南省易武镇为例[J]. 自然资源学报, 2023, 38(8): 1941-1954.

[12] 魏小平, 刘泽铭, 陶晶. 云南古茶园(树)资源调查研究[J]. 云南地理环境研究, 2017, 29(1): 51-58.

[13] 魏谋城. 云南省茶叶进出口公司志(1938—1990年)[M]. 昆明: 云南人民出版社, 1993: 47-48.

[14] 裴盛基, 苟祎, 耿彦飞, 等. 民族植物学视角下的森林茶园[J]. 中国茶叶, 2022, 44(12): 66-72.

[15] 蒋会兵, 梁名志, 何青元, 等. 西双版纳布朗族古茶园传统知识调查[J]. 西南农业学报, 2011, 24(2): 813-818.

[16] 章虹宇. 鹤庆商帮的五大茶庄[J]. 大理民族文化研究论丛, 2009(8): 320-328.

[17] 陈红伟. 西双版纳茶庄文化研究[J]. 中国茶叶加工, 2011(2): 45-48.

[18] 王志岚, 张治毅. 茶庄园建设路径与模式研究[J]. 中国茶叶, 2020, 42(1): 47-50.

[19] 郑玉华, 余忠, 张惠平, 等. 安溪县茶业企业绩效评价体系研究——基于“茶庄园+旅游”模式[J]. 商业经济, 2019(12): 97-98.

[20] 曹茂, 蔡晓琳. 普洱古茶园历史变迁与保护研究——以云南普洱古茶园与茶文化系统为例[J]. 农业考古, 2018(5): 235-241.

[21] 李庆雷, 石晓红. 茶旅全面深度融合发展的精品庄园模式[N]. 中国旅游报, 2023-01-25(3).

[22] 易开刚, 李解语. 茶旅融合与互动发展: 模型建构与效果测度——基于浙江省的实证研究[J]. 茶叶科学, 2017, 37(5): 532-540.

[23] 严可欣, 林滢莹, 童话, 等. 茶文化旅游融合发展中利益相关者类型学研究[J]. 特区经济, 2021(12): 129-134.

[24] 光映炯, 李湘云, 邵红粉. 茶旅融合推动云茶产业高质量发展[N]. 中国民族报(理论版), 2022-11-01(3).

[25] 邹统钎, 齐昕. “庄园”旅游发展模式研究[J]. 旅游规划与设计, 2013(2): 30-35.

[26] 光映炯. 非遗背景下云南民族茶文化保护与创新实践[J]. 中国茶叶, 2023, 45(7): 66-77.