基于课程思政视觉的高职财政与金融教学设计探讨

摘要:本文通过深入挖掘课程思政元素,将思政教育融入财政与金融课程中,旨在培养具有社会责任感、良好道德品质和财政金融素养的复合型人才。本文首先介绍了财政与金融课程思政育人目标,并进行了具体的课程思政教学活动设计,最后提出了评价教学成效的方法。

关键词:高职;财政与金融;课程思政; 教学设计

引言

高校肩负着人才培养的重任,高校的人才培养以专业—课程的逻辑方式展开,课程是高校人才培养的落脚点。每门课程都承载着育人功能,教师通过专业课程,不仅传授科学文化知识,还传递着科学文化知识背后的价值观,在专业课程中融入思政教育,可将“思政课程”的宏大叙事在“课程思政”中具象化,增强学生对核心价值引领作用的现实感,实现各类课程的协同育人。财政与金融作为高职财经类专业的基础课程,具有很强的社会性和应用性,因此将思政教育融入其中十分必要。

一、明晰财政与金融课程思政育人目标

(一)价值目标

财政与金融是国家治理的基础和重要支柱,对于国家经济和社会发展具有重要意义。因此,在财政与金融课程中融入思政元素,要注重培养学生的爱国主义精神和社会责任感,帮助学生树立正确的价值观BiSAaMNEoDjcwOCRS9u7PR1/8tzidwBq+LcyuRkRhm8=念,包括尊重规则、诚实守信、廉洁自律等,通过思政教学,学生应能明白这些价值观在财政金融活动中的作用,并自觉践行。

(二)知识目标

财政与金融课程的知识目标主要包括帮助学生理解和掌握财政收入、税收、财政支出、国家预算、货币、信用、金融机构、金融市场等有关基础知识,了解国家财政、金融政策及制度,帮助学生能够运用财政、金融等有关基础知识处理实际生活、工作中的有关问题。

(三)能力目标

财政与金融课程的能力目标主要包括培养学生的分析能力、判断能力、决策能力和执行能力。通过课程思政的融入,帮助学生提高对于财政、金融领域的敏感性和分析能力,以便更好地理解国家政策、法规,更好地为国家的经济和社会发展服务。同时,还要帮助学生提高职业道德素养和职业操守,培养学生的团队协作和沟通能力,以便更好地适应职场需求。

(四)素质目标

财政与金融课程的素质目标主要包括培养学生的思辨能力、创新意识和创业精神。通过课程思政的融入,帮助学生建立正确的世界观、人生观和价值观,提高学生的自我认知和自我管理能力,培养学生的社会责任感和公共意识,以便更好地适应社会发展和变化,成为具有创新意识和创业精神的高素质技能人才。

二、如何设计课程思政教学活动

(一)把控好课程教学内容

财政与金融是高职财经类专业的专业基础课。课程包括财政基础和金融基础两个部分。本课程系统介绍了财政与金融学基础知识和基本理论,内容涉及财政的职能、财政收入、税收、财政支出、国债、政府预算和预算管理体制、金融体系、金融市场、国际金融、财政政策与货币政策等,涵盖从财政金融理论到如何利用财政金融工具对国民经济进行宏观调控等方面的知识。教师应根据高职相关专业人才培养目标,结合高职学生的特点以理论知识够用为原则来设计教学内容的广度和深度,避免与学科教育等同。

(二)找准课程思政融合点

财政与金融课程思政融合点可以从以下几个方面展开:(1)社会责任与职业道德。在介绍财政、金融行业的职业道德时,可以强调社会责任和财经职业道德的重要性。通过讨论一些实际案例,让学生了解遵守职业道德规范对社会和经济发展的重要意义;(2)爱国主义与国家财政。在讲解财政政策时,可以融入爱国主义教育,让学生了解国家财政在国家发展中的重要性以及国家繁荣与个人利益之间的紧密联系[1];(3)金融风险意识。在金融市场相关内容的讲解中,可以引导学生了解金融风险的客观存在性,并培养其风险意识。通过分析金融危机的案例,让学生认识到金融决策可能对个人和社会产生的负面影响;(4)诚信与合规意识。在金融行业中,诚信和合规是至关重要的。在授课过程中,可以强调这两个意识的重要性,并结合实际情况让学生了解不诚信和违规行为可能产生的严重后果;(5)可持续金融与发展。介绍可持续金融的内涵与外延,让学生认识到金融在促进社会可持续发展中的关键作用。通过可持续金融的案例分析,引导学生树立可持续发展的理念,并意识到在投融资活动中要考虑环境、社会和治理等多方面因素;(6)金融科技与信息安全。在讲解金融科技的应用与创新时,可以穿插信息安全教育。让学生了解信息保护的重要性,并培养其金融科技风险意识和合规使用相关服务的习惯;(7)国际视野与全球意识。在讲解国际金融、贸易等相关内容时,可以培养学生的国际视野和全球意识。通过分析全球经济形势和国际金融合作,让学生了解全球经济一体化趋势以及国际金融机构在推动全球经济发展中的作用,培养学生的国际化视野和全球意识。

(三)运用灵活多样的教学方法

1.讲授法。在财政与金融课程的教学中,讲授法是一种常见且重要的教学方法。通过讲授,教师可以系统地传授知识,引导学生理解财政与金融的基本概念和原理,同时融入思政元素。在运用讲授法时需要教师在明确教学目标的基础上,优化教学内容,采用课件、视频等多样化的教学手段,注重实践环节,加强师生互动,并融入思政元素。通过这些方法的应用,可以有效地提高教学效果,培养学生的专业素养和思想道德素养。

2.读书指导法。其是一种结合财政与金融知识与思政教育理念的教学方法。老师介绍一些课程相关书籍,让学生在自行阅读中获得知识、巩固知识、培养学生自学能力的方法。在开始阅读之前:(1)要明确财政与金融课程思政的教学目标;(2)选择适合的思政读物。在选择读物时,应注重其思政内容的丰富性和与财政与金融知识的关联性;(3)制定详细的阅读计划。确保学生在规定时间内完成阅读任务,并理解其中的思政要点;(4)阅读结束后组织交流分享。学生可以分享自己的阅读心得、对思政要点的理解以及如何将所学知识应用于实际生活中,同时提高他们的表达能力和团队协作能力。

3.案例教学法。在教师的指导下,由学生对选定的具有代表性的财政与金融典型案例,进行有针对性地分析、审理和讨论,做出自己的判断和评价。这种教学方法拓宽了学生的思维空间,增强了学习兴趣,提高了学生分析问题和解决问题的能力。案例教学法在课程中的应用,充分发挥了它的启发性、实践性,开发了学生思维能力,提高了学生的判断能力、决策能力和综合素质。

4.课堂讨论法。在课堂教学中多采用讨论法,让他们围绕某个财政或金融问题进行讨论和交流,学生通过讨论进行合作学习,让学生在小组或团队中展开学习,让所有人都能参与到明确的集体任务中,强调集体性任务,强调教师放权给学生。合作学习的关键在于小组成员之间互相依赖、互相沟通、互相合作、共同负责,从而达到共同的目标。通过开展课堂讨论,培养学生思维表达能力,还能激发他们的思维火花,产生更多的创新想法。

5.主题辩论法。主题辩论法是一个结合专业知识与思政教育的创新教学方法。在实施主题辩论法时,首先需要确定辩论的主题。这些主题可以围绕财政与金融领域的热点问题,如财政政策的有效性、金融市场的监管、金融风险防范等,也可以结合国家重大战略和政策,如供给侧结构性改革、创新驱动发展战略等。在辩论过程中,教师需要扮演好引导者和裁判的角色。教师需要提前设定好辩论的规则和流程,确保辩论的公平性和有序性。同时,教师还需要在辩论过程中及时给予指导和点评,帮助学生理清思路、深化理解。此外,教师还可以邀请行业专家或学者作为嘉宾参与辩论,为学生提供更广阔的视野和更深入的见解。

6.情景模拟法。情景模拟法是一种富有创意和实践性的教学方法。这种方法不仅有助于学生深入理解财政与金融知识,更能引导他们从思政的角度审视和理解这些知识的实际应用。情景模拟法的核心在于通过模拟真实的财政与金融场景,让学生在实践中学习、体验并反思。教师可以设计一系列与课程内容紧密相关的模拟场景,比如模拟财政预算编制过程、模拟金融市场交易等,让学生在模拟的环境中扮演不同的角色,体验财政与金融活动的实际运作。在模拟过程中,教师可以引导学生从思政的角度进行思考。

7.角色扮演法。在财政与金融课程中,教师可以根据课程内容设定不同的角色,如财政官员、金融分析师、投资者等,让学生扮演这些角色,学生可以更直观地理解财政与金融的运作机制,掌握相关的专业知识。在角色扮演的过程中,教师可以引导学生思考角色的社会责任和道德要求以及如何在追求经济效益的同时,兼顾社会公平和可持续发展。故而学生不仅能够在实践中学习财政与金融知识,还能够培养正确的价值观和道德观。

(四)组织有效的课堂教学活动

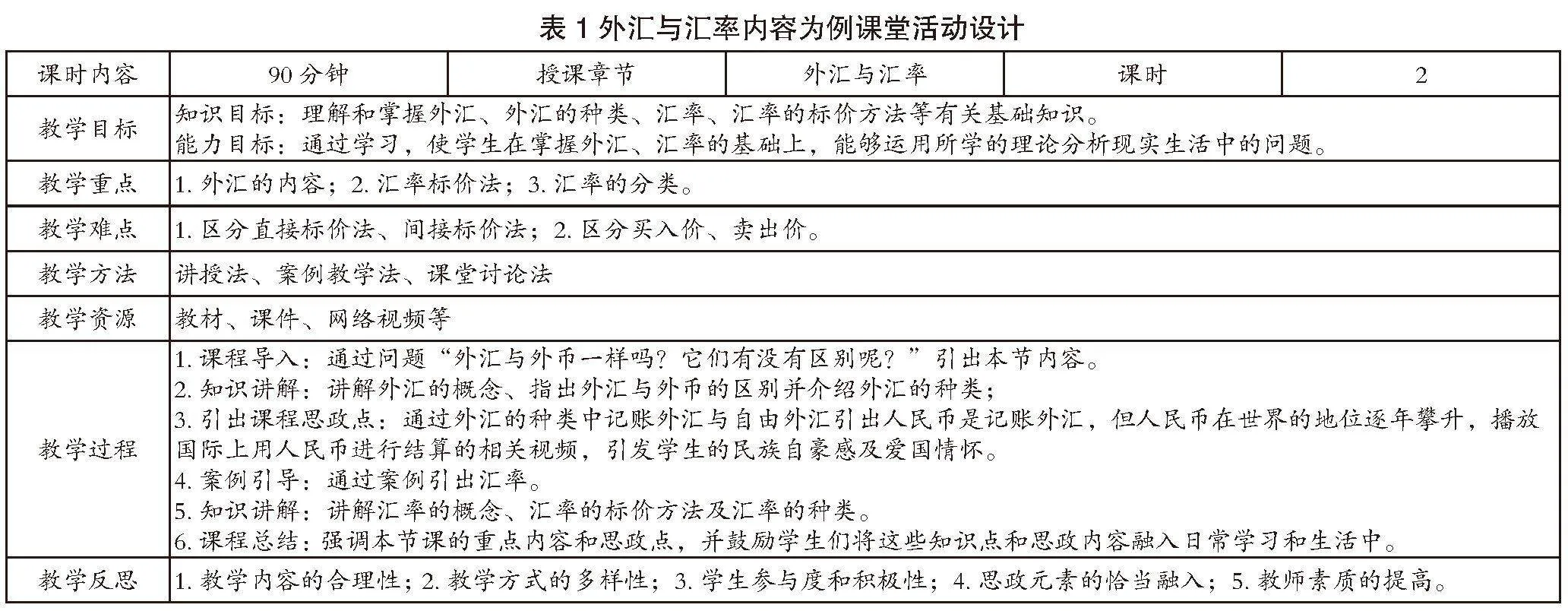

组织有效的课堂教学活动,首先要明确教学目标和内容,确保教学活动与课程目标紧密相连。需要教师精心设计、灵活运用各种教学方法和手段,同时注重培养学生的参与意识和实践能力。以外汇与汇率内容为例课堂活动设计,见表1。

三、建立多维度、多层次的成效评价机制

(一)明确评价的目标和内容

包括学生对财政与金融专业知识的掌握程度、思政元素的融入情况、学生综合素质的提升以及价值观的培养等方面。通过明确评价目标,可以确保评价工作有针对性地进行。其次,建立多元化的评价主体。除了教师对学生的评价外,还应引入学生自评、互评以及社会评价等多元化评价方式。这样可以更全面地反映学生的学习情况和教学效果,为改进教学提供多角度的反馈。

(二)定性与定量评价相结合

在评价方法上,可以采用定性与定量相结合的评价方式[2]。定性评价可以通过观察、访谈、案例分析等方式了解学生的学习态度、价值观念等方面的变化。(1)深度访谈。通过与学生和教师进行一对一或小组访谈,深入了解他们对财政与金融课程思政内容的理解、态度和体验;(2)案例分析。选取与财政与金融相关的实际案例,让学生进行分析和讨论;(3)观察记录。在课堂教学中,观察学生的参与度、表现和思考过程,记录他们的发言、讨论和作业完成情况。定量评价则可以通过考试、问卷调查等方式收集数据,对教学效果进行量化分析;(4)问卷调查。设计包含多项选择题和开放性问题的问卷,通过大规模样本调查,收集学生对财政与金融课程思政的满意度、认知程度和学习效果等方面的数据;(5)成绩评定。将思政元素融入财政与金融课程的考试和作业中,通过学生的成绩来评价他们对思政内容的掌握情况。

(三)形成性评价与终结性评价相结合

形成性评价主要在教学过程中进行,它关注的是学生在学习过程中的表现与进步。在财政与金融课程思政中,形成性评价可以包括学生的课堂参与度、小组讨论的表现、案例分析的能力、实践操作的完成情况等。终结性评价则通常在课程结束后进行,它主要考查学生对课程内容的掌握程度以及是否达到课程目标。在财政与金融课程思政中,终结性评价可以通过期末考试、课程小论文、实践报告等方式进行,这种评价方式有助于全面评估学生的学习成果,为课程质量的提升提供有力支持。

(四)建立反馈与改进机制

反馈机制方面,可以建立多元化的反馈渠道,比如通过问卷调查、小组讨论、教师评价等方式,收集学生对课程思政内容的反馈意见。同时,也可以邀请行业专家、企业代表等外部人士,对课程思政教学进行点评和建议;改进机制方面,根据反馈意见,对课程思政内容进行优化和调整。如增加一些与当前社会热点、经济发展趋势等相关的思政案例,使课程内容更加贴近实际、具有时代感。同时,应加强思政教育与专业知识的融合,让学生在学习专业知识的过程中,自然而然地接受思政教育。

结语

财政与金融课程教学中融入思政教学,不仅有助于提升学生的专业知识和技能,更有助于培养他们的思想道德素养和社会责任感,实现了全面育人的目标。这种教学方式对于培养新时代的高素质财政与金融人才具有重要意义。

参考文献:

[1]刘莉.课程思政融入财政与金融教学的策略研究[J].对外经贸.2023,(09):127-130.

[2]王丽,王辉,杨洋,等.课程思政在高职专业课程教学设计的改革探讨[J].食品工业.2024,45(01):112-114.