文旅融合视域下丽江传统村落规划策略研究

摘要:传统村落具有极高的文化价值和旅游价值,是对外交流、传播发展的重要资源。随着乡村振兴战略的深入开展,传统村落保护与利用进入了新的发展阶段。本文以丽江市大来村为例,基于文旅融合视角,提取村落布局空间、建筑文化与街巷空间、人文文化、村落景观等特征要素进行梳理分析,针对传统村落保护发展过程中存在的产业发展缓慢、缺少整体规划等问题,提出尊重地域文化、更新文化资源、提升村落景观的发展策略,以旅游为助力,将现有资源进行整合,以期为其他地区传统村落发展研究提供借鉴。

关键词:文旅融合;传统村落;丽江大来村;规划策略

引言

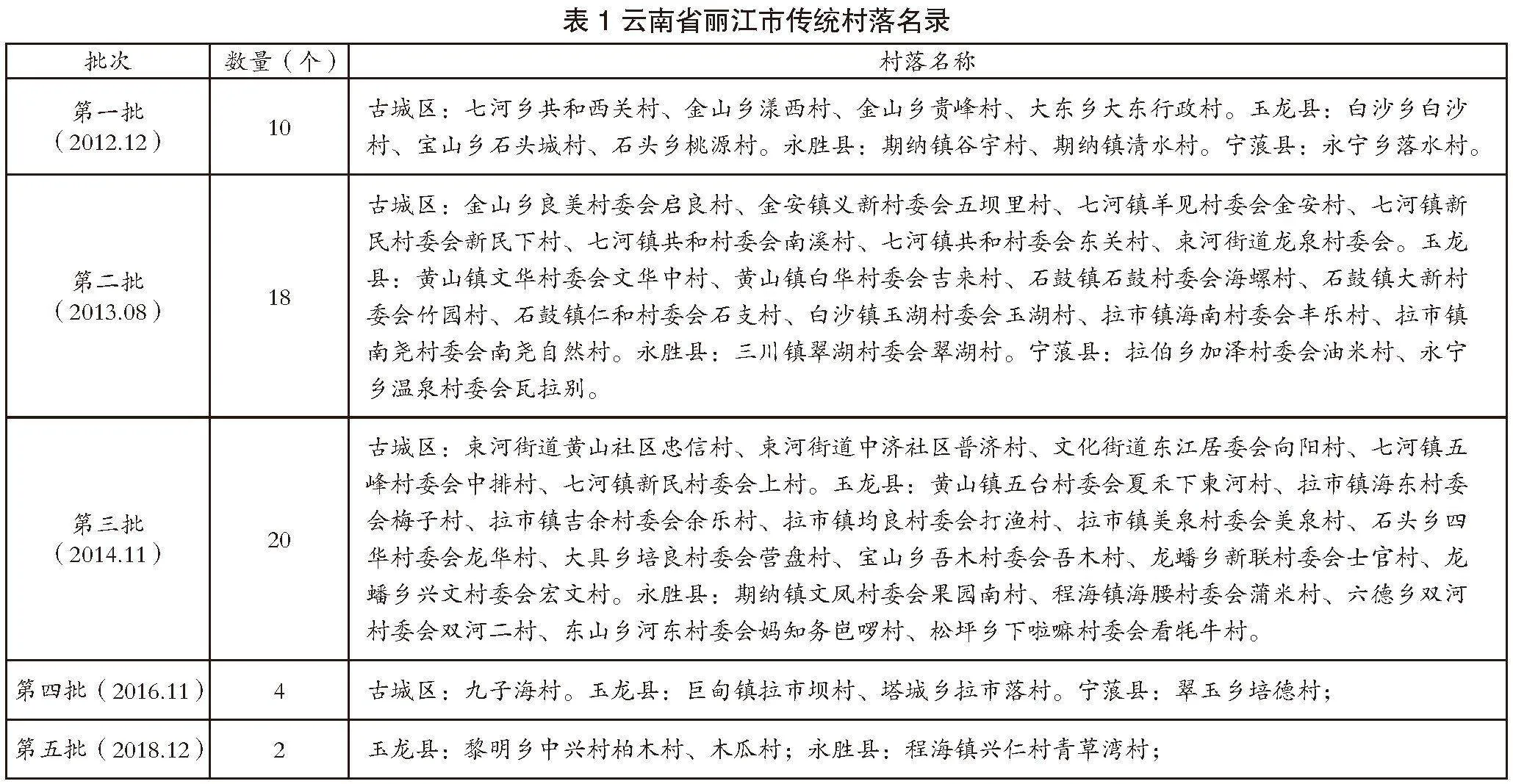

截至2023年3月,住房和城乡建设部村镇建设司在云南省708个中国传统村落中,选择丽江市54个村进入中国传统村落名录,见表1。在加强中国传统村落保护的同时,推动中华优秀传统文化传承发展,传统村落保护的物质形态和非物质形态,直接决定了村落的传统文化精神底蕴和民族文化的核心价值体系。加强传统村落文化的体系构建是亟待解决的问题,以文旅融合为方向指引,能够带动地方经济发展并形成具有地域特色的村落,是满足地方乡村振兴发展的基础。

一、丽江市大来村村落概况

丽江市开南街道位于古城区东南部,东邻金安镇,南接七河镇,西与玉龙县黄山镇相连,北与金山街道接壤。其中主要包括大来村、三元村、寿南村3个乡村振兴示范点区域。主要有纳西族、白族、藏族、傈僳族等11个少数民族群体。

大来村总面积约为0.55km²,海拔约2300m,丽江市古城区开南街道其中的一个村落,地处于丽江东坝子南部,东靠青山,西邻漾弓江,北与美自村相连,属于城郊型村落。村落体现了“多核轴线式”空间布局模式,拥有独特的民族民居形式,整体村落聚合肌理符合传统村落的基本形态。本次调研通过以文旅融合调查为基础,综合分析村落中空间布局、格局与肌理等现状,通过评价得出制约村落发展的问题,并对村落进14052d59ebc1b84e59ec55f93ec3c056fcf0103b74e5e560135450fc2a82bb1e行规划发展策略研究。

二、大来村村落特征分析

(一)村落整体布局

大来村因受东部青山山体区域限制影响,村落整体布局呈条带状,东部靠山体一带原有民居建筑群呈现密集式分布,西部开阔地带多为农用田地,两者交汇部分形成中心走廊,大来村内生活、生产、农业用地、配套设施、主要公共空间,都与村中心道路为主要联系纽带,形成“一轴多核心”的规划方式,整体村落布局呈现走廊式的多核轴线布局模式[1]。

(二)建筑与街巷空间

大来村中的合院民居建筑文化,在清代起,因文化交流、经济发展、生产生活等吸收了汉、白、藏等民族的建筑技术,由原来的木楞房结构,转变呈现出两坊一拐角、三坊一照壁土木或砖木结构的瓦房建筑,庭院空间演变为建筑的中心,形成具有地域特色的纳西院落。

在大来村内,保留着大量传统纳西特色的民居聚落群,民居建筑平面形式多以L字型、凹字形、回字形为主的对称规则式合院民居,民居多为正房、厢房、门廊、前后院坝、牲畜棚组成,为1—2层、单檐悬山顶、抬梁、穿斗式结构。大来村新建村内主道路宽8—10m,是传统的纳西街巷空间,街巷两侧分别为开南社区街道办事处、民族团结广场、开南研习所、休闲绿地区、大来下村居民小组红色休闲步道、万宝故居、文化围墙等公共空间。

(三)人文文化价值

人文文化作为传统村落的内核,直接决定该区域传承及发展的基础,大来村有着丰富的红色文化、纳西文化、东巴文化、民俗文化,文化的多样性更加凸显传统村落的渊源与底蕴,为更新发展提供重要方向[2]。

大来村民族众多,以纳西族为主,在文化部分,纳西传统文化以东巴文化作为根基,其中的东巴文字、纳西古乐、舞蹈、绘画、艺术品作为非物质文化活跃在村民的日常生活当中。纳西东巴古籍、东巴画,象形文字更是列为非物质文化遗产,受到世界各地图书馆、博物馆的搜集收藏。

大来村在发展上按照文旅融合的规划形式,完成“开南研习所+丽江现代花卉园区+贵峰社区+和万宝故居”乡村振兴研学路线方案。紧紧依靠周边社区以“农耕文化、东巴文化、徐霞客文化、纳西文化”四大文化优势,根据游客出行向特色、自由、深度发展的趋势,将户外运动、历史教育、休闲度假、乡村旅游等元素融入其中。

(四)村落景观资源特色

大来村村落景观资源有传统建筑资源、农耕景观、特色设施、民俗文化及活动等,这些都组成了村落景观。

传统建筑资源丰富,村内民居建筑单体多以闷楼、蛮楼等形式搭建的穿斗榫卯结构,造型质朴、用料考究构架保留完整,典型的清后期丽江民居建筑风格。如和万宝故居为丽江市、古城区两级的文物保护名居。故居院落由西、北两所门楼,西北角厨房两间房,南边3间小平房和东照壁构成。两所门楼都在百年左右历史,整个院落用土坯砌墙,古朴简约。开南研习所建筑,始建于清光绪年间,四合院落,正殿坐南向北,为单檐歇山顶抬梁式木结构,是开展革命活动的重要场所[3]。

生态耕地资源完整,更贴近农旅融合发展方向,地域文化与景观空间的结合,更易塑造地域特色的农业作物种植区,区域内有观赏玫瑰园,食用玫瑰、贡菊种植区、高原特色玉米、木梨采摘园等,打造农业种植、农耕体验、农业教育、农业休闲娱乐为一体的新形态景观资源。特色设施资源布置,大来村内各种公共设施,如仿古亭廊、石桥、太阳能景观灯、木制座椅等较多公共服务设施。以纳西古乐、舞蹈、歌唱为主的民俗文化在村民活动中频繁出现,给村落景观增加互动型资源。

通过以上村落特征的分析,与旅游业整合,尽可能合理规划大来村的设计路径,利用和保护传统村落的资源,促进大来村科普教育、产业振兴协调发展。

三、文旅融合视域下丽江市大来村规划发展策略

(一)优化整合村落布局

根据大来村自然资源、周边环境、内部道路、街巷系统空间等方面的现状分析,发展文化旅游业设计为4个模式:红色文化游、自然风光游、农耕文化体验游、民俗文化体验游。红色文化游览区是针对游客参观体验开南研习所的区域,该区域以革命精神为引领,开设红色讲堂,提升“红色文化”品牌。整合村落项目用地,完成开南研习所内部空间环境提升改造、增加“红色文化学习区”、红色大讲堂。自然风光游览区,模拟设计徐霞客游览徒步路径,对该路径设计户外冒险、森林探秘等项目。农耕文化体验区,该区域主要设定范围为农业种植区域,将设定木梨采摘区、蔬菜种植园等体验农耕区域。民俗文化体验区,该区域主要针对游客入户当地居民家中体验纳西日常生活、生产的场景、饮食体验、服饰体验等。以上模式的布局符合大来村文化与旅游发展策略方向,对传承民族文化与经济发展有一定的实际意义。

(二)完善建筑街巷布置

村落建筑纵横修建与街巷形成连接的关系,建筑—外部庭院—停车场—街巷相连,形成了村民生活通行的公共空间。以下策略分析对村内主街巷沿线的传统民居,将建筑内部空间根据功能进行合理规划成盈利型空间如:客栈、民宿、餐饮等形成一定的民族文化性质的商业空间,建立具有标志性古村落文化的历史展示馆建筑,讲解展示村落文化,对宣传该村的历史发展有一定的意义。

打造带有时代标志的古村落街巷景观空间,恢复古村落商贾氛围,利用古商贸集市设置各种类型的景观节点,打造多节点的复合型空间,游览者进入该空间增加一定的体验感,通过部分街巷设施与游客在空间节点内产生互动,增加游客的兴趣,吸引外来游客进入村落,能够适当增加创收,也增强当地居民的认同感与精神面貌。

(三)更新文化产业组合

文化资源是村落规划的重要一环,是文旅融合成果的关键,村落文化是村民在长时间的生产生活中智慧的结晶。

文旅融合机制下,大来村将红色文化作为整体村落发展的先领,将地域民族文化作为贯穿。首先,可以打造多种类型的红色旅游特色艺术品和民俗活动,提升空间的整体氛围和质量,如将红色文旅+民宿产业相融合,保护红色文化遗址的同时,加强当地居民对于该文化的认同感。其次,纳西东巴文化的传承与发展也要以文旅融合的形式相结合,如纳西建筑文化+餐饮空间+民俗活动等形式,增加该文化的平台交流,让更多的人来走进纳西传统文化,对促进纳西传统文化的发展具有一定的作用。

(四)提升村落景观机制

农村生态环境的发展是民生根本,保护和建设生态村落是大来村发展的基本方针,生态环境的保育(保护、改良与合理利用)是建设的实质。主要体现在大来村现有的铺地、环岛区、水库和街道景观,但对其他空间景观规划较少,规划应符合生态景观的方向,设置文化产业园、生态滨水景观、生土建筑景观、街旁绿地、小游园、入口景观等。

对于农村生态景观环境整治策略,在沿村道、沟渠、驳岸河堤植物造景搭配规划设计,清理各种堆杂建筑废料、修建无公害卫生间、水系整治等行之有效的策略方案,形成发展保护的理念,合理布局各个节点景观空间,为后续的可持续发展提供有利空间。

结语

本文主要从宏观的角度分析了大来村在文旅融合机制下,依据村落特征,提取村落中农业、民族文化、民俗、景观等资源,提出了“红色文化+民俗文化+生态景观空间规划”的策略,分析宜居的人文环境和传统村落环境,对标周边村落发展的形式,打造特色文化村落,用设计赋能空间,激活村落发展的动力。

参考文献:

[1]李琳,冯长春.村庄聚落体系空间布局研究[J].小城镇建设,2015(04):40-45.

[2]刘凯.乡村振兴背景下传统村落文化空间的保护与更新——河南省信阳市扬帆村为例[J].甘肃科技,2021,37(12):59-63.

[3]王兰,吕伯峰,于月.文旅融合视角下的传统村落景观设计研究——以美岱桥村为例[J].旅游与摄影,2023(04):111-113.