中小学生成长指导课程的开发与实施

【摘 要】中小学生成长指导课程以“因需而供,实践育人”为宗旨,聚焦学生成长的关键节点,立足学生发展需求,在理想指引、学业指导、心理教育、生活调适、生涯引导等方面为不同学段学生提供全方位一体化的系统性指导。中小学生成长指导课程开发与实施过程中,要注意课程目标的确定、课程内容的开发、课程实施方式的设计,同时从多维评价、资源开发等方面保障课程的实施效果。

【关键词】成长指导;实践育人;课程资源

【中图分类号】G423.07" 【文献标志码】A" 【文章编号】1005-6009(2024)24-0041-04

【作者简介】周雪燕,浙江省宁波市教育科学研究所(浙江宁波,315000)学生成长指导研究员,高级教师。

《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》要求:“加强对学生理想、心理、学习、生活、生涯规划等方面指导”,“各地要制定学生发展指导意见,指导学校建立学生发展指导制度”。在人的学习成长阶段,实践的意义在于帮助人认识世界、探索世界与培养实践精神,为学以致用打下坚实基础。中小学阶段是学生以实践方式去认识世界的最佳发展期,对于培养实践精神,形成以实践为基础的思维方式,树立正确的世界观、人生观、价值观都有重要意义。因此,把脉中小学生的成长需求,将实践育人的理念运用于中小学生成长指导课程建设的开发与实践,具有现实意义。

一、中小学生成长指导课程的内涵与价值

学生发展指导在国际上是关注学生学业、个性、社会性和生涯等方面发展的一项成熟运动,就其广泛意义来说是指在正式教学之外,对学生个人在学业、生涯和生活等方面的疑难给予辅导和服务。[1]《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出:“把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点。”而“建立学生发展指导制度,加强对学生的理想、心理、学业等多方面指导”是实现这一目标的重要途径。学生成长指导已经成为与教育管理、课堂教学并重的学校重要职能之一。

中小学生成长指导是各教育主管部门、成长指导工作部门和学校,为促进学生全面而有个性地成长,聚焦不同学段学生成长的关键节点,在理想指引、学业指导、心理教育、生涯引导等方面为学生提供的课程活动、团体辅导、个别指导等一系列服务。[2]其中,以中小学生需求为导向的中小学生成长指导课程开发与实践,是学生成长指导工作中的重要一环,其价值主要有三个方面:第一,中小学生成长指导课程是对学校基础课程的有益补充,学校在了解学生发展需求的基础上,顺应学生的发展规律,挖掘学生的发展潜力,以更丰富的课程内容、更多样的课程实施,促进学生全面而有个性地成长;第二,中小学生成长指导课程面向的是全体学生,而不是个别学生或者部分学生,这对改变传统心理辅导只关注个别或者部分学生心理健康问题为主的现状有积极意义;第三,中小学生成长指导课程寻求个体适性成长的路径,改变过去传统的教学模式,对深化教育教学改革、推动学教方式的变革有重要作用。

二、中小学生成长指导课程的设计与实施

1.确立适切的课程目标

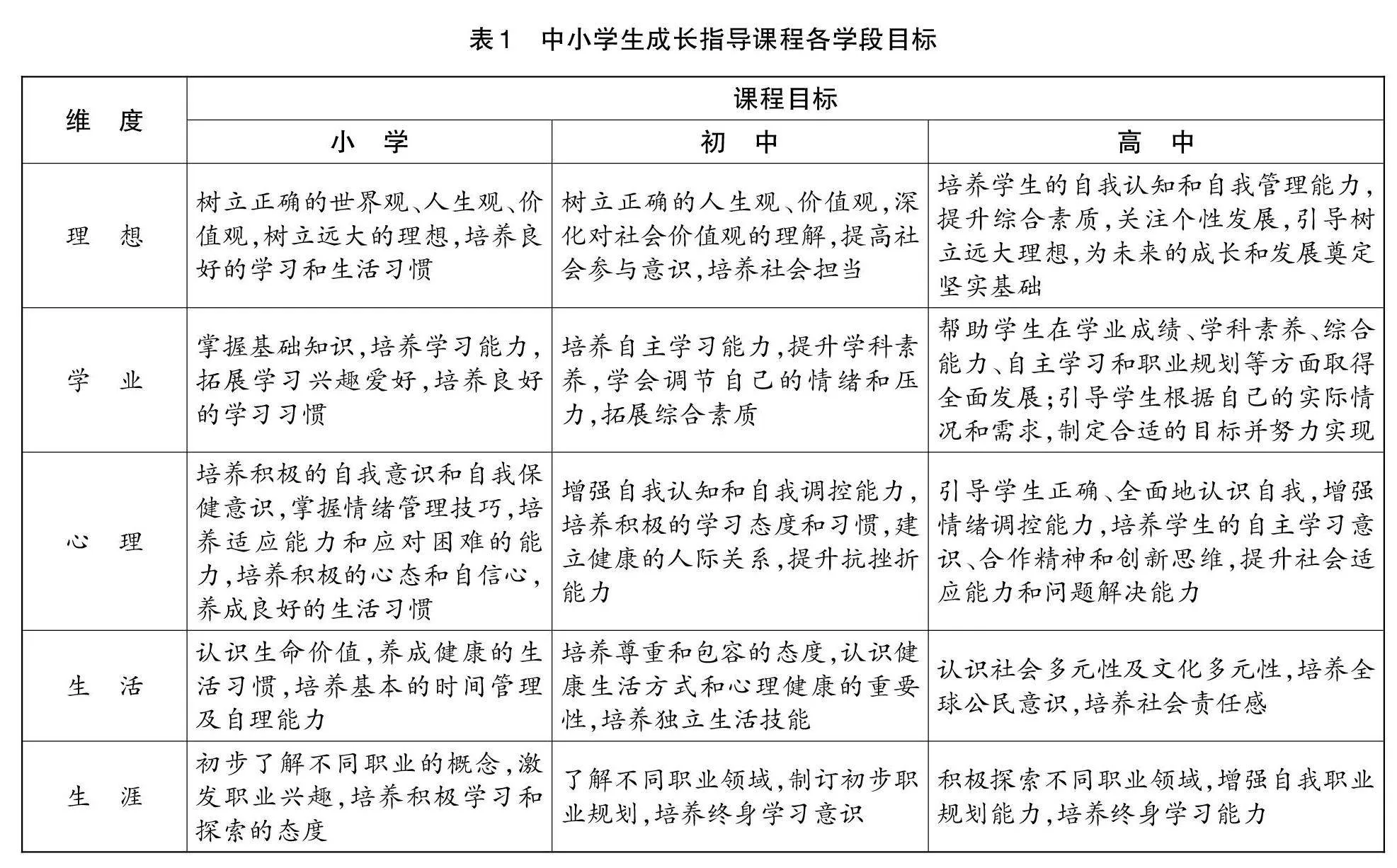

中小学生成长指导课程开发与设施的总目标在于坚持以生为本原则,遵循学生身心发展规律和特点,坚持面向全体学生和尊重个体差异相结合,促进自主发展、个性发展。[3]因而,学校应立足全生命周期理念,科学设计方案并开展中小学生成长课程的建设,全面促进每一个学生身心健康发展。中小学生成长指导课程可以根据学段设立相应目标,并从理想、学业、心理、生活、生涯等维度加以指导与服务,促进学生全面而有个性地发展。(见表1)

2.开发丰富的课程内容

一是针对理想维度的发展目标开发地方课程。现代课程论认为,课程可分为显性课程和隐性课程两大类。隐性课程具有的认识导向、情感陶冶、行为规范作用,有利于创设一种能唤起学生高尚情感的教育环境、精神氛围,促进学生认识生命的价值,激发他们健康成长的意识,锤炼品质,陶冶情操,从而达成深层次的育人功能。同时,应聚合地域资源,发挥地方文化特色,开发具有符合理想教育需要的隐性课程,让学生在真实的“生活世界”中与他人对话,使其对教育环境主动进行价值解析,从而对学生的成长更易起到润物细无声的作用。

二是针对学业和心理发展目标开发网络课程。个体学业与心理发展是中小学生成长指导的重要内容,两者相互依存、相互促进。为使课程照顾到不同地区、不同年龄、不同需求的学生,实现优质课程资源全员共享,打造基于全生命周期的学生成长指导“一站式”公益服务网络平台,为更多学生推送优质的课程资源,是省时又高效的做法。为保证学业和心理方面的课程专业实用、功能齐全、操作便捷,需要全面统筹教育资源,集结专家团队,依托数字化手段,将优质心理教育、学业辅导资源与信息科技结合,为学生身心健康成长全面护航。

三是针对生活和生涯发展目标开发实践课程。生活和生涯教育不能“纸上谈兵”,需要在实践中积累经验,获得体验。这两类课程内容根据霍兰德人格类型理论,依托大型综合性实体场馆,开发全景式体验类实践课程,并细分为研究型、艺术型、实际型和社会型四大领域实践课程。例如,研究型实践课程根据医药、科技、心理、环保、农业等五大主题,让善于分析、逻辑思维能力强的学生在实践过程中深刻理解研究型职业对于人才素养的要求;艺术型实践课程,打造音乐、播音、美术、形象设计、艺术设计五大课程空间,为想象力丰富、善于独创、感受能力强的学生提供发展创造力、感知力的场所。不同人格类型的学生都能找到适合自己的最近发展区。

3.设计多维的实施方式

一是推进“沉浸式”体验,使课程实施有效度。根据霍兰德人格类型理论,依托大型综合性互动体验类实体场馆,打造全景式的职业情境主题空间,开展“职业启蒙+生涯指导+心育宣教+咨询服务”等形式多样、讲求实效的“沉浸式”体验,为学生提供全方位的成长指导支持,如围绕“文化传承,科技筑梦”主题设置一系列职业体验活动。学生在科技活动中提高创新能力与动手能力,在传统文化活动中提高审美能力与文化素养。

二是开展“主题式”研学,使课程实施显深度。利用广袤的自然生态场域,通过“主题式”研学,带领学生探索山川草木、人文风俗等真实可感的课程资源,在生活实践中成长。例如,以“幸福巴士”为载体,围绕生态保护、动植物探秘等主题,开展养殖基地参观、考察;走进博物馆、科技馆等,让学生亲身领略城市的历史文化与发展进程,萌生为城市建设发展服务的理想。

三是进行“互动式”共建,使课程实施拓广度。对接社会、家长和学生的急难愁盼问题,依托高校特色课程共建基地,开发高质量的成长指导特色课程,如开展“百节中小学生成长指导课程进百校”活动。这样既丰富了课程内容,又推动了大中小学生成长指导一体化建设进程。

三、中小学生成长指导课程的保障与优化

1.探索多样的课程评价方式

一是实践课程的量表化评价,激励学习自信。量表化评价,即通过参与讨论次数、回答问题次数、点评同学次数等数据来衡量学生的上课状态,让学生对自己的课堂表现一目了然,了解今后课堂如何改进,还能在组长和教师激励性的评价语中获得学习内驱力,进而进入更加积极的学习状态。

二是网络课程的描述性评价,强化学习行为。描述性评价旨在让学生通过评价他人学习成果,习得学习方法。换言之,评价不是为了说明他人的问题,而是在评价的过程中,学习借鉴他人的方法。因此,评价时应使用描述性语言。

三是地方课程的互助化评价,促进思辨能力发展。互助化评价是一种新的学习方式,学生进行互相评价,不仅有效落实了实践的学习任务,还提升了辨别能力,明晰了学习的方法,在品鉴中提升了自己的思辨能力。

2.挖掘丰富的课程育人资源

中小学生成长指导课程没有统一的教材,也没有固定的活动资源,需要依据区域实际、学生特点对教学资源进行开发与利用。因此,中小学生成长指导课程应从学生的发展需求出发,积极开发具有开放性、多元性和整合性的课程资源。学生是中小学生成长指导课程的开发主体之一,他们的需求、兴趣和现实生活实际也是课程资源开发的生发点。例如,在传统的立夏日当天,设计“玩转立夏”主题课程,指导老师带领学生通过了解立夏节气知识、实践体验“斗蛋”“编立夏绳”等风俗,分组展示学习成果,促进学生综合素养的提升。中小学生成长指导课程围绕成长指导任务,聚焦育人主体、育人内容、育人环境等领域,因地制宜开发学生成长指导乡村课程资源包,牢牢把握课程的生长点。

3.推动有效的课程跨界整合

中小学生成长指导课程涵盖面广,具有跨学科、实践性、自主性和整合性的特征。中小学生成长指导课程资源的开发和实施需要多元主体进行团队合作,促进多维发展。因此,在中小学生成长指导课程的开发中对学校、家庭、社会资源的跨界整合就显得尤为重要。例如,中小学生、家长、社区志愿者和教师等多方协作,将中小学生在生活、学习中遇到的典型问题及其应对方式创编成“小剧本”,并加以演绎制作成微课程,以短视频的方式在数字化网络课程平台上播放,助力学生成长。

总而言之,中小学生成长指导课程的开发与实施有赖于开发主体的多元建设、开发内容的多维选择、开发路径的灵活实施等,促进课程内容的不断丰富、课程实施的积极推进、课程评价的持续优化和课程目标的最终达成,从而使整个课程体系建设为学生全面而有个性发展提供有力支撑。

【参考文献】

[1]方晓义.学生发展指导,寻找适合每个学生的成长路径[J].教育家,2019(8):52-54.

[2]方晓义,胡伟,陈海德,等.我国高中学生发展指导:现状及其有效性[J].北京师范大学学报(社会科学版),2015(1):47-54.

[3]王玉国.大学先修课程背景下普通高中学生发展指导:为何?何为?[J].现代教育管理,2015(4):91-95.