初中数学教学中开展变式教学的实践分析

【摘要】变式教学有利于培养学生的数学核心素养,提升学生的数学思维,在初中数学课堂中得到了广泛的应用。文章从形式变式、内容变式、过程变式、应用变式四个方面,简要阐述变式教学的一般分类形式,并从概念教学、代数教学、例题讲评、课后作业四个方面入手,分析在初中数学教学中开展变式教学的实践策略,旨在通过变式教学深化学生对数学知识的认识,让学生把握数学知识的本质。

【关键词】初中数学;变式教学;数学思维

作者简介:高文青(1977—),女,福建省长乐华侨中学。

随着课程改革的深入,核心素养成为初中数学教学的核心导向。数学教师要准确把握核心素养的要义,结合学生的实际学情来选择恰当的教学方法。变式教学是重要的教学方式,要求教师结合教学内容对问题条件、形式进行变式,再辅以恰当的指导,能满足学生核心素养培养的要求,让学生灵活应用知识,深入理解数学知识。

一、变式教学的一般分类

(一)数学形式变式

数学形式变式,即知识点外在形式变化,但内容不发生变化的变式。展开来说,这类变式又可以分为两种类型。其一是数学语言变式,即通过改变表述形式来重新阐述概念、公式,如教材中多以规范、凝练的语言来阐述概念、公式,学生若要深入理解这些知识点,就要先将书面语言转化为自己的语言,降低理解难度,而转译后的内容本质就是数学语言变式[1]。其二是数学图形变式,即对基本图形进行改编,如学习平行线判定知识时,多会给出正方形、平行四边形等基本图形,而非直接给出平行线,学生需要通过既定条件展开分析,猜测其中的平行线并加以验证。

(二)数学内容变式

概念、公式和定理是初中数学的主要内容,数学内容变式就是数学概念变式、数学公式变式和数学定理变式。在初中数学教学中,部分学生的思维灵活度不足,在应用概念、公式、定理解题时,形式较为刻板,导致解题中经常会陷入思维定式。而数学内容变式能助力学生解决这一问题,提高其解题能力和知识应用能力。

(三)数学过程变式

数学过程变式分为类比变式、模仿变式两种类型,这类变式形式变动不大,更考验学生的思维逻辑性。具体来说,类比变式能帮助学生理解数学知识中蕴含的隐性内容,如遇到分式的值为零的题目时,很多学生只能想到分子为零,忽视了分母不能为零的情况,影响解题的正确率,而类比变式能提醒学生注意分式分母的特殊性。模仿变式指更改题目中的具体条件或提问方式,能帮助学生更快掌握数学基本方法[2]。

(四)数学应用变式

数学应用变式即解法变式,关系到学生解题能力的发展。解法变式指“一题多解”“一法多用”,即一道数学问题存在多种解法,同时,一个数学方法能应用于多个题目中,如换元法可以应用于方程、函数等多类题目中[3]。

二、初中数学教学中开展变式教学的实践策略

(一)概念教学中应用变式,把握知识关键特征

概念、定理是数学课程中的重要组成部分,也是学生理解知识、应用知识的基础。初中数学中存在一些特征类似的概念,如一元一次方程和分式方程、三角形的全等和相似等。不少学生在学习中存在概念混淆的问题,严重影响了知识体系的构建[4]。对此,教师可以借助变式教学,突出数学知识的关键特征,帮助学生对概念知识形成更清晰的认知。

以人教版初中数学八年级下册“特殊的平行四边形”的教学为例。为了让学生清晰认识菱形角、边的特殊性,教师应用变式教学突出菱形与普通的平行四边形之间的异同。首先,教师利用多媒体展示中国结、衣帽架、窗户等实物图片,借助生活中的菱形创设问题情境:“图片中的四边形有什么特点?与普通的平行四边形相比,它们有什么不同点?”学生在观察中发现,图片中的四边形不仅对边平行且相等,而且任意两条邻边也相等。教师在学生自主观察的基础上讲解“菱形”的概念,让学生在观察中准确把握菱形的特点。其次,教师借助变式来引导学生猜想菱形的特殊性质。教师为学生分发菱形纸片,并引导学生思考:“菱形是特殊的平行四边形,具有一般平行四边形所有的性质,那么,菱形具有哪些特殊性质呢?”学生通过对折菱形纸片、测量边和角等方式,发现菱形有两条对称轴,是轴对称图形,一般平行四边形没有对称轴,不是轴对称图形。同时,菱形的四条边长度相等,而一般平行四边形只有对边长度相等。最后,教师指导学生结合猜想,进行严格的逻辑证明,验证菱形的相关性质。基于此,学生能够在观察、探究中掌握数学概念的本质,在解决问题时第一时间发现与特征无关的干扰并顺利排除,从而掌握知识。

(二)代数教学中应用变式,突破数学学习困境

代数是“数与代数”模块中的重要组成部分,也是初中数学课程中难度较大的部分,学生在学习时常会出现表示不当、运算错误等问题。教师借助变式教学开展训练,能引导学生在思考和探究中掌握代数表示和运算的正确方法,提高数学学习效率,助力学生突破学习困境。

1.针对代数表示开展变式教学

代数在日常生活中的应用途径较为广泛,常常用来代指数量关系。因此,教师在实施变式教学时,应尝试以代数在生活中的运用场景为抓手,通过适当的改编给学生布置变式任务,让学生整合理论知识和生活经验解决问题,深入理解知识。

以人教版初中数学七年级下册“平面直角坐标系”的教学为例。首先,教师利用课件向学生展示校园建筑的鸟瞰图,引导学生分析校园各个建筑所处的位置,然后鼓励学生从众多建筑中找到一个参照物,并以参照物为原点建立平面直角坐标系,描述其他建筑的位置。由此,学生可以掌握用坐标表示地理位置的方法。其次,教师设计变式任务,让学生根据给出的条件自行绘制平面直角坐标系,确定事物或建筑的位置。教师布置以下变式任务。小刚、小强和小敏是同班同学,老师想要去家访,询问三人的家庭住址。小刚说:“我出校门后,先向东走500米,再向北走2000米,就到家了。”小强说:“我出校门后,先向东走800米,再向南走1500米,最后向西走300米,就到家了。”小敏说:“我出校门后向南走1000米,再向西走600米,最后再向南走250米,就到家了。”请根据描述确定三人家庭的具体位置。在变式任务中,学生要先围绕参照物建立直角坐标系,再根据描述内容找到对应的位置。最后,教师再设问引导学生探究“小敏家在小刚家的哪个方向”“小敏家与小强家距离多远”等问题,提高学生的应用能力。

2.针对代数运算开展变式教学

代数运算是指对代数表达式进行操作或运算,包含加减乘除基础运算,以及一些特殊的运算规律和技巧,是初中数学学习中的一大难点。教师在代数运算教学中恰当融入变式教学,指导学生利用多种方法解决问题,不仅可以提高学生运算的熟练度,还能发展其代数运算能力。

以人教版初中数学八年级上册“整式的乘法”的教学为例。学生在掌握单项式与单项式相乘的规律后,教师借助变式教学来讲解单项式与多项式相乘的规律,锻炼学生的运算能力。首先,教师在屏幕投影上展示3~4个单项式,如-5a2b、-3a、(2x)3、-5xy2等,要求学生结合单项式设计2~3道计算题,并运用整式乘法法则进行计算。其次,教师借助章节引言中的问题设计变式问题:“为了扩大街心花园的绿地面积,要将一块长p米,宽b米的长方形绿地,向两边分别加宽a米和c米,请问如何表示扩大后的绿地面积?”学生在解决问题时有两种思路,一种是先求扩大后的绿地的长和宽,再求面积,即p(a+b+c),另一种是分别求出原来绿地和新增绿地的面积,再求和,即pa+pb+pc。最后,教师在板书上出示两种解题思路,引导学生分析其中的异同,自行总结单项式与多项式相乘的方法。通过代数运算变式教学,学生能深入理解整式乘法运算规律,提高运用知识解决问题的熟练度。

(三)例题讲评中应用变式,促进学生知识迁移

例题在教育和学习过程中具有重要的作用,一方面能为学生提供良好的答题示范,另一方面能助力学生理解知识并学会应用。而数学例题讲评环节是应用变式教学的绝佳契机。教师应做好题目分析,以例题为基础,通过改变题目条件或形式,促使学生在探究中发散思维,总结解题技巧,从而提高学生的解题能力和思维能力,实现知识迁移[5]。

以人教版初中数学七年级下册“一元一次不等式”的教学为例。教师可以在例题中渗透变式教学法,培养学生的知识迁移能力。教师为学生布置例题:“一辆匀速行驶的汽车,在11:20距离A地50千米,要在12:00之前行驶过A地,车速应该满足什么条件?”教师先指导学生对题目中的未知量、等量关系展开分析,设车速为x千米每小时,从时间上来看,要想12:00之前行驶过A地,代表汽车行驶50千米距离所用时间不能超过40分钟,即小时,列不等式为<,而从路程上来看,汽车要在小时内行驶超过50千米,列不等式为x>50。由此,学生调动已掌握的方程知识,在类比迁移中掌握不等式的概念及解题思路。接着,教师对例题进行改编:“汽车在11:20时距离A地80千米,在12:00时距离A地不足30千米,请问汽车行驶速度最慢为多少?”变式问题与原题变化并不明显,但问题要求汽车最慢行驶速度,因此在求出解集后,还需要对结果进行进一步甄别,剔除不符合条件的答案。学生通过解答变式问题,能进一步强化对不等式的理解和掌握。结合学生对例题变式的解答情况,教师还应对学生的学习情况展开进一步分析,鼓励学生归纳和总结不等式的解题方法和技巧,充分发挥变式教学的优势。

(四)课后作业中应用变式,培养学生灵活思维

作业是检验学生学习情况的重要形式,高质量的作业能帮助学生查缺补漏,巩固所学知识。教师可以在设计作业时融入变式教学,让学生在完成作业的过程中打破思维定式,发展思维。

1.一题多解类作业

一题多解类作业是变式教学的典型形式之一,此类习题能拓展学生的解题思维,引导学生在思考不同解法的过程中回顾相关知识,完成对知识的巩固和理解。教师可以在为学生设计作业时融入变式教学,借助一题多解类题目锻炼学生的解题思维,提高学生解题的灵活性。

以人教版初中数学七年级上册“实际问题与一元一次方程”的教学为例。教师可以设计以下作业内容:两个连续奇数的积是323,求出这两个数分别是什么?学生在利用方程解决问题时,一般有三种解法。解法一:设较小的奇数为x,另一个奇数为x+2,列方程为x(x+2)=323,解得x1=17,x2=-19,所以两个奇数可能是17和19,也可能是-17和-19。解法二:设较大的奇数为x,较小的奇数为,列方程为x-=2,解得x1=19,x2=-17,同样可以得出两个奇数可能是17和19,也可能是-17和-19。解法三:设两个连续奇数为x-1和x+1,列方程为(x-1)(x+1)=323,解得x1=18,x2=-18,同样可以得出两个奇数可能是17和19,也可能是-17和-19。基于此,通过一题多解练习,学生能够利用多种方法完成作业,多维度思考问题,拓展解题思维。

2.一法多用类作业

BcESW8pzSbQiblVzgzz5GWlmErz3TzbIr/yJIf8lMoE=在初中数学学习中,很多题目可以使用同一种方法解决,这就是一法多用类题目。为了巩固学生对知识的掌握情况,教师在设计作业时,可以通过改变题目中的条件来锻炼学生的应变能力,让学生掌握同一类习题的解题方法和技巧。

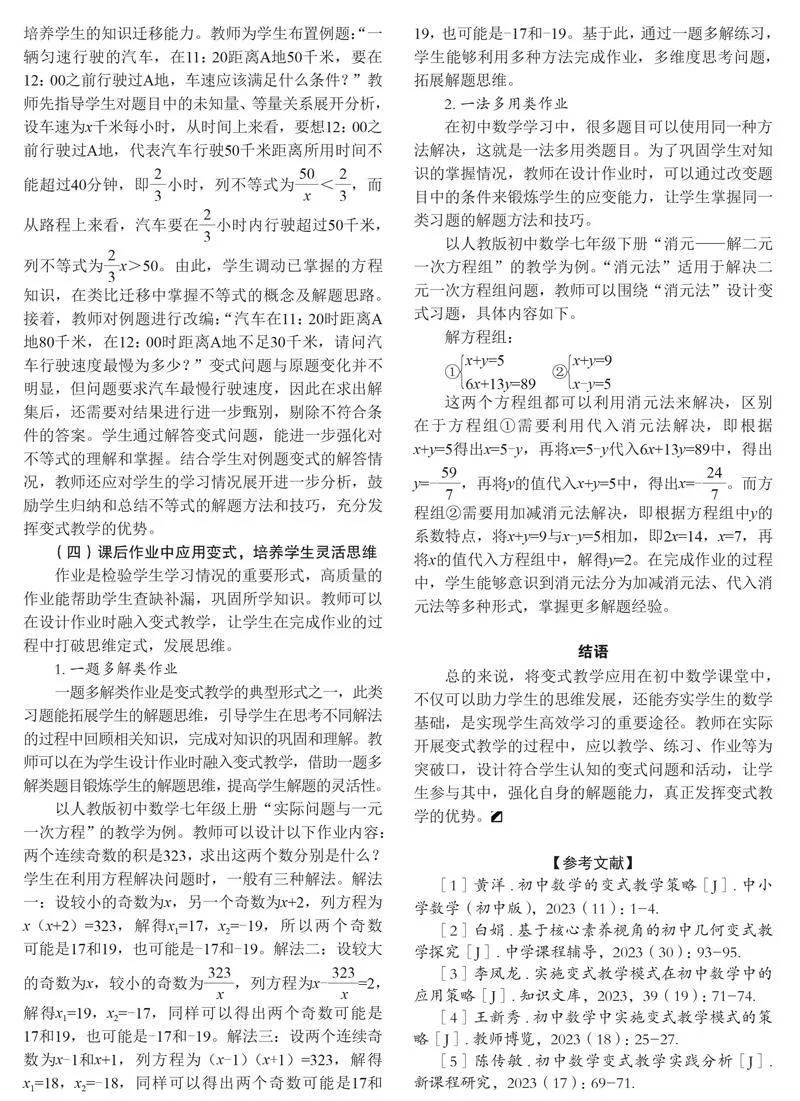

以人教版初中数学七年级下册“消元—解二元一次方程组”的教学为例。“消元法”适用于解决二元一次方程组问题,教师可以围绕“消元法”设计变式习题,具体内容如下。

这两个方程组都可以利用消元法来解决,区别在于方程组①需要利用代入消元法解决,即根据x+y=5得出x=5-y,再将x=5-y代入6x+13y=89中,得出y=-,再将y的值代入x+y=5中,得出x=-。而方程组②需要用加减消元法解决,即根据方程组中y的系数特点,将x+y=9与x-y=5相加,即2x=14,x=7,再将x的值代入方程组中,解得y=2。在完成作业的过程中,学生能够意识到消元法分为加减消元法、代入消元法等多种形式,掌握更多解题经验。

结语

总的来说,将变式教学应用在初中数学课堂中,不仅可以助力学生的思维发展,还能夯实学生的数学基础,是实现学生高效学习的重要途径。教师在实际开展变式教学的过程中,应以教学、练习、作业等为突破口,设计符合学生认知的变式问题和活动,让学生参与其中,强化自身的解题能力,真正发挥变式教学的优势。

【参考文献】

[1]黄洋.初中数学的变式教学策略[J].中小学数学(初中版),2023(11):1-4.

[2]白娟.基于核心素养视角的初中几何变式教学探究[J].中学课程辅导,2023(30):93-95.

[3]李凤龙.实施变式教学模式在初中数学中的应用策略[J].知识文库,2023,39(19):71-74.

[4]王新秀.初中数学中实施变式教学模式的策略[J].教师博览,2023(18):25-27.

[5]陈传敏.初中数学变式教学实践分析[J].新课程研究,2023(17):69-71.