新课标背景下培养学生运算能力的有效路径探索

【摘要】在小学数学中,小学生的运算能力是其数学思维的具体表现。小学生运算能力的训练和发展应贯穿于整个数学学习过程。在新课标背景下,教师要重视学生运算能力的培养,以学生发展为本,以核心素养为导向,并结合数学教学内容制订教学计划,助力学生数学思维的发展。

【关键词】新课标;运算能力;数学思维;小学数学

作者简介:曾小莲(1976—),女,福建省漳州市芗城实验小学。

新课标指出,在数学运算中,学生要能够明晰运算的对象和意义,理解算法与算理之间的关系,理解运算的问题,选择合理简洁的运算策略解决问题,通过运算促进数学推理能力的发展。在新课标背景下,教师在教学中要准确把握运算教学的方法,重视学生运算能力的培养,训练学生的逻辑思维,以更好地发展学生的数学核心素养。本文以人教版数学四年级下册“小数的加法和减法”一课的教学为例,论述小学生运算能力的培养策略。

一、依托前测,找准知识增长点

数学教学活动要建立在学生的认知水平和已有知识经验的基础上。教师对学生进行前测,不仅能充分了解学生的认知情况,并将教学建立在学生的最近发展区内,还能准确把握学生学习的难点和困惑,及时调整自己的教学方案。教学时,教师就能针对前测所发现的问题开展教学活动,围绕核心问题更好地指导学生,帮助学生突破重难点,从而顺利达成既定的教学目标[1]。

例如,在教学前,教师精心设计了前测单。其中,第1题为“把一位小数(1.2)和三位小数(0.30)改写成两位小数”,目的是帮助学生回顾小数的性质,即在小数的末尾添上0或去掉0,小数的大小不变。第2题为“把1.94元换算成( )元( )角( )分”,目的是让学生在换算的过程中明确小数中每一位数所对应的单位,进一步理解只有计数单位相同的数才能相加减,以及小数相加减时需要将相同数位对齐,也就是将小数点对齐。这样的前测单体现了教师以生为本的教育理念,能够帮助教师找准新知识的增长点,为教师设计可行性教学方案提供依据[2]。

二、巧设情境,激发学生求知欲

新课标指出,教师要结合学生的认知水平和生活经验设计合理的数学情境。教师根据教学内容的特点和学生的心理特点,创造性地使用教材,创设学生熟悉的生活情境,提出学生感兴趣的话题,能迅速使学生集中注意力,激发学生探究新知的欲望。

例如,在新课导入中,教师用多媒体课件创设了学生熟悉的超市购物情境:一名二年级的小朋友萌萌去到超市给过生日的奶奶买礼物,在众多的商品中,她挑选了一瓶8.3元的酸奶和一块6.45元的蛋糕,可到了收银台却不知道该付多少钱。教师借机提问:“谁来帮帮她?”学生们跃跃欲试。在这样贴近学生生活实际的情境中,学生带着愉悦的心情进入新课的学习,就不会觉得运算学习是抽象难懂和枯燥无味的了[3]。接着,在运算教学中,教师继续创设购书情境,用多媒体课件出示三本书的单价,说道:“同学们,你们知道世界读书日吗?在刚刚过去的世界读书日,一网上书店推出了许多购书的优惠活动。观察这三本书的价格,你们发现了什么?”学生回答道:“《数学家的故事》单独购买为16元,发起拼单购买为12.45元;《安徒生童话故事集》单独购买为25元,发起拼单购买为20.9元;《DK儿童太空百科全书》单独购买为118元,发起拼单购买为90.35元。拼单价格比单独购买价格优惠很多。”教师追问:“大家如果发起拼单购买这三本书,一共要花多少钱?比起单独购买,可以省下多少钱?请大家列出算式。”这样的购书情境增加了小数加减法题目的丰富性,激发了学生运算的兴趣。学生纷纷动笔列出算式,并互相讨论。

三、知“法”明“理”,培养学生运算能力

培养学生的运算能力,需要让学生自主探索算法,并引导学生进行算法的优化,使学生在此过程中达到理解算理的目的。掌握算法、理解算理是提高运算能力的关键。那么,教师该如何帮助学生知“法”明“理”呢?

(一)数形结合,认识算理

数形结合是通过数和形之间的对应关系和相互转化来解决问题的思想方法,可以使某些抽象的数学问题更直观、生动。比如,根据前面萌萌到超市购物的例题,教师出示了“6.45+8.3”的作业单(如图1所示),直观列出数与形的对应关系,引导学生通过练习,将小数每个数位上的数字与元、角、分一一对应,区分计数单位,最终理解算理—只有计数单位相同的数才能相加,计算时,相同数位要对齐,也就是小数点要对齐。

(二)说理训练,明确算理

说理训练既能让学生“知其然知其所以然”,又可以训练学生的数学表达能力、逻辑思维能力,让学生加深对知识点的理解。比如,教师让学生计算8.3-6.45时,口头提问学生:“百分位上该怎样减?”有的学生建议在8.3的后面添0。教师追问:“为什么要在8.3的百分位上添0?”学生通过讨论,回答:“根据小数的性质,在小数的末尾添上0或去掉0,都不会改变小数的大小,这样相同数位对齐,也就是小数点对齐,就可以更好地进行计算。”通过这样的说理活动,学生对小数加减法的算理有了更加明确的认知。

(三)展示错例,理解算理

学生由于受知识经验、接受能力、学习水平等影响,在运算中不可避免地会出现一些算法错误。教师要利用好这些算法错误,引导学生识错、纠错,从而加深学生对算理的理解。

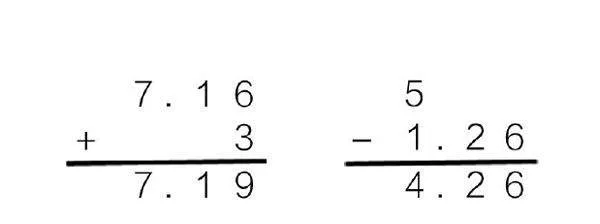

比如,在课堂练习环节,学生出现了如下所示的错例。

教师用多媒体课件出示错例,让学生指出错误,引导学生说出错误的原因,并列出正确的算式。学生在互动交流中加深了对算理的理解,认识到小数点对齐的必要性,为后面归纳总结出小数加减法的一般计算方法奠定基础。

(四)对比练习,感悟算理

通过对比练习,学生能够感悟到数的不同运算之间的关系,体会到数的运算本质上的一致性,并逐渐形成运算能力和推理意识。比如,教师出示课堂练习“256+147,852-228,3.25+1.49,7.63-2.89”,要求学生先自己进行竖式计算,再以小组为单位讨论“整数加减法和小数加减法的联系”。学生通过练习和讨论,发现其共性:相同数位要对齐,从低位算起,相加时满十要向前一位进一,相减时如果不够减要从前一位退一当十。通过这样的对比练习,学生能够感悟到加减运算的一致性。

四、后测修正,提高学生运算能力

如果说前测是为了了解学生的学情和困惑,那么后测则是为了检验学生的学习效果,帮助教师发现学生的疑难点,以此调整后续的教学活动。

比如,在运算教学后,教师留出5分钟的时间进行练习测试。试题为“在救灾期间,有三辆货车同时运送物资。其中,1号车运送9.26吨物资,2号车运送11.34吨物资,3号车运送9.4吨物资。请你根据信息提出一个数学问题并解答”。这样的问题给学生提供了较大的运算空间,让学生可以自由进行小数的加减运算。根据学生写下的答案,教师发现学生基本可以提出合理的问题并准确列式,但有的学生在遇到需要进位或退位的计算时仍出现错误。比如,学生基本能准确算出9.26+11.34或者11.34-9.26,但在计算9.26+9.4或者11.34-9.4时会出错。对此,教师布置了针对性的课后作业,创设“我是超市收银员”的情境,让学生在“付钱”和“找钱”的过程中进行小数加减法的运算,从而加深对进位和退位的理解。通过这样的后测,教师准确抓住了学生的学习难点,并帮助学生克服困难,使学生的运算能力得到了提高,增强了学生的学习自信心。由此可见,后测不仅是检验学生学习成果的工具,更是指导教师个性化教学、提高教学有效性的重要手段[4]。

五、规范书写,培养良好运算习惯

认真严谨的学习态度是保证运算准确性的关键。第一,要培养学生细心审题的习惯。教师应该经常提醒学生细心读题,认真分析数与运算之间的关系,从而保证运算的准确性。第二,应训练学生规范书写的习惯。如教师可以提出书写要求:小数点是一个小圆点,不能写成顿号;进位时要标出进位的“1”,有退位时要在退位的数字上标出表示退位的小圆点,并记得减“1”;列竖式时应使用尺子画横线,保证格式规范正确,字迹端正清晰等。教师自己在板书时也要注意书写是否规范美观,从而对学生起到良好的示范作用。在批改作业中,教师还要注意评价学生的书写,使其养成良好的书写习惯。第三,应注重培养学生检查作业的习惯。学生端正学习态度,养成良好的运算习惯,能够提高运算速度和准确率,从而提高运算能力,并且养成一丝不苟、严谨务实的科学态度[5]。

六、实践运用,培养学生的应用意识

数学来源于生活,又运用于生活。教师将数学运算的基本理论、基本方法和生活中的问题相结合,让学生在熟悉、具体情境中运用数的运算解决问题并探索出其中蕴含的数学规律,这有利于提高学生的运算能力和数学思维。

比如,教师教完这一课后,开展“家庭一日开支情况调查”实践活动。学生向家庭成员询问家庭一日开支情况,如食品、日用品、水电燃气等项目开支情况,然后记录下来,形成数据汇总表。接着,根据记录的数据思考如何减少家庭开支,并列出算式进行说明。学生完成作业后,将作业交给家长检查。家长根据家庭开支实际需要提出修改意见。这样的作业能让学生感受到小数加减法在生活中的实际应用,培养知识应用意识和解决实际问题的能力,为日后解决更复杂的数学问题打下基础[6]。此外,教师还要求学生进行小组合作,共同制订班级研学的预算方案。学生根据班级研学需要,综合考虑交通、食物、门票等费用,列出不同的预算计划。接着,教师展示各个小组的方案,让全班学生讨论,选择最合理的方案,并说出理由。小组讨论和合作完成数学作业不仅能锻炼学生的运算能力,还能培养学生的沟通协调能力。通过设计实践活动方案,学生能在真实的情境中运用数学知识,这使得数学学习更加生动和有意义。学生不仅由此提升了解决实际问题的能力,还增强了数学学习的兴趣和信心[7]。

结语

综上所述,在新课标背景下,要想更好地提升小学生的数学核心素养,教师要重视学生运算能力的培养,通过生动的教学形式引导学生分析数与运算的关系,让学生在情境练习中掌握算法,理解算理,提升逻辑思维能力。

【参考文献】

[1]孙彩云.新课标下小学数学教学中培养学生的计算能力:“分数四则混合运算”教学实录[J].新课程,2023(21):40-42.

[2]王荣光.核心素养背景下学生运算能力的培养:以“分数的加减法”教学为例[J].新智慧,2023(22):85-87.

[3]周德忠.基于小学数学教学质量提升的学生运算能力培养策略研究[J].数学学习与研究,2023(27):53-55.

[4]倪子晴.核心素养视域下小学低年级学生数学运算能力培养策略[J].广西教育,2023(34):94-97.

[5]董巧芬.设计有深度的计算练习,培养学生的运算能力:计算作业设计的策略[J].数学之友,2023,37(9):47-49.

[6]谢烨.理解性学习,让学生真的会计算:低年级学生数学运算能力的培养策略[J].小学教学参考,2023(29):72-74.

[7]陈秀燕.小学数学运算教学中培养学生高阶思维能力的实践探索[J].数学之友,2023,37(15):49-52.