“历史解释”视域下初中历史概念教学研究

摘要:随着新课程改革的不断深入,历史学科的核心素养越来越受到重视。“历史解释”作为历史学科核心素养的重要组成部分,成为初中历史教学的重要目标之一。为强化初中生对历史概念的理解与掌握,并且熟练运用相关知识,对历史进行解释,文章首先对历史解释与历史概念进行解读,明确两者教学要求。其次,通过具体案例分析当下初中历史概念教学中存在的问题。结果显示,当前存在历史概念重视不足、教学方法单一、学生理解不准确以及学习方法欠缺等问题。针对这些问题,提出利用思维导图、确定课堂主旨、创设历史情境、问题导向学习等实践措施,逐步强化历史概念学习,培养学生“历史解释”素养。

关键词:历史解释;核心素养;初中;概念教学

中图分类号:G633.51文献标识码:A文章编号:1673-8918(2024)23-0127-06

当前,初中历史教学存在诸多问题,如历史概念的表述模糊、缺乏系统的归纳和整理、对历史概念的解读缺乏深度和广度等。此类问题导致学生对历史概念的认知不准确、不全面,从而影响学生对历史事件的理解和评价。而在“历史解释”视域下,对初中历史概念教学进行探究,不仅能够提高初中历史教学的质量,培养学生的核心素养,也能够推动初中历史教学的改革和发展。因此,初中历史教师应该加强对“历史解释”视域下初中历史概念的教学研究和实践,为初中历史教学的发展做出积极的贡献。

一、 历史解释与历史概念解读

(一)历史解释

《义务教育历史课程标准(2022年版)》中提出了“历史解释”的历史核心素养,历史解释是对过去发生的事情进行理解和阐释的过程。不仅涉及对历史事件的描述,还涉及对历史人物、社会、文化、政治等多个方面的探究。历史解释的目标是通过深入挖掘和分析历史资料,揭示历史的真相和意义,从而为现代社会提供借鉴和启示。在初中历史教学中,教师需要培养学生的历史解释素养,引导学生对历史事件、人物、社会、文化等方面进行深入分析和解释,以形成正确的历史观和价值观。同时,历史解释也是初中历史教学的重要目标之一,涉及对历史事件的描述、分析和评价,有助于学生全面、深入地理解历史,增强历史意识和思维能力。在进行历史解释时,需要遵循以下基本的原则和方法:首先,历史解释需要以客观事实为基础,避免主观臆断;其次,历史解释需要采用科学的方法和手段,如文献研究、考古发掘、口述传统等,以便获取全面和准确的历史资料;最后,历史解释还需要考虑历史的复杂性和多样性,尽可能地揭示历史的真相和意义。

(二)历史概念

历史概念是人们对历史事件和人物的抽象和概括,是人们对历史的理解和认知。历史概念可以分为基本概念和复杂概念两类。基本概念是指对历史事件和人物的简单描述和分类,如朝代、战争、人物等。复杂概念则是指对历史事件和人物的深入分析和探究,如文化、政治制度、社会结构等。从当前教材内容来看,历史概念可以具体分为历史人物概念、历史事件概念以及历史现象概念。其中,历史人物概念可以囊括在历史上做出过历史功绩的人物,但当前初中历史学科对历史人物概念的考查方式主要以评价为主,如“评价秦始皇”这一教学内容,已达到“水平四”的要求。历史事件概念对历史事件进行描述、分类和概括的思维形式。如“黄巾起义”“长平之战”等。历史现象概念指历史上发生的一系列具有规律性、连贯性和深远影响的事件或现象。如朝代的更迭、科技的进步、文化的交流等。历史现象是构成历史的重要元素,历史现象的发生和发展都遵循一定的规律,对历史的发展起着决定性的作用。

二、 基于“历史解释”视域下的初中历史概念教学中存在的问题

通过对当下初中历史教学实践分析发现,学生在初中历史学科学习中,通常对某些特定概念存在理解不到位的情况,以至于造成此类题概念混淆,以“民族交融”概念为例。

例题:据记载,文成公主入藏时,携带大量随嫁物品,有释迦佛像、360卷经文、60种营造与工技著作、4本医学论著以及100多种医方等。另外,还有大量的金鞍玉辔、绸帛、珍宝、种子等。这些丰富的随嫁种类折射出唐朝()

A. 开元盛世成就辉煌B. 经济文化的繁荣

C. 民族交融成为主流D. 对边疆统治加强

通过解析,可以明确该题的本质在于“丰富的随嫁种类”可以彰显唐朝时期的雄厚财力与先进的文化,故正确选项为B。但是在实践中,部分学生选择了C项。经过与学生进行探讨发现,学生并非没有认真审查题目,而是认为教师在课堂上曾强调过“唐朝民族交融趋势加强”的历史结论,而根据题干中“文成公主入藏时,携带大量随嫁物品”可以看出汉族物品、文化技术等在不断传入藏族地区,从这一方面能够体现出“民族交融成为主流”这一结论。但是,“民族交融”应该是双向的,而材料中所体现的为单方向的输入,可以是交往、交流,而不是交融。尽管历史学家对“民族交融”这一概念进行了详细的解释,“民族交融就是不同民族杂居一处的现象不断增多,族际之间人口流动的规模和频率不断增加,心理上的亲近感不断增强,共同命运和共同利益的联系逐渐紧密,共同心理认同逐渐生成”,但是对于初中生而言,仍然较为抽象,在理解上存在较大难度。这也反映出初中历史概念教学中存在着以下问题。

第一,对历史概念重视程度不足。历史教师对历史概念的整理和教授缺乏系统性和有意识性的规划。主要表现在:首先,部分教师可能注重对历史事件的讲解,忽视了对历史概念的解释和整理。其认为历史事件生动有趣,更能吸引学生的注意力,而历史概念相对抽象,难以引起学生的兴趣。然而,历史概念是理解历史事件的基础,如果学生没有掌握基本的历史概念,则很难全面、深入地理解历史事件。其次,部分教师认为历史概念是固定的、一成不变的,因此没有必要花费大量的时间和精力去整理和归纳。然而,历史概念之间存在着相互的联系和影响。只有系统地整理和归纳历史概念,才能更好地理解它们之间的联系和影响,更好地掌握历史知识。最后,部分年轻教师认为通过互联网查询可以轻松解决对历史概念的疑问。因此,在备课过程中,不必深入研究历史概念。

第二,历史概念教学方法单一。历史概念比较抽象,初中生的抽象思维还有待完善,因此,学生对历史概念的理解较为困难。而当前部分教师通常采用传统讲述法解释历史概念。但单一的讲述法并不会强化学生对抽象的历史概念的理解。一方面,传统讲述法以教师为主体,学生处于被动接受的状态。初中生正处于好奇心和探索欲望强烈的阶段,过于被动的学习方式不能满足其学习需求,导致学生对历史概念的学习缺乏积极性和主动性。另一方面,传统讲述法对抽象的历史概念的解释往往过于简单化。由于缺乏深入的分析和解释,学生难以理解历史概念的深层含义和背后的原因。蜻蜓点水式的教学方式不利于培养学生的思维能力和分析能力,也无法帮助学生建立起对历史概念的全面认识。

第三,学生对历史概念理解不准确。学生对历史概念理解不准确主要分为两种情况:其一,学生对历史概念需要具备的时间、空间等关键要素记忆不清晰。历史概念往往涉及特定的时间、地点、人物等要素,如果学生对这些要素记忆不清晰,就会导致对历史概念的理解出现偏差。比如,学生可能知道某个历史事件的大概内容,但是对其发生的时间、地点和涉及的人物等关键要素却记忆不清,导致学生对该历史概念的整体理解和评价存在片面性。其二,学生对历史概念的内涵与外延理解不够透彻。历史概念的内涵是指该概念所包含的基本特征和本质属性,外延则是指该概念所涉及的具体实例或范围。如果学生对历史概念的内涵与外延理解不够透彻,就容易产生理解上的模糊和混淆。若学生对某一历史概念理解不透彻,则会影响与之关联的其他历史概念的理解。

第四,学生学习方法欠缺。学生在学习历史概念时,通常采用死记硬背的方法。虽然能够帮助学生记住一些概念,但是无法真正理解其内涵和意义。死记硬背的方法忽略了历史概念的内在逻辑和联系,导致学生难以建立起完整的历史知识体系。学生只是机械地记住了概念的定义,但对概念之间的联系和区别缺乏深入的理解。致使学生在运用历史概念时容易混淆,难以准确地分析和解决问题。除此之外,死记硬背的方法还容易使学生失去学习的兴趣和动力。学生只是被动地接受知识,没有参与到历史概念的学习和思考中。无法激发学生的学习热情,无法培养学生的思维能力和分析能力。

三、 基于“历史解释”视域下的初中历史概念教学实践

(一)利用思维导图,深度解读历史概念

“历史解释”需要基于具体的史实资料,对历史事件、人物、文化等进行深入的分析、评价和解释,揭示其本质、意义和影响。教学实践中,需要教师引导学生正确对待历史事件和人物,尊重历史事实,摒弃偏见和主观臆断,形成正确的历史观与价值观。在此基础上,历史概念学习需要学生将原有知识与新获得的知识形成联系,从而完善历史概念知识体系。因此,教师有必要引导学生完成知识同化。初中生的基础知识掌握情况与理解能力存在着一定差异,如《东汉末年的兴衰》教学活动中,部分学生对“宦官”不理解,而部分学生对“宦官”一词有更为深刻的理解。因此,在历史概念教学过程中,教师需要注重学生个性化发展,尊重学生个体差异,利用思维导图,帮助学生深度解读历史概念。学生在阅读教材内容后,往往会出现“知其然而不知其所以然”的状态,为此,教师可以在课前预习阶段通过绘制思维导图,帮助学生建立历史概念知识体系。

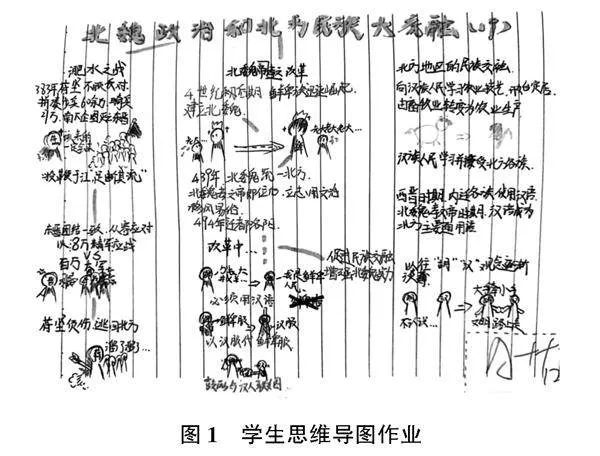

思维导图能够将复杂的概念、事件、时间等要素以图形化的方式呈现出来,不仅可以帮助学生清晰地把握概念的结构和关联,还能够帮助学生对历史概念进行深度解读。学生在根据教材内容绘制思19kWgGmWzdC2xy5z4Zw4hHNa+EeA/fVCAurEAxWQRCg=维导图的过程中,能够调动原有知识结构,锻炼学生文本阅读与分析能力。另外,在应用思维导图时,教师不必对思维导图的形式进行限制,促使学生能够发挥自身的长处,抛去思维导图形式束缚,以便能够进一步激发学生学习历史概念的兴趣与积极性,强化学生想象力与创造力。以《北魏政治和北方民族大交融》教学为例,在新课程开始之前,教师利用互联网在线学习平台,为学生发布了课前预习活动,要求学生根据教材内容,自主绘制思维导图。

如图1所示,为学生根据课前预习任务要求所绘制的思维导图。在该思维导图中,学生利用讲解的文字与形象的简笔画,将《北魏政治和北方民族大交融》一课中的内容展现了出来。从图中可以看出,学生通过绘制思维导图,能够准确获得教学内容中的关键信息,如“淝水之战”中“草木皆兵”“投鞭断流”的成语典故;“北魏孝文帝改革”中的汉化措施等。但是从整体上来看,该学生对教材内容的内在联系理解并不清晰,并未厘清该课程的线索与脉络。在“淝水之战”中,前秦战败,使得北方陷入分裂与混乱的局面,在这一背景下,鲜卑族趁势崛起,迅速统一北方,重新建立北魏政权。但北魏经济文化相对落后,故北魏孝文帝推行改革,从而加速推动了北方民族的融合。学生在理解上述脉络后,可以更为深入地理解“民族交融”这一历史概念。

利用思维导图,能够帮助学生整理教材内容,帮助学生深度理解历史概念,从而为培养历史解读能力奠定基础。同时,教师也可以根据学生绘制的思维导图,明确学生在历史概念理解上存在的误区,了解学生历史概念学习中的短板,从而在课堂教学活动中重点讲解,帮助学生有目标地完善自身知识架构。

(二)确定课堂主旨,突破核心概念

对“历史解读”核心素养的培养,需要引导学生对历史概念进行深入了解。而历史概念通常较为抽象,初中生抽象思维能力相对有限,教师在教学实践中,应当适度把握历史概念教学实践,避免历史课程“概念化”,影响教学成效。在传统教学方法中,教师并没有抓住教学重点,只是单纯地对教材内容进行逐字逐句地解读,从根本上与“史料实证”“历史解释”等历史课程目标相违背,使得初中历史课程成为“教材内容注解”课程。基于此,教师需要明确课程主旨,突破核心概念。

同样以《北魏政治和北方民族大交融》教学为例,教师可以确定以下主旨:①了解北魏时期的历史背景和政治体制;②分析北方民族大交融的过程和影响;③探讨北魏政治与北方民族大交融之间的相互关系。在明确课程“民族交融”的课程主旨后,教师需要引导学生明确民族交往、交流与交融的区别,交往是形式,交流是内容,交融是本质。基于此,教师可以采用分层设计的形式,将课程内容分为三个层次,即第一层“民族迁徙交往”;第二层“北魏改革交流”;第三层“胡汉风韵相交融”。

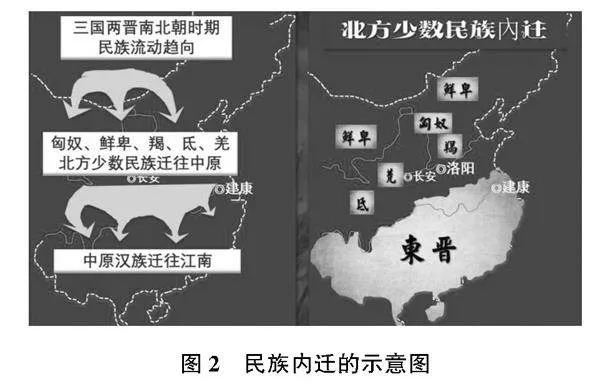

第一层“民族迁徙交往”。该层次教学内容涉及学生之前已经学习过的《西晋的短暂统一和北方各族的内迁》相关知识,教师需要在该部分知识的基础上,通过呈现民族内迁的示意图(如图2),帮助学生了解民族交往的史实。随后,教师可以利用多媒体教学工具,为学生播放历史读图以及相关材料,引导学生了解前秦与东晋对峙的历史背景,以及该历史背景下发生的淝水之战与前秦战败的原因,从而引出第二层次教学内容。

第二层“北魏改革交流”。通过第一层次的学习,学生已经明确了北魏政权建立的历史背景。在该层次教学活动中,教师可以引导学生通过教材文章内容,结合阅读材料,总结北魏孝文帝汉化措施。同时,教师可以利用多媒体工具,为学生展示北方各民族与汉族文化交流的成果,如胡旋舞、《木兰诗》等。通过上述措施,帮助学生感受胡汉文化的魅力,并且深刻体会北魏改革对民族融合的作用。

第三层“胡汉风韵现交融”。在前两个层次的学习基础上,教师可以引导学生利用史料、表格、图文等形式,从民族心理、思想文化、经济生活、政策制度等方面,总结民族融合的成果。学生可以以小组形式进行讨论和研究,通过分析具体的事例和历史事件,深入理解民族交融的各个方面。通过层层递进的教学形式,引导学生从多个方面以及不同角度理解民族交融的内涵和外延,培养学生的历史解释能力。

(三)创设历史情境,强化概念理解

对历史概念的理解,需要初中生基于历史表象,通过抽象概括,形成能够反映历史事件内在联系与本质属性的历史概念,并且运用理性思维,对历史概念进行解读。这要求初中生既需要具备一定的抽象思维能力,同时也需要具备较强的理性逻辑推理能力。虽然初中生的抽象思维已经有所发展,但仍需要具象化的支柱助力历史概念解读。而根据初中生的身心发展来看,相较于枯燥、抽象的历史概念,学生更为喜欢有趣的历史事件。因此,教师如何在教学实践中,将抽象的历史概念与具体的历史事件进行融合,帮助学生接受与理解历史概念,是当前亟待解决的问题。受课堂教学时间影响,教师势必无法完成所有历史知识的概念化。基于此,教师可以把教学重点放在概念生成的过程上,通过创设历史情境,为学生展示历史细节,调动学生感性思维,促使学生能够感受历史概念形成过程,从而加深历史概念理解。

以《探寻新航路》为例,针对“新航路”这一历史概念,新课标要求学生了解新航路的开辟背景和过程;掌握相关的基础知识;同时通过分析新航路开辟的影响,培养学生的历史解释能力。而当前教学活动通常通过“背景—过程—影响”的顺序来设计课堂教学活动。首先,教师根据教材内容,为学生介绍新航路开辟的背景。其次,教师结合地图、图片和视频等多媒体资源,为学生详细讲述新航路开辟的过程。最后,教师分析新航路开辟的影响,包括对世界历史的重要影响,同时讨论新航路开辟对土著居民的影响以及欧洲国家的崛起。通过上述方式完成“新航路”历史概念教学,虽然能够帮助学生循序渐进地了解“新航路”,但是学生对该历史概念的了解还不够深入。为此,教师可充分利用《探寻新航路》一课中的历史人物、历史事件等细节,引导学生体会“新航路”形成过程中的艰辛。

第一,为激发学生好奇心,教师可以提出问题“同学们,你知道马铃薯、玉米等作物是什么时候传入中国的吗?”利用与学生生活饮食相关的问题,激发学生的好奇心与学习兴趣。

第二,“新航路”的历史概念容易被学生误解成“一条新航路”。基于此,教师可以利用学生认知冲突,利用问题,引导学生深入思考。如“上述作物的引进都与‘新航路’的开辟有关,那么,‘新航路’又是谁开辟的呢?它是指一条航线吗?”学生带着问题阅读教材,能够清楚新航路不仅仅是一条航线。

第三,教师可要求学生根据教材内容,绘制新航路开辟过程的表格,要求表格内容包括航海家、国家、航线以及支持者等内容,以此来帮助学生梳理“新航路”开辟过程中人物的贡献。

第四,教师可以为学生介绍由塞·埃·莫里森编著的《哥伦布传》关于新航路开辟过程中的细节,如“9月21至22日船队进入一大片黄色和绿色的海中草原时,船员都感到惊恐,他们害怕自己被‘冻结’在马尾藻里,花了很多时间试图寻找开放的水域”。帮助学生感知新航路开辟过程中遇到的艰难险阻,为后续讲解新航路开辟作铺垫。

通过上述四步教学活动,从新航路开辟的细节着手,引发学生情感共鸣,帮助学生了解新航路的历史表象,并利用问题引导,激发学生理性思考,从而完成历史概念学习。

(四)问题导向学习,引导概念探究

“历史解释”素养的培养旨在让学生通过掌握丰富的史料,深入理解已经掌握的知识,并从中得出自己的见解和认识。该素养要求学生不仅消化吸收知识,还要对历史事件进行客观、理性的分析和解读。而问题导向学习是一种以问题为核心的教学方法,通过引导学生解决问题来促进学生的学习和发展。这与“历史解释”素养培养契合。因此,在历史概念教学中,教师可以设计一系列具有启发性的问题,引导学生进行概念的探究和思考。为使问题导向学习在历史概念教学中发挥更好的作用,教师需要关注以下几个方面:首先,教师设计的问题要具有针对性和启发性,能够引导学生进行深入的思考和探究;其次,教师需要给予学生足够的时间和空间进行问题的探究和讨论,鼓励学生通过自主学习、合作学习等方式解决问题;最后,教师需要及时对学生的问题进行反馈和评价,帮助学生纠正错误理解和认识。

以《新文化运动》为例,新文化运动是中国近代史上一次重要的思想文化革新运动,发生在20世纪初。其反对传统的儒家思想和文化,提倡民主、科学和西方文明,旨在推动中国社会的现代化进程。新文化运动的出现,反映了当时中国知识分子对传统文化的反思和对现代化的追求,对中国社会的思想、文化、政治等方面产生了深远影响。为促使学生能够深入理解新文化运动的历史概念,教师可以根据教材内容,设计如下问题,引导学生深入探究新文化运动。

问题1:新文化运动兴起的背景是什么?

设计意图:了解新文化运动的背景,可以让学生理解历史事件发生的时代背景和社会环境,从而更好地理解新文化运动兴起的原因和必要性。

问题2:新文化运动的主要代表人物有哪些?他们各自的主张是什么?

设计意图:了解新文化运动的主要代表人物及其主张,可以让学生理解新文化运动的多元性和复杂性以及各个人物对新文化运动的不同贡献和影响。

问题3:新文化运动提倡的“德先生”和“赛先生”指的是什么?

设计意图:探究“德先生”和“赛先生”的内涵,可以引导学生深入理解新文化运动的核心理念和精神实质,即提倡民主和科学的思想。

问题4:新文化运动对传统文化的态度是什么?为什么会有这样的态度?

设计意图:探讨新文化运动对传统文化的态度及其原因,可以引导学生思考历史事件中的文化冲突和思想变革,培养其批判性思维能力。

问题5:新文化运动对中国社会和思想产生了哪些影响?

设计意图:分析新文化运动的影响,可以让学生全面了解新文化运动在中国历史上的地位和作用,认识到其对现代中国社会的深远影响。

问题6:你如何看待新文化运动的历史地位和影响?

设计意图:评价新文化运动的历史地位和影响,可以培养学生的历史意识和评价能力,引导学生形成正确的历史观。

通过层层递进的问题设置,学生不仅能够掌握新文化运动的基本知识,还能够培养理性思维、批判性思维和独立思考能力。引导学生探寻历史概念的本质,促进学生全面、深入地理解历史事件。

四、 结论

综上所述,文章深入理解历史解释与历史概念的基本内涵,并清晰地认识到当前初中历史概念教学中存在的问题。针对这些问题,提出了基于“历史解释”视域下的初中历史概念教学实践策略,包括利用思维导图深度解读历史概念、确定课堂主旨突破核心概念、创设历史情境强化概念理解和问题导向学习引导概念探究等具体方法。但研究仍然具备一定局限性,未涉及评估和改进历史概念教学的效果的相关措施,希望广大教师能够进行全面、深入的研究,共同推进初中历史教学的改革和发展,为培养具有核心素养的学生做出贡献。

参考文献:

[1]牙雅楠.“历史解释”视域下的概念教学:以初中历史教学中的“民族交融”概念为例[J].中学历史教学参考,2023(32):21-24.

[2]孙明堂,李风.核心素养视角下的初中历史教育史教学策略探讨[J].中学历史教学参考,2023(32):30-33.

[3]王淑萍.基于历史解释素养的初中历史问题链教学初探:以统编版《独立自主的和平外交》一课为例[J].华夏教师,2022(25):84-85.

[4]郭楠.浅谈初中历史课堂中历史解释素养的养成:以“魏晋南北朝”单元复习课为例[J].创新人才教育,2021(1):46-49.

[5]张学志,苏丽丽.历史解释素养视域下的初中历史教学:以《东汉的兴衰》一课为例[J].教育研究与评论(中学教育教学),2020(10):58-61.

[6]许萍.如何在初中课堂教学中培养学生的历史学科核心素养[J].科学咨询(科技·管理),2020(10):150.

[7]李爱英.初中历史教学中学生历史解释素养的培养[J].西部素质教育,2020,6(11):75-76.

[8]黄宜琳.如何在初中历史教学中培养学生的历史学科核心素养[J].西部素质教育,2020,6(7):76,80.

[9]詹建华.核心素养下初中历史教学中的历史解释素养的渗透[J].科学咨询(科技·管理),2020(2):240.

作者简介:陈勇杰(1976~),男,汉族,福建龙岩人,龙岩市第九中学,研究方向:历史教学。