传承地方文化,助力地方发展

基金项目: 宿迁学院大学生创新创业训练计划项目,项目编号:202314160059Y。

作者简介: 张晓琳,女,汉族,江苏无锡人,本科在读,研究方向:中国语言文学;

何云菲,女,汉族,江苏盐城人,本科在读,研究方向:中国语言文学;

向欣,女,土家族,湖南湘西人,本科在读,研究方向:中国语言文学;

嵇莺,女,汉族,江西抚州人,本科在读,研究方向:中国语言文学;

唐佳雯,女,汉族,江苏苏州人,本科在读,研究方向:中国语言文学。

摘要:中国文化在世界宝库中熠熠生辉,其中地名文化是中国最普遍且流传最久远的文化之一。宿迁地名拥有深厚的历史,当代青年对宿迁地名的历史与文化背景却知之甚少,为了凝聚宿迁地名文化的认同感、提高宿迁地名文化的交融性,本文从宿迁地名文化入手,对宿迁地名文化的历史、特征和内涵进行研究,提出融入中国非物质文化遗产技术,共同创造现代、有趣、新奇的文化旅游产品,利用互联网推广宿迁地名文化,实现宿迁地名文化的创新性转化等建议,以促进宿迁旅游业的发展,推动宿迁地方经济的稳步提升。

关键词:宿迁地名文化;文化内涵;创造性发展

地名作为地域文化的载体,是反映当地历史、文化、民俗等的重要资源。地名文化作为集中体现地域特色、展现地域文脉的重要载体,应得到大力传承和保护。然而,城市化进程的加快在某种程度上对地名演变产生了一些不利影响,宿迁是江苏历史文化名城,宿迁地名文化是宿迁重要的旅游资源,应积极加强对宿迁地名文化价值的分析及旅游开发的探究。

一、宿迁地名文化概况

宿迁位于江苏省北部,有2 700年的建城史,历史悠久,人文荟萃。下辖2个区和3个县,分别是宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县和泗洪县。

(一)宿城区

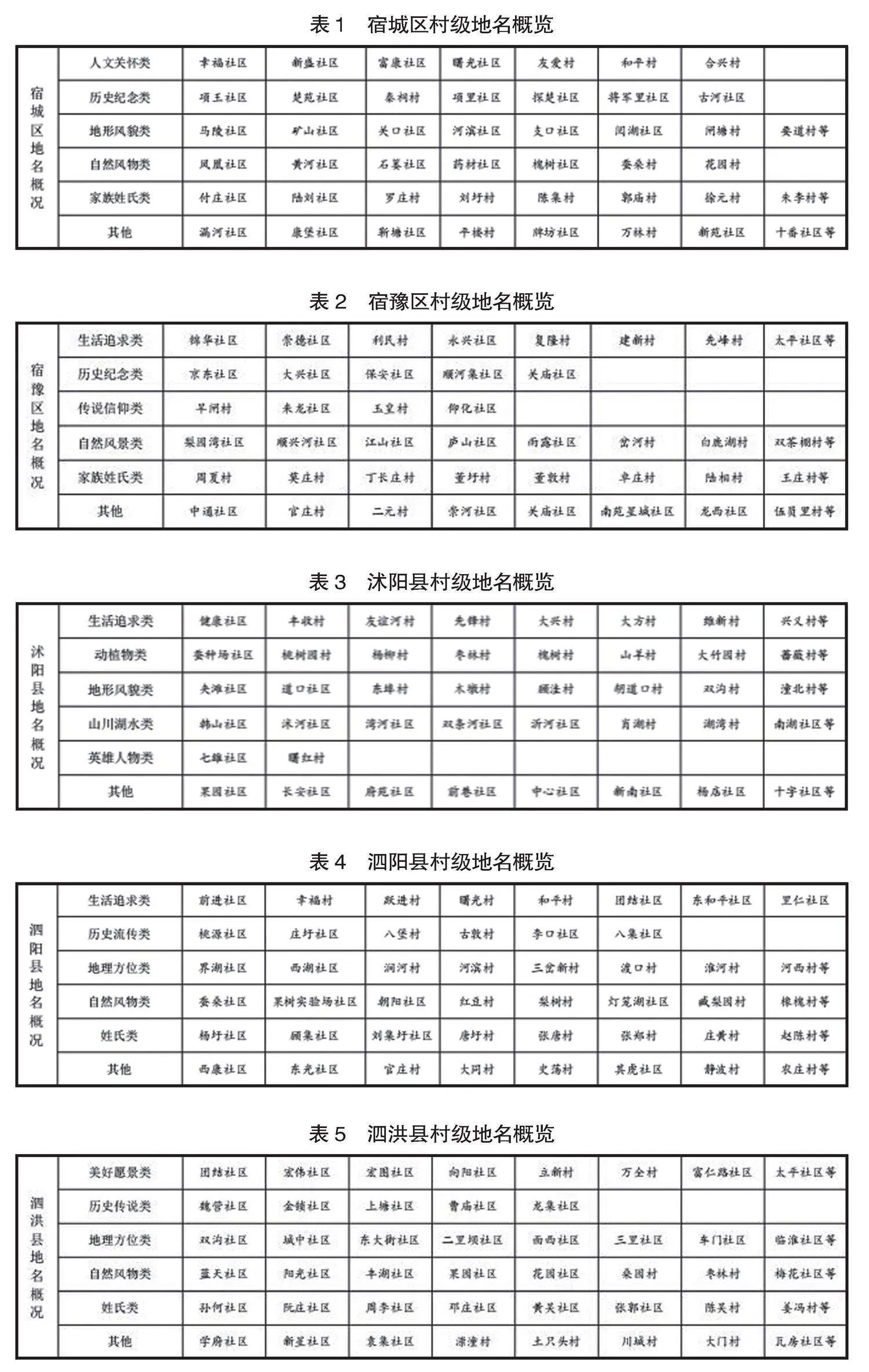

宿城区是1996年9月伴随宿迁市组建而设立的行政区。宿城区的基本构成为7个乡镇和7个街道,下辖多个村级单位。这些地名的命名以人文关怀类、历史纪念类、地形风貌类、自然风物类、家族姓氏类为主 (详见表1)。目前,宿城区有822个村被命名为 “江苏省卫生村”。

(二)宿豫区

宿豫地名的由来有多种说法。其中咸丰年间高均儒、王禹畴私修的县志 《宿迁志稿》认为宿预是厹犹的转音。古籍中 “豫”“预”通用,宿豫也作宿预。唐代宗宝应元年(762年),为避唐代宗李豫之名讳,改宿豫县为宿迁县。1996年,宿迁市组建后,在原县级宿迁市地域内成立宿城区和宿豫县,宿豫之名再次出现。2004年,宿豫县更名为宿豫区,沿用至今。宿豫区下辖4个街道、5个镇和1个乡,共有73个村级地名,大体可以分为生活追求类、历史纪念类、传说信仰类、自然风景类、家族姓氏类 (详见表2)。

(三)沭阳县

1912年,沭阳县直属江苏省。1949年后,沭阳县先后属淮阴专区、淮阴地区、淮阴市。1996年至今,沭阳县属宿迁市。沭阳县下辖6个街道、23个镇、1个乡,共有30个乡级地名、480个村级地名,是宿迁拥有村级地名最多的县,地名分为生活追求类、动植物类、地形风貌类、山川湖水类、英雄人物类以及大部分以当地优势姓氏为名 (详见表3)。

(四)泗阳县

汉武帝元鼎元年(前116年),泗阳县建城。泗水经其西,淮水纬其南,杜佑8b4760beb9069ecd265234d663c360b81ec183b494bdf7b4ce52ef40554e002f称古县城为 “故泗口也”。王莽改泗阳县为淮平亭,公元25年,复设泗阳县,37年,泗阳并入凌县,曹魏文帝时改泗阳为魏阳。元至元十四年 (1277年)始设桃园县,询问当地人地名情况,因时称桃园镇且北有古泗水的桃园渡口,加上地方桃树较多得名,后又名为桃源。

此后直到1914年,因原桃源县与湖南桃源重名,复改为泗阳县,直属江苏省。泗阳县辖3个街道、9个镇、1个乡、1个场,共364个村级地名,以姓氏类为主,有生活追求类、历史流传类、地理方位类、自然风物类等 (详见表4)。

(五)泗洪县

泗洪县地处江苏省西北部、淮河中游、洪泽湖西岸。明清时期,县域大部为泗州直辖,北部边缘属宿迁县,东北部边缘属桃源县。民国成立后,县域大部属安徽泗县,余部分属江苏宿迁县和泗阳县。民国后期,中国共产党在苏皖边境建有泗宿县、泗南县、泗阳县及洪泽湖管理局 (一度称洪泽县)等民主政权。1949年4月29日,泗南、泗宿两县大部,泗阳县一部及洪泽湖管理局合并,正式组建泗洪县。“泗洪”即取各边区县首字得名。1955年3月,泗洪县由安徽省划属江苏省。泗洪县辖3个街道、12个镇和4个乡,共23个乡级地名,乡级地名下共333个村级地名,有美好愿景类、历史传说类、地理方位类、自然风物类等 (详见表5)。

二、宿迁地名文化的内涵和特征分析

地名词语和文化内涵紧密相连,它们共同承载着地名的历史和文化价值,地名背后的内涵和特征也值得我们分析。

(一)宿迁地名文化的内涵

宿迁有巨大的发展潜力。宿迁地名承载着这片土地深厚的自然与人文底蕴,不仅揭示了人类对自然的认知、改造与适应过程,更保存了无数关于生产、生活的历史记忆。

自然景观类地名的内涵通常较为直观,其命名往往直接反映了地形地貌、水文环境以及植被特色。这类地名用词简洁明了,直接体现了宿迁地区独特的自然地理特征。如 “骆马湖”和 “玉珠湖”,凸显了宿迁地区河网密布的水文特色。[1]这些湖泊和水系的命名,不仅体现了宿迁丰富的水资源,也反映了先民们依水而居的生活方式。以植物命名的地方如梅花镇、槐树村、枣林村等,往往是因为当地某种植物的繁茂,这种命名方式既体现了人们对自然环境的感知,也寄托了人们对美好生活的向往。历史、传说、英雄类地名则记录了宿迁人民对历史的重视,如七雄社区,对传说的信仰,如来龙社区,以及对英勇报国的英雄的敬仰,如朱瑞将军纪念馆等。寓意类地名则反映了人们对美好生活的向往和对未来的期望。

(二)地名文化的特征分析

地名不仅标识地理位置,还蕴含丰富的历史、文化、社会信息。宿迁地名文化具有区域性、传奇性和时代性的特征,这些特征不仅反映了宿迁独特的自然环境、悠久的历史沿革,还体现了宿迁人民的文化根脉。

1.区域性

宿迁地处长江三角洲地区之间,地势平坦,以平原为主,河网密布,境内有两大著名的淡水湖—洪泽湖和骆马湖,水域面积广阔,为宿迁带来了丰富的水资源。除了湖泊,宿迁还有众多的河流流经其境,这些地域特色在地名中得到了充分体现。例如,宿迁的许多地名都与水有关,如 “双沟镇”,据 《泗州志》记载,双沟镇以其地东西两侧各有淮河汊流而得名,再如 “临淮镇”,顾名思义,因面临淮河而得名,这些地名不仅反映了宿迁的地理特征,也体现了宿迁人民与水共生的生活方式。

2.传奇性

在中国,地名与当地传说之间往往存在紧密的联系,许多地名直接或间接源自古老的传说或历史故事。最具代表性的即宿城区的 “项王故里”,“项王故里”即项王的故居,由此看出这一地名直接来源于西楚霸王项羽这一历史人物和相关的传说故事。又如宿豫区的 “来龙镇”。相传,曾有一游僧经过此地,梦见有一条巨龙盘旋于此,镇名因此而来。

3.时代性

宿迁的地名随着时代在不断更新和变化。宿迁建城2 100余年,在这漫长悠久的历史中,由于战争、政治等原因,宿迁曾使用过的名号有钟吾 (春秋)、下相 (秦朝)、从德 (王莽朝)、宿预 (东晋)、宿迁 (唐朝),其地名变化就是一部大型的城市发展纪录片。近年来,随着宿迁市经济的快速发展和旅游业的兴起,“湖滨新城”即 “骆马湖度假区”“运河湾”等具有新时代特征的地名逐渐崭露头角,成为宿迁地名文化的新亮点。[2]

三、宿迁地名文化的创新

以宿迁市地名文化资源为基础,结合旅游地名的现状,利用数字经济、打造与宿迁地名文化有关的文创非遗产品,有针对性地对宿迁市地名文化旅游开发提出对策。

(一)宿迁地名文化与中国非遗文化的碰撞

我国拥有43项世界级非物质文化遗产,居世界之最,我们可以将宿迁地名文化和非遗文化结合起来。以 “项王故里”为例,我们可以将叶雕与 “项王故里”特色建筑物结合起来。陈氏叶雕采用阴刻和阳刻兼备wce2re//nZlkTwpn3WfNbw20aJ+0kLcy5Ne22ZsMZRo=的技法,作品通常以花鸟为主。[3]我们将 “项王故里”中具有代表性的项羽与宿迁历史文化长廊、乌骓马、项王手植槐等雕刻于梧桐叶等叶幅宽、主叶茎细的自然落叶上,一来可以向宿迁市民介绍叶塑手法,吸引更多的年轻人关注国家非遗,二来可以生动传神地向人们展现宿迁深厚的地名文化。

至于宿迁市宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县等地,可以制作纪念系列产品,以泥塑工艺为主。民间泥塑是一种商品,每逢节庆,百姓们总要买些色彩艳丽的泥塑陈列玩赏,增加节日气氛和生活的乐趣。[4]可在宿迁各个区选出2—3样不等的代表性事物,做一套地名系列的泥塑盲盒,如宿城区的棉花庄、竹竿街,宿豫区的三棵树、四草坝,沭阳县的槐树村、枣林村,泗阳县的梨园村、红豆村,泗洪县的天岗湖乡、梅花镇等。还可以将项王故里、朱瑞将军纪念馆、雪枫墓园、朱家岗烈士陵园等做成英雄系列,将骆马湖周边景物做成湖畔系列等。

将宿迁地名文化巧妙融入非遗文化中,在推广宿迁地名文化的同时让更多年轻人了解非遗文化的魅力,从而实现合作共赢。

(二)利用数字经济推动宿迁地名文化旅游业发展

在创造出独特的宿迁地名文化系列产品后,可以利用互联网进行推广。可建立宿迁专属的地名文化平台,在此平台上有最详细的宿迁旅游攻略。平台可以一张地图的形式展开,游客点击哪就能出现哪个地方的图片和影视资料并对该地以语音或文字形式作相关介绍,再设置一处留言板,供游客提出自己最宝贵的意见。还可以在网上购物平台创建宿迁地名文化产品馆,出售宿迁地名文化产品。还可以设置线上互动,邀请人们答题 “宿迁地名文化知多少”,赠品可以选择具有纪念价值的宿迁地名文化产品。

近年来,短视频爆火,可以制作一部宿迁地名文化宣传片。在小短片中融入宿迁地名文化的变迁史、名字的由来、名字背后的小故事。其中,还要融入各个地方的特色美食、文创产品等,将美食和文创产品做成动画的形式,更易于被人们接受。

四、结束语

地名文化是中华民族悠久且灿烂的历史文化中最重要的文化之一。通过与现代科技的结合推广宿迁地名文化,让宿迁地名文化与时代潮流并行,推动宿迁经济文化的发展。

参考文献:

[1] 宿迁县地名委员会编.江苏省宿迁县地名录[M].宿迁:宿迁县地名委员会,1982.

[2] 宿迁市宿城区档案局编,王永彬主编.宿城地名史话[M].北京:台海出版社,2011.

[3] 解莹.匠心传承,让落叶 “活”起来[J].科学之友,2022(09):20-22.

[4] 马翀,刘萍.山东聂家庄泥塑的艺术审美及传承发展[J].佛山陶瓷,2023,33(08):150-152.