西方音乐作品中的中国

在中国传统音乐的创作领域,民间曲调的改编一直占据着大片江山。人们乐此不疲,对一些曲调总是一唱再唱、一改再改。比如中国台湾歌曲《高山青》,又称《阿里山的姑娘》或《阿里山之歌》,最出名的莫过于邓丽君的演唱版本。除此之外,中国台湾作曲家黄友棣曾于1952年将其改编为混声合唱曲,后又改编为小提琴独奏曲。另外还有中央音乐学院前辈作曲家江文也的交响曲《阿里山的歌声》(1978,未完成)、旅日中国音乐家赵国良的二胡曲《阿里山的姑娘》(1998)等。

在这一众改编曲中,有一个版本最为特殊,即马克·坦普尔顿(Mark Templeton)的《阿里山之歌》(Song of Ali Mountain)。坦普尔顿1974年出生于美国,从事指挥、创作,同时也是一位假声男高音歌唱家。波士顿音乐智库(The Boston Musical Intelligencer)描述其音乐为“迷人而有趣,既有齐唱,也有复调,并以新浪漫主义式的甜美不协和音取胜”。

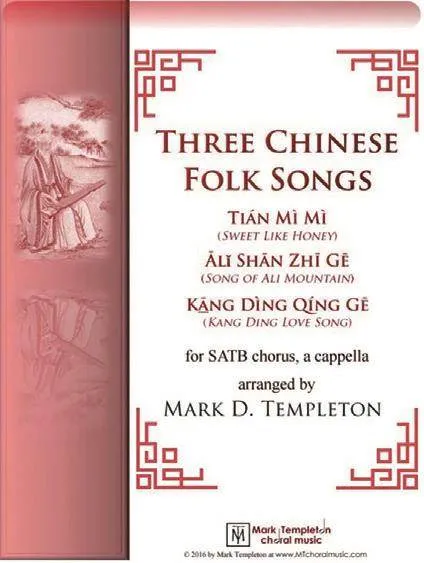

《阿里山之歌》这部作品收录于坦普尔顿的《三首中国民歌》(Three Chinese Folk Songs,2016),另外两首分别是《甜蜜蜜》(Sweet Like Honey)与《康定情歌》(Kang Ding Love Song)。他将这些民歌风味的小调改成了净雅醇美的无伴奏混声合唱,可谓是东曲西流、遍唱阳春。

《甜蜜蜜》

坦普尔顿的作品题为《三首中国民歌》,但第一首改编的却是邓丽君演唱的流行歌曲《甜蜜蜜》。实际上,这首歌原曲为印度尼西亚民谣《划船歌》(Dayung Sampan)。二十世纪七十年代中期,邓丽君签约了印尼的因陀罗唱片公司(Indra Records),灌录了二十八首当地民谣,《划船歌》就是其中之一。七十年代末,香港宝丽金唱片公司在为邓丽君准备国语唱片时选中了这首民谣,交由庄奴作词,曲名由此改为了《甜蜜蜜》。1996年,香港导演陈可辛为纪念邓丽君,制作了同名电影,使得这首歌曲再次火遍大江南北,被视为华语本土歌曲。

实际上,印尼民谣的原曲《划船歌》在国外同样深受人们喜爱,已经有大量改编版本。比如新加坡作曲家、指挥家达利斯·李博士(Dr. Darius Lim)于1986年将其改编为女声无伴奏合唱曲;美国作曲家、音乐教育家露丝·莫里斯·格雷(Ruth Morris Gray)也曾将其改编为三声部混声合唱曲。这些改编的歌词均为印尼民谣原词,而坦普尔顿显然有意置身于华语语境,从作品名称到歌词文本均采用中文。作曲家是由印尼民谣关注到这首歌,还是出于对邓丽君的喜爱,这一点不得而知。不过他在西诺丁汉学院(West Nottingham Academy)教授了两位亚裔学生,作品的中文歌词发音正是在他们的帮助下用国际音标进行标注的,或许他们在选曲上也有所交流。

在改编手法上,坦普尔顿与达利斯·李或格雷相似,都将原本的单声歌谣改为了多声部合唱。不同的是,坦普尔顿采用了更加常规且完整的四声部混声形式(SATB),音乐结构更为紧凑,省去了多次的重复,保留了带有再现性的主副歌结构及尾声。在调性上,坦普尔顿将原曲的D大调提高了小三度,改为F大调,速度上却放慢了近一倍,因此整体风格更加舒缓柔美,音色也更清透明亮。

《阿里山之歌》

《阿里山之歌》的原曲《高山青》一直被视为中国台湾阿里山地区的原住民山歌,但和《甜蜜蜜》被视为华语本土歌谣一样,这只是传播过程中的美丽误解。《高山青》源自1949年上海国泰公司投拍的电影《阿里山风云》。在1950年电影公映后,《高山青》作为电影插曲迅速在中国台湾、港澳地区及东南亚的华语圈流行开来。对于中国大陆人民来说,邓丽君诠释的多种版本则更加熟悉。歌曲既有《高山青》原名,也有《阿里山的姑娘》之称。

坦普尔顿将歌名定为《阿里山之歌》,并在曲目介绍中谈起阿里山的起源传说,可见同样源于上述误解。这首歌曲在电影中原本只有短短四个乐句,随着不断的传播、重新灌录等,加入了“高山青、涧水蓝”的喊腔,更增添了曲调的山歌风情。坦普尔顿以加入了喊腔的曲调为蓝本,进行了三次稍有变化的重复,形成分节歌式的结构。

第一段喊腔的部分由女高声部担任主旋律,其他声部以不同的速率时值加以应和,进入正词部分后,则以同节奏齐唱的方式展开;第二次喊腔转入了男高声部,正词片段也改为了在不同声部间游走的形式;最后一次喊腔回归了齐唱的方式,前后呼应。在调性上,音乐延续着《甜蜜蜜》的F大调,速度稍快,但比起邓丽君等流行版本仍然缓慢许多,因此风格上一改山歌风貌,多了一种辽阔壮丽的气质。

《康定情歌》

最后一首《康定情歌》是真正意义上的民歌曲调,产生于四川甘孜康定地区。根据文献考察,当地雅拉乡的“溜溜调”是其前身,在二十世纪三四十年代已经广为传唱,后来经专家整理并取名为《康定情歌》。康定作为汉藏茶马的交通要道,一直是多民族的聚居之乡,而这首歌曲同样融汇了汉藏文化的风土民俗。上海音乐学院和四川省甘孜藏族自治州人民政府还曾于2022年共同出品同名歌剧《康定情歌》,可见这首小小民歌中拥有巨大的潜在能量,使其恒久流传、常演不衰。

这首歌曲同样保持在F大调上,但因曲风变化,律动更加轻快。全曲以分节歌的形式,将四个乐句的乐段重复了四次。音乐开始处添加了四个小节的引子,主旋律在不同音域的单声部间游走;中间两段则是从二声部齐声演唱主旋律变化为错落有致的多声部密集接应;尾段和开头一样,头尾呼应,带有再现的意味。

总体而言,这三首歌曲都保持在F大调,且乐曲内部的对比与发展并不强烈,因此,改编只可称为中规中矩。同时,坦普尔顿作为西方作曲家,对华语歌谣的精神和气质把握还是稍显不足。但他坚持以中文唱词,同时以复调对位与同声齐唱的混合手法将三首民歌带入西方音乐语境中的实验,仍然给我们带来了诸多启示。

反观国内,将民歌曲调等改编为合唱曲的例子浩瀚如烟。由于现代化的进程,国内本土的音乐语汇深受西方影响,从风格上可能也与坦普尔顿十分相近,有着同样的混声合唱形式、相似的音乐和声语汇。但仔细反思,作为本土作曲家,我们是否真正把握住了歌谣的母体文化精神与气质?或者说,是否有意识地去做异化、陌生化的处理?最终要转向何处?表达怎样的思想?假若与西方作曲家的改编无异,那么我们立身于何处?无论西方还是东方,最重要的是在创作时能够清晰而精准地表达作品的内涵。正所谓,心明意则现,其间无古今。