十五世纪的音乐之光:继尧姆·迪费

十五世纪七十年代,作曲家卢瓦塞·孔佩尔(Loyset Compère)创作了一首妙趣横生的作品。这首名为《满载荣耀》(Omnium honorum plena)的经文歌看似歌颂圣母,实则却是向作曲家同仁的致敬之作。在歌词中,孔佩尔提到了比努瓦(Antoine B u s n o i s)、廷克托里斯(Johannes Tinctoris)、奥克冈(Johannes Ockeghem)、若斯坎(Josquin des Prez)等大名鼎鼎的同辈。有意思的是,在一串如雷贯耳的名字之前,孔佩尔将继尧姆·迪费(Guillaume Dufay,约1397—1474)置于首位,并在歌中盛赞他为“众乐之月、歌者之光”(luna totius musicae atque cantorum lumine)——换言之,他是“大师中的大师”。

然而,三十年后,迪费似乎成了一段模糊的回忆,一种被后辈音乐家认为过时的老派艺术的代表——奥布雷希特(Jacob Obrecht)、布吕梅尔(Antoine Brumel)、若斯坎以及他们同行的音乐都转向了新的艺术风格。1501年,佩特鲁奇(Ottaviano Petrucci)率先采用活字印刷出版乐谱。当时,他正如火如荼地从欧洲优秀的圣乐和世俗音乐中拣选作品,但在他所有的出版物中竟然没有一首迪费的作品。文艺复兴盛期的音乐家也不同程度地表现出对迪费的遗忘。虽然他们并没有完全忽视迪费,但显而易见的是,他们只是通过传统去了解这位先驱,把他当作音乐行当的祖师爷加以尊崇。

音乐家和出版商的这种态度主要归于两点。首先,十八世纪末以前,几乎没有人想到要从历史的角度来看待音乐。音乐每天都“活在当下”,新曲层出不穷,这进一步加剧了将前几代人的作品束之高阁的趋势。其次,欧洲从来就不缺音乐天才,被前人视为最耀眼的光芒迅速消逝也就可以理解了。

2 0 2 4年是迪费逝世五百五十周年。受限于时代鸿沟,他的音乐要被当代听众接受实为不易,更多时候他只是音乐史教材里的一个名字。这里,我们不妨穿越历史的迷雾,一探这位“众乐之月、歌者之光”的面目。他在世时享有盛誉,受同代人与后辈无限敬仰。在印刷术普及以前,他的作品以抄本的形式广为流传。

不知疲倦的旅人

迪费可能于十四世纪末出生在今天法国北部与比利时接壤的地区。对于他的身世,我们所知甚少,但他的人生履历放至今日也算相当耀眼。

1409年,迪费已身在文化重镇康布雷,担任当地主教座堂唱诗班的男童歌手,还接受了卓越的音乐教育,一直持续到了十六七岁。此后十年里,他辗转于法国和意大利多地。1428年,迪费来到罗马,成为教宗礼拜堂唱诗班的一员,这令他能够接触到阿尔诺·德·朗坦(Arnold de Lantins)等一众重要作曲家。1433年,迪费离开罗马赴萨伏依宫廷服务。当时的萨伏依公国除了现在的皮埃蒙特、日内瓦,还包括罗讷河以北的广袤地区。从迪费的遗嘱来看,他需要常常陪伴大公左右,穿越这片山地,前往特里、都灵或是日内瓦。可以想象,作曲家行走在阿尔卑斯群山之中,为大夏特吕兹壮观的山峦所震撼,着迷于日内瓦湖的涟漪,这会对他的音乐创作产生何等影响。

两年后的1435年,迪费重返教廷,只是这次是在佛罗伦萨——教宗尤金四世流亡至此。迪费一些最重要的经文歌就创作于这一时期。此外,他还开始了同费拉拉·德埃斯特(D’Este of Ferrara)家族的长期交往,他们是文艺复兴时期最重要的音乐赞助人之一。1437年,尤金四世被废黜,迪费再度被迫出走。此后直到1450年的十几年间,他的行踪飘忽不定,但可以肯定的是,十五世纪四十年代他已在勃艮第宫廷内服务。当时的勃艮第堪称欧洲文化中心,意大利和不列颠的音乐风格汇聚于此,平行五度、八度的时代一去不返,大量原本被欧陆音乐家嫌弃为不协和的三度、六度音程的应用,使音乐产生了前所未有的醇美之感。浸淫在这种风尚中的迪费创作出一生中最具渊博之气的作品,与他早期的音乐风格有了明显区别。这些音乐受到了夏洛莱伯爵,也就是后来勃艮第公爵“大胆者”查理的大力推崇。

1450年后,迪费回到了康布雷,此后几乎结束了旅行,安享晚年。当然,这种“休息”只是相对的,他的音乐生涯迎来了巅峰——在人生最后的二十四年里,迪费在老家成了类似乐正一般的人物。他专注于音乐,创作全新风格的弥撒曲和经文歌。为了确保唱诗班使用的乐谱准确无误,他费心监督书吏誊抄。同时,他仍同勃艮第、佛罗伦萨等地宫廷保持联系,继续为他们创作音乐、输送人才。此外,他还接待慕名而来的同行,包括比努瓦、奥克冈、孔佩尔等,他们都对下一代复调音乐发挥了决定性的作用。此时的迪费已然是那个时代最具影响力的作曲家了。

弥撒套曲的开拓者

在西方音乐史上,弥撒套曲这一体裁占有特殊的地位,它不仅是文艺复兴和巴洛克时期最主要的大型套曲,即使是在十八世纪中期器乐创作逐渐占据主导地位后,它仍然是西方音乐中最重要的大型声乐体裁之一。在迪费之前,十四世纪——在西方音乐史上被称为“新艺术”(Ars Nova)时期——天主教弥撒中的配乐呈现出一种新的倾向,其中一些部分被抽离出来,构成一个类似于套曲的整体,这预示着弥撒中的某些部分可能脱离仪式本身,成为一个具有独立内在关联的整体。尽管包括马肖(Guillaume de Machaut)《圣母弥撒》(Messe de Notre Dame)在内的几部得风气之先的弥撒配乐共同昭示着这种新音乐体裁的诞生,但十四世纪大多数弥撒的配乐都是独立的片段。

在音乐生涯的前期,迪费和前辈们一样创作了不少精美绝伦的弥撒片段,其中的《“教宗”圣哉经》(Sanctus Papale)和《羔羊经》(Agnus Dei)是为教宗礼拜堂所作,展现了华丽与精致的绝妙组合;另一首《“长号”荣耀经》(Gloria ad modum tubae)则彰显大胆创新,上方两个声部演唱歌词,下方两个声部则模仿了早期铜管乐器节奏鲜明的音型,既可由人声演唱,又可由乐器吹奏。

但迪费并不满足于谱写片段。他顺应潮流,重拾由马肖和创作《图尔奈弥撒》(Tournai Mass)的佚名作曲家在十四世纪开创的范式,以复调处理弥撒中的固定部分——垂怜经、荣耀经、信经、圣哉经、羔羊经。不同于这些前辈没有赋予这些不同的部分以共同的主题元素,迪费始终坚持以统一的元素将这些片段联系起来。他采用的是一种被称为“定旋律”(cantus firmus)的创作手法,即使用一段现成的音乐素材(取自格里高利圣咏或世俗歌曲)作为一种“动机”,在固定声部(tenor)上出现,在此基础上写作对应低声部(contratenor bassus)、对应高声部(contratenor altus)和旋律声部(cantus)或最高声部(superius)。定旋律虽然居于内声部,在音响上有时难以辨认,却成为统一的重要依据,使弥撒曲的所有篇章具有明显的整体预构性。

定旋律技术在整个十五世纪的创作中都发挥着重要作用,尤其是传承自十四世纪的经文歌,代表着曾经音乐创作的最高形式。但到了迪费的时代,以统一原则为主导的定旋律弥撒套曲以更大的篇幅取代了经文歌,且在此之后成为欧洲音乐大师(从迪费到若斯坎)展现其作曲能力的重要实验领域。

音乐的建筑师

在中世纪的学术传统中,音乐与数学有着千丝万缕的关系。音乐的基本要素都可以通过毕达哥拉斯主义的术语加以阐释。在这种知识背景下,“等节奏”(isorhythm)这种追求纯理性的作曲方法诞生了:作曲家先设计好一个节奏型(talea)和一个音高序列(color),两者的音符数量不同,再让它们结合构成旋律。由于音符数量不同,所以当音乐进行到它们的最小公倍数时,才刚好完成一次循环。迪费醉心于这种精妙的设计,他的大部分经文歌都是等节奏式样。

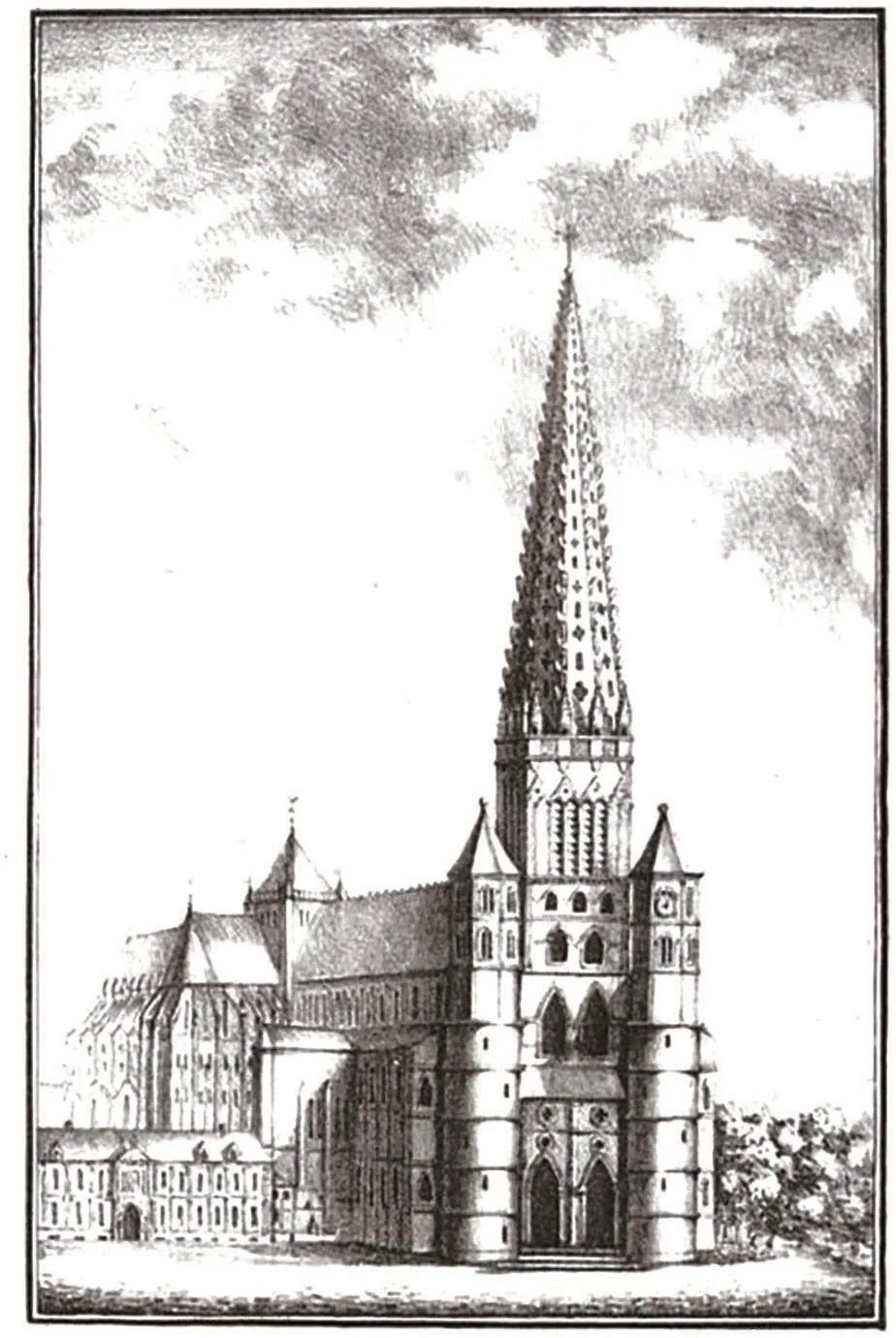

无独有偶,对数学作为万物理性秩序的理解也出现在建筑学中。音乐与建筑在理论和实践中对和谐比例的共同追求成为中世纪和文艺复兴时期最为奇妙的现象之一。而9p4X1cfZQMtudcfzC0hUag==迪费的代表作《近来玫瑰绽放》(Nuper rosarum flores)正是两者殊途同归的最佳例证,它与佛罗伦萨著名的圣母百花大教堂的建设有着一段渊源。1436年,也就是迪费陪同教宗尤金四世旅居佛罗伦萨期间,圣母百花大教堂的穹顶终于落成。为了庆祝这一盛事,教宗礼拜堂的音乐家们精心准备了盛大仪式的用乐,迪费专门创作了《近来玫瑰绽放》。

圣母百花大教堂自1296年动工,到1418年时已是一座建了一百二十多年的“烂尾楼”——受制于技术,教堂一直无法按照原设计建设穹顶,直到建筑师布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi)的出现,才让已搁置百余年的教堂拥有了堪比罗马万神殿的穹顶。可以说,教堂的穹顶结构和迪费的经文歌都是在中世纪思想的指导下完成的,前者属于哥特式风格圆拱的范畴,后者则遵循了等节奏经文歌严格的节奏连续和形式比例的原则。最有意思的是,两者具有相同的模量体系。布鲁内莱斯基在现成的八角形地基上筑起穹顶,但穹顶内部是一个方形空间,这就能够产生一个基本模量,从而使内部空间以精确的6:4:2:3的比率呈现。而《近来玫瑰绽放》全曲分为四个部分,每部分的总节拍数同教堂圆顶的这一比例关系达到了高度一致,如图1所示。

此外,布鲁内莱斯基设计的穹顶有内外两层,中有空间相隔。而迪费在《近来玫瑰绽放》中将格里高利圣咏《这地方多么可畏》(Terribilis est)置于下方两个支撑声部,并以不同时值进行交错的卡农,是对建筑师双重结构的隐喻。

显然,作曲家不在意作品本身的圣乐属性,而是更侧重从数学的角度来思考乐曲结构各部分的比例,从而展现一种与建筑理论不谋而合的潜在和谐。从史料来看,当年的演出必定还增加了管风琴与铜管乐器以增强合唱,从而使教堂内回荡着人声与乐声,其音响效果同建筑本身相得益彰。

人文主义者

我们无法从现有史料中判断迪费的性格,但他应该是一位发展均衡的天才。他的智慧因其所接受的优秀综合教育以及同权力上层的接触而不断得到丰富。迪费的作品,尤其是世俗音乐,普遍指向他所接受的拉丁语、法语和意大利语的文学教育,这也给他的职业生涯打上了人文主义的烙印。

迪费是首位将人文主义之父、诗人彼特拉克(Francesco Petrarca)的诗歌《美丽的贞女》(Vergene bella)谱成歌曲的人。《美丽的贞女》不止一次被处理成复调音乐,这首诗对人性的体现与关照深受作曲家们的喜爱,特别是十六世纪的罗勒(Cipriano di Rore)和帕莱斯特里纳(Palestrina)。但显而易见的是,迪费这首同名作品以乐器伴奏人声,同后代的无伴奏合唱版相比,其品位更能体现十四世纪意大利“新艺术”所追求的人文主义美学精神。

迪费根据意大利语文本创作的作品相对较少,更多的则是法语“尚松”(chansons)。但我们不能以后代同体裁作品来理解迪费时代的“尚松”一词,因为在十六世纪以前,法语尚松还没有固定的形式,其类型比较混杂。在迪费的作品里,尚松的形式是明确的,它们完全受文学形式的支配,有严格的“反复”修辞手法。十五世纪上半叶世俗歌曲中的叙事歌(ballades)、回旋歌(rondeaux)和维勒莱(virelais)都是这些形式的典型。

浪漫主义式的自由表达方式在十四、十五世纪的世俗歌曲中是寻觅不到的。迪费世俗歌曲的主调当然是传统的骑士爱情以及其中蕴含的微妙细腻的理想主义。产生自中世纪的骑士文学突破基督教的出世观念和禁欲主义,向往世俗的爱情,是人文主义文学爱情作品的发端。法国正是这类文学最兴盛的地方,叙事歌、回旋歌和维勒莱成为其最佳的载体。迪费许多尚松的歌词如今几乎可以肯定出自他本人之手,这一点殊为不易。在他的时代,骑士文学已经走向没落,这位稍显崇古的作曲家笔下那些失意的情诗好似衰落的骑士文化映射出的最后一点余晖。毋庸置疑的是,这类主题往往只有在精巧细腻的作品中才能得到充分的表达,因而迪费的这些雅作更像是一幅幅精致细密的画。

十九世纪的音乐史学家将迪费归属于“第一代尼德兰乐派”之首,之后还有由奥克冈领导的“第二代”和以若斯坎为代表的“第三代”。但二十世纪的学者反对这种归类,他们认为迪费的音乐与奥克冈在安特卫普和布鲁日等大城市引领的新潮流截然不同,因而应将他归为单独的“勃艮第乐派”。这种理论有其合理性,但如果我们割裂地看待两者,认为他们分属完全不同的区域,也会陷入误读。

迪费一生的创作包括弥撒曲、圣母赞歌、经文歌、法语尚松、意大利牧歌,几乎涵盖了当时可探索的所有领域,即便是百年后以高产闻名的拉索(Orlando di Lasso)也无外如是。毫无疑问,迪费的音乐一方面是前代音乐传统在文艺复兴早期的最后回响;但另一方面,他在四处辗转的生涯里表现出了不断更新的精神。他不被自己所代表的旧风格所束缚,而是始终关注新发展,不失时机地吸收新的作曲技法与音乐特点,使得中古传统在他手中发挥到了极致。而到晚年,他的一些作品如《天上母后》(Ave Regina Caelorum)中已经出现在了比利时逐渐兴起的尼德兰新风尚的痕迹。今天,当我们不断挖掘、研究、聆听迪费的音乐遗产,相信一定能够理解他为何会被十五世纪的同仁们公认为当时最伟大的作曲家。