历史、当下与未来的造梦者

2023年12月7日,第二届“和乐中西融创未来”民族室内乐新作品音乐会,于中央音乐学院歌剧音乐厅成功举办。这场上演于癸卯年大雪节气的音乐会,由中央音乐学院作曲系、中国音乐创作中心、中央音乐学院民族室内乐团联合承办,由指挥系教授陈冰执棒,呈现出六部别出心裁、风格迥异的作品。从创作的智慧凝结到音响的空间流动,整场音乐会饱含诗意与哲思,兼具对文化多样性的尊重和对传统精神的延续。

在当代民族室内乐创作日渐多元化、个性化的语境下, 如何以精湛技术达成作品本身的逻辑自洽、以音响的隐喻探知创作思维的深度与广度、以民乐为媒介诠释审美追求与文化符号,是身处当今时代境遇的作曲家不断探究的议题。这场备受瞩目的音乐会恰恰对上述议题做出了不同创作追求下的个性化解读。

五声性材料的多调阐释与严谨结构力的地域指向

如何以音乐述说本民族精神语言,以音响的表现力与结构力展现特有文化符号, 同时又不落窠臼,体现作曲家的创造性,曾威与张帅给出了不拘一格的解答。古往今来,多少文人墨客将思绪寄于秋日。一千两百余年前,“年来四十一”的白居易曾言:“池残寥落水,窗下悠扬日。袅袅秋风多,槐花半成实。”今时,曾威与当年的诗人同立于不惑之年,创作出的《秋之思》用丰富的调性色彩将秋风踱步的时光,印于二胡与琵琶的长气息线条中,于多调性构筑的摇曳中,探索五声性材料在民族室内乐创作中的多重可能。

作品开篇, 在21 个小节的引子中架构起以G宫为核心的上五度框架。各乐器于奇数小节呼应对话时, 第8 小节第三拍出现的主题与之错位相和,使律动得以微变。在竹笛e 羽乐句的领奏下,第23小节在F 宫系统中演奏和音(见谱例1)。随后和声上行大二度模进,作曲家将大阮的低音进行改为小二度,微调纵向的色彩。第28—34 小节与第34—40小节形成了上二度模进,两句于第31、37 小节的和音由D-E-G-B 音进行到E-#F-A-B-#C 音。其中第31 小节在主体为D-E-G-B 音的基础上, 由扬琴渲染出A 音构成完整五声性和音, 而第37 小节乐队自身形成完整的五声音阶,使纵向调式色彩更加明确。第41 小节以bE 音为低音,于声部间构成模仿。至此, 前64 个小节的主干框定于d 弗里几亚调式的前五个音中。

随后两把二胡主奏的G 宫线条大气而感人,其中#f 羽、c 羽等调式的点缀, 如清晨初秋的风轻拂落叶,这是全曲色彩最为斑斓的时刻。经过扬琴震音背景下的轻快过渡,斑斓的长气息线条在ff 力度下由竹笛、琵琶、二胡在D 宫上演奏。特别是竹笛在经过长时间的留白后,于第94 小节以强力度、强表现力的姿态回归, 似乎将其从深层的记忆中唤醒(见谱例2)。纵观全曲,竹笛似乎承载了最浓厚的忆与思。另外,作曲家在排练时对结尾竹笛的进入加以调整,增添更多呼吸与期待,以及气息的灵动感。

大自然秋日的色彩最为丰富,人们在一片落叶上便可捕捉时间的足迹。《秋之思》律动、色彩、调式和声的微变,令整部作品摇曳生姿,听众能够在景意相通的作品中体会秋日流水、落叶飘零,这恰恰是曾威透过细腻笔触描摹的图景。

异于《秋之思》飘零的思绪, 张帅《小东西(xī)》“小而美”的精致之处在于,音乐材料的统一与速度支撑下严谨的结构力。纵观作品的九个模块,似乎是作曲家带着听众,在时间的流逝中横跨地域的旅行。通过速度的更迭、核心材料的变形与交织、多种音乐元素的融合,作曲家意在塑造洒脱、自信、坦荡的君子形象。从爵士的和弦“跨步”loop(循环),到笛子、二胡近乎即兴的乐句携来的神秘西域,恰如胡旋舞女摇曳的长袖,展开一幅“弦歌一声双袖举,回雪飘飘转蓬舞”的画卷。

作为张帅“东西系列”的一员,这是为笛子、柳琴、琵琶、二胡、吉他和大阮而作的嬉游曲(演出时由扬琴替代吉他)。从作品的部分动机中可以体察到作曲家对爵士乐的浓厚兴趣。如扬琴与大阮合作的第一组平行高叠和弦就具有爵士乐的气质。第6小节由笛子、琵琶八度奏出俏皮的主题一,第10 小节柳琴接过主题一后,笛子、琵琶又以主题二与之对位。第20 小节开始,笛子与扬琴扮演旋律角色,二胡将主题二加以变形构成支声, 特别是第26 小节上行小七度的大跳韵味十足。

琵琶自第28 小节起,以小七度的重音点缀,推动作品进入速度明快的第二部分。该部分在3/8 与4/8 拍间转换,三连音的加入令其轻盈灵动。经过第58 小节速度放缓、三度连接后,再次以扬琴、大阮起始,铺设流动的五声性织体(C 宫),引出充满遐想的第三部分。此时柳琴、琵琶以分解和弦形式演奏两个相距半音的高叠和弦,笛子在两个和声层之上以G 徵主题,带来音高与音色的多重叠置。该主题由主题二变形而来,似乎提出一个问题,并由第70 小节的二胡声部解答。第三部分在虚实明暗的和声及多重音色的斑斓间结束于角音E, 以上三度步伐进入E宫。此时6/16、4/16 拍的变换再度将作品引入节奏性的热烈狂欢。至此,作品以速度、节拍、情绪的反差带来明暗色彩的交替,颜色深浅的对比(见谱例3)。

《小东西》在趣味性与艺术性间取得平衡,于东西方纵横、交错明暗间逍遥嬉游,在严谨结构下不同地域文明的融汇间寻得共鸣。一如张帅所言:“丝绸之路的繁荣,是东西方双向的文化馈赠。对我们个人来说,保持东方特有的淡然、乐观与自信的状态,成就‘小而美的自我,在现代快节奏社会生活中不失为一种‘艺术的生活方式。”

多重技法的杂糅与室内乐创作的交响化思维

在民族室内乐交响化的探索中, 作曲家通过音响逻辑完成叙事,将西方20 世纪以来多样态作曲理念注入传统脚本。与上述两部作品追求的意趣不同,周强似乎在以《古衢溪东》呈现一场盛大的告别。作为其“古衢”创作系列的开篇,这部作品融入数列、十二音、复风格、偶然音乐等作曲技法,探索民族室内乐交响化的可能。溪东是浙西的一个古村落,曾是作曲家母亲的出生地,现因修建水坝而长眠于水底。修坝举村迁移那年,也是母亲出嫁的时候。在周强的描述中,那时那地、那景那人全然涌现,如今仅能以作品“寄乐敬城,寄思抒怀”。

《古衢溪东》主题音调来自乌溪江当地方言“乌溪大江”“小湖南大坝”以及“溪东雨潭”的诵音,音高组织受古南戏遗存之一西安高腔的影响,中段打击乐的运用也似乎与浙西衢州十番锣鼓、浦江乱弹的鼓板相关。纵览全曲,软槌敲击大鼓的音色在多个节点起重要作用,似为这场告别的隐喻。作曲家以核心材料的变形勾勒记忆,将灵魂深处的憧憬与历史长河的召唤以五声性的步伐彳亍。

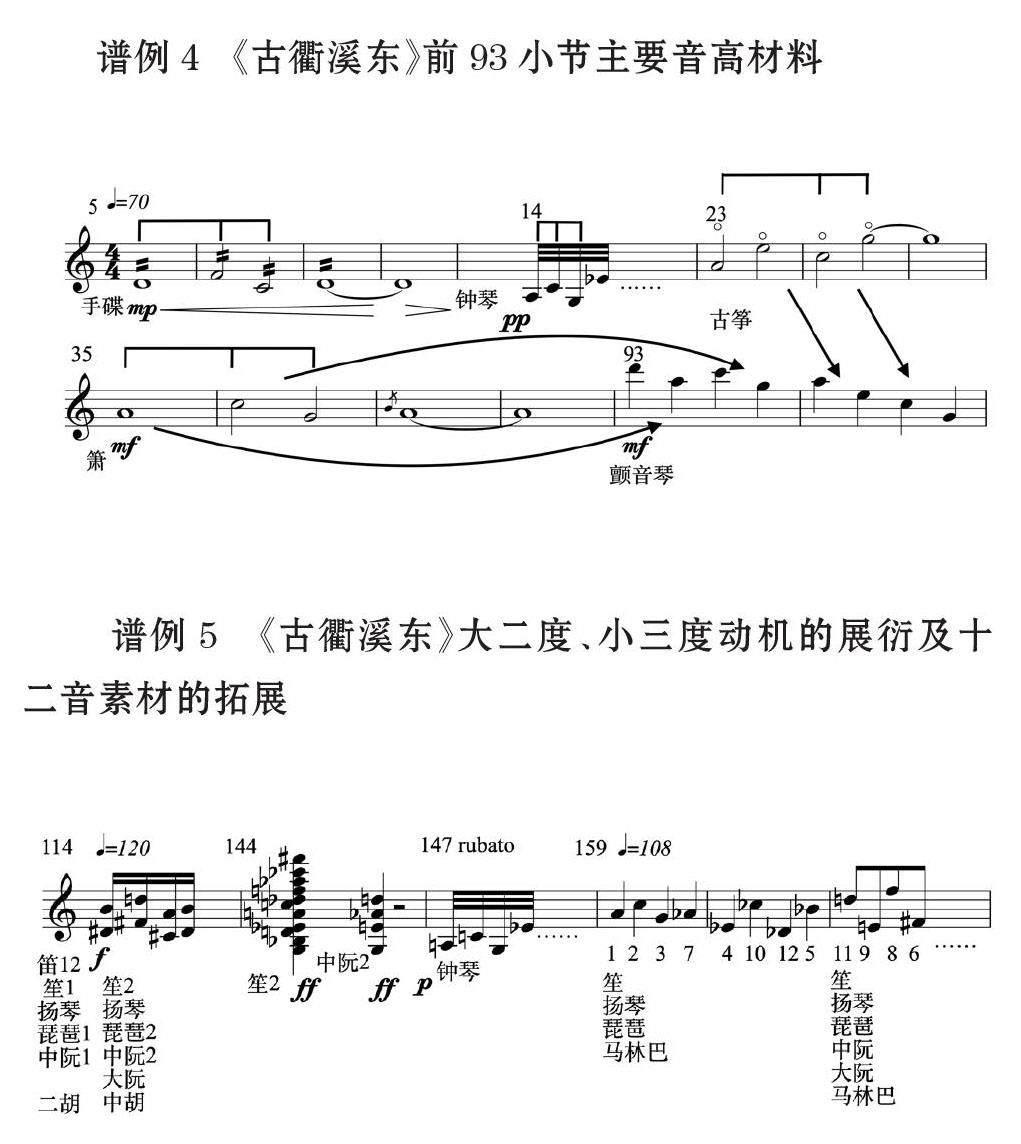

作品以二胡、中胡的泛音,弓子拉奏的古筝起始,其间转瞬即逝的同度泛音,如同告别底色下短暂的相遇。在此底色下,手碟敲击出空灵的d 羽调式并由管钟接续,呈示出首个大二度、小三度的音高动机(见谱例4)。第93 小节在二胡、中胡的泛音下,颤音琴融合第23、35 小节的语汇,演奏连续四度的五声性旋律。此处作曲家以音高的强关联,隐喻记忆深处的呜咽。

第114 小节进入快板,展开大二度、小三度的核心动机(见谱例5)。第144 小节和声主体由11个音构成(缺少E 音),以笙演奏的音高为例,此时中阮的演奏将纵向音响补足为十二音。在此番不协和之下,第147 小节钟琴再次演奏十二音主题。第159 小节以速度、音色、音高次序的变化将十二音主题重新排布。随后在整体和声大二度、小三度、扩展出#C 音的基础上,中阮演奏十二音主题原型,并交由竹笛、二胡中胡扩大模仿。作曲家以多重维度、不同技法在民族室内乐写作中处理十二音材料。

谱例5 《古衢溪东》大二度、小三度动机的展衍及十二音素材的拓展

第192小节荡气回肠的主题具有再现意味(再现第35 小节)。自第218小节起,梆笛在五声性和音上再次演奏该主题,此时笙、扬琴及二胡中胡只有密集符头,无节拍小节线,演奏家需尽可能快地以自由节奏演奏,具有偶然音乐的特征。尾声部分回顾第5 小节手碟的音高,于渺然无垠的长音中收束,与开篇呼应。

尽管音高组织、音响特质带来的“复风格”让再现后的“偶然音乐”片段稍显割裂,但这种割裂恰恰是作曲家在与幻象告别——那是隐痛下的幻象,是作曲家从未触及、将来也不会再有机会触及的“水中之潭”。

同样以交响化思维探索民族室内乐创作的《绣》,是邹航根据2014 年舞剧《绣娘》中的片段重新架构而成。作品以精巧的配器分层、细腻的和声进行、恰如其分的打击乐效果,以多情景、多色彩、多镜头的蒙太奇手法,鲜明地刻画“水剪双眸点绛唇”的江南绣娘。

《绣》第1—26小节在C宫、D宫间缠绕,高胡奏出舒缓的主题。随后交由小阮、琵琶演奏,佐以曲笛、颤音琴上行快速走句,似为绣娘运针时上下翻飞的丝线(见谱例6)。第27 小节起,乐队在“g羽”的背景下快慢交替。其中曲笛、高音笙、中音笙延续了开篇扬琴的律动,琵琶、中阮与马林巴看似形成辅助性“二级”和弦,但高胡、二胡上行大跳后下行二度的主题,以凄婉的歌唱“抹平”和声进行的痕迹。此时,伴奏声部的三个律动层次增添了灵动气息。

第37小节以增四度的步伐进行至#c 小和弦,乐队在明暗虚实、远近浓淡间进入B 部分。第58 小节在琵琶中阮“二对三”的律动下,曲笛、小阮、颤音琴以舒缓的气质,将作品带入源于《拔根芦柴花》的D 宫民歌。其后第74 小节进入轻快的混合音色,第78 小节高音笙与高胡二胡的主题,由于曲笛中音笙的呼应、演奏法的变化,更显俏皮。第87 小节起,C部分借鉴戏曲、吹打乐中诙谐、滑稽的元素,运用人声、附加小二度三和弦、平行五度旋律、铙钹木盒的音色对照等技术手段,将作品推向第175 小节的全奏。在此作曲家将乐器有效分层,第一层由曲笛、高胡二胡中胡演奏平行五度,中音笙点缀、模仿(如第176 小节中音笙对曲笛的扩大模仿),琵琶在同宫系统中点缀;第二层由高音笙、扬琴、小阮在#A 徵、C徵调式上与琵琶平行,带来多重调式色彩;第三层由中阮、大阮、古筝、打击乐的固定节奏型担任。此处邹航将乐器组间的层次编织得丝丝入扣,配器极具效果。

整部作品如苏绣般和顺细密,在苏绣中有接针(第二针落入第一针针尾)、滚针(第二针落在第一针1/2 处且针眼藏于线下)等针法,与《绣》中勾勒主题线条、音色搭接的配器手法相契。邹航以细腻的音响将“手如柔荑、肤如凝脂”的形象跃然纸上,在交响化思维铸造的音乐时空中穿梭,叙述凄美的爱情故事。

凝练动机的哲思与音响时间的雕琢

在具体音响中展现清晰逻辑, 挖掘深刻哲思,成为当代民族室内乐乃至其他创作的审美追求,而创作、诠释、聆听作品时的经验与超验,成就一部作品完整的生命力。向民的竹笛二重奏作品《题画倾杯序》兼具结构的周密与精神的自由,其音响动势在严谨的逻辑中生成,富有诗意的浪漫气质。作品取材于清代文学家孔尚任《桃花扇》的第二十八出,《题画》在对侯方域、蓝瑛、杨龙友的刻画中遍寻香君,却不见香君,疑惑与惊诧、寂寥与愁思成为这一出的底色。

在G-E 音大六度的框架下,两声部的模仿与交错在瞬时构成小七度至大六度的纵向音高关系,造成音响的拉扯与牵绊。第二小节仍始于大六度框架,高声部加入#E 音的半音扩展,将第一小节隐藏的小七度变得显性,似将隐忍的思念拉回“美人一去,庭院寂寥”的现实。随后再次回到E 音,思念的浓度又一次加重,由小七度扩展为大七度。以上三次音高组织的半音递进似乎是侯生思念香君的“三叹”。第9 小节从E 音出发并改变音响形态,将抽象的装饰性唱腔在两个声部交织纠缠,分别回落于小字一组、二组的F 音,并将高声部F 音上滑升高1/4音。至此,作曲家在前13 小节呈现出一对绵绵思念与寂寥现实的矛盾, 这对矛盾有两种展现形式:第一种体现于小七度从隐性至显性的运动,第二种体现在两种音响特质的冲撞,即前8 小节动态半音扩展、与第9—13 小节抽象唱腔长音的对峙,隐喻了现实与梦魇的纠缠与割裂。

再次起势从F 音开始,综合上述矛盾的两种展现形式,并加入渐快的上行音型。譬如高声部在保留上行大跳的同时,加入#F 音的装饰进一步扩展了大七度的情绪张力;上文第9 小节气若游丝的装饰性抽象唱腔在第28 小节舒展开来,通过大二度、三连音勾勒G 宫雅乐音阶。这两次碎片化的唱腔直至第54 小节终于完整, 并将上文所述半音动机完全显性。然而,看似最“完整”的唱腔却将整部作品推向最遥远、破碎、幻灭的意象(见谱例7)。

谱例7" 《题画倾杯序》第9 小节、第27—28 小节、第54—58 小节

作品的二次悲叹再次从半音扩展起始,承接气声的运用,唱腔装饰更加繁复,引向最终的幻灭。尾声中第83 小节, 两个声部呈增四度关系(bb 羽、e羽), 最终分别停在呈大三度关系的角音和商音之上。整部作品的逻辑与结构(见表1)。

这部作品中某些音型代表着某种情绪与动势,作曲家在框定了基本音高、节奏、情绪后,给予演奏家自由处理的权限,这种创作理念指向戏曲中的韵白程式、身段线条,即某种“程式”下的自由。

同样构筑于凝练动机,《恻鸣》则饱含天地哲思,以独具文化属性的音色雕琢音响时间。赵野的材料逻辑中蕴蓄着“存在主义”的意味,他的音响是有生命力的,这种生命力并非孤立个体,更不仅是瞬时样态,而是在力量与怯懦、期待与破碎中不断生成着的存在。作品原始标题为《悲歌》,但赵野欲想表达的并不仅是“悲伤”这一单层含义,而是将恻怆、恻隐、悱恻融为一体的复杂情感。作品为二胡、中胡、古筝所写, 其中古筝采用非常规定弦,21 根弦涵盖C 宫清乐调式。

作品由弓子拉奏古筝最低弦起始, 在拉奏位置、弦数量的变化下,晦暗、压抑的气息在具有张力、共鸣的四根琴弦间弥漫,中胡在渐强渐弱包裹的半音下行中悲泣。此时古筝声部力度的变化不仅取决于拉奏力度,更体现于拉奏弦数量引起的共鸣变化中。第6 小节古筝在右手拉奏一弦、渐弱消失的同时,左手以渐强力度、渐快节奏演奏二弦。此时中胡的悲泣较之第4 小节递进一个半音,以强力度渐弱演奏bA 音,二胡在极高音区震颤。第10 小节由二胡演奏扩展的悲泣动机, 在二胡的悲鸣之下,古筝与中胡构成大三度及纯五度关系,并于第15、16小节在三个乐器间对纯五度动机加以对位化处理,分别以古筝拉奏与弹奏的音色复合、中胡的下行滑音及二胡双音呈现。

作曲家在第一句末尾埋下的纵向小九度伏笔(CbD 音),于第25 小节开始的第二部分得以展现。此时由于古筝G 音的出现, 增加了纵向增四度动机,而这一部分是全曲首次转为上行趋势,像是半音下行的悲泣达到最浓烈之时,迸发出激烈的追问,古筝在较高音区终于扮演了半音角色。第32、33 小节起,在古筝D 音、中胡AE 音的铺陈下,二胡以极高音区提出最悲壮的回响,古筝于第37 小节以一弦C 音与之回应。此番浓烈的追问与不置可否的回应被延伸到第46 小节,成就全曲最明晰的第五次问与答。在古筝CD 两音的追问下,上文出现的所有音程动机均交由二胡中胡解答(见表2)。若谈及遗憾,窃以为赵野的作品更好的呈现方式是在一个更小的场域,撤掉扬声器,听众得以在更近的距离被音响“吸入”作曲家营造的世界。

《恻鸣》的古筝定弦与写作意图高度契合,全曲充斥着半音的扩展、大跳与情绪的叠加、动机的徐徐托出与交融,似为人类一步步地追问,求得天地与人的对话。然而,世间并非所有问题都能得到解答。一如刘震云所言,一个人穷极一生挣扎渴望走出困境,却一次次在时代的不堪中悲鸣。即便如此,人类依旧在自然天地、世代更迭间“一蓑烟雨任平生”,极力探索、思考着永恒的命题。

结语

在当今民族室内乐创作的多元范畴中,在共同的文化语境、特定的声音符号间,该场音乐会提供了某种学院派的解读,映射出创作的多重思维与意涵。六位作曲家或以多调性扩展五声性材料的气质,或于东西方文明的交汇中自在洒脱,或在室内乐交响化的探索中叙事抒怀,或以音响特质及凝练动机呈现生命与幻灭——听众能够在蕴藏哲思、景意相通的作品中, 于音画蒙太奇中望见多维图景,在抽象艺术带来的时间流逝中移情。

艺术与时间的拥抱成就彼此的永恒。这场高水准音乐会从丝绸之路出发,略过明末爱恨,踏入清末情愁,告别古衢溪东,直面天地追问,将秋思一饮而尽,步入2023 癸卯兔年的大雪。作曲家是雕刻时间的造梦师,听罢排练与演出,笔者难以从这场梦中抽身。而这场梦的创造者——作曲家、指挥家与演奏家, 他们以最专业的姿态在最鲜活的当下造梦,将一度、二度创作巧思,注入作曲、排练的各个细节。整场音乐会开放多元, 兼顾历史的纵深与地域的无垠, 于时间洪流中探索当代民族室内乐创作的边界。

相比具体剧目“指事明、化身准、出情真”①的表演境界,纯音乐作为抽象艺术,无需被赋予指事、化身的要求。作曲家的逻辑与情感在音乐材料的运动中得以抽象化表达,而音乐的抽象属性恰与中国传统美学中的含蓄相契; 他们将传统文人音乐、民间音乐中的气韵,融入民族室内乐创作中,使这些作品具备严谨的逻辑脉络、清晰的美学追求与深刻的精神内涵,同时兼具乡土性、偶然性及程式下的自由;他们在音乐材料的“文字游戏”间写意,在感知的底层逻辑上探索多种可能,于当代民族室内乐创作的命题下致敬过去,融创未来。

王姿肖 中央音乐学院作曲系在读博士

(责任编辑 张萌)