一部明代汉文《大藏经》的373年供养史

收稿日期:2024-02-26

①

石砫“宣抚司”于明天启元年(1621)改“宣慰司”,因该《藏》题识时间跨度较长,题“宣抚司”“宣慰司”者均有。

② 即重庆市北碚图书馆所藏《大藏经》。该《藏》先后被列入《中国古籍善本书目》(1996年版,第885页)和第一批《国家珍贵古籍名录》(名录号:01952)。

摘 要:

文章以重庆市北碚图书馆所藏明代汉文《大藏经》为研究对象,通过分析该《大藏经》373年间的题识,考察了石砫土司组织僧俗信徒赴南京印造该《大藏经》,并先后在石砫藏经寺、三教寺供养至1951年的历史过程。题识显示,除土司家族和寺院僧众作为主要供养群体外,还有700余位俗众参与其中,其供养方式包括在寺供养、读诵供养、书写供养、守护供养、财施供养等多种形式。该《大藏经》供养史体现了汉文大藏经僧俗供养的集体性特点,为进一步研究汉文大藏经文献史提供了独特的典型文本。

关键词:

《大藏经》;供养;题识;石砫

中图分类号:G256 文献标识码:A 文章编号:1003-7136(2024)04-0083-10

A 373-year History of Offerings in the Ming Dynasty Chinese of Tripitaka

ZHAO Hongchuan

Abstract:

This paper takes the Ming dynasty Chinese of Tripitaka in the Beibei Library of Chongqing as the research object, and examines the historical process of the Shizhu Tusi organizing monks and laymen to go to Nanjing to print the collection, and successively make offerings in the Shizhu Cangjing Temple and Sanjiao Temple up to 1951 by analyzing the inscriptions of Tripitaka in the period of 373 years.The inscriptions show that in addition to the Tusi family and the temple monks as the main support groups, there are also 700 laymen participated in it, and their offerings includes various forms such as support in the temple, reading and reciting, writing, guarding, and financial support.The history of offerings of Tripitaka reflects the collective characteristics of monks and laymen of the Chinese Tripitaka, and provides a unique typical text for further study of the documentary history of the Chinese Tripitaka.

Keywords:

Tripitaka;offering;postscript;shizhu

明万历六年(1578)二月十五日释迦牟尼佛涅槃日,四川石砫宣抚司①

辖属龙寿寺住持僧人如戒宣布,第十一代宣抚使马千乘之母覃氏善清拟发愿捐资,聘请如戒和尚率僧俗从徒吕性照等人,赴京印请大藏经,回转寺庙顶礼供养,永登玄门,镇压疆界,增福延寿云云。从此开启了一部汉文大藏经在石砫的独特供养史。

该部汉文《大藏经》②(以下简称:该《藏》)颇字函第五八六四册《大方广佛华严经疏》卷八第一版中缝刻“司礼监官刘思忠监刊”,第二十二版中缝刻“内官监奉御刊”;塞字函第六一五八册《大明重刊三藏圣教目录》卷三末刻“大报恩寺奉御刘思忠同父刘安母水氏发心募化监刻”;以及天字函第二册《大般若波罗蜜多经》卷第二末题刻工“林添福”,第十册《大般若波罗蜜多经》卷第十牌记右下题“聚宝门外徐龙山刊印行”,综合以上依据和各种古籍目录,以及明代大藏经刊刻历程的诸多研究成果[1-2],可知覃氏捐资“赴京印请”之京为南京。又该《藏》如字函第一册《佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经》卷末刻“成化己亥四月佛诞日识”,再与四川省图书馆、重庆图书馆藏明版《大藏经》校勘比对,可以确定该《藏》为明初官刻大藏经的重印修补本该《藏》与四川省图书馆藏《洪武南藏》、重庆图书馆藏《永乐南藏》校勘,比前者文字更加漫漶,具有典型的补刻后印特征;有若干修补重印和抄补,为重庆图书馆藏本所无。。

该《藏》为经折装,现存631函1564部6246册(卷),在其经折册的末页及若干函套内写有大量题识,其形式既有统一写在固定牌记框内的,也有随意写在经文后的,其内容都为僧俗四众请经和供养题识,题写的时间从万历六年(1578)延续到民国七年(1918),其中题“万历六年”的有500余册,题“万历八年”“万历三十五年”“万历三十七年”“崇祯十四年”“弘光元年”等明代年号者有110册,题清代年号者较少。这些时间不一、写者多样、内容丰富的题识,揭示了该《藏》在佛教寺庙和民间的收藏、使用、管理过程中的供养仪轨,从中可以窥见大藏经这类古籍许多隐而不彰的供养规则及知识,为深入研究汉文大藏经文献史提供了独特的版本依据和典型文本。

1 供养群体

佛经是佛法的文献体现,在佛教传入中国的漫长岁月中,佛经供养也与中国的文献收藏、阅读传统结合起来,形成了新的僧众共同供养的特点。信仰性大藏经随着大藏经崇拜的发展而出现,并且随着“修造目的的不同,大藏经形态也发生变化”[3]。该《藏》属于可以由信众出资请印流通的典型形态,在每册(卷)最后一页刷印定制的空白牌记,其作用是供请经人和供养者留下文字记录,满足供养需求,体现了回馈捐资行为的独特构思和精心设计:通过留下信众题识,表达祈福供养的心愿,同时为子孙后代留下供养人及其家族的信息该《藏》印制在每册末的定制牌记,与重庆图书馆所藏《永乐南藏》牌记格式迥异。。

从题识中捐资请经人的署名可以发现,供养的主体多种多样,既有以家庭为单位捐资请印,也有以个人名义捐资,还有僧人深度参与供养的全过程记录,表达了供养人的祈福功德愿望,也体现了汉文大藏经文献信仰的集体性。

1.1 土司家族

石砫县位于川黔交界以土家族为主的少数民族地区。据石砫马氏土司传承世系表[4],宋高宗建炎三年(1129)汉将军马援后裔马定虎奉调从陕西扶风入川,授石砫安抚使后,其袭爵历元及明无替,到第十一代宣抚使马千乘母覃氏善清于万历六年(1578)发起请印大藏经时,其在石砫已有长达450年的家族式统治,管辖着当地的军政民生事务。

在该《藏》的题识中“万历六年”的数量最多,且反复出现(见图1),录文字如下:

2024年第4期总第260期

赵红川:一部明代汉文《大藏经》的373年供养史

四川等处承宣布政石砫宣抚司居住奉佛捐资请经信官覃氏善清,于万历六年二月十五日命释子如戒同俗徒吕性照众僧等,赴京印请大藏尊经,伏愿信官夫人覃氏善清生生世世同登华藏之玄门,世世生生共入毗卢之性海。谨意。

据统计,在万历六年(1578)的题识中,除了如戒和吕性照以外,参与请经的“释子”有18人:性元、性瑞、性寿、性资、法孙、海川、海定、海瀛、海阔、海春、海夫、海满、广修、广用、广登、广林、广乐、广明,“俗徒”有8人:吕性照、性玺、性仪、妙容、妙明、妙智、妙清、妙贤[5],共计26人。据各卷册末的题识统计,在题有“万历六年”的500余册题识中,在请经牌记上载姓名(氏)的有627人,尽管无法证明这些人同时参与了二月十五日的涅槃法会,但该次捐资供养在当地的号召力巨大,僧人信徒参与众多是无可置疑的。

题识中多次提及请经信官的职位和继承关系,如:

四川等处承宣布政石砫宣抚司居住奉佛捐资请经信官马斗斛同夫人覃氏,同应袭马千乘,官女马玉英、琼英,于万历六年二月十五日命释子如戒同俗徒吕性照众徒等,赴京印请大藏尊经回,转诵顶礼供养,伏愿覃氏善清世世生生同登华藏之玄门,共入毗卢之性海。[6-7]

明确注明了马斗斛(第十代宣抚使)同夫人覃氏同应袭马千乘,官女马玉英、琼英共同捐资供养的事实。

值得注意的是,也有仅题“马斗斛应袭马千乘”而未及覃氏[8]的题识。考之史籍可知,万历二十二年(1594))至二十三年(1595)期间,覃氏因“行宣抚事”与马邦聘、马斗斛、马斗霖等发生夺印之争而上书朝廷,其后因(贵州)播州土司杨应龙谋反,覃氏长子马千乘袭马氏爵,应调征杨应龙,应龙败而千乘为宣抚如故。

由覃氏代理宣抚事而引发“纵火焚公私庐舍八十余所,杀掠一空”的夺位惨剧,可以推断,凡该《藏》题识中仅有“马斗斛应袭马千乘”而未及覃氏者,应该都是在万历二十三年(1595)之后题写的供养记录,既可以印证藏经供养的动态过程,也隐晦地印证着该场家族仇杀的历史。

题识中显示的马氏家族姓名还有:马正斛同缘刘氏[9]、马邦辰马邦自马仕陈氏马前刘氏马蔍马茹马菁谨同马邦题马邦委马邦为马邦整马邦正[10],由此可见,大量的马氏家族成员成为最早参与请经募捐供养的主力。

马氏之外,作为姻亲的秦氏家族也广泛参与了佛经的供养。于万历六年(1578)参与捐资供养的秦氏家族成员包括:秦良才同缘马氏、秦普明陈氏妙贤胡氏妙德冉氏妙惠、秦加暎同缘黄氏、秦加秀同缘谭氏、秦加相安氏等。

秦良玉(1574—1648)因未成年待字,并未出现在万历六年(1578)的题识中。秦良玉幼承庭训读书知大义,与兄邦屏弟民屏究心兵家言精骑射。长字石砫

宣抚使马千乘。“泰昌时征其兵东援,……朝命赐太保三品服授邦屏都司佥书民屏守备。……天启元年诏加二品服予封诰,子祥麟授指挥使。”[11]在万历四十一年(1613)袭其夫马千乘职位后,专为她祈祷的题识在该《藏》的370册经卷后都有,证实了秦良玉作为大施主的事实。如:

石砫宣慰司三教寺住持祖祥,备资集僧装写大藏尊经一包,专祈蟒玉都督官秦良玉名上,延生祈福包吉遐龄。崇祯辛巳阳月之吉。[12]

不仅如此,秦氏的供养还随着其家族地位的提升和对石砫宣慰司掌控能力的提高而不断增加。

崇祯十四年仲春月捐资诰封夫人秦门马氏,谨同胡广总镇军门督府夫官秦翼明,于三教寺认藏经以字函一包,同培同关清法海者。[13]

秦翼明为秦良玉侄,官至四川总兵官[14],是时秦氏的势力和供养能力应该达到巅峰。

石砫土司马氏“自南宋建炎至乾隆二十六年计承袭土司职六百三十四年”[15],对当地影响深远。直到乾隆三十六年(1771)六月,还有题为“马太夫人陈氏”者仍然在供养人的序列里[16],说明在清廷对石砫土司改为“土通判”“不预民事”10年之后,马氏家族对大藏经的供养还在继续。这其中的重要原因在于,明清两朝土司家族子弟接受儒学教育、渐染风化已经是承袭的基本条件之一[17],全面接受和认同儒家文化、释家典籍已成为土司家族的自觉行动。

正是凭借石砫土司数百年形成的巨大家族背景,以及对当地政商军民的深度治理构成的强大权力,才能够一方面通过捐资建设三教寺(题识中多写为“三藏寺”者)和资助藏经寺两座佛教寺庙,构建与佛教教化相适应的基础设施和信仰场所,成为宣慰司镇压疆界的重要威权;另一方面组织当地僧俗信众,发起广泛的捐资供养活动,并通过与寺庙和僧众的协作配合,确保了大藏经供养的持续进行,为历史留下一部珍贵汉文大藏经文献,以及系统的藏经供养记录。

1.2 佛寺及僧俗

石砫县境内有多座佛寺[18],其中,藏经寺位于城东南隅,“初名龙寿寺,僧如戒请藏于此改名藏经寺”,可知如戒和尚为该寺住持,直接组织了万历六年(1578)的请经活动。“秦督府因为造殿,而士民信心协力,以成壮丽,甲于诸刹”[19],可知秦良玉也是藏经寺的施主。三教寺位于城东7公里外的回龙山上,马徽(第七代宣抚使)之母陈氏于明弘治八年(1495)所建,崇祯十年(1637)秦良玉增修[20]534,属于马氏土司家族直接捐建和供养的寺庙。

按照佛经供养三藏的相关戒规,寺院与藏经必备才算完整。正是有这样的因缘,在佛涅槃日举行一场庄严法会开启“三藏供养”或者“开题供养”的历史,一定是如戒和尚的最大心愿,也解释了出现在各册末最多的题识的原因——当是法会上最重要的内容,清晰写出请经的缘由,以及请经信官、时间、目的等。

该《藏》多处均有类似下图的题识(见图2),可见在万历六年(1578)请回供养时,先是存放在藏经寺。崇祯十年(1637)秦良玉在修缮三教寺时,专门修建一藏经楼,将该《藏》移到三教寺供养[20]532-533。正是由于石砫宣慰司

对大藏经的供养,使三教寺在众多官宦和僧俗四众中具有较大影响,留下许多诗文雅集等世俗活动的题词赋诗,至今还在地方志等文献中可以看到。

明末吕大器

吕大器(1598—1650),字俨若,号东川,又号先自,四川潼川州遂宁县人。官至兵部尚书、武英殿大学士。在督师四川时,到三教寺为前殿题“万派归宗”庙额,并作《游三教寺》诗曰:

宾山硕兮宾水滂,万物芸芸芬且芳。妇子嘻嘻怡其堂,庚癸频呼乐欲央。我来陟此彼其康,天开日霁鸟回翔。山亦芬兮水亦芳。[22]

该诗笔下是一派大地欢歌、妇孺欢乐的吉祥胜景,被刻石立于三教寺大殿之后。

明末高僧海明海明(1597—1666),号破山,四川梁山(今重庆梁平)人。

于崇祯十七年(1644)被秦良玉迎请到三教寺传法,期间写了若干诗作,如《寓三教寺偶成》:

为月开门啸远山,光楼声发骨毛寒。老僧无别营清供,待客惟将竹数竿。[23]

《寓三教寺示三客禅人》:

扣门识贤者,野外话头回。壁透安心旨,机头结念灰。长松富一枕,短锡声三台。戏语益君省,怡然笑我侪。[24]

次年,海明和尚还在该《藏》里留下题识一偈:

闻思修道果,远本悟莲宗,直授单传旨,绍隆心印中。弘光元年破山和尚续后三藏寺。[25]

出现在地方志等史籍上的知名人物还有明末江南金坛贡生高作霖,他弃官为僧,名释净石,游三教寺、藏经寺“感慨悲歌、啼笑无常,旁观者不测其故”,写下了《创建藏经寺玉皇殿记》《过秦夫人墓》等作品。

作为“蜀禅教,皆祖破山禅师,门徒甚众”[26]的高僧海明,以及吕大器等人在三教寺留下了诗文,不但印证了该寺在僧俗四众的影响较大,而且也为

石砫宣慰司深度参与明清鼎革的历史过程留下了重要史料。

通过对该《藏》题识留下的姓名(氏)分析,除在万历六年(1578)发起供养的627人外,之后还有187名供养人留下姓名(氏),在这总计814人的供养名单中,题写的身份主要为“奉佛信士”“信善”,当是信佛俗众,他们占据了供养者的绝大多数(能完全确认为僧徒的不到50人),其中明确题写居士姓名者仅有一人,因镌补留下两处记录:

壬寅夏月南滨居士刘应时号际可别号乘运,镌补公记七十五包,祈佑居士家中大小平安矣。乾隆七年六月十五日厂法记此。[27-28]

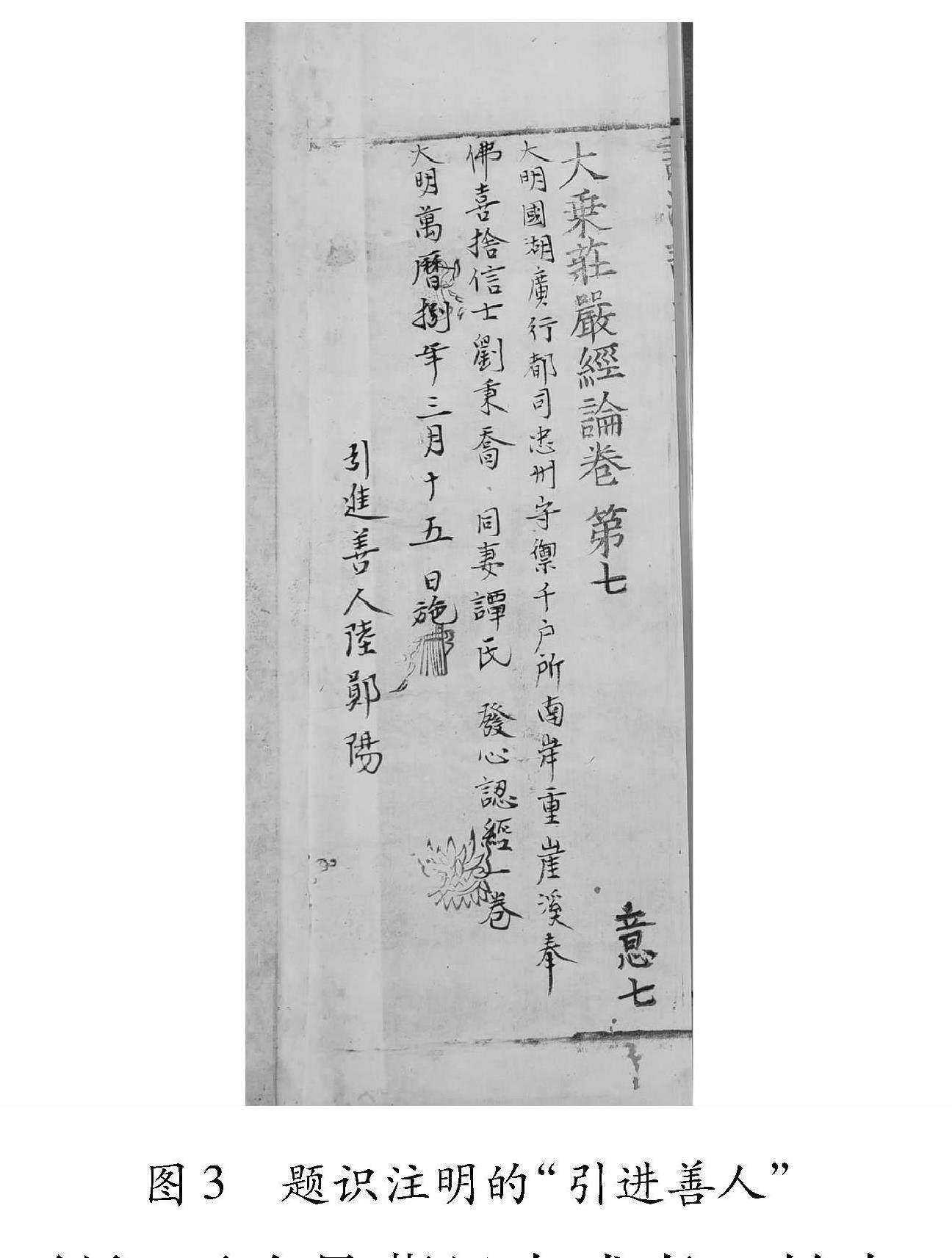

而在“信善”者中,“奉佛捐资请经信善吕性照同缘向氏妙贤”供养最多,吕性照作为万历六年(1578)的请经成员,姓名在该《藏》反复出现,不仅如此,还以夫妻二人名义捐资了该《藏》百字至田字函共十八函经卷,应该是世俗信善人士中最知名的一位。值得注意的是,在题识中多处出现“引进善人”(见图3)的称谓,并且单列于捐资供养人之外,从中似乎可以发现,在世俗的供养过程中,“中介者”的存在及其所起到的作用。

综上可见,不论是藏经寺或者三教寺,在发挥供奉佛菩萨信仰场所作用的同时,还通过举办众多面向社会的弘法活动扩大影响,有意识、有组织地吸引各地僧俗四众到寺拜谒祈福,为大藏经的捐资供养聚集众多人力财力资源。

2 供养方式

在佛教经、律、论三藏中,都对佛经供养做了系统的论述和规定,佛经供养遂成为僧人必须遵守的信念。如《维摩诘所说经·法供养品第十三》指出:凡是听闻、信解、受持、读诵、解说、宣明、守护佛经等行为,都可以称作法供养。从供养单一种类到供养整部大藏经,都可划在这个大范畴之内[29]。从该《藏》的题识内容看,僧与俗的供养方式覆盖了法供养的所有形式,但僧人与俗众在供养地位与目的上的差异还是十分明显的。

2.1 在寺供养

按照佛理,只有对经、律、论三藏的法供养,才能成就阿耨多罗三藐三菩提无上正觉,才是供养的最高境界。如果寺院能供养一部完整的大藏经,是无数善众终身寻求而不可多得的巨大功德,也必然为寺庙和佛子所珍视,作为镇寺至宝。根据题识,该《藏》的在寺供养可以分为两个阶段,一是从万历六年(1578)请经之后于藏经寺供养的60年,这个阶段题写为“藏经寺供养”云云;二是在崇祯十年(1637)移到三教寺供养之后的时段,该段时间题写为“三教寺供养”“于三藏寺认藏经”云云。如:

崇祯辛巳仲春月捐资发心信官秦永成同妻邹氏,于三教寺认藏经守字函包以圆海藏者。[30]

这些不同供养人的题识,成为了区分两个寺庙供养时间的重要依据。但无论是在藏经寺或移到三教寺供养,都是由石砫土司家族直接组织和供养,是与秦良玉和土司家族在本地巨大的权力分不开的,所以藏经寺和三教寺的供养记录,集中体现了寺庙供养的“在地性”和僧人的“主体性”意识。

在该《藏》的各函中大多有如下题识:

经为报国迎祥什子如戒告知,此经向后只在本司永远供养,不许诸山来司相托诸公求请藏经远去披阅,失落一卷一函承领大藏尊经十万八千藏油腊十万八千斤,生生世世永堕地获,在司守护者增福延寿。[31]

类似题识只是文字略有差异(见图4),显示出不是一人一时所写,但都是以寺庙和僧人的角度,转达了本司(石砫宣慰司)明确的管理态度和具体要求,既是僧众必须长期遵守的一条戒律,也是石砫宣慰司对世俗信众的具体要求。

该类在寺供养题识都写在定制牌记框外的册末空白处,由于空白处宽窄不一,题识的行距与字距往往显得局促,可以推断出该类题识不是与请经供养牌记同时题写的,当是在该《藏》请回以后,因各地僧俗“相托诸公求请藏经远去披阅”或者“僧俗人等暗取”导致“失落”而制定的新规定,而且还提出了大藏经的“一卷一函”与“十万八千藏”“油腊十万八千斤”的对价赔偿标准。由此可以推断,在该《藏》入寺之初,采取的未必是十分严格的封闭管理,尚无在寺供养、不许离寺的规定——这也许是该《藏》从藏经寺移藏到三教寺的客观原因。

如有题识写明:

大明国湖广行都司忠州守卫千户所南岸常乐乡皂角池居住奉佛喜舍资财信善彭普俊室人潘氏妙明……暨家眷等,于万历八年三月十六日舍财请藏经十卷于大禅寺永远供养法轮常转。[32]

按以上题识,在将该《藏》请到藏经寺的第三年即万历八年(1580)就有忠州彭氏一家将藏经十卷请出到大禅寺“永远供养”了。可见在万历年间该《藏》的一些经卷曾经在多个寺庙供养,导致缺失、毁坏乃至盗取现象发生。这也部分解释了为什么要在崇祯十四年(1641)开展大规模抄补的原因(详见2.3)。

除此之外,如何面对到寺阅读和请经的四众,也是一个需要反复应对和妥善处置的难题。于是,设置到寺请经的门槛,加强对使用者的资格审核,确保是真正的“精诚”者之后方可同意,就显得十分必要。

居士不知名号来寺请经,务要精诚方可回函,倘系无心作因,何不在家耕种有益。比是真言,奉告依言者菩提智长,逆耳者福果无亏。[33]

由此推断,对该《藏》在寺供养遇到的“藏”与“用”难题,僧人们也许有些不胜其烦,奉劝“无心作因”者“在家耕种”的益处大于“来寺请经”。

2.2 读诵供养

受持读诵佛经是精勤修学的不二法门,能够因法而生福聚,得到无量无边的功德。在该《藏》的题识中读诵类题识文字在册末和封面等处均有,随意性大,没有统一的规范。

有列明时间和阅读者的,如:

万历十九年后三月智楫看诵。[34]

万历三十五年闰六月记耳寄大方寺定满遇此。[35]

康熙五十年岁次辛卯弟子严善阅过一遍。[36]

乾隆二年丁己岁六月望三日前任宣慰官弟马洪毅法名一济道号若舟书。[37]

有只列时间没有署名的,如:

乾隆庚寅岁菊月之月书。[38]

乾隆三十六年六月初一吉旦。[39]

也有只有阅经感悟和作者而无时间记录的,如:

天幸良多委息么,圣明难跳葛藤窝,百诚寻友还伊祸,一道栖神信息蹉,只说佛乘为出格,那知物类在禅那,本昆能冒维罗者,稽首老天谢老婆。智楫抄书自远赞记。[16]

还有只有读经感悟而无时间和作者的,如:

增壹阿含玩禅思,启迪众生性不移,有怨弗酬缘摩达,忘机变应到生见,琴师偏授冥亲裔,佛子宁无忍法持,未得释迦真教诲,拘深证果实稀奇。[40]

类似读诵感悟的文字流露,不但能够体现出众多僧人的知识水平和个性特征,也从侧面反映出僧人们阅读能力的高低,以及佛法修行水平的差异。

2.3 书写供养

书写供养佛经对于佛教徒及佛教信众而言,与受持、读诵、解说佛经具有同样的功德,是重要的修行行为,即使不识字者也可以通过雇人抄写佛经得到同样的功德。通过抄写使佛经长存于世,更能够留下手写供养的成就。同时书写过程也是接受佛陀教诲、蠲除愆尤的不二功课。如:

大明国四川守御忠州千户所毛堆寓石砫宣慰司三教寺居住释子觉念,备资敬诣大雄殿咎恳佛力内书写严装大藏尊经论法三包永培供养,以圆海藏上报四恩下及三有,惟愿多生过咎恳佛力以蠲除,累劫愆尤仗法慈而解释,六根六尘无碍无障,生生世世在在处处不违,本愿六度齐修,身心清静,果证菩提,恒兴万行,永不退转者。[41]

在该《藏》入藏三教寺4年后的崇祯十四年(1641),三教寺住持祖祥面对

众多缺失破损的经卷,不得不进行文字抄补和封面函夹修配,为此,以为蟒玉都督官秦良玉祈福的名义,组织了该《藏》供养史上最大规模的一次缺失藏经抄补活动。该次抄补的经卷末题写:

石砫宣慰司三教寺住持祖祥,备资集僧装写大藏尊经一包,专祈蟒玉都督官秦良玉名上,延生祈福包吉遐龄。[42]

也有题:

崇祯辛巳岁仲春月捐资集僧装写住持祖祥。[43]

石砫宣慰司三教寺住持祖祥备资集僧装。[12]

根据题识统计,此次抄补最集中的是从该《藏》面字函到灵字函,抄补藏经220册(从第四一五一册至第四三七一册)[44]。有20名供养人留下了姓名(氏),是该《藏》抄补经卷记录中供养人最多的一次。

除了大规模的集中书写供养抄补之外,零星集资抄经记录也不少。如:

乾隆二年厂法不是居士善人,将经公一包接那,今信士半修李承膺寄名大存清镌接过,有后来善人留心接补,功德无量也。七年壬戌岁林钟月望一日吉青

该抄补内容与四川省图书馆藏《洪武南藏》同千字文号的经文异,与重庆图书馆藏《永乐南藏》同字号经文有同有异。。

奉佛装补藏经信士谭杰,发心于三教寺仗僧誊录华严一卷,祈愿家门清泰二六时中获福无量矣。同治十年仲夏中浣吉旦。[45]

宣统三年六月中旬三教寺僧本和清函誊录。[46]

从上可见,书写供养抄经修补完善,一直作为常态在持续进行。

2.4 守护供养

定期清理和修补当是守护供养的应有之义,也是确保长期供养的常态化过程,为佛教信众们祈福忏悔,提升修行功德提供了重要契机。有许多题识都流露出对佛经的礼敬和对信仰的虔诚之心,如:

南无三洲感应护法,韦陀尊天菩萨,时万历丁未闰六月明朝清晒。[47]

乾隆十年乙丑岁林钟月朔日清训字号十卷,恐一时之慌张有错有过,敕祈罪愆存赞阿弥陀佛。寄名大存半记。[48]

乾隆三十四年岁在己丑望五日崇净什子闻政沐手请。[49]

从题识中可以看到守护清理的时间过程,如:

大清康熙丙戌年六月十五日起止到二十日完。[50]

一般的守护清理藏经的记录都在每册末,但也有题写在函套的外壳者,如:

皇清乾隆三十五年六月初六日道微清。[51]

也可以看到参与藏经守护的人员既有僧人也有在家修行者,如:

乾隆二年六月十六日斋士李承膺清。[52]

大清乾隆十年岁在乙丑林钟望日吉旦什子通全清。乾隆三十五年六月食馁生马光祺贞吉氏清。[53]

乾隆三十六年五月三日清。石砫府洞源里二甲地名芭蕉滩善友马洪元清。[54]

乾隆三十六年六月韩奇章法名智照清。[55]

还有题写内心感悟者,如:

祖纲翻遇今生将来入楞伽境矣。[56]

佛日增辉,法轮常转。乾隆十五年五月初一日清。[57]

将题识涉及的时间进行排序,可以发现有多人同时进行清理的,也有一人清理多卷的,还有连续两年清理藏经者,从中能够窥探到该《藏》在守护供养过程中管理与维护人员的多样化和时间的不固定。

该《藏》按千字文顺序,一字一函包裹,对损坏的函套进行装补也是修复的重要内容。装补函套的题识大都写在函套内页上,如:

雍正辛亥年裱装释子大享。[58]

乾隆三十五年六月初六日恭记东明寺沙弥道彻补。[59]

通过题识与函套对比可以发现,函套既有零星修补,也有整包或者若干函套同时修补,修复之后再更换原有包装函套,重新题写标签。如:康熙五十一年(1712)就至少同时修补了业字函、聚字函、楚字函(分别题:康熙五十一年林钟月吉旦新造、康熙五十一年六月新装造释子大敏、康熙五十一年六月十八日新装造释子大敏),与未经修补的原装函套相比,修补后的函套用纸更加单薄,粘糊更加粗糙,外型更加简陋。即使在当时,也有后来者发现先前的善人不够留心,而造成的修补成果质量较差的情况,并写出了告示后来者的题识:

前有善人接经一包,节节不一高低,今壬戌年有信善罗汝瑄用心接过,稍后来三载有居士着一留心补,福果无量也。[60]

长期的守护供养中,需要不断地与纸张的老化、使用的磨损、鼠啮虫蛀、水渍霉变等抗争,及时地清理修补就成为不可或缺的持续过程。尽管供养者不绝,但始终没有找到保持修复水平稳定的办法,这也是导致该《藏》修补水平参差不齐的原因。

2.5 财施供养

世俗布施常见的方式多为以财布施,捐资认领藏经就成为财施供养的具体体现,是世俗信众供养佛经最直接、最简便的方式。向信众们宣扬捐资供养佛经的益处和目的,就成为题识中反复出现的内容,如:

经为报国迎祥什子如戒告知,本司大檀凡随喜见闻者,各发菩提心同生护法意,则世世生生永为佛法之真弟子。[61]

在万历六年(1578)的集中捐资请经之后,持续不断的财施供养就随即开始了。

根据供养人的心愿和能力,准确记录和表达供养目的和需求,也是需要记录的内容。

有为生母祈福的,如:

乾隆十年生员向天桥沐手谨清,伏愿生母冉氏世世生生登荣乐贵。[62]

乾隆三十六年岁次辛卯阳月之吉信士马光著敬请,专祈生母寿升霞龄合宅福果无量矣。[63]

有祈求家庭平安的,如:

壬寅夏月南滨居士刘应时号际可别号乘运,镌补公记七十五包,祈佑居士家中大小平安矣。乾隆七年六月十五日厂法记此。[27]

(1)捐资供养多卷

万历八年(1580)三月十五日有7家信众集体供养意字一函《大乘庄严经论》九册经卷,其意字函第三九五一册末题:

大明国湖广行都司忠州守卫千户所南岸重崖溪居住奉佛喜舍信士彭泽偕缘秦氏发心认经一卷。万历八年三月十五日施。[61]

该函其余各册所题信士姓名不同,计有信士刘乾同妻鲁氏、刘可同缘余氏、刘秉仁同妻高氏、刘秉乔同妻谭氏、易氏同男刘仲阳、余氏妙清同男陆维城等,表明上述居住在重崖溪的7家邻居们共同捐资进行了这次供养行动。

道光二十三年(1843)一月有12人共同“虔心捐资”供养“外函一柜、共计八十一函”经卷:

祈求家门清吉、老幼均安、禄寿重增、诸事迪吉、百般顺畅。[64]

题识中可见的集体捐资供养还有:陆虎同妻唐氏、持戒道人陆奇同妻已故杨氏今娶江氏男陆廷耀廷辉廷荣廷华廷贵廷仲等、陆容阳同妻刘氏、屈凤同缘雷氏男屈有诚宁氏、信氏徐廷纪等5家,集体供养了移字函第三九六一册至第三九七○册《大乘庄严经论》卷十一至卷二十,共十卷经藏。

(2)捐资供养单包(函)

在题识中常见的是捐资供养一包(函)者:

崇祯十四年仲春月捐资黄氏于三教寺认藏经贵字函一包以圆法海者。[65]

大清国四川东道石砫司信善崔四海同缘阮氏、次男崔五泽、男媳赵氏,于雍正十二年六月十五日上寺散法,喜认大藏尊经一包于三藏寺。[66]

大清雍正甲寅年六月十五日厂法信士向文登孙登科发心喜认大藏尊经一包云。[67]

大清国四川东道石砫司下姓罗宅久缘人向氏、同男罗汝明、媳谭氏、汝异、汝为、汝信,于雍正甲寅六月十五日喜认大藏尊经一包于三藏寺云。[68]

类似的供养题识,也有在函套上甚至函套签带上题识者,当是供养整函者,如:

乾隆壬戌释子通会捐资映字函。[69]

乾隆三十四年信士陈继蕃同缘马氏出外函。[70]

在该《藏》题识中,捐资类文字最多、持续时间最长,这既体现了供养的持续性,也印证了佛教信仰的广泛性。此外,还能够反映出供养人数与石砫土司的兴盛为正相关关系,集中体现在明代万历六年(1578)的集体请经,以及崇祯十年(1637)该《藏》移藏三教寺及大规模抄补经卷的行为,在之后三百年左右的时间里,尽管供养没有中断,但由于清代的土司制度变革导致土司权力地位下降,再也没有出现过重大的集中供养事件。

3 供养终结及其意义

民国七年(1918)六月初五,三教寺僧本和与信士黄玉才二人在长斋之后,花费了十天时间,清理翻检了八柜经书[71],一起写下“民国五年”“民国七年”的文字题识。这最后一次留下供养记录的题识(见图5),在多个经卷后都能看到,只是文字略有出入:

民国五、七两年僧本和、黄玉才二人翻损赀培补清吉平安。[72]

从乾隆二十六年(1761)“改土归流”保留“土通判”职位150年之后,中华民国成立。此时正是第四任土通判马保诚之妻杨舜贞因子幼兼理时期,民国四年(1915)国民政府还向其颁发号纸钤记。尽管民国二十年(1931)国民政府内政部明令废止土司世袭制度,但该政令执行效力有限,到民国三十五年(1946)马正倓(杨舜贞长子)仍然承袭了土通判的名分,直至民国的消亡而自然停袭[20]115。从乾隆年间“改土归流”到1949年中华人民共和国成立,石砫马氏土通判的世袭一直存在,三教寺及该《藏》仍然是马氏土司家族供养的重要对象。随着1951年“石砫县人民政府奉令运交川东行署文教厅”[20]533(北碚图书馆时为“川东人民图书馆”),该《藏》才成为历史文化遗产的重要组成部分,最终被列入《国家珍贵古籍名录》,妥善保管,永续利用。

通过对该《藏》373年供养史的梳理可以发现,地处边远的石砫土司从满足对民族地区控制的要求出发,通过建设佛教寺庙,迎请供养汉文大藏经,既满足了广大僧俗四众的礼佛需求,得到十方信任,又巧妙地将武功统治与文治结合起来,对于缓和当地各阶层之间长期存在的各种矛盾具有积极作用。因此在该《藏》的题识中,反复强调“大藏法宝千立十万苦请回司中镇压疆界”“在司守护者增福延寿”,突出“本司”“镇压疆界”的政治统治和教化功能,以及祈福延寿的世俗追求,为石砫土司维护自身统治提供了有力保障,是佛教信仰及藏经供养促进古代民族地区有效治理、维护国家大一统体制的典型案例。

4 结语

该《藏》留下的系统而丰富的题识,与大藏经文本一道,成为历史文献的重要组成部分,客观地反映着藏经供养的仪轨及其人与事,丰富了汉文佛经印造、收藏、使用、管理、流传的知识,为进一步研究汉文大藏经文献史提供了独特的典型文本,让后人能够有幸窥探长期存在而又隐而不彰的佛经供养历史和传统。

该《藏》在石砫土司组织寺庙和僧众供养的373年历史中,与土司制度及统治的特殊性、少数民族地区治理的地域性、宗教信仰与僧俗供养的传承性之间的关系,还有待进一步深入研究。同时,证明了藏经供养及其题识不仅具有宗教文献的价值,也是反映一定区域社会结构、一定时期政治文化状况的重要史料。通过聚焦藏经题识、研究藏经供养史这一全新视角,能够拓展汉文大藏经研究的史料来源和问题领域,对于深化汉文大藏经的形成、整理、编目、保护与利用,推进佛教文化遗产的创新研究具有重要的学术价值和现实意义。

参考文献:

[1]何梅.历代汉文大藏经目录新考:上册[M].北京:社会科学文献出版社,2014:90-95.

[2]纯一.佛教中国化的实现路径:以汉文大藏经为中心的文本研究[M].北京:文物出版社,2020:152-160.

[3]方广.大藏经研究论集:大藏经的过去、现在与未来:下[M].桂林:广西师范大学出版社,2021:624-635.

[4]詹进伟,田敏.南方少数民族土司的国家认同与地方治理:以土家族马氏土司为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2019,39(2):65-70.

[5]佛说佛名经:卷第八[M]//大藏经:己字函第一八三册.北碚图书馆藏明刻本.

[6]藏文经[M]//大藏经:岂字函第十一册.北碚图书馆藏明刻本.

[7]护法论[M]//大藏经:营字函第五三四一册.北碚图书馆藏明刻本.

[8]佛祖统记:卷五十四[M]//大藏经:碣字函第六三一八册.北碚图书馆藏明刻本.

[9]大乘密严经:卷下[M]//大藏经:染字函第一九六二册.北碚图书馆藏明刻本.

[10]宗镜录:卷二十[M]//大藏经:衡字函第五二五三册.北碚图书馆藏明刻本.

[11]樨园居士.明史秦良玉本传[M]//重印秦良玉传汇编初集.再版.民国二十五年(1936):12.

[12]根本说一切有部毗奈耶经:卷第一[M]//大藏经:贱字函第三二二五册.北碚图书馆藏明刻本.

[13]摩诃僧祗律:卷第二十四[M]//大藏经:以字函第三一四五册.北碚图书馆藏明刻本.

[14]张廷玉,等.明史:列传:第一百五十八[M].武汉:湖北崇文书局,清光绪三年(1877).

[15]樨园居士.石砫土司马氏承袭志[M]//重印秦良玉传汇编初集.再版.民国二十五年(1936):13.

[16]大慧普觉禅师语录:卷二十[M]//大藏经:感字函第五四八五册.北碚图书馆藏明刻本.

[17]张廷玉,等.明史:土司传[M]//二十五史.上海:上海古籍出版社,1986:8649.

[18]王槐龄.补辑石砫厅新志:建置志第五[M].清道光二十三年(1843)刻本.

[19]王槐龄.创建藏经寺玉皇殿记[M]//补辑石砫厅新志:艺文志上第十.清道光二十三年(1843)刻本.

[20]石柱县志编纂委员会.石柱县志[M].成都:四川辞书出版社,1994.

[21]华严经随疏演义钞:卷十六[M]//大藏经:宣字函第八册.北碚图书馆藏明刻本.

[22]王槐龄.补辑石砫厅新志:艺文志下第十二[M].清道光二十三年(1843)刻本.

[23]熊少华.破山禅师评传[M].北京:宗教文化出版社,2003:331.

[24]破山禅师语录:卷十八[M]//明嘉兴大藏经:第二十六册.

[25]续传灯录:卷三十一[M]//大藏经:弱字函第五四○一册.北碚图书馆藏明刻本.

[26]王士祯.陇蜀余闻[M].清乾隆龙威秘书本.

[27]首楞严经义诲:卷二十九[M]//大藏经:禹字函第六○○六册.北碚图书馆藏明刻本.

[28]阿毗达摩顺正理论:卷五十[M]//大藏经:疑字函第四五九三册.北碚图书馆藏明刻本.

[29]张先堂.古代佛教法供养与敦煌莫高窟藏经[J].敦煌研究,2010(5):1-11.

[30]般若灯论:卷十一[M]//大藏经:守字函第三八九○册.北碚图书馆藏明刻本.

[31]大般若波罗蜜多经:卷二十九[M]//大藏经:地字函第二十九册.北碚图书馆藏明刻本.

[32]十住毗婆沙论:卷十[M]//大藏经:志字函第十册.北碚图书馆藏明刻本.

[33]明觉禅师语录:卷六[M]//大藏经:国字函第五四四五册.北碚图书馆藏明刻本.

[34]中阿含经:卷二十四[M]//大藏经:德字函第二○九一册.北碚图书馆藏明刻本.

[35]观音义疏记:卷四[M]//大藏经:何字函第五七六五册.北碚图书馆藏明刻本.

[36]大般若波罗蜜多经[M]//大藏经:日字函第九十三册.北碚图书馆藏明刻本.

[37]大般若波罗蜜多经:卷二[M]//大藏经:天字函第二册.北碚图书馆藏明刻本.

[38]续传灯录:卷二十九[M]//大藏经:弱字函第五四○○册.北碚图书馆藏明刻本.

[39]妙法圣念处经[M]//大藏经:忠字函第二五一六册.北碚图书馆藏明刻本.

[40]增壹阿含经:卷第十六[M]//大藏经:端字函第二一四三册.北碚图书馆藏明刻本.

[41]说一切有部集异门足论:卷十一[M]//大藏经:面字函第四一五一册.北碚图书馆藏明刻本.

[42]十诵律:卷第五十五[M]//大藏经:殊字函第三二一七册.北碚图书馆藏明刻本.

[43]阿毗达摩发智论:卷一[M]//大藏经:二字函第四一○九册.北碚图书馆藏明刻本.

[44]景德传灯录:卷十[M]//大藏经:恒字函第五三五一册.北碚图书馆藏明刻本.

[45]大方广佛华严经入不思议解脱境界普贤行愿品[M]//大藏经:第六三一九册.北碚图书馆藏明刻本.

[46]摩诃僧祗律:卷二十五[M]//大藏经:以字函第三一四六册.北碚图书馆藏明刻本.

[47]大佛顶如来经:卷七[M]//大藏经:羔字函第一九九○册.北碚图书馆藏明刻本.

[48]四分律藏:卷第十[M]//大藏经:训字函第三三八九册.北碚图书馆藏明刻本.

[49]杂阿含经:卷第八[M]//大藏经:谷字函第二一八五册.北碚图书馆藏明刻本.

[50]摄大乘论:卷五[M]//大藏经:物字函第三九五○册.北碚图书馆藏明刻本.

[51]大藏经:杜字函函套[M].北碚图书馆藏明刻本.

[52]决定藏论:卷上[M]//大藏经:好字函第四○一六册.北碚图书馆藏明刻本.

[53]正法念处经:卷第十九[M]//大藏经:宝字函第二三六四册.北碚图书馆藏明刻本.

[54]妙法莲花经玄义:卷五下[M]//大藏经:寔字函第五五八三册.北碚图书馆藏明刻本.

[55]佛说业报差别经[M]//大藏经:舆字函第二四六五册.北碚图书馆藏明刻本.

[56]大佛顶如来经:卷五[M]//大藏经:羔字函第一九八八册.北碚图书馆藏明刻本.

[57]古尊宿语录:卷二十四[M]//大藏经:勿字函第五五四九册.北碚图书馆藏明刻本.

[58]大藏经:王字函函套[M].北碚图书馆藏明刻本.

[59]大藏经:止字函函套[M].北碚图书馆藏明刻本.

[60]大般若波罗蜜多经:卷二百八十二[M]//大藏经:律字函第二百八十二册.北碚图书馆藏明刻本.

[61]大乘庄严经论:卷一[M]//大藏经:意字函第三九五一册.北碚图书馆藏明刻本.

[62]四分律藏:卷五十四[M]//大藏经:诸字函第三四三三册.北碚图书馆藏明刻本.

[63]显扬圣教论颂[M]//大藏经:心字函第三八五九册.北碚图书馆藏明刻本.

[64]大藏经:冬字函函套[M].北碚图书馆藏明刻本.

[65]波罗提杈僧祗戒本[M]//大藏经:贵字函第三二二四册.北碚图书馆藏明刻本.

[66]宗门统要续集:卷九[M]//大藏经:汉字函第五四五四册.北碚图书馆藏明刻本.

[67]止观辅行传弘决:卷第二之四[M]//大藏经:假字函第五六八一册.北碚图书馆藏明刻本.

[68]大般涅槃经疏:卷第十一下[M]//大藏经:会字函第五七四三册.北碚图书馆藏明刻本.

[69]大藏经:映字函函套[M].北碚图书馆藏明刻本.

[70]大藏经:尹字函函套[M].北碚图书馆藏明刻本.

[71]十诵律:卷一[M]//大藏经:去字函第三一六三册.北碚图书馆藏明刻本.

[72]大般若波罗蜜多经:卷二百四十七[M]//大藏经:闰字函第二百四十七册.北碚图书馆藏明刻本.

作者简介:

赵红川(1963— ),男,中国群众文化学会基础理论与创新实践研究委员会特聘专家。研究方向:公共文化服务、古籍整理与研究等。