核心素养下初中生物理观念培养中物理情境的应用

唐文珠

物理是自然科学领域中研究物质基本结构、相互作用及运动规律的一门基础学科。初中物理的核心素养涵盖“物理观念”“科学思维”“科学探究”和“科学态度”等四方面内容,其中“物理观念”是在掌握物理知识的基础上形成的,有知识不一定能形成能力,但是没有知识一定不会形成能力。“物理观念”是学生对“物质”“运动”及“相互作用”等知识的基本认知,是“物理现象及规律”在头脑中的深度提炼与升华,它对学生运用知识解决物理问题的能力提出更严格的要求。为此,文章以“气体的压强”一课为例,探讨核心素养下初中生物理观念培养中物理情境的应用策略。

一、概念界定

建构主义认为,学生的知识不是通过教师讲授习得的,而是在一定的情境下,利用必要的学习资源,以建构方式获得的。在物理教学中,教师为学生创设恰当的物理情境是提高教学有效性的重要手段。合理创设物理教学情境,有助于学生更好地理解物理概念,促进知识的内化。

物理情境是指在物理教学中,创设一种能够让“教”与“学”同步进行、激发学生的情感参与、促进思维碰撞的情境。

情境教学的关键是理清“情”与“境”的关系,两者相互关联。“情”因“境”生,“境”为“情”设。“境”把物理现象的概貌呈现在学生面前,把生动有趣的物理环境带入教室,活跃课堂,让学生不知不觉中走进教材。情境教学自然注重情境的创设,“情”通过学生课堂表现生成,“境”由教师挖掘,二者相辅相成,相互促进发展。

二、物理情境中建立物理概念的教学方式

《义务教育物理课程标准(2022年版)》对“如何教学”给出的建议:“物理概念的建立和理解需要在物理情境中实现。”因此,物理教学中适时立足“生活、生产、自然、科技等方面”创设情境,让学生从情境中体验、思考,建立物理概念。教师根据授课内容分析课标、学情及教材内容,在授课前搜集与教学内容相关的素材,为学生创设感悟、实验的情境。当学生建立物理概念后,教师再引入生活实例来修正概念,让学生在大量生活实例的分析中建立正确的概念,最终形成物理观念。

三、物理情境中形成物理观念的教学

“气体的压强”教学思路:从课标、学生学情和教材分析三个方面提出教学目标。当教学目标确定后,首先,选定情境素材,创设趣味生活类物理情境,让学生从情境中有所感悟,初步形成概念;其次,创设实践启迪类情境,让学生从实践中初步建立概念;再次,创设升华质疑类情境,通过理论学习修正概念;最后,创设触类旁通类情境,从实践中应用概念。

(一)教材分析

“气体的压强”是苏科版八年级下册物理第十章第三节的内容。在“气体的压强”这节课中,第一部分讲的是“体验大气压强的存在”;第二部分为“估测大气压的值”和“影响大气压变化的因素”;第三部分内容为“探究流速对流体压强的影响”。

(二)学情分析

学生经过近一年的物理学习,已经初步具备了物理学科的思维方法和能力,能尝试解决物理学科中的问题,但依然以形象思维为主。八年级的学生有强烈的求知欲,但他们对事物的认识还不够全面,仍需要借助具体形象材料的支持。教师在教学中应充分发挥生活事例的作用,借助学生已有的气压知识和生活经验,调动学生学习的积极性和主动性。

(三)教学目标

1.利用生活中的物理情境,让抽象的问题具体化,让复杂的问题简单化。

2.让学生认识大气压、了解气压的影响因素,能用气压概念解释自然现象,掌握气压的物理概念。

3.通过情境逐层推进,培养学生观察、思考、分析、论证的能力,形成科学严谨的态度。

(四)教学过程

1.创设趣味生活类情境,感悟情境中的物理知识,初识物理概念

体验物理情境:在空的矿泉水瓶中装入少许热水,拧紧瓶盖,摇晃热水后将瓶静置在桌面上,观察瓶身的变化;播放手压式水泵工作原理视频,观察水泵内部结构。

学生活动1:观察矿泉水瓶变瘪实验和手压式水泵工作视频,思考:“为什么瓶身变瘪?谁对瓶身施力?水在水泵中为什么能从低处流向高处?谁对水施加了向上的力?”

学生活动2:让学生尝试用塑料片覆盖住装满水的水杯口,将水杯倒置,观察杯中水是否外流。

学生活动3:学生在杯身侧面戳一个孔,观察水和塑料片。

设计分析:新课教学开篇引入生活中的物理情境,学生对此情境不陌生,跃跃欲试,激发学习兴趣,课堂上掀起一段小高潮。通过观察现象,尝试实验、小组讨论与分析,试着尝试用“非正式学习”环境下获得的知识解释物理现象的成因,引出现象中关联的知识,初识概念“大气压”。在活动2中,学生共同完成一个难度不大的实验,他们在学中做、在做中学,在利用“大气压”初概念解释现象时,又发现大气压作用方向的问题,激发学习兴趣。活动3情境中,学生观察到大气压把塑料片和水压在杯中不流出,初步感受大气压的大小,随后在杯身侧面戳完孔后,气体便可从孔中进入杯内,将水压出,为之后分析物体内外气压不平衡时会发生的现象做铺垫。至此,“大气压”的初概念已经在学生头脑中形成。

学生活动4:模拟“马德堡”半球实验。教师将两个透明大吸盘底部对齐,随后用力挤压出内部空气,在两个吸盘连接处涂上凡士林,安排两名学生同时向两侧用力,尝试将吸盘分离。

设计分析:学生利用两个透明吸盘,排尽其内空气,彼此向两边使大力才能勉强把吸盘分开,感受大气压的威力。学生在实验中毫无疑问确认了大气压的存在,真切感受到大气压的强大,同时也能佐证关于大气压的方向问题。通过这个实验,学生确认初识概念的准确性,在这些能找到共性的实验中初步建立“大气压”和“大气压”有大小的概念。

在引入环节,概念为本的教学促进学生思维的发展,“情”和“境”的二重性在此发挥了重要作用。

2.创设实验启迪类情境,感知情境中的物理知识,初建物理概念

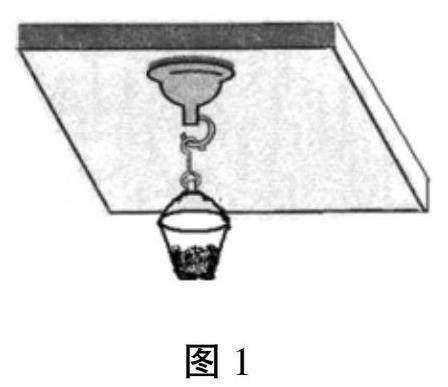

学生活动1:将一个透明吸盘贴在金属板上,用力挤出内部空气,吸盘吸附在金属板表面,接着不断向吸盘下挂重物,观察吸盘的变化(如图1)。

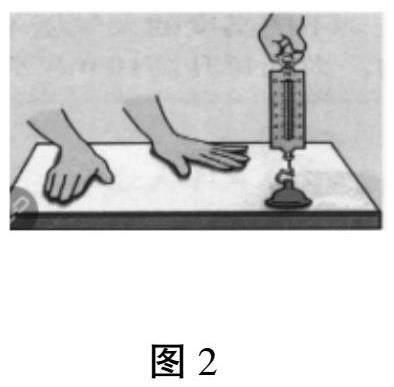

学生活动2:利用吸盘、弹簧测力计、细线粗略估测大气压值(如图2)。

设计分析:学生在吸盘下挂重物不掉落的现象中加深对大气压大小的认知。为了帮助学生从概念的感知发展到建立准确概念,本活动指导学生利用器材估测大气压的值,让学生基于观察去发现解决问题的方法,观察与实验相结合,建立从现象到概念的发展,帮助学生理解新概念。教师在教学中利用同系列器材引导学生估测大气压,符合逻辑关系的发展。

3.创设升华质疑类情境,掌握情境中的物理知识,修正物理概念

学生活动1:观察家用压力锅煮饭;用注射器向肌肉注射药液;热水壶瓶塞被顶起。

设计分析:学生在初步建立“大气压”概念之后,让他们回归生活,观察上述三个生活中的场景,利用情境引发学生思考,上述几个现象的产生是否都与“大气压”有关。在加强对大气压认识与理解的过程中,教师组织学生热烈讨论,得出的不同答案又掀起本节课的高潮。大部分学生发现:并不是所有与气体压强有关的现象都与“大气压”有关,理由是大气压不等同于气压。本环节的设计充分考虑到要让学生经历通过现象建立的初概念是需要用事实佐证的过程,修正对“大气压”的理解。气体压强和大气压概念的认知偏差,此番探讨修正了学生的物理概念,认知的逻辑系统和概念的准确建立,这种层次关系通过一定的系统思维有序、有结构的整合,形成完整的认知体系。

4.创设触类旁通类情境,内化情境中的物理知识,应用物理概念

学生活动1:观察大风大雨中,路人的雨伞变成了“喇叭伞”(如图3)。

学生活动2:拼搭竹蜻蜓,双手轻轻一搓,竹蜻蜓便“扶摇直上”。

学生活动3:利用吹风机从乒乓球一侧向上吹,观察乒乓球的状态(如图4)。

设计分析:这部分知识与气压紧密联系,流体气压与流速的关系紧密衔接气压的概念,又作为进阶的物理概念,学生修正气压和大气压概念之后,通过这些活动充分了解气压的大小可以通过改变其流速实现,进一步完善物理概念。这些情境的引入来源于生活,在自然衔接中突破本节课的难点,重构学生物理认知。

(五)教学成效

通过创设不同类别的物理情境,学生先后感知物理知识、感悟概念知识、掌握物理知识和应用物理知识,由初步形成物理概念、初建物理概念、修正物理概念到应用物理概念,最终在自己的头脑中形成了物理观念,实现了对物理知识的重新建构。

学生活动1:中国农村有一种原始的烟囱,在其上部用砖块砌成一个横向的风道,能说说设计上的作用吗?

学生活动2:赛车的车尾都会安装尾翼,你知道其中的奥秘吗?

学生活动3:动手实践——利用三个塑料瓶盖、一块橡皮膜、胶带、塑料注射器一个、一根塑料管,制作一个手压式压水器(如图5)。

设计分析:通过应用和实践类情境,把物理概念关联生活,形成完善的物理观念,学生分析问题、解决问题,在实践探究过程中锻炼物理思维,这些环节环环相扣,为学生的学习提供多样化的途径,着眼于学生的发展。

四、总结

基于教学情境的物理教学,能让学生从情境中观察、思考、分析、论证,在应用过程中形成物理观念。当教师创设真实情境后,学生可以在探究和实践中对物理知识进行深度加工,建立物理概念。并且,教师还需要借鉴生活情境,引导学生利用所形成的物理观念解释生活中的实际问题。

(作者单位:苏州市第十六中学校)

编辑:温雪莲