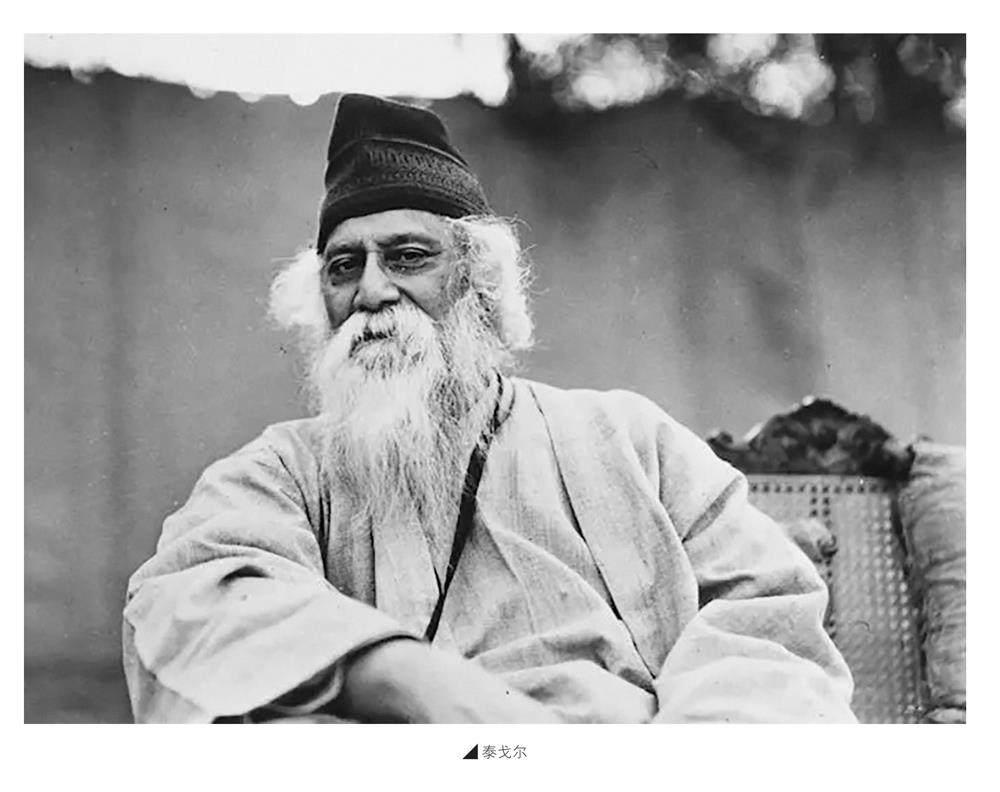

1924年,泰戈尔访华

白开元

为了增强国际文化交流,1920年9月,梁启超联合蔡元培、林长民、张元济等创办讲学社,以聘请国外著名学者来华讲学,其基本计划是每年以两千元招请西方学者一人来华讲演。被称为四大名哲的杜威、罗素、杜里舒和泰戈尔先后访华讲学。以当年中国之贫弱现实,这样的活动强烈地吸引了人们的关注,轰动一时,对中外思想文化交流和五四新文化运动产生了巨大影响。

无论过去还是现在,跨文化的交流都是极其重要的,先哲们从未先入为主地认定真理仅仅存在于某一种文化之中。相反,如果人类还有什么出路的话,那出路就存在于文化间的互动之中,存在于基于文化间性(文化之间相互影响的程度和方式)的思考与展望之中。

1924年泰戈尔访华是中印文化交流史上的一件大事,今年正逢泰戈尔访华一百周年,在这一时间节点明确前述观点,对我们客观看待中外文化交流的历史,无疑具有重要意义。

启程访华,“疏通依旧存在的交往之路”

早在1920年,蔡元培等知识界人士就向泰戈尔发出过访华邀请,但因为泰戈尔事务繁忙而未能成功。1922年,讲学社再次向泰戈尔发出访华邀请,并承诺承担所有费用,这一次泰戈尔答应了,但由于身体原因,访华之旅最终推迟到1924年4月才成行。陪同泰戈尔访华的,有泰戈尔创办的国际大学的梵文教授吉迪莫汉·森、画家南达拉尔·鲍斯、加尔各答大学的历史学家卡里达斯·纳格,以及其私人秘书埃尔姆赫斯特和在斯里尼克坦参与农村改革项目的格林小姐。

1924年3月21日,泰戈尔乘坐“埃塞俄比亚号”客轮离开加尔各答港码头,抵达新加坡后,换乘日本船“热田丸号”,于4月8日抵达香港。

孙中山先生在广州听说泰戈尔途经香港,专门派人送去一封落款为“中华民国政府总部,广州,4月7日”的信件,邀请泰戈尔访问广州。

泰戈尔的旅伴向他进言,他是应北京东道主的邀请前往华北的,在广州的国民政府只是一个临时政府,且和北京政府处于对峙状态,在这种形势下,对他来说,规避才是上策。

泰戈尔不愿陷入政治旋涡,便以“抽不出时间”为由,婉言谢绝了孙中山的邀请,不过,他告诉孙中山的使者,回程途中将去广州。但后来因时间匆促,他未能履行诺言。东方的两个伟人最终未能晤面。

4月12日,泰戈尔到达上海港,受到徐志摩、瞿菊农、郑振铎等文化名人及文学研究会、上海青年会、江苏教育会等团体代表的热烈欢迎。在张君劢家的庭院里举行的欢迎会上,泰戈尔描绘了中印两国古代的友好交往,并满怀信心地说:“不久的将来,我们将为同属亚洲大陆而自豪,亚洲的阳光将穿透灾难的乌云,照亮生活的道路。”

4月14日,泰戈尔在徐志摩、瞿菊农的陪同下到杭州游览。西湖水光潋滟,泰戈尔乘坐游船在碧水间轻漾,仿佛身处仙境。弃舟登岸,进入灵隐寺。方丈告诉泰戈尔,印度僧人慧理于公元326年至364年在杭州居住,在西湖旁的山坡上建造了这座著名的灵隐寺,泰戈尔听了深受感动。

当天,泰戈尔应浙江教育会的邀请发表演讲。他说:“我是印度人,你们是中国人,我设法了解你们,不是为了提高你们的觉悟和道德水平。当认识到,团结是自然而然形成的,并无或好或坏的隐蔽的动机时,人类世界的一切误解便烟消云散。为此,我恳请你们帮助我顺利地朝这个目标前进。”在讲话中,泰戈尔首次谈到他的访华使命:“我特来邀请你们重新疏通我认为依旧存在的交往之路,这被人忘却的路上杂草丛生,但轮廓依稀可辨。我荣幸地认为,通过这次访华,中印两国将更加贴近,这不是为实现政治或商业的目的,只是为无私的人类之爱。”

泰戈尔在上海和杭州逗留六天之后,于4月18日晚上乘轮船前往南京。徐志摩在上海和杭州为泰戈尔翻译。在两地的欢迎会和演讲会上,泰戈尔发现听众听了译文后面露欣喜神情,便明白徐志摩翻译的讲话内容打动了听众,不禁钦佩这位青年的非凡才华。

徐志摩请泰戈尔为他起个印度名字,泰戈尔沉思片刻后,说:“那我叫你‘Susima(素西玛)吧,在孟加拉语中,它的意思是‘雅士。”

徐志摩连声表示感谢,又说:“那我是否也可用个孟加拉语单词称呼您呢?”

泰戈尔脱口说:“叫我Dada。”

“Dada是什么意思?”徐志摩问。

“大哥。”

“不行,不行!”徐志摩连连摇手,“您已年过六旬,年龄与我的爷爷辈差不多,怎么能叫您大哥呢?”

泰戈尔回答道:“在我们孟加拉语中,有不少多义单词。Dada这个单词有两个意思,一个意思是大哥,另一个意思是爷爷。弟弟叫哥哥Dada,孙子叫爷爷也是Dada。说者听者都不会产生误解。你叫我Dada,你愿意采纳其中哪个意思,对我而言,均可接受。”

从此,徐志摩称泰戈尔“Dada”,泰戈尔称徐志摩“Susima”。这样的称呼体现了两位忘年交的亲密关系。

在南京期间,泰戈尔应邀到东南大学发表演讲。那天,体育馆里座无虚席,泰戈尔首先表达了喜悦之情:“无论在什么地方,有机会对学生和青年讲话,我总感到我的青春顷刻间复活了。我知道,你们这些年轻人,不需要现成的箴言的支柱,不需要磨光的禁令的戟矛,不需要僵死的书本中的教条。你们带来的年轻生命的礼物,犹如天空的晨星,以希望之光辉映着你们国家未来的岁月。我要高唱青春的赞歌,我是青春的诗人,你们的诗人。”

这番话在学生中激起雷鸣般的掌声。

泰戈尔鼓励学生:“伟大的未来正向我们走来,离我们很近了。我们应当准备迎接这个新时代。”

北京之行,肩负“和平和爱的使命”

4月23日傍晚,泰戈尔和随行人员乘坐专列抵达北京。在车站迎接他们的有梁启超、蔡元培、胡适、梁漱溟、林长民等名人,以及学生、老师、记者和各界代表。身穿长袍、头戴绛色印度帽、白发银髯的泰戈尔刚走下列车,站台上立刻响起了震耳欲聋的鞭炮声。林徽因上前,一面向他敬献花束,一面用英语说:“欢迎您来北京访问。”泰戈尔在梁启超等人的簇拥下走出车站,两旁的女孩儿向他抛撒花瓣……

次日,泰戈尔游览北海公园,出席欢迎会。梁启超在欢迎词中说:“七八百年来,我们彼此热爱,彼此尊重,像亲兄弟一样相处。我们都投身于发现和弘扬世界的真理。我们已踏上奔向人类目的地的旅程。我们深切感到相互合作的必要性,尤其感到,我们中国人需要兄长印度人的带领和指导。”

听到梁启超对自己寄予极高的期望,泰戈尔心里有些不安,他在答词中说:“我不是你们的导师,也不是你们的引路人,我只期望我被认为是你们中间的一员。你们要是把我看成是一个携来福音、是来对你们讲经布道的人,我心里会有些懊丧的。”

关于学习西方科学技术和继承本民族文化传统的关系,泰戈尔谈了自己睿智的观点:“我们借用西方的科学技术,是正确的。西方人的许多东西值得我们接受,但如果我们忘记本民族的智慧凝成的精神财富,那就是堕落,就是对我们祖先的侮辱。”

4月26日,北京佛化新青年会邀请泰戈尔到法源寺赏丁香花。泰戈尔对坐在丁香树荫下的听众再次谈了他的访华使命:“我们是印度先圣前贤的后代……我们来到中国,肩负同样的使命——和平和爱的使命。我觉得,在当今时代,当人类的民族互相残杀、争夺彼此的财物时,古印度的精神呼吁我们竭尽全力,把安宁送进陷入骚乱和冲突的他们的心中。我希望,古印度的精神将给予我们完成使命的勇气。”

此后,泰戈尔受邀分别在先农坛和清华大学演讲。在先农坛,聆听的青年学生多达数千人。这次讲话中,泰戈尔主要表达了他对东西方关系的认知。他认为,西方是剥削者,他们闯进我们的家园,抢劫我们的钱财。面对这样的世界,他表示“我们要从昏沉中猛醒,这是我们的责任”。在清华大学,泰戈尔回答了学生们提出的各种问题。他号召青年学子了解自己的文化和历史,高举华灯,参加世界文化的盛大灯节,并以委婉的语言对青年学子谈到一味追求物质利益的危害。

在北京期间,泰戈尔还与东道主就戏剧艺术交流意见。泰戈尔对中国文学和京剧很感兴趣,在开明戏院,梅兰芳邀请他观看了自己新排的神话剧《洛神》。演出结束后,泰戈尔亲自到后台祝贺演出成功,并对布景提出了改进意见。他说“色彩宜用红、绿、黄、黑、紫等重色,应创造出人间不常见的奇峰、怪石、瑶草、琪花,并勾勒金银线框来烘托神话气氛”。后来,梅兰芳根据泰戈尔的意见,请人重新设计《洛神》的布景,使之与剧情更为协调。演出次日,在为泰戈尔举行的送别宴会上,梅兰芳请泰戈尔题诗。泰戈尔欣然命笔,在梅兰芳的一柄纨扇上用孟加拉文写了一首小诗,并译成英文:

认不出你,亲爱的,

你用陌生的语言蒙着面孔,

远远地望去,好似

一座云遮雾绕的秀峰。

这首诗表明泰戈尔在观看京剧时,朦朦胧胧地获得了美的享受,也道出了他由于语言的障碍,难以完全理解人物复杂的内心世界,无法充分领略京剧艺术真谛的一丝遗憾。梅兰芳十分高兴地收下了这件墨宝,回赠给泰戈尔几张京剧唱片。这些唱片至今仍保存在国际大学艺术学院的博物馆里。

演讲会场上的难堪一幕

5月8日是泰戈尔六十三岁的生日。这天,东道主为泰戈尔举办了祝寿仪式。仪式在天坛草坪上举办,很是隆重。首先,胡适用英语致欢迎词。接着,梁启超为泰戈尔起了一个中国名字“竺震旦”。

梁启超解释说,中国称古代的印度为“天竺”。泰戈尔全名 Rabindranath Tagore的第一个音节Rabi的孟加拉语意思是“太阳”,第二个音节indra 的孟加拉语意思是“雷神”,意即诗人如太阳普照大地,似春雷促万物复苏。而古代印度称中国为“震旦”。泰戈尔当以印度国名“天竺”中的“竺”为姓,故而为他起名“竺震旦”。梁启超把镌刻有“竺震旦”三字的一方印章交到泰戈尔手中,泰戈尔听了徐志摩翻译的这番话,激动不已,起身双手合十,频频向东道主致谢。梁启超用心良苦地为其起了这个涵义深远的名字,寄予了中国学者对泰戈尔在两国文化交流中发挥重大作用的殷殷厚望。

仪式上,东道主还安排了泰戈尔英译名剧《齐德拉》的演出。随同泰戈尔访华的画家南达拉尔·鲍斯参与了舞台布景的设计和搭建。泰戈尔在京期间的翻译和陪同——林徽因和徐志摩参加了演出。泰戈尔看了非常满意,在演出结束后,上台与导演和演员一一握手,表示祝贺。包括鲁迅在内的诸多文化界名人都观看了这场演出。

次日上午,泰戈尔应讲学社的邀请在北京真光影戏院为青年作演讲,出乎泰戈尔的意料,会场上出现骚动,竟有人进来散发攻击他的传单。

泰戈尔自踏上中国土地的第一天起就多次声明,他的访华使命是疏通被忘却的荒草遮盖着的中印文化交流古道。他是诗人,不是政治家,不是来当导师的。在此前的演讲会上,他谈及关于西方文明与东方文明,以及物质文明与精神文明的个人看法,强调自己不是给中国人上课,不是为中国指明社会发展方向。但有些激进分子,牵强地、片面地把泰戈尔的观点与中国的现实联系起来,对其不合自己口味的言论大加挞伐,称泰戈尔是复古派,对他下逐客令。泰戈尔为此心灰意冷,取消了原计划的几场演讲,改为去西山休养。

其实,泰戈尔认为科学知识造就了西方的繁荣和物质文明,东方想摆脱落后,应当学习“欧洲所有的科学知识”,但当欧洲“炫耀科学,吹嘘武力,贪图金钱,凌辱全世界的人民”,“把科学用于屠杀人类”时,他是坚决反对的。他认为,欧洲国家走上掠夺世界各国的战争之路的内在原因是“贪婪”。印度《奥义书》中一再告诫人们“切莫贪婪”。泰戈尔认为,这句箴言体现了印度文明的精神内核,是治疗西方堕落的“良药”。然而,中国某些知识分子未能全面研究泰戈尔的思想,造成了冲击演讲会场的难堪一幕。

“一阵喟叹的清风”

5月18日,在燕京大学举行的欢送会上,泰戈尔呼吁中国朋友和他一起接受、承担起人类的精神团结的使命:“愿你们对我说‘我们也承认这个理想,否则,我只得认为未完成我的使命。你们议论我时,不要把我当作客人,而应把我当作伟大的事业中一个祈求你们的爱、同情和信念的人。我在你们中间只要发现一个接受这个理想的人,我将感到无比欣慰。”

泰戈尔说完,胡适立刻发言表示:“泰戈尔一行高雅地令人钦佩地完成了使命。”起初,胡适对泰戈尔的态度是游移不定的,但在与泰戈尔相处数日,听了他的讲话后,胡适的态度发生了很大变化。他说:“如果允许谈个人体会,我想说,作为我个人,已完全对我们的客人解除了戒备,通过个人接触,我从一个相当缺乏同情心的态度冷漠的人,转变为一个热情赞美诗人及其朋友的人。我从诗人的人格中感受、获得了温暖。”

泰戈尔在北京逗留了四个星期。离开北京的前一天,即5月19日,他应“国际协会”的邀请作最后一次演讲,题目是《诗人的宗教》。中国九种宗教团体的代表身穿具有宗教特色的服装,坐在演讲台下聆听。

泰戈尔说:“我很高兴,当我即将离别中国之时,吉尔伯特·里德博士给了我一个对你们讲心里话并谈一谈在中国尚未谈过的话题的机会。我信奉的宗教是一个诗人的宗教。我对它的所有感觉来自想象,而不是来自知识。我坦率地说,关于邪恶和人死后发生的事,你们提问题,我的回答不会让你们满意。我敢肯定,在欢乐的光照下,当我的灵魂接触了无限,强烈地感觉到了它时,新的机遇就会来临。”

离开北京前,泰戈尔应林徽因的请求写了一首赠诗:

蔚蓝的天空俯瞰苍翠的森林,

它们中间吹过一阵喟叹的清风。

泰戈尔缘何为林徽因写下这首看似描写风景的小诗呢?

泰戈尔从上海入境,经南京、济南到北京,一路上会见各界著名人士、发表演讲,全程由徐志摩担任翻译。翻译之余,徐志摩不仅与泰戈尔畅谈人生、交流文学创作的心得体会,也对他诉说爱情方面的苦恼,言谈中流露出对林徽因的爱恋。在徐志摩和林徽因一起无微不至地照顾泰戈尔的日子里,泰戈尔似乎觉得他们是理想的一对。为了消除徐志摩的愁悒,据说泰戈尔曾委婉地向林徽因转达过徐志摩的缱绻之情,可得知林徽因已与梁思成订婚,看到林徽因毫不动摇,一贯恪守婚姻道德原则的他感到实在是爱莫能助了。

在这首小诗中,泰戈尔把徐志摩喻为蔚蓝的天空,把林徽因喻为苍翠的森林。在泰戈尔心目中,他们是高贵而纯洁的,但他们中间横亘着难以逾越的障碍,只能像天空和森林那样,永世遥遥相望,难成眷属。泰戈尔把自己比作一阵清风,清风的喟叹中流露出当不成月老的无奈和惆怅。

5月20日是泰戈尔离别北京的日子。步出旅馆房间时,工作人员提醒他:“先生,请再看一眼,房间里可有您落下的东西?”

“除了我这颗心,没落下别的东西。”泰戈尔神情凄楚地回了一句,忧伤的语调中满是留恋之情。

太原之行,与阎锡山讨论农村建设

泰戈尔一行乘火车离开北京,次日,抵达山西省省会太原。会见山西都督阎锡山时,泰戈尔提出在山西开展乡村建设试验的建议。

阎锡山完全赞同泰戈尔的建议。他说:“人到世上是为过幸福日子。政府的责任就是排除实现这个目标之路上的一切障碍。按照儒家学说,家庭是一个整体,个人是整体的一部分。家庭幸福,国家方能昌盛。”

谈到为民众造福,泰戈尔说:“整个社会如不富庶,个人就不能真正获得幸福。我想让民众自己掌握自己的命运,他们只要有了自尊心,就能实现自救。”

对于这两位性格完全不同的人物的会见,随行的印度历史学家卡里达斯·纳格说:“这是印度教先哲与中国行政长官之间富于象征意义的会晤。”

当天下午,在太原各界群众举办的欢迎会上,泰戈尔就现代经济与道义发表演讲,以哲人的眼光诠释缺失道义的财富正把世界带进沙漠。泰戈尔的私人秘书埃尔姆赫斯特就斯里尼克坦的农村改革项目作了讲话。后来,他在一封信中说:“‘省长阎锡山听了斯里尼克坦的农村建设的介绍后,产生了浓厚的兴趣。原因可能是,中国的农村问题比印度更复杂,更需要改革。”

之后,泰戈尔乘火车从太原到达汉口,在体育场为数千听众就教育问题发表演讲。当晚,乘轮船离开汉口前往上海。

完成既定使命,却有些“不是时候”

5月28日,泰戈尔回到上海,成为意大利诗人蓓娜夫人的客人。傍晚,他在教育人士的茶话会上,以生动的语言讲解了自己的教育理念和办学经历。

次日上午,上海各界人士为泰戈尔举行欢送会,他们中间除了中国人,还有日本人、波斯人和印度人。泰戈尔在告别词中热情歌颂了中国人民,并表达了自己的感谢。他说:“中国人民是伟大的人民,他们创造了美的世界……我感受到了你们人性的爱抚……我第一次来到这儿的那天,你们对我的热烈欢迎,是以贷款的方式预付的……”

最后,泰戈尔以略为伤感的语气说:“我的厄运尾随我从印度来到中国。我并未时时沐浴于同情的阳光中,从天际某个角落,不时传来愤怒的乌云的轰鸣。你们中间的某些爱国者担心,我从印度带来的‘精神传染病,也许会削弱他们对金钱和物质主义的旺盛的信任。我向那些情绪紧张的人保证,总的来说,我对他们是无害的。我无力阻拦他们‘进步的步伐;他们奔向市场出卖他们缺少信任的灵魂,我无力把他们挡回去。我还要让他们放心,我至今未能使一个怀疑论者相信他有灵魂、相信道德之美比物质力量有更高的价值。我敢肯定,一旦知道结果,他们会原谅我。”

把泰戈尔的告别词与他抵达上海时的第一次讲话作比较,可以明显地感到,他在两次讲话中的情绪大不相同。告别词中交融着他未被整体了解、个别演讲受到纷扰的不快和受到过分抨击的委屈。但泰戈尔不愧是伟人,告别词仍让人感受到他对中国人民的挚爱、他的豁达胸襟,以及他对自己观念的坚守。

1924年8月,印度的《现代评论》杂志发表了埃尔姆赫斯特的《泰戈尔访华》一文,文中说:“在中国,有一些人坚信,文明必须有道德基础,如果缺少确保稳定和和谐的道德平衡,单纯的物质繁荣就容易引导国家走向毁灭。作为一个朋友,泰戈尔的声音传到了他们的耳朵里。”(“泰戈尔的声音”,指泰戈尔在各地演讲中所谈的“物质和文明”的关系。“他们”即“一些人”,指胡适等同意泰戈尔观点的中国人。)

其实,从某种意义上说,泰戈尔的访华之旅来得有些“不是时候”。

虽然泰戈尔和他的作品在中国曾经受到热捧,他的印度出身和赞美“东方文明”的观点也颇受中国人认同,但自1919年五四运动之后,“民主与科学”席卷中国知识界,对急需发愤图强改变落后面貌的中国人而言,单纯讲“精神和道德”——这其实也并非泰戈尔的本意——已不再有广阔市场。

尤其是1923年中国知识界爆发的“科玄之争”,更是让泰戈尔的访华之旅处于微妙境地。

当时,中国知识界围绕“科学能否解决人生观”这个问题,分成了三大派别。第一派是“玄学派”,以梁启超和张君劢为代表,坚持认为人有自由意志,科学只能用来指导物质生活,而哲学才能指导精神生活。第二派是“科学派”,以胡适、吴稚晖为代表,认为这两方面是统一的,科学也可以解决人生观的问题,而哲学不过是空想的“玄学”。两派之外,还有个第三派,那就是以陈独秀为代表的左翼知识分子的“唯物史观派”,他们认为人生观(也就是精神生活)是由物质生活决定的,不存在什么“自由意志”。

这三派争论的,其实是当时困扰中国人的大问题:能救中国的,到底是东方文明还是西方文明?

“玄学派”认为,物质文明属于西方,精神文明属于东方,精神文明要比物质文明更重要;“科学派”认为应该继续向西方文明学习;“唯物史观派”认为只有唯物史观是科学真理,才能救中国。其中,“科学派”和“唯物史观派”虽然观点略有分歧,但总体都是支持“科学”的,所以经常一起联手对战“玄学派”。

理顺了这层关系,就不难看出泰戈尔的中国之行为什么会遭遇尴尬了。

泰戈尔是“讲学社”出面邀请的,而“讲学社”正是“玄学派”领袖梁启超联合蔡元培、林长民等人成立的。“科学派”和“唯物史观派”自然认为,泰戈尔是“玄学派”请来站台的一杆大旗。而泰戈尔确实喜欢讲东方文明固有的道德和精神,并呼吁以此来抵御西方物质文明的入侵和破坏,这很容易让人相信他是应邀来“助拳”的。更何况,泰戈尔抵达北京后去了法源寺,还专门拜访了逊帝溥仪,这更让陈独秀等人担心泰戈尔成了“旧文化”的代言人,会助推中国的“倒退”。

但对于在中国发生的这场思想争辩,泰戈尔在来华前并不知晓,他认为自己只是来做一场文化交流之旅,来寻求中国和印度的沟通和交流,所拜访的也只是自己感兴趣的中国文化,却不料身陷这场争论的旋涡之中。

回顾泰戈尔访华经历,虽然因为当时复杂的历史环境,一些人对他有所误解,但总体而言,通过与中国文化界人士广泛接触和交流,其既定的疏通中印两国交流古道的使命,应该说是完成了的。此后,中印两国的文化交流,如泰戈尔所希望的那样,日趋频繁,硕果累累。