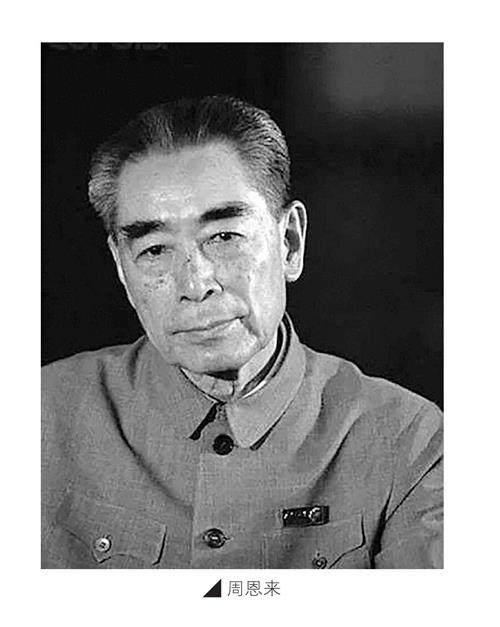

周恩来最后600天(十四)

顾保孜

1975年12月20日早晨,危在旦夕的周恩来迫切要见中共中央对台工作领导小组办公室主任罗青长,遭张春桥无理拒绝。邓小平坚定地说:“这个时候了,总理要见谁,就让见谁!”

1976年元旦,毛泽东发表了两首词,周恩来听后发出了轻微的笑声。周恩来又一次从死神那里挣脱回来,吐出微弱的“呜呜”的音节,会不会是要见邬吉成?

语重心沉

1975年12月的一天深夜,室外刮着呼呼的刺骨寒风,病室内挂着厚厚的紫红色丝绒帘子,室内静悄悄、暖融融的,在柔和的灯光下,护士守护在床旁,观察与记录血压、体温、脉搏、呼吸、输液速度等情况。周恩来闭着眼睛,神情安详,呼吸轻微。他似乎睡得正香,发出极小的鼾声。突然他醒了过来,吩咐秘书给邓小平办公室打电话。他想知道刚发生大地震的辽宁营口地区的情况。他问华国锋、纪登奎他们是否安全抵达营口地区,他急于了解那里地震的严重程度、死伤人数、房屋毁坏情况、还有多少百姓未能安置等情形。秘书向他报告华国锋等人已安全到达灾区,有关灾情的初步情况及正在进行的抢险救灾工作,等进一步的情况报来后再汇报。

等秘书将情况说完,周恩来又是一身大汗。但他的神情安详了许多。

12月20日上午,周恩来体温达到三十八点七摄氏度。但这时,危在旦夕的周恩来突然提出要见中共中央对台工作领导小组办公室主任罗青长。

张春桥时任解放军总政治部主任,也负责对台工作,加之那天是他值班,秘书就将总理要见罗青长的要求报告给了张春桥。张春桥一听总理要见罗青长,不由分说一口拒绝,理由是总理已经病危,不能再见任何人,更不要说谈工作了。

秘书放下电话,想了想,还是想帮总理完成这个心愿,于是赶紧找邓小平“救驾”。邓小平听到这一消息,当即在电话里就急了:这个时候了,总理要见谁,就让见谁!

有了邓小平的“指示”,秘书赶紧安排会见事宜。

尽管罗青长对这次召见也十分意外,但他心里还是很高兴的,至少说明总理病情好转了,不然怎么能找人谈话呢。但罗青长赶到医院后,才知道他一路的期盼与高兴只是一个美好的愿望。

当他走进总理的病房,几乎不相信自己的眼睛:总理那张被大家所熟悉的俊朗面容,已被病魔折磨得完全变了形,他原先标准线条的身躯像缩了水一样,在被单下显得很瘦很单。他努力控制住自己悲伤的情绪,在总理的病床前坐了下来,刚问了一声总理好,就听见周恩来歉意地对他说:“我实在疲倦了,让我休息十分钟再谈。”没等罗青长反应过来,周恩来又陷于昏迷状态。

医生护士们都拥到跟前观察情况并开始抢救。罗青长只好退出病房,在旁边的小客厅等候周恩来清醒过来。这时罗青长的心一下子沉到了底,难道总理真的到了生命的最后时刻?一想到总理这个时候还在操心国家大事,关心台湾问题……他的心像被刀割一般疼痛。

就这样,罗青长一直等到中午,周恩来才苏醒过来,听他汇报台湾的有关情况。汇报的时候,罗青长尽量简短一些,因为他感觉得到总理是在忍受着病体的巨大痛苦倾听他说话。

罗青长汇报时,周恩来不断询问台湾的近况和在台湾的老朋友的情况,罗青长一一做了回答。他们这样的交谈不过进行了十五分钟,周恩来再次被病痛折磨得说不出话来,好一会儿才打起精神,对罗青长说:“不要忘记台湾的老朋友……”罗青长听到这里,再也忍不住了,背过脸去,泪如雨下。

周恩来这句话说完,慢慢地闭上眼睛,再次陷入了昏迷。

罗青长在病室外面等了一会儿,得悉情况稳定下来了,但他知道总理的病情已是相当严重,他不能让总理太累而发生晕厥,就没有向总理告辞便离开了医院。事后,罗青长一提起这件事情就感到难过而落泪,也感到非常遗憾,他没能聆听到总理最后的指示。

罗青长也是周恩来生前与之谈论工作的最后一个部长。

回光返照

周恩来不管身体什么情况,每天必须了解国内外情况,以前是自己看国际简报、国内动态和参考资料等文件材料,后来无法坐起来,就按照文件密级和报刊分类,分别由秘书、卫士、医生或者是护士念给他听。到生命的最后一刻,只要醒来,他的头脑都十分清楚,不仅认真地听,而且要求报纸上的大小消息都要念,边边角角的消息都不漏掉。

12月份以后,周恩来进入时而昏迷时而清醒的状态,给他念报纸的赵炜开始有顾虑了。她知道总理对未来的政治形势很关心,也十分担心邓小平能不能顺利主持工作,她担心有些消息会对总理的精神有负面影响。

于是赵炜将这个担忧告诉了邓颖超。

邓颖超也觉得赵炜的担忧有道理,她将张树迎、高振普、张佐良和赵炜叫到一起商量。大家都觉得总理在生命垂危时刻,尽量不告诉他任何不好的消息。邓颖超听了大家的意见,果断地做出一个决定:为了不给总理增加负担,新近的报纸就不要给他读了。

可是,不给总理读报纸也不行啊。大家要想个办法,既让周恩来听到报纸的内容,又不让他受到刺激。邓颖超想了想说:那就念旧的吧。大家想想也只有这个“善意的谎言”可以“骗”过精明的总理。

就这样,几位在周恩来身边工作时间较长、感情较深的工作人员,为让总理走得安心,不得不造了一回“假”——把以前的报纸改了日期再读给他听。

但大家知道总理心细过人,搞不好会发现破绽,如果那样,可能会对总理造成更大的感情伤害。就是“造假”也要造得天衣无缝。留在西花厅的钱嘉东、赵茂峰和纪东三位秘书担负起改报纸的任务,从国务院印刷厂借来同《人民日报》同样字号的铅字,将过去报纸上的日期改为当天的日期。这样的话,万一总理接过去看一看,也不会发现是过去的报纸。他们一般先看报纸内容,如果上面没有对总理不利的消息才修改日期。

大家就这样看“假”报纸、造“假”报纸、读“假”报纸,一直坚持到周恩来去世。

但也有一天的报纸是完全真实的,那就是1976年元旦。

元旦一早,已进入弥留之际的周恩来在似睡非睡中隐约听到了电台的广播声,他知道是元旦社论,发表了毛泽东的两首词《重上井冈山》和《鸟儿问答》。他赶紧让赵炜将当天的《人民日报》找来读给他听。

水调歌头·重上井冈山

久有凌云志,重上井冈山。千里来寻故地,旧貌变新颜。到处莺歌燕舞,更有潺潺流水,高路入云端。过了黄洋界,险处不须看。

风雷动,旌旗奋,是人寰。三十八年过去,弹指一挥间。可上九天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还。世上无难事,只要肯登攀。

念奴娇·鸟儿问答

鲲鹏展翅,九万里,翻动扶摇羊角。背负青天朝下看,都是人间城郭。炮火连天,弹痕遍地,吓倒蓬间雀。怎么得了,哎呀我要飞跃。

借问君去何方,雀儿答道:有仙山琼阁。不见前年秋月朗,订了三家条约。还有吃的,土豆烧熟了,再加牛肉。不须放屁,试看天地翻覆。

这一回,赵炜不敢再拿假报纸读了,而是给总理念了当天的社论,当周恩来听到毛泽东诗词中“不须放屁,试看天地翻覆”时,嘴角抽了抽,绽出几丝笑纹。他虽然疼得额上沁满汗珠,仍然坚持示意把报纸放在他的枕边。

重病中的周恩来显然十分欣赏这两首词,多次让工作人员念给他听。听到工作人员将词中的字音念错时,他马上给予纠正,听到有趣之处,他还会轻微地笑笑,偶尔还议论几句。

后来大家才知道,这两首诗词与邓颖超还有一段故事。这个故事要追溯到1965年6月。

那时,毛泽东结束了近三个月的“旅行”,带着他重上井冈山的感受与思考,也带着他在井冈山上新写的诗作回到了北京。一次在人民大会堂会见外宾时,邓颖超正好也陪同参加。活动结束后,邓颖超对毛泽东说,很久没有读到主席的新作品,很希望能读到主席的新作品。

毛泽东当时没有说自己已写新作,但回去后,觉得可以先将井冈山上写的两首词给邓颖超看看,于是他写了一封信,并附上他修改后的《水调歌头》与《念奴娇》。诗词初稿清样很快打印了出来,细心的读者可以发现,清样只有词牌,没有词名,而且初稿清样与十年后正式发表的《水调歌头·重上井冈山》《念奴娇·鸟儿问答》的定稿有许多不同。

初稿清样原文是:

水调歌头

一九六五年五月

久有凌云志,重上井冈山。千里来寻故地,早已变新颜。到处男红女绿,更有飞流激电,高路入云端。过了黄洋界,险处不须看。

风雷动,旌旗奋,是人寰。三十八年过去,抛出几泥丸!可上九天揽月,可下五湖捉鳖,谈笑凯歌还。世上无难事,只要肯登攀。

念奴娇

一九六五年五月

鲲鹏展翅,九万里翻起扶摇羊角。背负青天朝下看,都是人民城郭。炮火连天,弹痕遍地,吓倒蓬间雀。怎么得了,哎呀我要飞跃。

借问你去何方,雀儿答道:有仙山琼阁。不见前年秋月白,订了三家条约。还有吃的,土豆烧熟了,再添牛肉。不须放屁!请君充我荒腹。

毛泽东的信是这样写的:

邓大姐:

自从你压迫我写诗以后,没有办法,只得从命,花了两夜未睡,写了两首词。改了几次,还未改好,现在送上请教。如有不妥,请予痛改为盼!

毛泽东

九月二十五日

从这封 “短信”里毛泽东对邓大姐“没有办法,只得从命”的潇洒幽默语气中,能感受到他们在战争年代结下的深厚友情,以及毛泽东谦虚、亲和的人格魅力。

其实邓颖超比毛泽东年纪小,因为邓颖超参加革命资历老,加之与周恩来是结发夫妻,党内外人士都喜欢尊称邓颖超为“邓大姐”,就连周恩来在家里也是用工作人员的口吻称妻子为“大姐”。久而久之,“邓大姐”便成了中南海里家喻户晓的称呼。毛泽东也顺其自然,习惯地使用了“邓大姐”这一亲切称呼。

在毛泽东给邓颖超写信的十年后,也就是1975年底,毛泽东决定在1976年元旦发表两首词,这两首词就是1965年9月给邓颖超看过的《水调歌头·重上井冈山》与《念奴娇·鸟儿问答》。

尽管这两首词发表时,周恩来已经生命垂危,但此事给那间充满浓浓药味的病房带来了不少欢乐的气氛,周恩来的脸上也露出了久违的笑容,毛主席的这两首词伴他度过了生命的最后几天。

第二天,周恩来的身体像一盏即将耗尽油的灯,摇曳的生命之火发出微弱顽强的弥留之光,时断时续的昏迷,时断时续的清醒,使周恩来备受病魔的痛苦折磨。上午,他又一次从死神手里挣脱回来,微微睁开眼睛,嘴唇动了动,吐出非常微弱的声音。身边的卫士连忙俯身倾听,只听见一个“呜呜”的音节,再细细听还是这个音节。卫士费劲地猜测,顺着话音向几乎已经连摆头的劲都没有的总理提示一件件事情。总理见卫士说不准他的心思,神情渐渐焦急起来,又吃力地说:“邬、邬,钓鱼台的那个……”邓大姐在一边试着问:“是不是还有话要和人说?”总理微微地点点头。大家马上按“邬”的音在钓鱼台里排,咦——“会不会是邬吉成?”总理点了一下头。

邬吉成当时担任中央警卫局副局长,他住在钓鱼台,负责分管警卫二处,即外宾警卫。

下午1点,邬吉成正好在家,张树迎打电话给他,急切地说:“老邬,总理要见你,请你马上来。”邬吉成放下电话,痛心、难过、伤感和激动一齐涌上心间,眼圈潮乎乎的:总理已经危在旦夕,还挂念着我?

邬吉成叫上车子就往三〇五医院奔驰而去。“总理会和我说什么?临终之际还念念不能放下的一桩未了心愿会是什么呢?”邬吉成一路含着泪一路猜想着。

车子开得很快,一会儿就到了三〇五医院,他三步并两步走,恨不得一下就跨到总理的床前。当他来到总理病房门口,却被护士拦住了:“总理又昏迷过去了,你先到护士值班室等等,总理醒来我再叫你。”他失望地望了望眼前的门,只好独自在值班室里默默等待总理苏醒。

时间一分一秒地流逝,三个多小时过去了,总理还没有醒过来。正在万分焦急时,有人跑进来通知他:“准备一下,总理醒过来了,要见你,医生正在给总理治疗,马上就可以进去看总理。”

邬吉成激动地走到总理病房的门口。可是总理没能等医生治疗完,便又一次进入昏迷状态,而且这一次时间更长。邬吉成从2日下午1点多一直等到次日凌晨,总理一直没有苏醒过来。邬吉成非常难过地走出总理治疗的小楼,在寒夜里徜徉。这时他发现,邓大姐眼睛里布满血丝,显得很憔悴,也在楼外徘徊。她见邬吉成还在医院苦等总理苏醒,便叹了口气,委实不忍心直说总理已经很难清醒过来了。她只是叫邬吉成先回去,如果总理苏醒过来,再通知他来。邬吉成听邓大姐这样说,便向邓大姐提出,想在门口再看总理一眼。邓颖超答应了他的要求。

邬吉成又走进楼里的病房,蹑手蹑脚穿过外面的客厅,生怕惊动总理。到屏风边他止住了脚步,眼泪不知不觉地流了出来。

他想起上一次见到总理是在1975年9月7日。那天总理会见罗马尼亚客人,邬吉成和以前一样负责警卫,陪同外宾一起来到医院。那时总理已经瘦弱不堪,说话的声音也十分微弱,但是总理特有的儒雅风度却丝毫未减,整个会见中总理的目光始终明亮慈祥,消瘦的脸颊上浮动着从容谦和的微笑……没想到四个月不见,总理英俊潇洒的容貌已经被癌症彻底摧毁。能证明一息尚存的生命的,只有心脏监视屏上微弱弹跳的光点和总理随着呼吸而微微起伏的胸膛。

邬吉成痛苦地想:“总理,您找我要说什么呢?是命令我把钓鱼台那几个家伙装进网里,还是告诉我暂时忍耐等待时机?总理,您醒来吧,无论您让我怎么做,我都绝对服从。”可是,周恩来再也没有醒来。邬吉成默默朝着病床向敬爱的总理敬了最后一个军礼……