音高控制游戏:周文中晚期音乐中的可变调

摘 要:《霞光》是周文中创作生涯中的一座里程碑。在这部作品的创作中,周文中除了运用中国的书法原则和自1960年以来在他音乐中标志性的可变调系统外,还从东西方绘画中汲取灵感。尤其是中国17世纪早期绘画中的水墨艺术和19世纪中期纽约哈德逊河画派的作品,启发作曲家创作了暗喻大自然的色彩、光线、空间,和动感的声音景观。与此同样重要的是《霞光》在周文中作品中所占的重要地位,因为这是一部连接了他所谓的创作“成熟期”和创作晚期的过渡性作品,预示了周文中生命最后十年的创作,开启了他创作发展的新里程。

关键词:周文中;《霞光》;可变调;书法及绘画与音乐

中图分类号:J614 文献标识码:A 文章编号:1004 - 2172(2024)02 -0047-11

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2024.02.004

创作于2007年,为双木管三重奏和三把提琴而作的《霞光》是周文中创作生涯中的一座里程碑。[2]在这部作品的创作中,周文中除了运用中国的书法原则和自1960年以来在他音乐中标志性的可变调系统外,还从东西方绘画中汲取灵感。尤其是中国17世纪早期绘画中的水墨艺术和19世纪中期纽约哈德逊河画派的作品,启发作曲家创作了暗喻大自然的色彩、光线、空间和动感的声音景观。[3]与此同样重要的是《霞光》在周文中作品中所占的重要地位,因为这是一部连接了他所谓的创作“成熟期”和创作晚期的过渡性作品。[4]

一方面,《霞光》是一部以其依赖巴赫之“严格对位程序”模式[5],“承接”了第二弦乐四重奏《流泉》(2003)的作品。这一点由它以四个乐章和尾声的副标题“对位变奏V—IX”[6]顺接在《流泉》的“对位变奏I—IV”乐章之后可以看出。另一方面,《霞光》预示了周文中生命最后十年的创作,开启了他创作发展的新里程,尤其是于《苍松》系列作品当中使用了亚洲传统乐器,这是一个他从未涉猎过的创作领域。[7]值得注意的是,尽管《霞光》仅使用了西方乐器,周文中在这部作品的创作过程中,曾经努力克服了由其内在音乐性和技术可能性,以及由西方和亚洲乐器之间的兼容性所带来的挑战。[8]在他完成了《霞光》之后,我们二人的一次交流中,作曲家表达了他是如何“避免在现代西方乐器上带有文化差异的表演要求的困难”。因此,有必要详述周文中这部作品中的美学与技术,从而理解它在作曲家创作演进中的地位。

本文研究的《霞光》草稿有多种形式,包括从含有动机或调式的片段,到近似草稿的较长乐思,和以至于接近成品的草稿。[9]在这些材料当中,有一些是很容易理解的,而另一些在“解码”时则非常具有挑战性,例如模糊的铅笔笔迹或编码式的阿拉伯数字和罗马数字,或带有多种颜色的笔迹,以及过多的标记导致的多层重叠的信息。[10]在本文中,笔者将从《霞光》末乐章的一个草稿中着手研究周文中对于可变调的运用,将集中研究调式的有序数字控制技术,和这一始于六音集而扩展出多于六音集的音高结构,作曲家称这一技术为“填白”。[11]通过这一研究,笔者希望更加了解作曲家的创作过程,并提供一个周文中创作技术理论的初步版本,以此为未来周文中晚期作品的研究作出铺垫。

在本研究中,笔者获得了第四乐章(末乐章)的5页手稿。其中两份手稿(谱例1)与已出版乐谱的最后一页(第65—72小节)相吻合,即始于第57小节尾声的结束部分。事实上,这两页是紧密相关的,其中一页在另一页的基础上多加了一些记号。[12]另外一份草稿仿佛是排布在表格中的主题乐思,这些乐思中的大部分都在方框当中,并带有一种或多种颜色的乐器名称缩写(谱例2)。剩下的两份草稿,一份包含了一系列长乐思以及在其下的动机或调式音集(谱例3),而另一份与本乐章第38—56小节相匹配。本文要研究的是这最后一份草稿(谱例4)。

谱例1 《霞光》第四乐章尾声草稿(见彩图页1·5)

谱例2 《霞光》第四乐章草稿局部之一(见彩图页2·6)

谱例3 《霞光》第四乐章草稿局部之二(见彩图页2·7)

谱例4 《霞光》第四乐章草稿局部之三(第38—56小节) (见彩图页3·8)

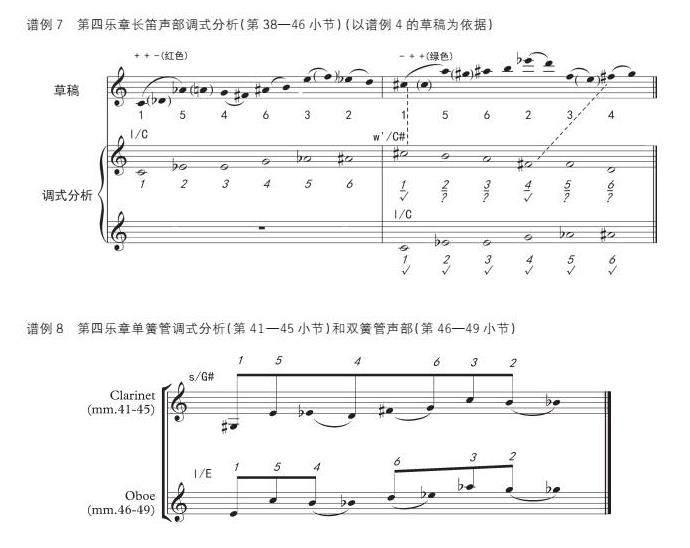

通过比较谱例4 和谱例5,可以初步得出以下结论:

——总体来说,草稿与定稿基本一致,三对乐器先后进入:长笛/小提琴(第38小节)→单簧管/中提琴(第41小节)→双簧管/大提琴(第46—47小节)。木管和弦乐均拥有自己的“主题”,尽管这两个主题的开端都有上行小六度音程,并重叠着一个三音半音阶的片段(木管下行,弦乐上行)。[14]这产生了“二重赋格”的整体效果(谱例5)。

——尽管总的来说,草稿与定稿基本上一致,但是从第47小节开始的大提琴声部具有两版草稿:草稿最下一行右侧红色“Vc”的旋律比出版的定稿低大三度,而在草稿中的倒数第五行,高音谱号的“Vl”声部的音高集与定稿第47小节大提琴声部一致(草稿下两行中提琴声部与定稿亦一致)——连接这两个旋律之间的一个红色曲线箭头表明了这两版草稿之间的关联,箭头指向了“正确”的一版,暗示大提琴旋律(最下一行)后来被本来为小提琴(倒数第五行)设计的旋律替代了。

——与大提琴声部相似,长笛声部也在草稿中出现过不止一次。在谱例4的左上角,有两个版本的草稿叠在一起。上方版本用黑色铅笔写成,与其他声部相似,其下方带有数字标记;下方版本以蓝色铅笔写成并附有节奏、发音法、装饰音,与出版定稿相似。[15]第三个版本是第三行的右侧,在第一个音上方有“二进制(Binary)” 的字样。[16]

——最后,在谱例4中,乐思的周围都遍布了+/-记号的不同组合。在研究其他细节之前,让我们先了解这些记号的含义。

正如谱例4所示,+/-记号均以三个一组的形式出现(比如“++-”)。这些记号主要是红色或者绿色,但有三处例外:第一处是左侧小提琴“Vl”部分的第三个标记(“-++”;之前两个是“++-”) 原本是绿色的,但以橘色(或红色)覆盖。第二处是单簧管声部中间,在红色标记“++-”和绿色标记“+-+”之间,有一绿色“+-+”标记,并以橘色铅笔修涂过。第三处是在这三个标记之后,有一个绿色的“-+-”标记,其上带有黑色和橘色的痕迹。[17]从我们对周文中以易经卦象构建他的可变调系统的了解,可以判定:“+”和“-”分别是阳(1)和阴(0)两个元素。[18]但是,这里红色和绿色所代表的具体信息却不太清楚。在更深入研究之前,让我们先总结一下:

——大部分标记都是成对出现的,一个是红色而另一个是绿色。独立的标记只有红色的,比如长笛声部开头“Allegro”上方的“++-”。

——这些代表卦象和六爻的符号是周文中创作成熟时期的风格中复合调式的典型特征,想要理解它们非常具有挑战性,因为在这些草稿的大部分地方,三个卦象都同时在一行乐器声部中出现。[19]比如,尽管长笛声部的第一调式清晰地用红色标明了兑调式“1”(110)(红色的“++-”标出),第二调式则有两组+/-记号:另外一兑调式 (红色的“++-”)以及与它反行的巽调式“w”(011)(绿色的“-++”)。

——多重卦象的出现,导致了辨别六爻卦调式里三爻卦象关系的模糊性。[20]例如,如果我们尝试性地假设红色标记与绿色标记的结合构成了一个复合调式,长笛上方的兑调式(++-)和巽调式(“-++”)将会由R1(或反行)联系,而双簧管上方的两个兑调式(“++-”, 第一个红色标记和第二个绿色标记), 则以R0关联(即结构不变)。[21]此外,中提琴声部成对的红色“++-/+-+”不能以任何常见的卦象关系操作进行解释。因此,这份草稿中调式之间的转换并不一致。同样地,相似的+/-标记也出现在其他乐章的草稿中。但也有一些变化的标记,比如“++-/E”或者“+/D”(第二乐章)。[22]

基于这些观察,我们至少可以假设,每个乐器声部开头的红色+/-标记代表了那个声部的起始调式。因此,谱例4中长笛和双簧管以“兑”为起始调式(“++-”),而单簧管声部的起始调式为“离”(101)(“+-+”)。无论如何,在再次返回这个问题之前,我们会先继续研究这份草稿中的其他组成部分。

当首次观察这一草稿时,除了不同颜色的记谱以及“+/-”记号,吸引我们注意的还有在顶端附近的一系列数字(谱例4)。对于《霞光》其他草稿的研究显示,周文中除了将数字用于标明速度、节拍标记,以及对乐思编号外,还将罗马数字和阿拉伯数字用作了其他用途。比如,有的罗马数字用来区分音集或调式配置,而在第三乐章的一张手稿中,阿拉伯数字则用来追溯特定乐思在声部之间的运作(谱例6a)。此外,阿拉伯数字还用于标明个别调式的序号。在《霞光》尾声的草稿中,在一些音乐材料的上方,有多对从1到6的、以某种方式排列的数字串,比如在最上方声部上面的“153264/513246”,这一数字串代表了双簧管声部的调式配置(谱例6b,参见已出版乐谱的第66—69小节)。[23]事实上,在用于本研究的草稿中,这种序数的标记尤其持续地出现在末乐章当中,包括在谱例4中,在最上一行谱表即长笛声部下方标记的“154632/156234”。[24]

谱例6 《霞光》草稿中数字运用举例(见彩图页3·9)。

因此,谱例4中的第一组六个数字“154632”,可以对应成为l/C的六音音组序列〈C-A-G-A-E-E〉(参考长笛声部上方的“++-”),它是这一调式原始排列——〈C-E-E-G-A-A〉

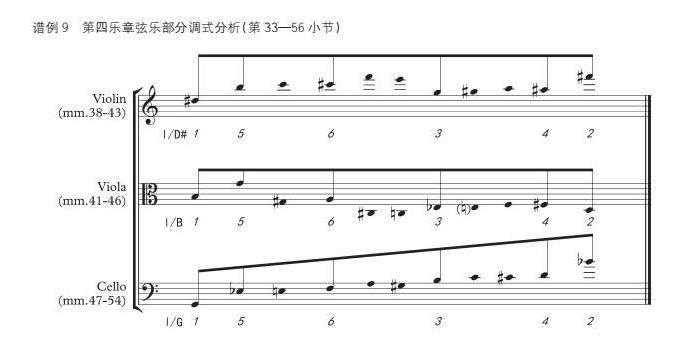

(=〈123456〉)——的重新排列(见谱例7的左半部分)。[25]为了支持这一分析,我们来看一下剩下的两个木管声部。在谱例8中,草稿的单簧管和双簧管声部的前一半(直到下一个+/- 符号之前)可以以长笛的标准为参照进行分析,比如每一行开头之后的红色+/-标记之后,s / G (101)是单簧管声部(第41—45小节,始于G的音组),l/E (110) 是双簧管声部(第46—49小节,始于E的音组)。[26]正如这种分析显示的,它们也同样地使用了长笛声部的六音序列〈154632〉,关于弦乐部分的分析显示,三个声部亦使用了相同的六音序列。在这里,小提琴声部的l / D 调式、中提琴声部的l/B调式,及大提琴声部的l/G 调式均采用了〈156342〉(谱例9)。[27]事实上,这三个声部两两之间均是以大三度为音程距离的移位,它们最终形成了一个卡农式的乐谱特征。[28]这种在木管三重奏和弦乐三重奏声部中对有序数字排列的连续使用,反映了周文中早期作品中通过调式的衍展来建立其音乐中的连贯性。[29]

那么,谱例4 中长笛声部的第二串数字是怎样的呢?是否这一串“156234”应与复合调式中的第二个调式的序数序列相一致,如草稿中绿色“- + +”代表的那样被记作w′ / C(011)吗?(根据周文中的第二类型调式,这w′ / C与1/C调式成R1 关系。)[30]可能事实并不如是。正如谱例7的第二部分所示,尽管在w′ / C 调式中,音高的序数1和4与C 和F分别相对应,但草稿中剩下的部分并不是这样。[31]例如,草稿中的数字2,在w′ / C调式中本应对应的是B音,但在草稿中却列于E音下方而不是B音下方(之前的音符),剩下的序数(3,5,6)所对应的音符甚至更加模糊。再者,因为其他一些数字的位置与音高的配对并不清晰,也令这里的解读变得更加复杂。例如,数字1和5在草稿中都位于两个音符之间(尽管它们的第二个音符笔迹淡一些,且位于括号当中,见谱例4)。[32]

因此,第二个序列的含义是较模糊的。那么,“156234”真正的含义是什么?

谱例7第二部分底部的调式为这个问题提供了一个可行的答案。根据长笛声部起始调式1/C演绎的第二个数字序列(在谱例4中以第二个红色的“+ + -”标识),我们得出了一个完整的配对(尽管草稿中的一些音高仍在括号当中)。这一观察体现了周文中可能使用了相同的序数序列来代表lw′/C 的两个调式,并强调这两个调式之间的动机关联性。[33]事实上,因为现在可以声称第二调式是以不同序数序列将l/C进行重复,这一解读引导我们去质疑,我们原本将第二调式解释为w′ / C是否有效。尽管如此,如果我们以之前讨论的+/-记号所显示的R1关系来分析剩余木管部分的复合调式,所有木管部分会产出相同的结果〈132654〉(见谱例10),但却不同于草稿上的序数数列“156234”(谱例4)![34]因此,无论我们将复合调式读作l/C—l/C 或l/C—w/C,都会影响一些序数控制的连贯性。以R1配对来分析弦乐三重奏片段,也产生了相类似的结果:〈156342〉出现于所有的上行调式,而〈615423〉 出现于所有的下行调式(小提琴lw′/D,

中提琴lw′/B,大提琴lw′ /G)。因此,实际上,这部作品中明显存在着两种序数控制技术,一种是将一个乐器声部中的两个音列归于第一个调式(见谱例4周文中的草稿,长笛声部的数字“154632/156234”均属于l/C);而另一种则以相同的序数序列控制上行及下行调式,来产生每个三重奏组乐器之间的连贯性(谱例10中的〈154632〉

〈132654〉)。[35]

根据这些新发现,我们可以返回到先前关于两个+/-记号(红色与绿色)同时存在的问题,来“定义”草稿中一些材料的调式内容。在我们之前的讨论中,虽然根据特定的准则,假设两个标记中的其中一个代表了“正确”的调式,我们也不能忽视由于一件乐器的乐思使用了多样化的标记,而导致多重调式定义的可能性。让我们通过重新审视谱例4的长笛声部,来更多地进行观察。因C是这个主题中第二个调式的主音,周文中会不会表示w′/ C(绿色“- + +”)和l′/ C(红色“+ + -”)是共存的呢?在谱例11第一行、第二行谱表中,我们将长笛后半部分分析作〈132654〉(在谱例10 双簧管和单簧管的相应位置也是如此),并显示了w′/ C的音列模式结构。但是,在w′/ C下方,笔者加上了l′/ C 以作比对,表示同样的序列也可以用l′/ C进行解释。这一双重的解释, 是通过在音乐实际操作中以相同的序数使两个音高毗连从而产生一个不可变更的序数结构,以此对序数2(A/B)和序数6(D/ E)中的两对不同音高进行策略性排布(在谱例11 中以方框标明)而产生的。前文提到草稿中数字与音高间不清晰的对照关系,则为这一解读提供了更进一步的支持。因此,两个音之间的数字并不意味着作曲家的模棱两可或者疏漏,而是一种通过不同音高拥有相同序数,反映出双重调式定义的方式。[36]

我们在《霞光》草稿中碰到的调式模糊性并不是什么新的东西。在《流泉》(2003)这一先于《霞光》创作的作品草稿中,周文中使用了一个单独的记号(“PP”)来代表某一组调式的集成,这些音列有着不同调名及结构,但在实际音乐操作中有着相同的序列,笔者称这一技术为“调式融合”。[37]因此,《霞光》可以看作是这一技术的进一步发展。尽管在这两部作品中,调式融合技术背后的运作机制不相同,但是它们都以扩张周文中第II类型可变调里的六音体系而产生9个或12个成员为共同前提,周文中分别称之为九音和弦(nona-chords)和十二音和弦(dodeca-chords)。[38]例如,在谱例11的长笛乐思中,我们可以将整个结构理解为单一的w′/ C 调式,且被一个具有互补性的六音集“丰富”而成了一个完整的、具有12 个音的十二音组,而不是将这一乐思理解成w′/ C和l′/ C 的调式融合。另一方面,九音和弦出现在单簧管和双簧管声部中,前者是s/ G,

后者是l/E(二者都增加了E、F/G、B,见谱例8)。但是,这一扩张调式成员的作曲技术的美学根源是“填白”,这是明代瓷器制作工艺中,以多种颜料填充半透明瓷器表面的白色空间的技术。[39]填白是更普遍存在的“留白”(节省出白色空间)的反义词,也常常用于中国古代绘画和书法艺术。[40]

多位学者如埃夫莱特(Everett)、潘世姬和王自东,都探究过周文中音乐中填白技术的多方面运用,这些方面包括音乐形态、音高结构和结构对称性等。尽管如此,因这些研究中的大部分尚在探索阶段,同时考虑到周文中在创作上的精细入微和连贯性,所以有必要仔细审视填白的内在机理,从而更好地了解它在音乐创作中的应用。在本文剩下的部分中,笔者将会提供一个周文中的填白系统的运行版本——“填充半音化空间”——作为对第Ⅱ类型可变调的系统性扩张。[41]

正如前文所述,多位学者曾讨论过填白技术在周文中调式中的运用。在王自东的研究中,填白是一个首要的、概括性的概念,它解释了作曲家从早期到晚期作品中音高组织的发展,包括在《飞草》《变》《韵》《浮云》《流泉》中[42]。另一方面,潘世姬在对《流泉》的分析中,分享了一个更系统的方式——“水影对称”——来理解周文中的填白技术。[43]除了有这些研究成果,周文中本人还曾经说过“填白次序并非完全‘任意”。[44]

在谱例12a中,周文中的第II类型调式中的阴阳起源,即分别是M2(大二度)和m3(小三度),它们都被另一个与这个二音组中某一成员相距小二度的音高所“填充”,形成了三音集[013]。[45]因此,在上行调式中的阳成员F-A中,由于A下方小二度G音的加入,F-A变成了F-G-A;在相对应的阴成员(F-G)中,由于G上方小二度A的加入,也变成了F-G-A。下行的阴、阳调式三音集的产生方式与上行相类似,只是添加半音音高的方向相反。[46]总括来说,在所有的情况中,附加音或“填白”是根据有序的阴音程或阳音程的上下行趋势,而附加于其中的第二个音的。谱例12b阐明了由这一方式所产生的九音和弦lw′/C。原来的第Ⅱ类六音集由空心符头表示,填白的附加音由实心符头表示。此外,序数7、8、9也被包括在内,以完成完整的九音和弦的序数数列。再回到谱例10,这些附加的数字也可以用于完成九音和弦的标记。

我们可以将九音和弦考虑为对第Ⅱ类调式的“填充”和“丰富”,就像在构建第Ⅱ类调式时,以附加音填满增三和弦框架(比如C-E-G)中的阴/阳成员(比如 l/C: C-E-E-G-G-A)一样。[47]这种从六音集扩张到九音和弦的技术,更进一步地于十二音的调式中实现。其中,另外三个“填白”音被加入已经存在的上行和下行的九音和弦当中,使一个十二音的音列得以成型。这导致在一个复合调式中有两个相邻的十二音组(而不是在第Ⅱ类复合调式中,只有一个十二音组是由两个六音集形成)。这是由在三音集[013]中对尚未填充的大二度进行半音化填充,从而形成集合[0123]即四音列完成的。例如,通过在谱例12a的上行三音集F-G-A中加入F,就形成了半音化的片段F-F-G-A。[48]我们在前文中研究过的长笛声部其实就是一个十二音和弦的复合调式,谱例13是它的上行模式(比较谱例4和谱例7)——上方谱表来自草稿,对应的下方谱表包括了以上行顺序排列的十二音音集。其中加入了序数10,11,12(在谱例10中也是一样的),来标记从九音列到十二音列过程中所剩下的三个音。为了体现这一音阶版本中的调式成员的结构等级,谱例13再一次以空心符头标明第Ⅱ类调式六音结构,九音和弦和十二音和弦的填白成员则分别以实心符头和带括号的符头表示。通过将谱例13中的两个音阶例子与草稿(谱例4)比较,这一分析得到了更加肯定的证实——谱例13中带括号的音符(D、F、A)与周文中草稿中的完全吻合!草稿中,这些音符的较灰色笔迹更进一步地证实了它们作为在十二音和弦扩张中的“次等附加材料”的地位。[49]以这一系统分析这一部分的其他乐器声部,更证实了周文中以类似的技术扩展其可变调式。

在安德鲁·米德对卡特《第三弦乐四重奏》草稿的分析当中,米德承认,在面对复杂得“像一座阁楼里的杂物”一样的材料时,“大量的、多样化的信息从时而看似有序,时而又近乎随机的方式逐渐明晰起来”[50]。事实上,笔者在研究周文中草稿的过程中也多次体会到这种感受。周文中音乐中的多方面复杂性,以及它们在“半成品化”的源头材料(即草稿)中的互动,都为分析工作带来了挑战。尽管如此,通过上述研究,笔者希望能解析周文中创作中一些重要的技巧,也就是有序数字的控制运用,以及通过填白技术,以9个或12个(音高)成员架构来系统化地扩张以六音组为根基的可变调。周文中对填白技术的集中使用始于《云》,并持续运用于《流泉》和之后的《霞光》当中。这一技术是其音高结构的来源,是他调式体系演进中很重要的一环。笔者希望本文所提出的音高技术系统的成型,会为后续对于周文中晚期作品的研究做好准备,尤其是对于《苍松》系列的研究,以及这一系列与周文中其他创作思维之间的互动。

作者简介:黎昭纲,贝勒大学音乐理论教授,美国布鲁克纳研究会理事会成员,曾任教香港浸会大学、威斯康星大学访问学者。

[1]此译文以英文原文为准,感谢李天然为本文所做的翻译工作。

[2]双木管三重奏指的是三位木管演奏家每人均演奏两支木管乐器:长笛/中音长笛,双簧管/英国管,单簧管/低音单簧管。

[3]事实上,周文中对于风景画的爱好,在他转向中国书法之前就影响了他的早期创作(比如创作于1949年的《山水》、1953年的《花月正春风》)。在《霞光》中,他的创作灵感又再次回到风景画当中。关于17世纪中国风景画的例子,可参考维多利亚·康塔格:《17世纪中国绘画大师》,查尔斯·E.塔特尔出版社,1969。这本书中包括了龚贤的画作,周文中曾向笔者多次提到(最早在2005年9月)这位画家,《霞光》的创作可能受到龚作品的影响。关于哈德逊河画派的作品,可参考芭芭拉· 巴布科克·米尔豪斯:《美国的荒原:哈德逊河画派的故事》,黑屋顶出版社,2007。该书现存于星海音乐学院周文中图书馆,感谢祁斌斌教授于2020年10月27日提供这一信息。关于周文中可变调的演进,可参考黎昭纲:《周文中的音乐》,阿什盖特出版社,2009,第43~46页;潘世姬:《对称性在周文中音乐思想的文化关键地位》,载玛丽·阿林和马克·拉蒂斯编《周文中音乐中复合文化的综合》,劳特利奇出版社,2018,第242~247页。

[4]见黎昭纲:《周文中的音乐》,第24页表2.1,其中论及周文中的前三个创作阶段:早期、试验期和成熟期,这三个阶段最终止于作品《霞光》的出现。该表格的修订版包括了周文中以《苍松》(2008)为开端的“最后一个时期”,可见笔者于2015年3月在莱斯大学的会议“21世纪的共性实践,古典、当代,和跨文化音乐”中发表的论文《从再融合到再重现:周文中音乐的演进》。

[5]见周文中《霞光》的乐曲说明(C.F.彼得斯出版社,2007)。《流泉》的创作灵感来自巴赫《赋格的艺术》,这作品为布伦塔诺弦乐四重奏所委约的“点/对位”项目计划之重点。关于《流泉》的分析,可见黎昭纲:《周文中的音乐》,第72~79页;潘世姬:《对称性在周文中音乐思想的文化关键地位》,第242~247页。

[6]已出版的《霞光》第一乐章乐谱中(第1页)的“可变对位Va” 是一个拼写错误,正确的拼写应该是像乐曲说明中的“可变对位V”。

[7]《苍松》系列包括了五部作品:《苍松》(2008)、《苍松II》(2008)、《诵松》(2009)、《苍松III》(或《丝竹苍松》,2011—2012)和《苍松IV》,除了为西洋乐器而作的《诵松》以外,其余四部作品均为亚洲民间乐器(中国或韩国)而作。在周文中最后的创作阶段,他还将为管乐队而作的《御风》(1964)改编成中国民族管弦乐(2013)。

[8]来自2009年7月21日与周文中的电邮通讯。

[9]笔者接触到的与本文相关的草稿只是《霞光》全部草稿中的一小部分,这些草稿存于瑞士巴塞尔的保罗·萨赫基金会。

[10]草稿中使用了有六种颜色之多,且数字在不同草稿中的含义可能不一致。

[11]在周文中的创作历程中,有序数字的控制并不是什么新的东西,这一技术的使用可以追溯到《隐喻》(1960)。见黎昭纲:《周文中〈隐喻〉第一乐章中的调式形成与转型》,《新音乐观点》1997年第35卷第1期,第164~165页。

[12]这一观察是由于一份草稿中的彩色标记在另一份草稿中变成了附加有彩色标记的黑色笔迹,这说明后一个(见谱例1b)是前一个(见谱例1a)增加了新信息的影印版。在研究了大量周文中的草稿之后,笔者认为这种为一个“正本”添加新的注解及信息的做法在周文中的创作过程中非常典型,尤其是在他的晚期作品中。

[13]感谢米切·吉利先生为本文制作谱例5及谱例7—13。

[14]请注意,半音片段可能会隐藏于八度替代或装饰音(比如第42—43小节的单簧管声部)当中。

[15]因篇幅不足,所以长笛的第二版记写在两行谱表上。

[16]第三版的最后三个音以逆行的G—G—F进行,与另外两个版本同一位置的F—F—G不同。但是,在这一结尾下方的两行,周文中以更轻的笔迹在低音谱表上以圆圈记写了原始版本(F—F—G),且有一个双头箭头连接起了这两个部分,意味着它们是相互关联的,可能是作为长笛旋律结尾的不同选择。

[17]有时候很难分辨清楚红色和橘色的标记。

[18]在周文中与笔者关于第四乐章“日出山峰”带注释的乐谱第一页的传真中,更证实了这一解释:在多个写于周文中传真边缘上的+/-记号当中,包括一个“- - +”,在之后的括号中有对它的翻译(101)。2009 年7 月16 日的传真通讯。

[19]术语“复合调式”(或MC,modal complex)由关振明在他的博士论文《周文中近期音乐创作设计》(纽约州立大学水牛城分校,1996,第23 页)中提出。

[20]对于周文中调式中三爻卦象不同的配对关系,可见黎昭纲:《周文中的音乐》,第44页例3.2。一个复合调式一般包括一个上行音阶,之后一个下行音阶,或其相反。

[21]参考同上第43~44页关振明对于卦相转型的术语(R1, R2, R3)以及笔者的R0,和相关讨论。

[22]“+/D”是全部为阳的乾卦“h”(111=+++)的简化版本。反斜杠 (“/”)是周文中的标记,用来表明其之后的字母即调中心音,是一个调式音阶的起始音高。

[23]据推定,前六个数字和后六个数字分别代表了复合调式的第一个和第二个调式。尽管有了这一特定的序数数字串,对于调式的界定可能也会有多种解释,下文将会谈到。

[24]有序数字也出现在其他乐章的草稿中,比如在第一乐章草稿某一页顶部不完整的“6435/4653”。

[25]1/C 属于周文中本人用于标记兑调式(110)的命名法,其调中心音也就是起始音C。根据罗伯特·莫里斯建立的惯例,笔者于本文中使用了角括号和斜体(而不是直接使用周文中草稿中的记法)来分别标记有序集和有序数字(《音高集合作曲法》,耶鲁大学出版社,1987,第37页)。除此之外,下行调式的序数数字以下划线标出。请注意,尽管文中所讨论到的音符可能不直接与草稿中的数字对齐,但通过“+ + -”表明的兑调式足以证实这一解读(未被标记数字的音符将会在下文中加以讨论)。在本文的谱例中,不带临时升降号的音符就是还原的音级。

[26]请注意,草稿中的单簧管声部是在低音谱表中(谱例4),比已出版的乐谱低八度。此外,这一声部的“+ - +”分别以红色和绿色出现了两次。

[27]在我们先前提到的两版大提琴乐谱草稿中,笔者已出版了的版本用于本文的分析。除此之外,尽管两个版本的开头都没有+/-标记,但在分析中,大提琴声部的记号应该是“+ + -”,基于其他弦乐声部都采用同一的调式(谱例4)。如本草稿所示,出版稿中第45小节中提琴声部的第二个E应该是E 而不是E。

[28]此外,小提琴和大提琴共有的同一上下音程形成了确切的旋律轮廓,然而中提琴声部的轮廓是不同的。

[29]具体范例请参见黎昭纲:《周文中的音乐》,第71、75、77~78页图表3.5、例3.15、图表3.6。

[30]关于第二类调式的信息,可见黎昭纲:《周文中的音乐》,第43~45页。

[31]在谱例7中,草稿第2小节的第二个音C在已出版的乐谱中没有出现。

[32]在第一个序列〈154632〉中也存在着类似的模糊性。

[33]在典型的第二类复合调式中,为了产生一个十二音组,两个调式的调中心音应有所不同。比如在l/C—w' / C中,其调中心音分别是C和C。因此,目前谱例7中关于l/C—l/C的解读是不典型的,因为它展示了一个使原型复制了的、具有同一调式的R0操作,因而没有产生十二音组。

[34]谱例10中,其他不属于六音结构中以数字7,8,9,10,11,12标记的音会在下文中讨论。

[35]但是,请注意,长笛声部中第一种以上行序列将两个调式联系起来的技巧,在其他木管乐器声部中并不适用,因为长笛声部的音高组织构建方式与其他木管声部不同(就是下文即将讨论到的“十二音和弦”)。周文中似乎是将长笛主题当作其他乐思的“源动机”或“范本”。

[36]在长笛声部下方,红色垂直笔迹将此十二音群(结束于D音)表述为六对音,这也是该解释的另一个证据(谱例4),尽管在周文中的成熟风格中,将音成对排列于他的可变调中是已知的技术。见黎昭纲:《周文中的音乐》,第68页例3.11。

[37]见黎昭纲:《周文中的音乐》,第76 、146 页。笔者在这里说的“模糊性”,并非意于表达周文中的调式操作是一个消极途径。相反地,这一技术是周文中作曲技法演进中的一个部分,它在《霞光》和其他晚期作品中产生了更加抽象且精练的调式系统。

[38]见黎昭纲:《周文中的音乐》,第67、70页。术语“九音-和弦”和“十二音-和弦”是由周文中本人提出的(见黎昭纲:《周文中的音乐》,第46、67~70页,其中包括了对这些调式扩展的早期研究)。之后,这两个术语分别被简写作“九音和弦”和“十二音和弦”。

[39]关于明代制瓷填白技术,可参见网站https://zhuanlan.zhihu.com/p/370679260和https://baike.baidu.com/item/%E6%98%8E%E4%BB%A3%E7%93%B7/12594300,访问日期:2023年5月23日。对于绘画和书法中“留白”的梗概,可分别参见 https://kknews.cc/culture/85q5ryl.html和https://new.qq.com/omn/20200227/20200227A06L7400.html,访问日期:2023年5月23日。一些学者认为周文中是术语“填白”的发明者,见潘世姬:《对称性在周文中音乐思想的文化关键地位》,第231页;埃夫莱特(Everett) 《周文中晚期作品中的书法与音乐动势》,《当代音乐评论》2007年第26期,第583~584页尾注14。

[40]见埃夫莱特:《书法与音乐动势》, 第577、583页;黎昭纲:《周文中的音乐》,第147页;潘世姬:《对称性在周文中音乐思想的文化关键地位》;王自东:《周文中音乐作品“音高构造法”研究》,上海科学技术文献出版社,2014。

[41]此文介绍的材料是一个“初步的版本”,因为在写作过程中它一直处于不断发展的状态。尽管如此,笔者还是希望这至少可以为读者阐明周文中可变调系统中的潜质和演进特征。在笔者未来出版的一本有关周文中晚期音乐的专著中,将这些通过运用填白技术,由第II类型调式中产生的扩展结构称为“第三类型调式”。

[42]见王自东:《周文中音乐作品“音高构造法”研究》,第94、111、114、127~147页。

[43]见潘世姬:《对称性在周文中音乐思想的文化关键地位》,第242~247页。

[44]见王自东:《周文中音乐作品“音高构造法”研究》,第229页附录5,周文中与王自东的通信。

[45]关于第II类调式阴/阳音程结构的细节,见黎昭纲:《周文中的音乐》,第45~46页。

[46]阴/阳音程的第二个音经常由序列偶数代表(2、4或6)。

[47]以增三和弦为周文中的可变调框架的概念,首次出现在关振明《周文中近期音乐创作设计》论文的第16~18页。

[48]值得注意的是,剩下的三个填白音往往由于不变音程和九音和弦中三个不变的[013]三音集架构,而形成一个增三和弦。我们可以因此将这个增三和弦看作是第II类调式增三和弦框架以外的“第二框架”。

[49]周文中草稿中的一些连线与笔者在谱例13中用于揭示九音和弦的扩展的箭头是相一致的。

[50]安德鲁·米德:《罪中之乐:一位作曲家的工作坊掠影》,见网络上关于卡特的研究(2021),网址: https://studies.elliottcarter.org/volume04/00Mead/00Mead.html, 访问日期:2022年9月6日。考虑到周文中与卡特之间毕生的友谊以及他们对彼此艺术成就的相互尊敬,他们对复杂结构的兴趣和音乐细节的关注可能不是一个秘密,这些在他们的草稿中都有所体现。再者,从周文中以《诵松》作为卡特100 岁寿辰的题献,可以看出周文中对于这位普利策获奖作曲家的尊重。