手稿解读的思考:谈《谷应》手稿的墨迹及文脉

摘要:文章指出,所谓的音乐手稿,就是以简便、缩写方式留下的一种助忆符号。后人要从简易的符号里推测出作曲家的构思或创作历程,并且精确地解释出它所内涵的音乐逻辑,显然至为不易。但是音乐手稿的珍贵之处正是在于它是唯一能具体且直接呈现出作曲家将音乐思维转化成实际音符重要过程的媒介。文章通过音乐手稿的解读、20世纪作曲手稿和周文中先生的作品手稿三个部分对周文中作品《谷应》手稿的墨迹及文脉进行了深入研究。

关键词:周文中;《谷应》;作曲手稿研究;创作构思

中图分类号:J609.1 文献标识码:A 文章编号:1004 - 2172(2024)02 -0016-14

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2024.02.002

一、音乐手稿的解读

音乐的创作方式因人而异,因此,比之文学或书画的手稿,音乐手稿形式的种类更为繁多,不但随着个人写作风格及惯用手法而有所差异,也依作曲媒介的不同而产生诸多变化。习惯在钢琴上摸索曲调与和声音响,或以自由即兴弹奏的方式来发展乐曲的作曲家,经常在乐思成型之后才于五线谱上记录。伊戈尔?斯特拉文斯基以钢琴即兴创作著名,习惯以随手拈得的纸片记录下即兴乐段,后世学者甚至发现其中包括了餐巾纸。他也使用复写纸来复制许多相同的乐段,纸片经过重新排列组合,构成他以段落性为主的瞬间曲式(moment form)的音乐风格。[1]斯特拉文斯基手稿的特色可谓与其曲风息息相关。 [2]相对地,不在键盘上寻找灵感而习惯直接在乐谱上写作的作曲家则有迥然不同的创作过程,有些作曲家在创作过程中殚精竭虑,在有了乐思的雏形后仍多方反复修改,留下来的手稿上种种书写的修改痕迹巨细靡遗,充分地反映出从乐思产生到创作的复杂过程。贝多芬即是这类仰仗拟稿的作曲家,习惯于各式笔记本和随身携带的作曲簿上随时记下乐思,并且在乐谱上重复涂写探索,同个乐段即能谱出各种可能性,因此留下了大量复杂潦草难辨的手稿。直到19世纪末,古斯塔夫·诺特波姆(Gustav Nottebohm)等学者逐步解读他的各式手稿,才建立了贝多芬手稿研究的典范。不过由于手稿实在繁多复杂,即便后世多位著名学者深入研究,目前仍有数千页记满音符的单页手稿无从解读。然而,即使是同样在乐谱上作曲,保罗·欣德米特却有大异其趣的手稿风格。他虽习惯在乐谱上直接作曲,却仿佛整曲构思完整后才开始动手书写一般,于手稿上按音乐进行的顺序誊写,形成十分接近完稿的作品,并未留下太多保留零碎乐思的草稿。欣德米特手稿的完成度之高,也形成了他的独特风格。

除写作习惯之外,作曲媒介的变化也使得手稿的形式种类变得更为繁多。音乐创作及写作的媒介在20世纪经历了很大的转变,手稿的种类在20世纪后也产生了极高的多样性,例如,实验性作曲家约翰·凯奇等人剪辑的录音磁带,以独特节奏风格驰名的作曲家康龙·南卡罗为自动钢琴写作所使用的布满洞孔的乐谱卷筒纸和极其复杂的节奏计算,以及各种与电子音乐作曲相关的不同年代的电脑硬件及写作程式。种种非传统作曲媒介构成了形式特殊的作曲手稿。再者,所谓的音乐手稿,在广义上也包括了作曲家从乐思的产生到作品完成的过程之中的各种乐谱文稿以及与创作有关的材料。随着创作媒介的复杂化,手稿涵盖的内容更是包罗万象,增加了音乐手稿收藏与分辨的挑战性,也使得音乐手稿的研究上有了更丰富的论题空间。

如同作曲方式及媒介造成的多样化,作曲家对手稿处理的态度也相当地影响音乐手稿的存世状况。有的作曲家习惯保存手稿,以便草稿里未能入曲的乐思有朝一日还能派上用场,也借此记录作曲的完整思路过程,于是除了完整草稿之外,零碎乐思、片段、草稿、修改稿、誊写稿等都收存妥当。以美国20世纪现代派大师艾略特·卡特为例,他很早就意识到他所书写的拟稿在他的作曲生涯里具有一定的意义,因此习惯将作曲手稿中一切书写的痕迹妥善完整地保存下来。早在1950年间才开始建立名声时,艾略特·卡特就系统地将其捐赠或托存于美国国会图书馆,1988年之后更转由以收藏20世纪音乐大师手稿著名的瑞士保罗·萨赫基金会(Paul Sacher Stiftung)逐年购存。这些重要的音乐手稿因此成为许多音乐史家、音乐理论学者研究的对象,在近年来产生了相当可观的研究成果。卡特的作品在和声、节奏、曲式等等各种方面都甚有新意,他反复地推敲思考过程,丰富地保存在手稿之中。甚至,其捐赠美国国会图书馆的部分大多已数字化,在图书馆的数字网站开放供学者浏览、下载。虽然卡特每一部作品动辄用成百上千张手稿,以至于各家学者常常连厘清一件作品手稿里乐思的来龙去脉都不容易,但因为他音乐的重要性及手稿之丰赡,其创作显然会继续受到学者的重视与研究。相对地,也有一些作曲家采取十分谨慎的态度,不惜销毁手稿以免任何不成熟的作品传于后世,不希望留下写作上犹疑不决的过程与挣扎重重的手迹。勃拉姆斯为一显例,他定期销毁草稿、初稿、修改稿,甚至是他不甚满意的作品之手稿。[3] 第二次世界大战之后,当对巴赫及贝多芬等作曲大师的手稿研究都有相当的突破时,勃拉姆斯的手稿研究却少有进展,正是由于他存世手稿的数量极为有限。相较之下,同样以节奏灵活的运用而写出许多深刻动人之作的19世纪大师罗伯特·舒曼,因为留下了甚多涂改不断的手稿,他在不同可能性间尝试定夺的写作过程,特别增进了学者在他作品复杂节奏这一方面的论述。 [4]

总而言之,作为手稿研究者,我们必须了解作曲手稿的内容形式及完整性的多种面貌,避免采取预设立场。尽管我们作为研究者难免会希望,甚至时而假设所见手稿保存了完整的作曲过程,并期望它能带领我们了解作曲家创作过程中的繁复甚或曲折之处,但是多数时候在手稿之中保存的只是片段。相对地,即便作曲家留下了上百上千张的手稿,也并不一定能成为研究者一窥作曲心路历程的捷径,毕竟要从千百张手稿中梳理出作曲逻辑,未必是件容易的事情。由此可见,不论数目多寡,种类单一或复杂,作曲手稿基本上带有不完整的特性。

这样的不完整性其实是音乐手稿极为显著与重要的特色。从某个层面来看,所谓的音乐手稿,就是以简便、缩写方式留下的一种助忆符号。后人要从简易的符号里推测出作曲家的构思或创作历程,并且精确地解释出它所内涵的音乐逻辑,显然至为不易。但是音乐手稿的珍贵之处正是在于它是唯一能具体且直接呈现出作曲家将音乐思维转化成实际音符重要过程的媒介。作为研究者,我们不但必须解读记录下来的部分,还要能够了解作曲家在潜意识中所要传达出来的意念,更要能诠释他各种不同的尝试是如何反映来自当代音乐同侪的刺激或启发,又有什么音乐文化风格上的传承及创新,或是何种音乐效果或美学上的诉求。即便由于其不完整性,音乐手稿在增进我们对特定作品的了解上可能作用有限,但整体而言它还是有助于我们了解作曲家建构音乐语言及音乐风格的历程及个人写作技巧,进而厘清他的音乐语言与特色,甚至扩展至其音乐理念或人文、宗教的宏观信仰。从这个角度而言,音乐手稿分析的成果,的确可以超越它原来研究的作品,进入更大的议题及论述空间。对许多作曲家而言,一个音乐理念正如宝石一般──特别是新颖的想法──常有着多面的刻度及雕琢面,其全貌难以由单一的作品中窥视,但是一个作品的手稿所能提供的线索,却能够增进我们对于其音乐理念的理解。正如阿诺德·勋伯格1923年在他发表新创的十二音列作曲法时所提出的一个前瞻性的

解释:

科学旨在以巨细靡遗的方式呈现它的概念,以期使任何相关问题都能有完整的解释。相对地,艺术则满足于一种多角度的呈现,让概念得以清晰地浮现,而毋须正面、直接的表述。职是之故,从知识的观点而言,艺术之表达是保持敞开着一扇窗,任灵感随时进入。

Science aims to present its ideas exhaustively so that no question remains unanswered. Art, on the other hand, is content with a many-sided presentation from which the idea will emerge unambiguously, but without having to be stated directly. Consequently, in contrast, a window remains open through which, from the standpoint of knowledge, presentiment demands entry. [5]

书写此文时,勋伯格才开始以论述的方式,阐扬他多年苦心思索而建立的十二音列作曲系统。显然的,他这里的解释主要是阐述十二音列作曲法的丰富性,指出其乐思(music idea)之复杂性及潜力并不是一个或者几个作品所能够完全表达的,而有几乎是无限的可能性。实际上,这不仅适用于勋伯格及其十二音列音乐而已,对大多数的作曲家而言也同样如此:一个乐念多半无法在一部作品中得到全然发挥,作曲家必须继续进行延伸创作,在各个作品里以不同的方式表达或发展乐念,以求发挥到淋漓尽致。譬如在一份手稿里看到的可能仅是乐念的开端,而在另一份手稿或作品中,却能表现出更深刻的探索或者更加成熟的表达,而同时也是另外一个新的乐念的开端,如此循环不息。卡特便曾自述,他的《第二号弦乐四重奏》里使用的和声架构──全音程四音音组(all-interval tetrachord),是他在《第一号弦乐四重奏》里已首度运用但未完全发挥的和声。笔者在研究他《第一号弦乐四重奏》的手稿时,对这一点即有深刻的体会:卡特为寻找适当的和声结构而拟出多页的和弦种类以及不同的音程组合方式,这著名的全音程四音音组只是他开掘出的其中一个和弦组合。这个音组出现的那页手稿上共列出八个音组,它是最后一个(no.8),也是唯一标示了名称“全音程四音音组”的。因此,卡特有可能是在这一页手稿上第一次发现这个成为他作曲特色的和弦结构。[6] 我们甚至可以想象他是出于意外才发现这个和弦,因为这页手稿原是用来专门探讨三音音组的音程关系的。换言之,这个全音程四音音组的观念虽然在这页《第一号弦乐四重奏》的手稿上已标示出,但是要到在《第二号弦乐四重奏》里才扮演重要的角色。我们从它在《第一号弦乐四重奏》的手稿上的位置,就能全盘性地了解这个音组所产生的环境,以及其离开了那个环境之后出现在《第二号弦乐四重奏》里所扮演的重要角色。借由对卡特作曲手稿深入地研究,我们得以较为全面地厘清他音乐语言发展的脉络,更进一步了解《第一号弦乐四重奏》在他音乐语言、风格的建立过程中所扮演的特殊角色。笔者曾因此为文主张,研究他中后期作品的学者必须参考这部较早作品的几张重要的手稿,才能一窥他和声发展的全貌。 [7]

不可讳言,音乐手稿包罗万象,存有我们在完成的、公开出版的音乐作品中不易得见的多层面,因此手稿研究在音乐的历史研究、乐谱分析、演奏诠释及聆听欣赏等方面都极具启发性。在欧洲古典及浪漫时期作品演奏版本的选择上,学者、演奏家时常以研究手稿作为解析不同版本之差异选择演奏版本的依据。除了音符之外,不论手稿的内容是文字、绘画涂鸦、图表、音列还是数字,都蕴含着与创作有关的意念及美学表现。如文学学者易鹏所指出,草稿也包含了“各种无意识的可能与不可能痕迹” [8]。作曲家卢炎的手稿上常出现随笔勾勒的人物、动物、花草,其不仅仅只具有装饰性而已,更是乐谱手稿的一部分,令人莞尔之余,也同样引人深思。虽然它们与音高设计无直接的关系,也未必是特意安排的结果,但即便是他潜意识的一种趣味美学的表达方式,也与他乐曲构思的表现息息相关,亦能算是作曲的另一种呈现。因此就广义而言,音乐手稿研究并不仅是一种直接将作曲过程转换为乐曲分析的音乐研究方法。同样的,周文中先生的作曲手稿里有相当数量的书法墨迹,在显示出他作曲风格与中国特有的书法美学有着深刻的关系。 有关这一点下文会进一步探讨。

针对这包罗万象的手稿,研究者需要推敲及思考诸多相关议题,譬如作曲家的意图、相关音乐传统及乐派、写作习惯、外在因素的限制、手稿年表顺序、各式拟稿及修订的痕迹、抄本存真度等。这些错综交叉的问题使得手稿诠释及分析成为一门相当复杂的学问。

20世纪70年代,美国的音乐学界盛行针对贝多芬复杂手稿的专门研究,手稿研究成为显学,人才辈出,手稿研究的成果极为丰硕,理论益发精辟,各个名家执取相异论点相互不断笔战,产生了许多精彩的争论。其中一位研究贝多芬的重要学者道格拉斯·约翰逊(Douglas Johnson)提出十分精辟的独见,不但主张手稿分析并不能直接当成音乐分析,而且提出手稿分析对于音乐分析所能提供的帮助相当有限,甚至与之无关的意见。他指出,如果音乐分析的目的单是为了能深入了解一部音乐作品的内涵,那么学者应该以完成的作品为音乐分析的对象,因为那是作曲家最后精磨创作出来的结果。而手稿中所包括的草稿素材,一部分已成为作品,另一部分经作曲家筛选不为采用。如果是前者,学者不需手稿就能分析它在作品里扮演的角色;而若是后者,既然是已被作曲家舍弃、判断为不适合入曲的素材,显然是已被摈弃于作品整体内涵之外,也因此在对乐曲分析上没有实质作用。他指出,手稿分析的最大作用,就是对于了解作家如何发展他的作曲技巧及个人风格有所助益,因此,手稿分析大体上是种历史性的探讨,与乐曲分析无关。[9]此论点直到目前仍受到许多学者的讨论,其热烈的程度不逊于约翰逊此文在1978年发布于学术期刊《十九世纪音乐》(19th- Century Music)时在学界激起的激烈辩论。[10]显然,对从事手稿研究的学者而言,音乐分析的重要性不一,其目的也不甚相同,因此乐曲分析和了解手稿之间的关系就更加没有定论。

整体而言,许多音乐学者认为手稿研究不仅只是分析手稿本身,也包括了历史研究,因此主张学者借由其他各式资料,例如书信、图片、作者与其他音乐家的交流等资讯来了解一部手稿产生时的情况及环境。从此角度而言,作曲家手稿可视为介于完成作品与其创作环境之间的对话过程,作曲家不论是受到当代各种音乐风格的影响,或是对乐谱谱面的排距,我们都可以在手稿中看到一些具体的反映。手稿中反映的各式创新与产生手稿的历史文化或音乐风格背景息息相关。这种深植于历史讯息之中,并与之同步的音乐手稿分析手法及观念,与法国文学批评家所提出的文本生成学(genetic criticism)中的前文(avant texte)的概念,不约而同地将作品纳入其写作完成之前的整个撰写环境所形成的系统来予以解读,扩大了手稿研究的范围。[11]来自法国的文本生成学近年才开始受到美国音乐学术界的重视,音乐学者威廉·金德曼(William Kinderman)强调唯有将作曲手稿视为开放性的文本,才能了解它深刻的历史意义或音乐内涵。他认为,譬如瓦格纳写作歌剧《帕西法尔》(Parsifal)时巨细靡遗的手稿,若仅仅当成研究这部歌剧原创性或分析阐释的材料,就太过自我局限,且落入了来自19世纪的绝对音乐理念的窠臼。他主张,这部丰富的手稿实际上为我们提供重要线索,让我们能借由探讨瓦格纳的《帕西法尔》在这四十年里从构思直到在他专属的拜鲁特(Bayreuth)演出的种种创作历程,而能深入地了解瓦格纳的音乐创作与文化环境或家国想象等其他层面环环相扣与互相作用的情况。 [12]

但是文本生成学也有一些为音乐学者所诟病的盲点。德国音乐学者卡尔·达尔豪斯(Carl Dahlhaus)指出,过度重视手稿研究或者热衷于创作过程的探索,以及一味地将特殊的作品归纳于产生它的大环境或人文系统之中,可能导致焦点模糊,进而削弱作品本身的独特性。[13] 音乐理论家科菲·阿佳乌(Kofi Agawu)更从根本上质疑分析手稿的意义何在。他认为,如果分析手稿文献之所得,仅仅只能有助于历史的梳理,那么它并非能够“听见的”音乐研究。如果不能够帮助我们更深刻地了解音乐本质的话,那么它对音乐研究的价值仍然有限。[14]种种不一的论述,更显现出音乐手稿分析的原则、目的与范畴的复杂性。多年来,学者对手稿研究的意义提出精辟的辩证,不论是约翰逊还是阿佳乌,他们的主张乍看像是否认手稿研究的音乐性,但其中仍有值得我们深入思考的议题,让我们能够正视手稿研究中的一些观点的局限性及迷思。在研读推敲音乐手稿的内容之余,我们必须有所自觉,不至于过度迷恋手稿的权威性,过度地赋予其对音乐作品的诠释力,或任其将个别作品脉络化而模糊了作品的特殊性。

二、20世纪作曲手稿

上文所提及的作曲手稿学的辩论,多围绕着古典或浪漫时期的调性音乐的手稿而展开,那么当研究对象转移至20世纪作曲手稿时,又要面对什么样的独特挑战呢?古典的调性音乐与20世纪多样的音乐风格所产出的手稿的确是迥然不同,后者的手稿形式种类繁多,使得手稿研究的范围与方法必须重新界定。但是调性音乐的手稿研究发展出的一些概念仍然十分值得参考。芝加哥大学的音乐学学者菲利普·戈塞特(Philip Gossett)因结合手稿研究与音乐分析而备受推崇。1974年,他在一篇贝多芬的《第六交响乐》作曲手稿的研究里,归纳出三种介于手稿与作曲家的意图之间的关系[15]:

1.“确认性”(confirmatory):这份手稿能够印证我们已经了解而十分显明的关系。

2.“建议性”(suggestive):这份手稿能够为我们提供一些证据,使得我们可以了解原先被低估的关系之重要性。

3.“概念性”(conceptual):这份手稿能够为我们提供一些证据,使得我们可以了解原先看不出的、在表面之下深藏的关系。

这三点虽是戈塞特研究18、19世纪音乐手稿所得的洞见,但其主要论点对20世纪音乐手稿研究而言仍然十分贴切,下文将再提出讨论。然而,戈塞特的论点正好可以引导我们思考它与20世纪音乐手稿研究的主要差异。不可讳言,与贝多芬手稿研究相较之下,20世纪作曲家手稿的研究有一个重要的概念上的差别。戈塞特关于贝多芬手稿的论述是建立在一些重要的音乐逻辑的原则及前提之上,譬如和声关系、调性变化、奏鸣曲结构以及贝多芬的典型结构设计。换句话说,和声语言、乐曲结构等种种相当完整的调式音乐逻辑及作品模式,成为学者解读贝多芬手稿的重要基础,我们得以依据此逻辑(和声,调性,节奏)推断草稿属于乐曲的哪一部分的拟稿,以及其在作曲过程中占有的重要性为何。从作曲家修改的草稿里,我们也可以推敲出他前后的更动对于乐句与和声结构上的影响,因而进一步了解乐曲的创作思维。在该音乐逻辑共识的前提下,甚至有些学者进一步地主张,由于作曲家在手稿上常以简约的记谱记录乐思,一些熟悉的和声或惯用的伴奏音型未必会完整写下,因此手稿中有些空白的部分其实是有音乐进行的,只是作曲家将其省略而已。因此,后代学者大可依照对作曲家或音乐的理解进行逻辑的推衍,将其手稿遗漏或留白的部分“补全”。就此观点而言,调式音乐的音乐逻辑和规范,以及在规范下所衍生的创新手法都是18、19世纪手稿研究十分重要的理论框架。然而,当我们面对20世纪音乐语言复杂的作曲家手稿研究时,就不再有这样的理论基础或音乐进行的逻辑规范可用来判断手稿和乐曲之间的关联。即便是十二音列的作品,算是存在着较定型的音乐系统得以作为依据,甚至让学者能够按图索骥,从手稿中对音列的标示来解读音列错综复杂而难以辨认的乐段,但其手稿里的音列与完成的音乐作品之间的关系还是因人、因作品而异,在手稿是否能提供有用线索的这一点上,学者仍是难以达成共识。[16] 既没有所谓理所当然的、众人公认的音乐逻辑或和声原则,也没有曲式结构上的传统蓝图可以作为依据。那么,我们如何着手分析20世纪音乐作曲手稿呢?

戈塞特曾一针见血地指出:“未经诠释的手稿其价值十分有限,只能作为好奇之物而已。” [17]如果我们希望手稿不仅是一种值得珍贵保存却只能束之高阁的崇高纪念文物,而且是能对了解作曲家的音乐风格、作曲美学有所助益的珍贵文献资料,深入的诠释诚属必要。而且适当诠释的步骤在20世纪的作曲手稿研究上更是十分重要,因为以20世纪音乐风格及作曲手法之高度相异性,手稿解读的难度显然更高,而解读的方式及其依据的理论基础就更重要了。要能对手稿作适当的诠解,必得仰赖恰当的音乐理论,且吸取各式有关的分析技巧,才能在手稿解读上有所突破。然而与之相对的,我们也不就正是希望能够从手稿里所保存的创作过程中,寻索出能对乐曲分析有所助益的重要理论根据吗?其实二者正是缺一不可,最理想的状态就是齐头并进。换言之,对于20世纪作曲手稿的研究,理论的探讨与手稿分析必须是相辅相成的。一方面,以适当音乐理论的架构假设来对手稿展开解读;另一方面,也以研究手稿所得的心得来随时修正音乐理论的架构,再依此继续解读手稿,如此往复来回,并在这个不断来回印证的过程中,得以逐步进入乐曲的精髓。研究意大利现代作曲家路易吉·诺诺(Luigi Nono)创作手稿的学者弗里德曼·萨里斯(Friedemann Sallis)也曾对这个问题持有类似的看法,认为对其音乐理论架构的了解是研究诺诺创作手稿的基础,而我们对诺诺的音乐理论的了解,也必须随时经由他的手稿里的内容来修正。[18]前文所提及的将文本生成学引入音乐研究的学者金德曼更提出所谓的“综合手法”(integrated approach)一词来解释这个来回印证的分析方法。音乐分析者必须妥善运用自手稿里得到的线索,而分析手稿以研究作品之创作过程时,则必须仰赖音乐分析所建树的理论及洞察力。[19] 因此手稿分析可谓是音乐学者将作曲家生平与乐曲分析,乃至历史与理论等融会贯通的综合思考。同样重要的是,研究者要能不自限于作曲家阐述的概念或者论述角度,避免仅仅成为作曲家的代言人而已。

最近二三十年来,不少学者深入20世纪音乐的手稿研究,逐步厘清了许多著名的现代作曲家的创作过程,也提高了我们对许多重要的20世纪作品音乐风格的理解和诠释。例如,通过勋伯格十二音列作品手稿研究,我们了解他以旋律的灵感作为原始的材料,发展出特殊的音程关系后再定性为十二音列,成为作曲的蓝本。相对的,阿尔班·贝尔格的手稿却显示出,他经常先确定了十二音列之后再从中寻找旋律主题的灵感。另一方面,音乐学学者理查德·塔鲁斯金(Richard Taruskin)从斯特拉文斯基的手稿中找到民歌旋律,以及他将此旋律打散成小动机,再将之组成新的“民歌”的创作过程。而另一位音乐理论学者琳·罗杰斯(Lynne Rogers)则从斯特拉文斯基手稿中找到一张纸片,发现他的一首序列音乐作品其实是以巴赫圣咏式的调式和声进行作为原始材料。 [20]总而言之,20世纪音乐手稿,常常可以从各个不同的途径,提供独特的洞察音乐风格的方式,让我们更深入地了解20世纪音乐丰富的面貌,以及一些重要作曲手法深远的影响。

美国音乐理论学者帕德里夏·霍尔(Patricia Hall)多年致力于20世纪手稿研究,她精简地列出手稿分析对研究贝尔格歌剧《璐璐》的五项贡献:(1)因为贝尔格作品里的音列使用甚为复杂,手稿上有关音列的标识足以厘清一些比较复杂难解的音列使用;(2)从贝尔格在文章或书信里所谈论到的以音列作曲的创新及突破性等观念,以及在手稿中展现的作曲细节及过程为基础,我们可以比较容易印证作品里的逻辑和美学;(3)手稿中拟稿的先后顺序让我们能确切地掌握贝尔格发展他十二音列作曲手法的过程,这是他的成品──也就是完成的歌剧──并未明示于人的;(4)手稿中的雏形让我们能够了解作曲家写作某些乐段的原意或在乐曲中的功能,这在作曲家将其复杂化之后的完整歌剧里已经不易辨别;(5)作曲家的手迹、书写的痕迹,即笔下音符在五线谱之间所传递的空间感、幅度,也是其音乐表达的一种手法,对此若有所掌握,有助于乐曲构思的理解。霍尔认为手稿研究不仅可以协助我们了解十二音列与《璐璐》作曲之关系,并加强我们对其音乐性的了解,也更增进了我们对贝尔格作曲手法与其独特性的认识。[21]论点(4)与(5)的确是十分独特,乃是专属于手稿研究的分析心得,值得我们细细推敲。从已完成的作品中,一个乐段、乐句、节奏和声的雏形是研究分析者只能揣想而不能确知的。这些都只能借由手稿中的线索才能够发掘。从作曲家的手迹中去感受他乐念的行走、乐思形状,更是手稿研究者才有的特权。

作曲家的手迹里所能表达出的乐念之行走的精髓,与文学手稿里所能表达出的文思的意旨颇有相通之处。譬如法国中文学者桑德琳(Sandrine Marchand)在一篇研究小说家王文兴手稿的文章里,指出他书写习惯的重要性,即誊写手稿的过程里一字不改以保存文字的“一气呵成”之重要性。王文兴说:“我用黑笔写下来的那些就算定稿。不再修改。有时候我事后发现有错,我也就让它留着,非改不可的错,当然要改,但是我看改的地方就跟错的也没有两样,说不定更刺眼。”她更以王羲之的论述进一步说明这“一气呵成”与文思之间的关系。“最接近王文兴思维的,恐怕是古代最伟大的书法家王羲之(公元321—379年或公元303—361年)所写的一篇书论。王羲之在《题卫夫人笔阵图后》一文中,说明书法之原则:‘意在笔前,然后作字。”[22]这个概念如果以音乐手稿来看,不啻是“乐在笔前,然后作谱”,因此作曲家记谱时音符在五线谱上传递的空间感、形状都蕴含了乐念的表达。20世纪音乐语言风格复杂多样,使得作曲家手迹里所透露出的乐念之行走也就更为可贵。

总之,因为研究20世纪作曲手稿的学者多不再将手稿仅仅当成用来准备演出或正式版本的辅助品,或者只是作为解析不同版本之差异的注脚,而视手稿为作曲家记载推敲或存放他们音乐思维、灵感的宝库之一部分,近年来作曲手稿的收藏及研究上都有丰硕的成果。手稿研究最大的启发并不在于了解作品本身──音乐创作的成果──而在于了解作曲家在探索的过程中表现出对音乐美学及音响上的追求,因为这个过程正是作曲家将他的乐思具体化,适切表达的一种展现,也让我们更能在整体上对作曲家音乐语言的发展得到更多的启示。

三、周文中先生的手稿

在中国近现代音乐的研究中,手稿研究正处在迅速发展的阶段。全盘了解作曲家手稿流传存佚的现况是中国近现代作曲手稿研究的前提。许多中国近现代作曲家的历史地位及作品的艺术价值,都已是得到公认的,但其作曲手稿流传存佚的现况,相形之下比较不为世人熟悉注意。而且收藏手稿之事相当不易,不论是追踪、取得还是整理、保存、建档等等,都十分地困难和复杂。然而,不论是重要历史文献音乐大师手迹的典藏,学界专门研究上的需要,还是中国音乐文化的鉴赏演奏,作曲手稿都是非常值得珍藏和研究的对象。近年来,中国近现代作曲家的手稿之收藏,逐渐受人重视,努力耕耘后的成果令人惊喜。由手稿典藏进而开创全新学术视野,是可预见的前景。

周文中先生的手稿有很多不同的种类,现由著名的保罗·萨赫基金会收藏、建档及专业化善本处理,也进行数字化电子典藏。周先生留下来的手稿中包括了各式的草稿、完稿、乐曲构思,对音高结构和他的“变调式”之研究,为数众多的书法,以及誊写优美的完稿。这些丰富的手稿是极为可贵的20世纪音乐文化宝藏。它传达了什么样的讯息?我们如何来解读?虽然牵涉甚广,以下我针对三部分讨论。

首先,手稿里的拟稿呈现了周先生在作曲的过程中对“变调式”体系之运用的探索及思考。在这些乐谱纸上,周先生用不同颜色的线条标示变调之间的结合运用。《霞光》的手稿中为数颇众的调式草稿,几乎每一张都以彩色笔在五线谱上标示调式之间错综复杂的关系。彩色笔的颜色包括了红色、橙色、褐色、紫色、深绿色、淡绿色、深蓝色、淡蓝色等等,其复杂性可见一斑。这些满是五彩缤纷的线条、热闹错综交叉的拟稿页,是对调式在曲中使用的思考。横竖的彩色线显现出的是音乐的想象,是乐念的思考,也是曲调及和声的发展根据。这类常见的彩色笔拟稿,显现出他汇集和声、旋律、《易经》以及序列作曲手法上的运用,也显示出他吸取了美国当代学院派作曲家的思潮。

的确,周先生成名于20世纪中叶的纽约和有众多前卫现代音乐作品演出的音乐环境。该多元环境对他的个人写作风格发展,是重要的一环。在1960和1970这二十年前后,美国音乐作曲理论界发展出无调性音乐分析的音类集研究法。自1955年起,作曲家巴比特发表了一系列探讨勋伯格十二音列作曲逻辑的文章,以精辟的音乐理论厘清了十二音列作品里各式基本问题,阐述了勋伯格所作的十二音列作品里不为人所了解的音高组织的复杂性。从此这个音乐理论及其发展出的音乐美学得到音乐学者及作曲家的重视。 [23]

普林斯顿大学在1960年举行了名为“现代音乐之问题”的座谈会。其间巴比特、阿伦?福特(Allen Forte)、卡特、恩斯特?克热内克(Ernest Krenek)及爱德华?柯恩(Edward Cone)集聚一堂,论述精彩,并从此开创非调性音乐理论的研究风气。以作曲家及理论家为主要撰写人的《新音乐学术季刊》(Perspectives of New Music)于1962年创刊,福特的巨著《无调性音乐的结构》(The Structure of Atonal Music)也于1973年由耶鲁大学出版社出版,更使得音类集研究法在无调性音乐分析的领域里一枝独秀。在这特殊环境里,这一思潮理论造就了一代将理论与作曲技巧紧密结合的作曲家。[24]因此,无调性音乐的“音类集”分析法(set theory analysis),对于美国的现代音乐,特别是学院派的作曲家与理论学者有相当大的影响。它取代了传统和声的观念,以音类集解释非调性音乐里音高(pitch class)与音组(pitch class set)之间的各式关系,是用来分析现代和弦结构的方法。逐渐地,分析理论的核心概念也成为作曲手法。[25]周先生正逢其盛,亲身经历了音类集研究法的萌芽到成型,在非调性音乐的研究分析上一枝独秀的盛况。他的作曲吸收了与音类集相近的概念,并特别重视结构的严谨与材料的精简。因此周先生手稿中大量的对调式和音类集的思考,以彩色标注和声曲调分类等细节的草稿,让音乐分析能够考证作曲家的音高结构思考,并进行多种尝试。作曲家卡特的手稿中也同样使用彩色标注音高设计,譬如《第三号弦乐四重奏》的手稿中,以蓝、红、绿三色标示音类集的大小、曲中位置及以棕色标示乐章安排,在《第四号弦乐四重奏》也以彩色标示节奏的设计。卡特曾谈到,写作中探索音类集的书写、拟稿过程,在每创作一首新曲时就得重新来过,逐渐地变成了他进入思考状况、进入和声色彩之思考时,习以为常的一个作曲步骤。 [26]

周先生手稿的出版,让学者能够透过各个作品的手稿来探讨他运用变调式的思考及惯用手法。这无疑是进一步了解周先生的风格和特色的良好途径。就像他的好友卡特一样,为单个作品所做的和声上的尝试及探讨,经过逐年的积累之后,也构成了属于他个人风格的特殊和声语言。周先生对变调式体系的探讨,除了纯理论之外,也因各个乐曲的创作需要及灵感而展开,这一点从他为许多作品填出一页页色彩缤纷的拟稿可以得到证明。

第二,周先生的作曲手稿展现出他对古诗词、中文意象的深厚感情。我们得以一窥他作曲过程如何深植于古诗词的意境。手稿中众多以中文文字书写构思的草稿,是《谷应》手稿中特别重要的一部分。

1970—1971年,周先生获选为Koussevitzky 作曲家工作室的驻地作曲家。工作室位于马萨诸塞州的塞拉纳克庄园,在这里,周先生开始了《谷应》和《大提琴协奏曲》的创作。后者是纽约州艺术基金会纪念美国建国200周年的委约作品。但是在这之后,两个作品都被搁置下来,到 1988年才再度提笔,于1989年完成《谷应》,也于1993年完成《大提琴协奏曲》。[27] 在《谷应》手稿0788-0694页右上角注明了作曲的两个阶段:1970—1972 Saranec, Massachusetts,及1988—1989 Rhinebeck。后者是周先生在将手稿搁下多年之后,再度提笔将《谷应》完稿的第二阶段,地点是他在纽约州的乡间居处。《谷应》前后近二十年的作曲,手稿里呈现了周先生对中文文字的执着和向往,沉淀了他大量的思考。以中文书写推敲探讨高山流水的形象、诗意和精神,作为乐曲设计的主要灵感,也以中文誊写表达古琴音色的词汇,其各式清亮松透纯净,书写的字体特别优雅。这些中文书写的作曲手稿,显示了深厚的文化底蕴。这份文气、文势是周先生作曲的灵魂。

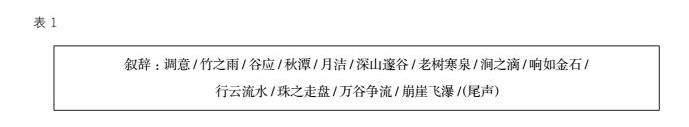

打击乐四重奏《谷应》的手稿里,一页编号0788-0700的草稿列出十二个意象生动的词句,见表1。

这些词句与草稿0788-0694页的十二个汉字相对应:雨、谷、潭、月、深、泉、响、涧、云、珠、流、瀑。这个简约过程,即从意象词句到单字,除了凸显意象的物质性之外,也是音色及音乐流动性的想象的来源,与古琴的音色息息相关。

周先生在《谷应》的创作过程中,十分讲究文字构思,不断调整增减。在纽约市北边哈德逊河边Tarrytown House便签上写的草稿(编号0788-0692)列出更多的单字:竹、谷、潭、月、松、波、响、涧、云、珠、丝、流、瀑。这里新添的字汇有“松”和“丝”。

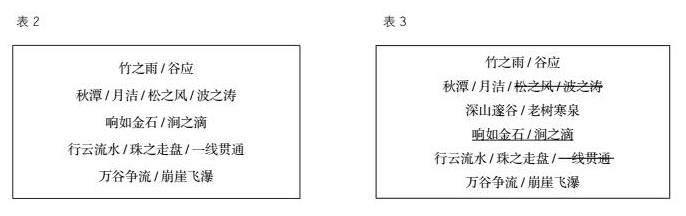

在曲式布局的设计上也有与之相对应的尝试。编号SKM-C45822083114440的蓝图见表2。其中与“一线贯通”相对应的单字是“丝”。但是这词语并未在《谷应》中使用。表2的“松之风 /波之涛”也被删去,同样的“松”也未被采用。草稿中删去的词语意象,虽然并未在完稿中出现,仍是作曲家构思过程的一部分,有其研究价值。何况词语的删去并不代表它意象的删去,它的意象可能在其他的词语中出现,成为表达意象的一部分。如果我们比较表2和完稿度标题的规划(见表3,以横线标示删去和增添的词语),可以看得出后者更有连贯性,其“山水”的情景更为流畅合理。

1989年完稿的《谷应》采用英文段落标题,是自前述意象生动的十三个中文词句之翻译,对照如表4。这些中文词句的选择、顺序排列,生动而引人入胜,山水画的姿态已然浮现。

不可讳言,在完稿出版的乐谱中将诗意盎然的词语翻译为英文是必须的,但译文仅传达基本的物质性、形貌。中文的意象及山水情境里的精神气息及精炼词语的婉转巧妙,很难翻译。单纯化的英文标题,诗意荡然无存,仅凸显对自然的歌颂,甚至单纯咏物。有鉴于此,周先生一再强调,他作品中乐段的标题只是作曲灵感的来源而已,不能当成标题音乐对待,并且强调曲中十二段来自古琴琴声的不同音色。的确,这个文势十足、一气呵成的设计,如果仅被当成描述自然景物的标题音乐,就和原意相左了。

手稿中有多张对古琴音色的探讨。编号0785-0113的草稿列出古琴的七种琴声(音色)的词汇及英译,见图1。不同于手稿中其他挥笔疾书的字迹,这七个琴声字汇以端正秀丽的中文书写,表达贴切,特别是“脆、疾、松、奇”四字,十分传神。就连相对的英文字迹,也秀丽适中,带有中文书写的神韵。

多页中文草稿尝试将琴声音色与前述意象的物质性结合构成乐曲组织,如图2的一页曲式设计草稿列出的,编号0785-0113。

图2中左右各一个方括弧,各包括三个单字,赋以相同的演奏手法“rolls”,且头尾各一 “金”字,构成近乎对称的形式。虽然《谷应》未用对称式的曲式结构,但这草稿仍透露出周先生将古琴琴声与中文词语结合的意念,以及其在曲式上铺陈的尝试。这类透过文字书写的草稿,所表达的不仅是音响,也是中文的美学、情境和玄思。

然而这对对称曲式及音色的雏形,终究出现在他创作的《大提琴协奏曲》里。其著名的结构设计图做了十分完整的规划(见图3)。除采用上述古琴音色,还加入更多音色,其结构的对称性更为完整。这两部作品都在70年代开始构思,经历同一时期的长期酝酿。两个结构设计图的对照呈现出周先生作曲中,意象词语、物质性、古琴音色三者之间的密切关系,以及他在曲式上更为复杂多层次的思考。协奏曲的结构性显然更强。其结构图,如学者梁晴指出,显现“三个乐章的整体性,多层关联交互构成,从‘高至‘洁只是一‘奇笔,统筹着各段落、表情、节奏、编制、力度、速度等细节”[28]。

周先生对《谷应》整曲的初步构思,在手稿中另一页图文并茂的草稿上(见图4,这页手稿编号0788-0691)表达得最为生动。这页显然是较早的概念蓝图初稿,结合意象和演奏手法,布局构思全曲。视觉上有很巧妙的戏剧性。纸面上乍看交错盘叉,但错落有致。符号与英文标示着音乐的进行,箭头不时补进中文意象,乐动跃然纸上,整页叙事如精彩的动画一般。在“崩崖飞瀑”一词上方,更拉出有力的横向箭头,中气十足。这也让我们回想起前文所提及的一张蓝图里的“一线贯通”。

图4 《谷应》手稿之整曲初步构思(编号0788-0691)(见彩图页1·4)

该概念蓝图表达出作曲的许多层面。以箭头插入的中文词汇看似次要,但是它的丰富意象构成种种高低险夷,是乐曲的文脉。

多年后,周先生对山水风范和古琴悠远意境的追求在《苍松》系列作品(2008—2013)中达到极致。该系列作品第一版《苍松》为韩国传统乐器室内乐团而作,包括了伽耶琴(主奏)、短笛、筚篥、笙簧与长鼓。第二版《诵松》为西洋乐器六重奏,第三版《丝竹苍松》为国乐室内重奏。无独有偶,《苍松》的乐段标题与《谷应》的手稿神似。表5取自第一版《苍松》谱中的乐段标题。不同于《谷应》,这为韩国传统乐器室内乐团创作的乐谱,采用英文、中文及韩文为乐段标题。

《苍松》的作曲理念可以用陈子昂的名诗 “前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下” 概括。整曲所表达的即是它所唤起的对永恒的深刻反思,也就是通过对山水的生动描绘来表达永恒和空间的浩瀚。《谷应》草稿里的“调意”一词在《苍松》的首页出现,由伽耶琴独奏。琴声低吟婉转,以揉捻拨弹的手法铺陈出意境深远的氛围。《苍松》的第三和第四乐段的标题“高岳”与“深渊”则与《谷应》草稿里的词句“深山邃谷”或“崩崖飞瀑”有异曲同工之妙。两篇作品虽然前后相隔近四十年(《谷应》1970年下笔,《苍松》于2008年完稿),但均以中文词汇构思,并展现相似的意境和精神。手稿所表达的中文书写、意象的气质,正是周先生作品的神韵。

第三,周先生手稿中的书法墨迹,显示出书法美学在他乐曲构思上扮演的重要角色。如音乐理论学者黎昭纲所指出:“中国书法笔触的动态,其张力与静止的对位,以及黑墨流畅的灵活性是影响周先生艺术视野的众多因素之一。” [29]周先生作品的架构与线条,来自书法美学相关的气势。

我们如何了解书法在周先生的作品里留下的种种注记?除了他对书法与音乐之间关系的阐述之外,我们也可以在他与演奏家互动及学生教学中,看到实际的感受和经验。小提琴家斯坦伯格指出《第一号弦乐四重奏》中有许多平行旋律,解释道 “这并不是一般所理解的平行旋律。根据周先生跟我们的描述,它所展现的是书法中毛笔书写的笔触粗细的变化。《第二号弦乐四重奏》中类似的平行乐句,也来自同样的概念。它们十分有特色” [30]。作曲家陈怡回忆她跟周先生上作曲课时有关书法和绘画的讨论,“先生特别注意书法的笔触,尤其是每个笔画内缘外缘之间的宽度,也就是其墨色线条粗细变化所产生的对位”[31]。他们两位的说法可归纳如下:书法笔画留下的流动墨色传达出笔画的遒劲度和厚重感,其笔触粗细的变化(笔触边缘之间空间的变化)捕捉了书法家运笔的力度姿态。这书法笔触概念在声音表现方面,可显于音乐平行线条宽窄度灵活表现。这虽只是一个作曲的环节,但让我们了解周先生审视书法的角度是音乐性的,因此有许多独到、非传统的观点和想法。长期以来,他对于书法与其音乐之间的深刻关系有许多阐释自述。[32] 因此,周先生的书法成为作曲构思过程的一部分就不足为奇:《谷应》的草稿里有十二页的周先生亲笔书法。

斯坦福大学教授中国文学研究者艾朗诺(Ronald Egan)曾写道:“虽然书法是由文字组成的,但其艺术价值从来不仅限于书法家所写的文本的含义。这些书法中的文字以非语言的形式发挥着作用……通过书法图像来传达思想和内涵。”[33]普林斯顿大学教授高友工写道,“作为一种抒情体验,书法艺术聚焦在展现层面,即艺术家内在力量的具象化产物”[34]。这解析强调了在书法美学中内在能量和具象化的关系。大都会博物馆亚洲部的主任方闻,在谈论著名书法家黄庭坚(公元1045—1105年)时写道:“其(黄庭坚)浑厚的大字行书确实笔力万钧,其姿态正是书法家旺盛不屈的生命力的体现……以他笔墨中的‘势,创造出气势磅礴的效果 。”换句话说,笔画在流动的线条中释放的特征源自一种倾向,一种内在能量的释放,驱动着线条的动力并且创造出这一特征独特的审美品质。此外,出色的书法作品将笔画、线条、形状和内涵融于一体。

《谷应》草稿的十二页书法囊括了前述的乐段标题的词语,其中三页还加注了古琴音色的词汇。 这十二页书法的内容见表6。

周先生长久研究笔墨之道,在这多页手稿中以雄劲的书法写出每个意象的姿态。以不同粗细和墨色的笔触,运笔的速度、力道和转折,表达出词语的意象。或是雄稳饱满如“深山邃谷”一页,或是奔放酣畅如“崩崖飞瀑”一页,飘洒荡漾种种不一。

握笔写书法,不但是磨炼技法以追求完满充盈或表达生命力度的过程,也是人格修炼的过程。这十二页书法中,周先生的笔墨随着文意乐思偏正自如,在表现出中国文化特有的意趣之余,也展现出他锲而不舍的人格修炼和自我提升的执着。

最后我们再回来探讨,就戈塞特所提的三个手稿与作曲家的意图之间的关系来看,周先生的手稿告诉了我们什么呢?

1.“确认性”(confirmatory):我们对周先生自成一家的变调式理论之使用及思考方式得到明确的认证。我们也确认文字及书法在他作曲的构思中所扮演的重要角色。正如他在2006年写给弥生·宇野·埃夫莱特的一封信所提,“我认为毛笔书法和作曲家非常相关,因为它同样地涉及空间和时间,以及动态”[35]。

2.“建议性”(suggestive):在未仔细研究这些手稿之前,我们不完全了解变调式的功能。然而,作曲家手稿上的彩色,呈现对音组之间关系的考虑,特别是将不同变调式的相同音组牵线联结的做法。这对我们的变调式的曲调与和声分析有“建议性”,让我们对音组在变调式中所扮演的角色有更加全面的了解。这也可以让我们能够更进一步,归纳出他个人风格的特殊和声语言,并用以分析其他的作品。他将书法笔画衍生出来的规律、原则转换成作曲原则,又与变调式理论联结,进而系统化地将书法与音乐的织体线条、节奏旋律、变化起伏联结。此外,英文标题在与中文词语的原意相较之下,有更深的意义及生动的意象,也让曲中的山水意境气势更明显地展示出来。

3.“概念性”(conceptual):草稿中的文气、文势和亲笔书法揭开我们在完稿里不容易看到的一面。虽然我们已经知道周先生作曲概念深受书法的影响,但经由手稿研究,审视他的墨迹、文句推敲,我们对文字意象和笔墨在他作曲过程中占有的重要位置有更深的领会。他在草稿中反复推敲文字的意象,从中提取其精神、精华,并且以不同文字组合的草稿图形来构思曲子的全貌,显示中文的思考源头。自亲笔书法中我们可以看到他的运笔落墨,对词句意象的美学表达,而笔墨的运用不只有其物质性,更有精神上提升的作用。

手稿研究能够让我们从一个新的角度来分析周先生的作品,与分析出版的乐谱迥然不同。这直接针对手稿文件手迹笔墨的研究,也不局限于已有的分析文献、变调式的理论根据,或者作曲家本人、有关言说。就手稿材料的文本解读,我们可以检视构思的陈迹、探寻手稿的初始状态,其琢磨、逐步推敲的种种,并揭示在此发展过程中所展露的美学文脉。换句话说,作曲家手稿研究是我们了解其创作的特殊窗口。当我们看到周先生一再增减、删改意象丰富的中文词汇、词语,或者尝试将词语排列构成各式作曲蓝图以深化其艺术性时,他以一个执着、不断摸索的作者形象出现,逐字修改推敲,一笔一墨致力于他渴望吸收并融入自己作品的意象及书法。这令人想起作曲家利盖蒂有关他坚持以铅笔写作的原因。他自述其不厌其烦地以铅笔一步步地从最初的构思写作到图形创作乃至乐谱的记载,一旦需修改就使用橡皮擦,并说:“如果我在电脑上作曲,一切会进展太过快速(If I were to do this with a computer, everything would go too fast)。” [36]当然,手稿研究是否能够真正揭示作曲家的创作历程仍然是值得我们质疑的一个问题,但是在周先生的手稿里,我们的确是得以一窥台前不容易看到的作者形象,这在周先生音乐分析文献及他的言说阐释之外,提供很宝贵的角度。

作者简介: 饶韵华,密歇根大学音乐理论博士,美国人文与科学院院士,美国罗格斯大学杰出教授,博士生导师和音乐理论系主任。

[1]有关瞬间曲式的讨论,见傅秀娟《Jonathan D. Kramer〈音乐的时间〉之时间经验初探》,台湾中山大学音乐系研究所硕士论文,2007,第43~45页。

[2]Samuel Dushkin, “Working with Stravinsky,” Igor Stravinsky, edited by Edward Corle, Duell, Sloan and Pearce, 1949, p. 184; Nabokoff, Nicolas. “Christmas with Stravinsky,” ibid., p. 146; Robert Craft, Igor Stravinsky and Robert Craft, Dialogues (Berkeley: University of California Press, 1982), p. 14.

[3]Paul Berry, Brahms among Friends: Listening, Performance, and the Rhetoric of Allusion(New York:Oxford University Press, 2014), p.7.

[4]Harald Krebs, “Schumanns Metrical Revisions,” Music Theory Spectrum 19, no.1(1997): 35–54.

[5]Arnold Schoenberg, “On the Presentation of Idea.” Notes from August 19, 1923, collected in A Schoenberg Reader: Documents of a Life, edited by Joseph Henry Auner (New Haven: Yale University Press, 2008), p.176.

[6]See Elliott Carter, “Manuscript Sketch: Quartets, Strings no. 1,” Music Division, Library of Congress. http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200155638/default.html (accessed 5 July 2015).

[7] Nancy Yunhwa Rao,“Allegro Scorrevole in Carters First String Quartet: Crawford and the Ultramodern Inheritance,” Music Theory Spectrum 36, no. 2, (Fall 2014): 181–202, https://doi.org/10.1093/mts/mtu015.

[8]易鹏, 《文本生成学专号》, 《中山人文学报》第37期,2014,第7页“前言”。

[9]Douglas Johnson,. “Beethoven Scholars and Beethovens Sketches.” 19th-Century Music, Vol 2, no. 1(1978):3–17, https://doi.org/10.2307/746188.

[10]Ibid., with 4 responses, see pp.270–279.

[11]Jed Deppman, et al., editors. Genetic Criticism: Texts and Avant-Textes(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004). 对文本生成学的简介,可参考《文本生成学专号》,《中山人文学报》第37期,2014,第8~9页,客座编辑易鹏的 “前言” 。

[12]William Kinderman, “Introduction: Genetic Criticism and the Creative Process,”Genetic Criticism and the Creative Process: Essays from Music, Literature, and Theater, edited by William Kinderman and Joseph E. Jones (Rochester:University of Rochester Press, 2009), pp. 1–16.

[13]Friedemann Sallis, Music Sketches (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), p. 10.

[14]Kofi Agawu, “Taruskins Problem(s),” Music Theory Spectrum 33, no. 2(2011): 186–190.

[15]Philip Gossett, Beethovens Sixth Symphony: Sketches for the First Movement,” Journal of the American Musicological Society 27, no. 2(1974): 248–284.

[16]Dave Headlam, “Sketch Study and Analysis: Bergs Twelve-Tone Music.” College Music Symposium 33/34, 1993/1994, pp. 155–171; Patricia Hall, View of Bergs Lulu Through the Autograph Sources (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966), pp. 12–13.

[17]Gossett, “Beethovens Sixth Symphony: Sketches for the First Movement”.

[18]Friedemann Sallis,“Segmenting the Labyrinth: Sketch Studies and the Scala Enigmatica in the Finale of Luigi Nonos Quando stanno morendo Diario Polacco N. 2 (1982),” ex-tempore 8, no.1(2006). http://www.ex-tempore.org/sallis/salis.htm.

[19]Kinderman, “Introduction: Genetic Criticism and the Creative Process,” p. 7.

[20]Lynne Rogers, “A Serial Passage of Diatonic Ancestry in Stravinskys the Flood.” Journal of the Royal Musical Association 129, no. 2(2004), p. 238, https://doi.org/10.1093/jrma/129.2.220.

[21]Hall, A View of Bergs Lulu, pp. 12–13.

[22]桑德琳(Sandrine Marchand):《修改的不可能性:王文兴手稿中的删除、修改和添加内容》,《中山人文学报》第37期,2014,第69~70、 80页。

[23]潘世姬:《阿诺· 勋伯格: 寻找十二音列作品的和声及曲式统一性(上)》,《艺术评论》(第5卷),1993,第61~71页 。

[24]Allen Forte, The Structure of Atonal Music(New Haven:Yale University Press, 1973).

[25]“音组”一词又可以翻译成“音类集”(编者按:国内学界则常译为“音级集合”)。本文舍“音类集”而采用的“音组”,譬如“四音音组”或“五音音组”,是依据作曲家卢炎采用的翻译, 可见于他的手稿。参见饶韵华:《手稿解读与卢炎的和声》。一般而言本文提及“音组”时泛指“pitch set”,而“音类集”一词时则指涉这个研究方法,或者“pitch class set”。

[26]最后卡特对音高材料钻研的做法逐渐系统化,终于汇集成了一本他个人专用的《和声书》。Elliott Carter, Harmony Book, ed. by Nicholas Hopkins and John F. Link (New York: Carl Fischer, 2002)。《和声书》原是卡特个人使用的作曲手稿,后为了方便学者的研究,才脱离了单纯的善本藏品的角色,于2000年后结集成书。

[27]周先生在1970—1971两年的暑期,获选担任Koussevitzky 作曲家工作室的驻地作曲家,在位于马萨诸塞州的塞拉纳克庄园的作曲家工作室开始创作《谷应》。Serge Koussevitzky 于1924—1949年担任波士顿交响乐团的指挥,暑期与乐团在Tanglewood举行音乐节,自1965年开始成立该作曲家工作室,邀请驻地作曲家暑期在此创作。

[28]梁晴:《周文中〈大提琴协奏曲〉:一幅声音山水长卷》,《音乐艺术》 2021年第4期,第175页。

[29]Mark A.Radice, and Mary I. Arlin, editors. Polycultural Synthesis in the Music of Chou Wen-Chung(Routledge, 2018), p. 86.

[30]同上,第216页。

[31]同上,第259页。

[32]讨论了包括音乐与书法的结构原则之间的交集,以及笔画种类及特点,草书、行书等不同笔体与留白、姿势等的相关原则如何能运用到音乐作曲。弥生·宇野·埃夫莱特:《书法与周文中近期作品的音乐表情》,载爱德华·格林主编、梁雷副主编《中国与西方:一种新音乐的诞生》,上海音乐学院出版社,2009,第84~100页。

[33]Ronald C. Egan, Word, Image, and Deed in the Life of Su Shi (Cambridge: Harvard University Press, 1994).

[34]Kao, Yu-Kang. “Chinese Lyric Aesthetics.” Words and Images: Chinese Poetry, Calligraphy, and Painting, edited by Alfreda Murck and Wen C. Fong (Princeton: Princeton University Press, 1991), pp. 47–90.(中文版参见高友工、张辉译,《中国抒情美学》,载乐黛云,陈珏编选《北美中国古典文学研究名家十年文选》,江苏人民出版社,1996。

[35]周文中给弥生·宇野·埃夫莱特一封信的节录。“Excerpts from a letter to Yayoi Uno Everett regarding Chinese calligraphy, 2006” http://www.chouwenchung.org/philosophy/calligraphy.php.

[36]Sallis, Music Sketches, p. 5.