制造企业数智化能力:维度探索与量表开发

张乐 陈菊红 董海林 王昊

基金项目:国家社会科学基金项目(22BTJ050);教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC630170)

作者简介:张乐(1987—),女,陕西西安人,西安理工大学经济与管理学院博士研究生,渭南师范学院经济与管理学院讲师,研究方向为制造企业数字化转型;陈菊红(1964—),女,陕西富平人,博士,西安理工大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向为制造企业服务化、数字化;董海林(1985—),女,甘肃民勤人,西安理工大学经济与管理学院博士研究生,研究方向为数字服务创新;王昊(1991-),男,江苏连云港人,博士,西安理工大学经济与管理学院讲师,研究方向为服务生态系统。

摘 要:随着数智技术的飞速发展,数智化转型已成为数字经济时代制造企业发展的必然选择。数智化推动制造企业重构竞争优势,数智化能力成为制造企业创新发展的关键驱动力。然而,部分制造企业在转型过程中陷入“不转型等死、转型找死”的两难困境,数智化能力建设缺乏方向指引,亟待对数智化能力的内涵和构面进行深入研究。在文献分析和扎根理论的基础上,基于动态资源基础观,归纳并提取企业数智化能力构成维度,包括生产智造能力、数智化运营能力和数智连接能力,开发各维度测量量表,利用SPSS和Amos软件对290份有效问卷进行实证检验,结果表明开发的数智化能力测量量表信效度较高。研究结论有助于加深对数智化能力这一概念构成的理解,为数智化能力水平测度提供有效的量化分析工具。

关键词:数智化能力;结构维度;测量量表;扎根理论

DOI:10.6049/kjjbydc.2023010267

中图分类号:F272.7-39

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2024)11-0079-10

0 引言

大数据、人工智能、云计算、物联网等数智技术正改变制造企业商业模式和生产经营方式[1]。《中国制造2025》明确提出要加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。2021年12月,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》,要求加快制造业数字化转型,深入实施智能制造工程。然而,很多企业受到自身业务、规模和生存环境的限制,在转型过程中陷入“不转型等死、转型找死”的两难困境。《2021埃森哲中国企业数字化转型指数》指出,数字化转型的第二大难点在于数字化能力的建设。制造企业运用数智技术实现转型已成为其核心竞争力(Verhoef等,2021)。

近年来,相关学者开始关注制造企业数智化能力。资源基础观认为,资源需要具有高价值、稀有性、不可模仿性、不可替代性和不可转让性特征才能产生可持续竞争优势(Barney,1991)。数智技术作为一种资源本身并不具有可持续竞争优势(Khin & Ho,2019),在数智化转型背景下,企业获取可持续竞争优势的关键在于对数智技术和其它资源进行整合,利用数智技术将数智生产要素融入企业业务,将数智生产要素转化为数智化能力(René等,2020)。Helfat等[3]从动态视角延伸资源基础观的内涵,将识别、整合企业资源响应环境变化的能力纳入动态资源基础理论。“数智化”不同于“数字化”,陈剑等[1]认为“数智化”是数字化和智能化的深度结合;沈馨怡和吴松强(2023)指出,数智化是对数据全生命周期和全场景的集成化管理,数智化相比于数字化更加重视生态规模与合作深度。1983年,Gardner首次提出“数智”能力的概念,对于深入理解数智化能力具有重要意义。

本文基于动态资源基础观对制造企业数智化能力进行研究,试图回答“什么是数智化能力,数智化能力包括哪几个维度以及如何对数智化能力进行科学测度”这3个问题,旨在明晰制造企业数智化能力的内涵,开发制造企业数智化能力结构维度,探寻支持数智化能力研究的理论基础,以期促进数智化能力理论体系发展。

1 文献回顾与理论基础

1.1 数智化能力概念

对于数智化能力的概念和内涵,学者尚未形成统一共识,现有对制造企业数智化能力的研究主要围绕以下几个方面展开:第一,数智化能力对企业绩效的影响。Ritter等(2022)指出数智能力通过识别并捕获市场中价值创造机会提升企业绩效,但也有研究证实数智化能力对企业绩效的影响作用甚微甚至没有影响(Usai等,2021)。第二,数智化能力与制造企业服务化之间的关系。Parida等[4]指出数智化能力是解决日益复杂问题和维护多样化客户互动关系的可行路径;Calle等[5]发现先进制造技术除非与互联网数字能力相结合,否则对服务化无显著影响。第三,数智化能力的概念和内涵。部分学者认为数字化能力就是数智化能力,即数智技术业务应用能力;另有部分学者认为数智化能力是数字化能力与智能化能力的融合[7-8],既包括数智转化过程中的技术能力,又包括管理变革能力[9]。可见,明晰数智化能力的概念是开展实证研究的基础。

已有研究围绕IT能力、数字化能力、智能化能力等相似概念对数智化能力进行界定。IT 能力的概念于1996年由Ross提出,随后关于其内涵的研究逐渐丰富。学者普遍认为IT能力是指利用IT技术对企业现有业务流程进行优化,进而提高工作效率的能力。Ross等[10]认为 IT 能力是企业运用IT技术影响组织决策的能力;吴晓波等[11]指出IT能力不单是一种技术能力,更是一种资源配置能力,是企业调动、配置和应用IT资源促进组织自身业务重组进而获取长期竞争优势的能力。

随着数据资源井喷式增长以及大数据技术在互联网的应用,学者开始关注数据资源在制造企业的应用。张振刚等[12]指出大数据能力是利用大数据技术处理动态信息的能力;Lin & Kunnathur[13]指出大数据能力是企业识别、收集、存储和分析大量类型各异、高速流动的数据,用以支持企业实现战略目标的能力;Chen等[14]将大数据能力定义为“对海量离散数据进行实时分析以及对复杂数据进行挖掘的能力”;马鸿佳等[15]认为大数据能力是一种高阶动态能力,即利用数据分析感知、整合、建立和再配置内外部大数据资源以适应快速变化的环境的能力。

尽管大数据能力解决了IT能力无法对数据资源进行识别和筛选这一难题,但数据库之间各自为政难以满足客户多样化需求,而数字化技术则可实现这一目标。Lyytinen等[16]、吉峰等[17]指出数字化能力是企业利用数字技术使数据和信息以适当方式呈现,能够减少信息不确定性,实现营销、研发和生产的全面整合,最终创造更大商业价值的能力;Sjodin等[18]将数字化能力定义为“使用数字技术创造差异化附加值的高级能力”。如今,大数据与人工智能深度融合,形成新一代“数智”技术,企业核心能力逐渐转变为数智化能力[19]。从“数字化”到“数智化”,企业数据资源不断扩充,新型数智工具持续涌现,对企业能力提出更高要求[20]。随着资源基础观的发展,越来越多的学者意识到“数智化”意味着对更多资源进行整合,数智化能力代表着一种更高阶的能力。郑勇华等[21]认为,数智化能力是制造企业将新一代信息技术与已有资源相结合的能力;Kaplan等[22]指出数智化能力是系统解释内外部数据,从数据中学习、调整和利用学习成果连接智能目标的能力。

综上所述,随着信息技术的发展,资源范畴越来越广,结合以上概念,本文将制造企业数智化能力定义为“制造企业将大数据、云计算、人工智能等数智化技术融入企业研发、生产、销售等生产经营活动,通过对数智技术、数据信息等内外部资源之间的连接和配置,实现生产、运营数智化的创新能力”。这一能力既不同于强调技术运用的IT能力,也不同于强调数据资源识别的大数据能力,更不同于强调数字技术融合以消除数据孤岛的数字化能力,数智化能力能够促进制造企业实现提质降本增效、智能连接的目标。

1.2 数智化能力结构维度

当前,关于数智化能力维度的研究主要集中在以下几个方面:首先,数智技术特征。Lenka等[23]将数字化能力划分为3个维度:智能能力、连接能力和分析能力,分别指配置硬件组件以感知和捕获信息的能力、通过无线通信网络连接数字化产品的能力以及使用可用数据为公司作出有效决策的能力;Ajaegbu(2020)认为数字化能力包括数据捕获能力、数据连接能力和数据分析能力;易加斌等[24]总结出大数据能力包含数据感知能力、数据整合能力及深度分析与洞察能力;马鸿佳等[15]将大数据能力划分为大数据预测和分析能力以及大数据管理和应用能力两个维度;Sjodin等[18]研究了3组重要的人工智能能力:数据管道、算法开发和人工智能民主化。其次,数智技术应用场景。Lee(2015)等将IT能力划分为IT探索和利用能力;Calle等[5]将数字能力划分为3个维度:使用先进制造技术的数字技术能力、供应链层面业务关系数字能力、软件应用程序开发和部署数字能力;Anwar等[25]将大数据能力划分为大数据技术能力和大数据人员能力;郑勇华等[21]认为智能化能力包括装备智能化能力、人员智能化能力和管理智能化能力3个维度。

数智化能力是数智技术驱动企业管理变革与重塑的能力,其应用场景已经突破业务层面,实现商业模式创新(Ancillai等,2023),同时涵盖“数字化”和“智能化”两个要素。根据资源基础观,制造企业与利益相关者长期处于一个相互影响的动态系统中,企业发展需要各方资源的相互作用[5],企业边界变得日益模糊。因此,基于内外部资源调配对数智化能力结构维度进行探究,有助于企业真正理解数智化能力的内涵。

1.3 理论基础

传统资源基础观指出企业资源异质性是形成企业绩效差异的主要原因,资源具有价值属性[26]。然而,某种资源很难单独构成企业持续竞争优势,其需要与其它资源相结合(Barney,1991)。Ulaga & Reinartz(2011)研究发现,制造企业通过整合生产资源,可将自身独特资源转化为企业所需能力。不同于传统静态资源基础观,动态资源基础理论认为在不断变化的外部环境中,企业整合资源获取持续竞争优势的能力尤其值得关注。数智化技术作为一种资源需要嵌入到企业日常经营活动中,将新信息技术与已有资源相结合(郑勇华,2022)。因此,有必要基于动态资源基础观研究数智化能力。

2 研究设计

2.1 研究方法

已有研究对数智化能力结构维度的刻画较少,加之企业数智化能力内容多样和复杂,因此本文采用扎根理论对制造企业数智化能力结构维度进行探究。扎根理论通过对本文资料进行归纳、总结,可以形成新的理论(贾旭东和衡量,2016)。本文从定性视角出发,通过半结构化访谈、实地调研获取一手数据并通过官网、公众号等途径收集文本资料,按照扎根理论研究方法,遵循开放式编码—主轴编码—选择性编码3个步骤,挖掘并归纳数智化能力结构维度。在此基础上,将扎根理论研究成果与文献相结合,形成制造企业数智化能力初始量表,并对量表进行实证检验。

2.2 研究对象

本文遵循质性研究抽样原则,利用研究团队资源对样本进行搜寻,选取华为技术有限公司(华为)、施耐德电气(中国)有限公司(施耐德)、西安陕鼓动力股份有限公司(陕鼓动力)、陕西汽车控股集团有限公司(陕汽)、中国西电集团有限公司(西电)5家数智化转型典型制造企业,对31名中高层管理者和23名员工进行半结构化访谈。在正式访谈之前,选取施耐德、华为3名管理人员和4名普通用户组成焦点小组进行讨论,根据反馈意见对访谈提纲进行修改。在访谈对象中,男性41名、女性13名,年龄主要分布在25~45岁之间,每次访谈时间约为60分钟。

3 制造企业数智化能力结构维度探索性研究

3.1 数据收集

为保证数据质量,借鉴Miles等(1984)提出的三角测量法,通过多种渠道收集数据,以保证研究结论的科学性和合理性。访谈、二手资料和直接观察是定性研究的主要数据来源,访谈过程主要围绕事先准备的问题进行讨论,如“企业数智化能力是什么”“制造企业数智化能力包括哪些方面”“企业通过哪些方面提升数智化能力?为确保资料的准确性,与受访者再次核实访谈内容,结合访谈企业公开资料,对访谈资料进行三角验证,剔除个别不真实的内容。数据收集时间为2021年6月至2022年6月,访谈时间共计27小时,访谈文字共计6.2万字,二手资料共计4.1万字。本文采用3/4资料进行编码分析,剩余资料用于饱和度检验。

3.2 开放式编码

开放式编码是扎根理论分析的第一步,通过对多种渠道收集的文本资料进行标签化处理,对语义接近、重复出现的条目进行删减,最终抽取出141个初始概念。接着,对141个初始概念进行归纳总结,最终得到生产设备(生产线)智能化、数字平台搭建、设备接入、传感器数据采集、数据加工分析、智能产品设计、虚拟设计、新产品创新能力、产品智能升级、生产数据分析能力、质量控制、生产过程自我优化、数据标准化处理能力、信息可视化、风险管控能力、生产技术创新能力、决策支持能力、平台协作能力、实时应变能力、成本优化能力、人员调配能力、远程数据采集、产品质量追溯服务、人员数智技能、预测性远程诊断与维护、供应商集成、智能客户管理、需求感知、个性化营销、物流信息实时共享、生产规模智能调节、生产环节互联互通、数智生态系统环境、数智生态技术支撑等34个范畴,开放式编码过程如表1所示。

3.3 主轴编码

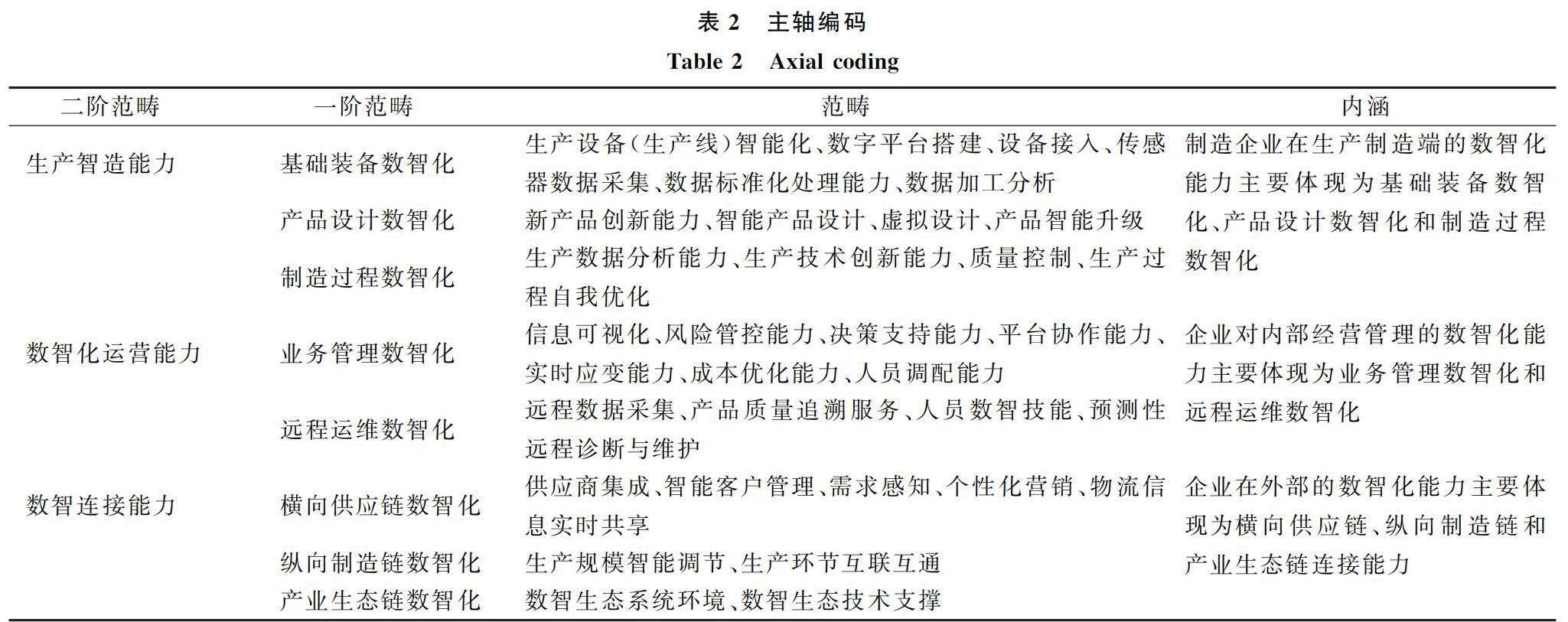

对开放式编码获取的34个范畴进行关联,归纳总结出8个一阶范畴,分别为基础装备数智化、产品设计数智化、制造过程数智化、业务管理数智化、远程运维数智化、横向供应链数智化、纵向制造链数智化和产业生态链数智化,以及3个二阶范畴,分别为生产智造能力、数智化运营能力和数智连接能力,如表2所示。

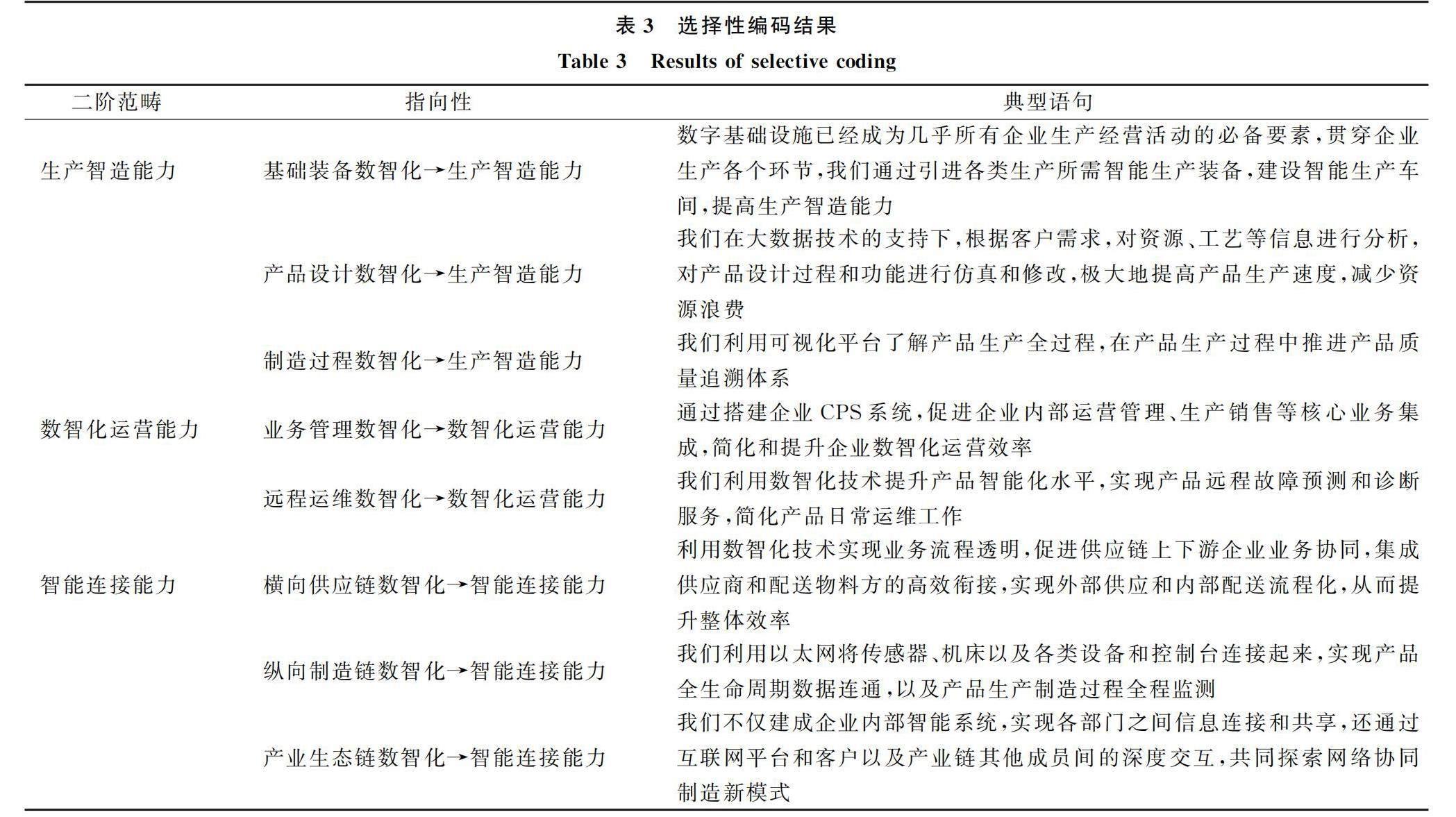

3.4 选择性编码

选择性编码将不同范畴联系在一起,以故事线的方式描述行为现象,识别核心范畴并构建理论框架(王冰等,2018)。在制造企业数智化能力结构维度中,基础装备数智化、产品设计数智化和制造过程数智化3个一阶范畴共同构成二阶范畴生产智造能力;业务管理数智化、远程运维数智化两个一阶范畴共同构成二阶范畴数智化运营能力;横向供应链数智化、纵向制造链数智化和产业生态链数智化3个一阶范畴共同构成二阶范畴智能连接能力。通过对一阶范畴和二阶范畴进行分析,确定数智化能力这一核心范畴,梳理各范畴间的关系结构,具体编码结果如表3所示。

围绕数智化能力这一核心范畴,将故事线概括为:在制造企业数智化转型过程中,生产智造能力、数智化运营能力、数智连接能力共同构成更高阶的数智化能力。生产是制造企业为客户提供产品最重要的一个环节,生产智造能力是企业通过搭建数智化基础平台,利用先进的数智工具进行产品设计和创新,并在生产制造过程中实现数智化的能力,因此生产智造能力是数智化转型的基础能力;数智化运营能力既包括制造企业在内部日常业务活动中实现数智化管理的能力,也包括在产品后期运维服务中采用数智化的能力,是制造企业数智化转型的延伸能力;数智连接能力则是制造企业解决内部横向供应链、纵向供应链双向连接,提升制造链质量、优化供应链效率,跨越企业边界,实现产业链密切协作的能力,是制造企业数智化转型的期望能力。据此,本文构建制造企业数智化能力结构维度模型,如图1所示。

3.5 理论饱和度检验

本文对预留的1/4材料进行理论饱和度检验,编码结果包含生产智造能力、数智化运营能力和智能连接能力,没有发现新范畴和新概念,说明本文构建的制造企业数智化能力维度理论已饱和。

3.6 效度保障策略

本文采用以下方法确保编码信效度:①三角验证:采用企业内部访谈资料、公开资料等多种数据来源进行三角验证以保证资料的合理性和真实性;②成员验证:在编码结束后,采用成员验证方法,把故事线和模型图反馈给54名受访人,用以判断研究结果的有效性,最终收到41份反馈结果,其中36份均给出肯定答复。

4 维度讨论

4.1 生产智造能力

产品生产是制造企业最重要的环节(尹夏楠等,2022),制造企业生产智造能力是其数智化的基础,包括基础装备数智化、产品设计数智化和制造过程数智化。当前,对于制造企业而言,数智化基础设施是最大的产能所在,如工业机器人的广泛应用替代了大量重复性的人工劳动,工业机器人逐渐具备自我感知、判断和决策能力,“黑灯工厂”“灯塔工厂”成为智能生产的代名词(陈晓东和杨晓霞,2021)。另外,产品生产质量、生产效率和生产周期甚至生产成本都取决于企业数智化生产能力,企业智能化集成系统可以综合考虑生产条件,制定适应下属工厂生产能力的生产计划[18],实现生产制造环节的透明化、标准化和可视化,在提高生产效率的同时,保障产品制造的高质量与可追溯性(张玉利等,2022)。然而,除基础设施和生产数智化外,智能产品设计也不容忽视。制造企业利用数智化技术对产品工艺和生产资源进行建模仿真,使产品工艺设计效果获得早期验证和优化。因此,制造企业的生产智造能力侧重于基础设施准备和产品设计,是企业数智化能力的基础。

4.2 数智化运营能力

数智化运营能力是指制造企业快速适应并利用数字运营技术,推动制造企业传统运营模式向数智化运营模式转变的能力(马永霞和王琳,2022)。目前,制造企业对数智技术的使用已改变企业日常工作方式,利用数智化工具打通生产、供应链、研发、市场、服务等企业价值链,实现风险管控、决策支持、平台协作和成本优化,既有助于提高工作效率,更好地支撑业务发展,又能通过整合数据资源实现商业模式创新。除提升内部运营管理数智化能力外,生产端智能运维服务也至关重要。智能运维服务是制造企业数智技术应用最广泛的场景,智能运维以设备数据为基础,通过对设备运行状况进行远程实时监测与可视化呈现、设备故障诊断与预判以及设备操作与运行优化,解决传统运维服务所面临的各种困境,实现运维服务从传统反应性服务向数据驱动主动性服务转变,在提高工业系统生产率和可靠性、优化运维策略、减少运营成本、降低能源消耗以及构建企业竞争力等方面发挥重要作用(Porter & Heppelmann,2014)。这一阶层数智化能力是企业在设备数据基础上形成的数智化延伸能力。

4.3 数智连接能力

数智化时代,企业资源和能力不再受限于企业本身,而是有了更多外部可能性。陈春花(2021)指出数智化能力是一种“连接、共生”能力,通过连接实现各种技术创新,重构现实世界成为数字世界。企业核心竞争力不再局限于自身资源和能力,而是通过寻求外部资源和能力实现聚合连接。对于制造企业而言,数智化连接能力体现为:一是实现内部横向供应链与纵向制造链双向连接和协同,提升制造链质量,优化供应链效率(赵西三,2017);二是跨越企业边界,促进整个产业链上下游连接和协同,最终通过大数据、物联网、云计算等数智技术与制造技术相融合,实现软硬件制造资源和能力互联、感知、控制、决策、执行,促进人、机、物及信息集成与共享、协同与优化,形成产业链上下游更加密切的数智化协作关系,这是一种高阶数智化能力,不仅是数智技术的应用,更是一种数智思维能力。

5 制造企业数智化能力量表开发

5.1 量表开发

本文基于扎根理论开发的3个维度,借鉴已有文献,编制出19条测量题项。随后,对样本企业中5名数字化部长和3名战略规划部成员进行半结构化访谈,根据访谈结果对题项进行调整,增加“我们能够随时优化产品/服务,使其更符合销售前景”这一题项。同时,为确保量表能够更加直观地表达语义,本文还邀请3名专家对题项进行评审,根据专家意见对存在争议的题项进行修订,剔除“我们利用逻辑数据预测客户需求”“采用数智化工具与公司利益相关者进行外部沟通”两个题项,最终形成3个维度18个题项的初始量表。采用李克特5级量表编写问卷,在企业管理层面进行预测试,并根据反馈意见对问卷语义进行修订,具体测量题项如表4所示。

5.2 量表测量

5.2.1 探索性因子分析

本文采用探索性因子分析法识别制造企业数智化能力的内在结构,数据来源于陕西、广东、山东、浙江4个省份制造企业,主要借助研究团队的社会资源对制造企业管理者进行问卷发放和回收,少数企业采用在线方式发送和回收问卷。共计发放问卷331份,回收有效问卷290份,有效问卷回收率为87.6%。样本特征如下:①调研对象性别:男性占60.4%,女性占39.6%;②年龄:20~25岁占13.2%,26~30岁占28.4%,31~35岁占30.2%,36~40岁占23.3%,41岁以上占4.9%;③企业工作年限:在企业工作不足2年占13.5%,2~5年占24.8%,6~10年占46.7%,11~15年占6.8%,大于15年占8.2%;④学历:专科及以下占18.5%,本科占53.6%,硕士占22.7%,博士占5.2%。

本文运用SPSS24对18项初始题项进行探索性因子分析,结果显示KMO值为0.878,Bartlett球形检验显著值为0.000,说明初始量表适合进行因子分析;接着,采用主成分分析法筛选出特征值大于1的因子,对因子结果作最大方差法正交转轴,结合碎石图抽取出3个因子,剔除“我们利用数智技术提升生产效率”等多个因子题项。进一步,对两个因子载荷大于0.45的题项予以删除,最后剩余16个题项。因子分析结果显示,KMO值为0.898,Bartlett球形检验显著性水平P<0.000 1,累计方差贡献率达到66.61%,每个题项因子载荷值均介于0.65~0.9之间,满足标准要求,如表5所示。

5.2.2 效度检验

本研究采用Cronbach′s α值判断量表效度,结果如表5所示。从中可见,生产智造能力、数智运营能力、数智连接能力的Cronbach′s α系数分别为0.868、0.894和0.883。同时,对整体量表进行可靠性分析,发现由16条题项组成的整体量表的Cronbach′s α系数为0.869。可见,本文量表信度达到指标要求,说明量表信度较高。

5.2.3 验证性因子分析

根据Fornell & Larker(1981)的建议,若各变量平均方差提取值AVE>0.5,则说明各测量指标聚合效度良好。根据Hair(2006)的建议,结合Amos 23对16个题项进行验证性因子分析,结果如图2所示。从中可见,各题项标准化路径系数计算所得AVE均大于0.5、CR均大于0.7,符合良好聚合效度的要求。其次,验证性因子分析结果显示,卡方自由度指数为1.216(小于2.5),CFI值为0.991,NFI值为0.95,均达到0.9的理想水平;RMSEA值为0.027,小于0.08的临界值。各项指标数值均达到判断标准,说明本文变量因子结构清晰,具有较高的拟合优度。

6 结论与启示

6.1 研究结论

本研究采用扎根理论归纳制造企业数智化能力由生产智造能力、数智运营能力和数智连接能力3个维度构成。在此基础上,本研究开发出包含16个题项的制造企业数智化能力初始量表,验证量表具有较高的信效度并通过理论饱和度检验。首先,本研究结合相关概念,将制造企业数智化能力定义为“制造企业将大数据、云计算、人工智能等数智化技术融合应用于企业研发、生产、销售等生产经营活动,通过对数智技术、数据信息等内外部资源之间的连接和配置,实现生产、运营数智化的创新能力”,该概念基于动态资源基础观视角诠释了制造企业数智化能力的新内涵。与数字化能力、IT能力、大数据能力相比,数智化能力追求更广的资源获取范围和更长期的目标。其次,基于文献分析和企业访谈构建制造企业数智化能力测量量表,在初始量表开发阶段,为避免存在研究者主观偏误,由专家讨论题项的内容效度,并对题项进行逐一修订,严格遵循量表开发步骤。该量表为后续研究提供了可量化、可操作的测量工具,对于制造企业更好地服务客户并实现智能化转型具有重要意义。

6.2 研究贡献

(1)本文通过对制造企业数智化能力的深入解读,在与其它概念进行对比的基础上厘清数智化能力的内涵和外延。以往文献多关注大数据资源或数智技术等静态资源,本研究在动态资源基础观指导下,将更多内外部数智资源纳入企业数智化能力概念,体现了数据全生命周期、全场景集成管理能力。

(2)本文采用扎根理论深挖数智化能力结构维度,弥补了此前研究仅分析数智化能力相似概念维度的不足,为深化制造企业数智化能力内涵奠定了理论基础,突出数智化能力更重视产业链生态规模以及企业间深

度合作,拓展了企业数智化能力概念边界。

(3)本文开发的制造企业数智化能力量表提供了有效测量工具,弥补了以往数智化能力定量研究的不足,促进数智化能力由概念讨论向实证研究进阶,为进一步研究数智化能力提升路径和作用机制打下了基础。

6.3 实践启示

(1)企业需要培养敏锐的外部环境感知能力。数智化能力建设并非一蹴而就,需要根据外部环境变化实时调整资源内容,这就要求企业在日常活动中加强各部门之间的沟通,对市场需求进行动态识别。

(2)管理者需要明确企业在数智化转型过程中所具备的能力,从数智化能力构成入手,根据企业业务需要,加强数智基础设施建设,将数智技术应用于产品生产过程的各个环节,实现提质降本增效。发挥数智化平台的作用,提升各部门之间的沟通协作效率,优化业务流程,完善远程运维服务内容,与上下游企业共享流程与产品信息,更好地帮助企业实现智能决策。

(3)企业应评估自身数智化能力,找出自身数智化能力建设中的薄弱环节,动态调整企业数智化能力建设实践,促进企业不断转型升级。

6.4 不足与展望

本文存在如下不足:首先,仅选取5家数智化转型企业作为研究样本,企业数量较少造成研究结论适用范围存在一定局限性;其次,初步探索制造企业数智化能力的3个维度,这3个维度如何在制造企业数智化转型过程中发挥作用,是后续重点研究方向之一。

参考文献:

[1]陈剑,刘运辉.数智化使能运营管理变革:从供应链到供应链生态系统[J].管理世界,2021,37(11):227-240,14.

[2]CHAUDHURI A, SUBRAMANIAN N, DORA M. Circular economy and digital capabilities of SMEs for providing value to customers: combined resource-based view and ambidexterity perspective[J]. Journal of Business Research, 2022,142(3):32-44.

[3]HELFAT C E, PETERAF M A. The dynamic resource-based view: capability lifecycles[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10): 997-1010.

[4]PARIDA V, SJODIN D R, LENKA S, et al. Developing global service innovation capabilities: how global manufacturers address the challenges of market heterogeneity[J]. Research Technology management, 2015, 58(5): 35-44.

[5]CALLE A D L, FREIJE I, UGARTE J V, et al. Measuring the impact of digital capabilities on product-service innovation in Spanish industries[J]. International Journal of Business Environment, 2020, 11(3): 254-274.

[6]ARDOLINO M, RAPACCINI M,SACCANI N,et al. The role of digital technologies for the service transformation of industrial companies[J]. International Journal of Production Research, 2018, 56(6): 2116-2132.

[7]张志学,赵曙明,连汇文,等.数智时代的自我管理和自我领导:现状与未来[J].外国经济与管理,2021,43(11):3-14.

[8]金华,陈佳鹏,黄匡时.新业态下数智化劳动:平台规训、风险生成与政策因应[J].电子政务,2022,19(2):75-87.

[9]陈畴镛,许敬涵.制造企业数字化转型能力评价体系及应用[J].科技管理研究,2020,40(11):46-51.

[10]ROSS J W,BEATH C M,GOODHUE D L.Develop long-term competitiveness through IT assets[J]. Sloan Management Review, 1996, 38(1): 31-42.

[11]吴晓波,胡保亮,蔡荃.运用信息技术能力获取竞争优势的框架与路径研究[J].科研管理,2006,26(5):53-58.

[12]张振刚,张君秋,陈一华.资源协奏视角下大数据赋能精益生产的机理研究[J].管理案例研究与评论,2022,15(1):85-98.

[13]LIN C, KUNNATHUR A. Strategic orientations, developmental culture, and big data capability[J]. Journal of Business Research, 2019, 105(16): 49-60.

[14]CHEN D Q, PRESTON D S, SWINK M. How the use of big data analytics affects value creation in supply chain management[J]. Journal of Management Information Systems, 2015, 32(4): 4-39.

[15]马鸿佳,肖彬,王春蕾.大数据能力影响因素及效用:基于元分析的研究[J].南开管理评论,2021,40(10):1-19.

[16]LYYTINEN K, YOO Y, BOLAND JR R J. Digital product innovation within four classes of innovation networks[J]. Information Systems Journal, 2016, 26(1): 47-75.

[17]吉峰,贾学迪,林婷婷.制造企业数字化能力的概念及其结构维度——基于扎根理论的探索性研究[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2022,24(5):151-166.

[18]SJODIN D R, PARIDA V, KOHTAMAKI M,et al. Capability configurations for advanced service offerings in manufacturing firms: using fuzzy set qualitative comparative analysis[J].Journal of Business Research,2016,69(11): 5330-5335.

[19]孙建军,李阳,裴雷.“数智”赋能时代图情档变革之思考[J].图书情报知识,2020,195(3):22-27.

[20]刘平峰,王雨婷,苏超超.大数据赋能企业知识管理创新机理与路径研究——基于华为案例 [J].科技进步与对策,2021,38(1):122-131.

[21]郑勇华,孙延明,尹剑峰.智能化转型、智能化能力与制造企业转型绩效——战略匹配的调节作用[J].科技进步与对策,2022,39(18):99-109.

[22]KAPLAN A,HAENLEIN M.Siri,siri,in my hand:who′s the fairest in the land? on the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence[J].Business Horizons,2019, 62(1):15-25.

[23]LENKA S, PARIDA V, WINCENT J. Digitalization capabilities as enablers of value co-creation in servitizing firms[J]. Psychology & Marketing, 2017, 34(1): 92-100.

[24]易加斌,徐迪,王宇婷,等.学习导向、大数据能力与商业模式创新:产业类型的调节效应[J].管理评论,2021,33(12):137-151.

[25]ANWAR M, KHAN S Z, SHAH S Z A. Big data capabilities and firm′s performance: a mediating role of competitive advantage[J]. Journal of Information & Knowledge Management, 2018, 17(4): 1850045.

[26]BARNEY J. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of Management, 1991, 17(1): 99-120.

(责任编辑:王敬敏)

Digital Intelligence Capability of Manufacturing Enterprises:Dimension Exploration and Scale Development

Zhang Le1,2,Chen Juhong1, Dong Hailin1, Wang Hao1

(1.School of Economics and Management,Xi'an University of Technology ,Xi′an 710054,China;2.School of Economics and Management,Weinan Normal University,Weinan 714099, China)

Abstract:With the rapid development of digital intelligence technology, the transformation of digital intelligence has become an inevitable choice for the development of manufacturing enterprises in the era of the digital economy. In this context, the ability to integrate digital intelligence technology and other resources of the enterprise has become the key to gaining a sustainable competitive advantage. Companies need to use digital intelligence technology to integrate digital intelligence production factors into the way they do business and transform digital intelligence production factors into digital intelligence capabilities. However, due to the lack of directional guidance for the construction of digital intelligence capability, some manufacturing enterprises are caught in the dilemma of "not transforming and waiting for death, or seeking death through transformation" , and it is urgent to carry out in-depth research on the connotation and structure of digital intelligence capability from an academic point of view.

Following the dynamic resource-based view and the similar concept of digital intelligence capability, this paper defines the digital intelligence capability of manufacturing enterprises as the innovative capability of manufacturing enterprises to integrate and apply digital intelligence technologies such as big data, cloud computing and artificial intelligence in their R&D, production and sales activities, and to realize the digital intelligence of production and operation through the connection and configuration of internal and external resources such as digital intelligence technologies and data and information. Then, it explores the structural dimensions of digital intelligence capabilities of manufacturing companies using the qualitative research method of grounded theory and develops its scale. The paper follows the sampling principles of qualitative research to select the sample and conducts semi-structured interviews with 31 middle and senior managers and 23 employees from the selected manufacturing companies. The obtained textual information is tested by open coding, axial coding and selective coding, as well as theoretical saturation, and it is concluded that the digital intelligence capability of manufacturing enterprises consists of three dimensions: production intelligence capability, digital intelligence operation capability and digital intelligence connection capability. Finally, the initial scale of 19 measurement items is developed based on the connotations of each dimension. Drawing on the existing literature, the study revises the initial scale according to the experts' opinions. It strictly follows the scale development steps and constructs a digital intelligence capability index system consisting of 3 dimensions and 16 questions based on exploratory factor analysis for manufacturing enterprises. Through quantitative analysis of reliability and validity tests, the study confirms the good discriminant and convergent validity of the scale.

Different from the existing literature, this study clarifies the connotation and extension of digital intelligence capabilities in manufacturing enterprises through an in-depth interpretation of digital intelligence capabilities from a dynamic resource-based perspective and on the basis of comparison with other related concepts. Furthermore, grounded theory is used to dig deeper into the structural dimensions of digital intelligence capabilities, bridging the gap for previous studies merely focused on similar conceptual dimensions of numerical intelligence capabilities. It highlights that, compared to the digital capability, the digital intelligence capability pays more attention to the ecological scale of the industry chain and the depth of cooperation between enterprises, which expands the boundaries of the concept of enterprise digital intelligence capability. Finally, the digital intelligence capability scale for manufacturing companies developed in this study provides an effective measurement tool for the quantitative study of companies' digital intelligence capabilities. The development of this scale makes up for the shortcomings of the previous quantitative research on numerical intelligence ability, promotes the transformation of numerical intelligence ability from conceptual discussion to empirical research, lays a good foundation for further research on the paths and mechanisms of numerical intelligence ability enhancement, and promotes in-depth research on digital intelligence capability.

Key Words:Digital Intelligence Capability; Structural Dimensions; Measurement Scales; Grounded Theory