斯克里亚宾的神秘璇宫

钱泥

斯克里亚宾是钢琴世界中的一位怪才。他五岁开始学琴,并从此与钢琴融为一体。他视钢琴为自己身体的一部分,如同呼吸或消化器官一样。他自己对他与钢琴的这种“肉体关系”毫不否认,说自己与它同呼吸、共成长。斯克里亚宾的作品不但技巧性强,钢琴特性突出,而且热情澎湃、凶猛激烈。一百年前,这位爱清洁、讲卫生的模范因嘴唇上的一个小疮而得败血症去世,他的音乐却至今每天都在世界各地响起。

斯克里亚宾的钢琴作品中最让人陶醉的当数《第三钢琴奏鸣曲》:如歌的旋律,令人心醉的和声,却不乏英雄气质。全曲充满了斯克里亚宾式的激情与多愁善感,细细品来,隐约察觉“肖邦在远处招手”。虽然音乐理论行家大多否定肖邦对斯克里亚宾音乐语汇的影响,例如不喜欢弹肖邦的古尔德却对斯克里亚宾的《第三钢琴奏鸣曲》爱不释手,但是要知道,斯克里亚宾小时候睡觉时把肖邦的谱子放在枕头底下,在梦中“肯定接受过前辈指点”。

斯克里亚宾的这首奏鸣曲是打开作曲家心灵的钥匙,他本人是如此解释这支乐曲的:第一乐章,那自由的、不受驯服的灵魂在痛苦和斗争中倒下;第二乐章,揭开被轻巧的节奏、充满芬芳的和声遮盖的面纱,直视灵魂,可怜的灵魂啊,在安宁的假象中停留;第三乐章,灵魂在温柔伤感的海面上漂游;第四乐章,灵魂摆脱了束缚,如醉者般勇猛战斗,听啊,神人的凯歌已经奏起。

斯克里亚宾的母亲也是钢琴演奏家,生他时难产去世,做外交官的父亲一直不在国内,把儿子托付给母亲和妹妹照管。斯克里亚宾在奶奶和姑姑无微不至的关怀下成长,这个被宠坏了的男孩性格乖戾、喜怒无常,他曾如此描写自己:“我一会儿焦躁不安,一会儿勇敢自信,刚才还在幸福的顶峰,转眼就跌入无望的深谷……”普通人观念中艺术家常具有的弱点似乎都集中在他一人身上:恐惧、臆想、犹豫、多疑、酗酒、强迫症——还有洁癖,只要触摸过不属于自己的东西就要立刻洗手。他自恋,以自我为中心,渴望施爱。把这些与他对神秘学和玄学的热衷联系到一起,就不难勾画出一位怪人的轮廓。他五岁时,姑姑把他领入音乐之门,给他上钢琴课,斯克里亚宾立刻显露出超人的钢琴天分,弹琴对他来说就像其他儿童玩耍打闹那样自然。音乐是他最好的朋友,面对音乐时,他可以敞开心扉,无话不谈;而在日常生活中,他却孤僻、自傲,终日沉浸于玄之又玄的遐想之中。

1892年,斯克里亚宾以优秀成绩毕业于莫斯科音乐学院,获得钢琴毕业生小金牌(与他同时毕业的拉赫玛尼诺夫获得大金牌),开始了演奏和作曲生涯。1897年到1898年他创作的第三、第四、第六、第七和第九号钢琴奏鸣曲获格林卡奖,作品反映出作者对“通神论”强烈的兴趣和不可遏制的猜想,斯克里亚宾相信,世界将经过一场毁灭性灾难再生,他甚至将一战的爆发视作“预言被证实”,灾难之后宇宙大爆炸,万物生灵进入涅槃。

世纪末的俄国,各种思潮纷纷出现,快速的城市化,革命运动、青年运动、神智主义、人类主义、民族主义以及无政府主义等,可谓“三教九派”遍地开花,而“通神”气氛亦日益浓厚,脱离旧教崇拜通神学的队伍悄然壮大,这对斯克里亚宾这样一个极端自我、深受神秘主义哲学吸引的艺术家来说无疑是如鱼得水,他更坚定了自己对神与宇宙的预测,并深入地研究起“通感学”,即五官感受互通,语言、色彩、声音、气味、触感等都会发生联觉,由音生色,音从色来,眼耳相通,鼻舌互联,甚至是闻声知冷暖,见光尝苦甜。

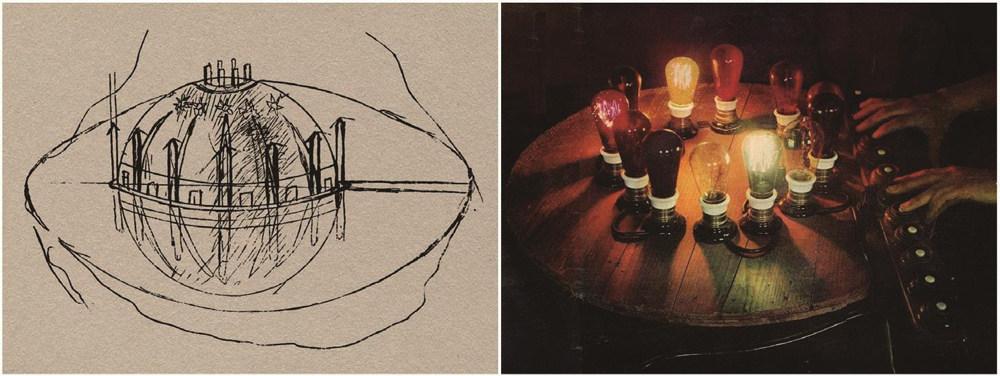

1902年开始,斯克里亚宾致力于发展自己的颜色调性理论,并制造了彩色钢琴。他花了十二年时间,准备在一所印度庙宇上演一出光声剧。

许多理论家认为,斯克里亚宾的颜色调性理论不是凭空发明出来的,而是受了牛顿的启发。公元前350年,亚里士多德提出,颜色之和谐与和声之协和同出一辙,这就为今后的光谱与声波奠定了基础。1492年希腊人弗朗契诺·加弗利欧建立了一套音乐颜色论,将透明色解释为多利亚(Dorian)调式,橘黄为弗里几亚(Phrygian)调式,红色为利底亚(Lydian)调式,任何混合色为混合利底亚(Mixolydian)调式。1704年,牛顿成为第一个将光谱与音阶对应联系的科学家。有趣的是,牛顿很快又推翻了自己的光谱音阶论,而斯克里亚宾却将它视作准则,推崇备至。1911年,斯克里亚宾正式给每个音定色:C音为红色;G音为橙色;D音为黄色;A音为绿色;E音为月亮蓝;B音较E音更深,作曲家称之为“钢铁蓝”;升F音(降G音)为天蓝色;降D音为深紫色;降A音为淡紫色;降E音为深玫瑰色;降B音为淡玫瑰色;F音为褐红色。《普罗米修斯》就是按照这一理论创作而成的。拉赫玛尼诺夫听了《普罗米修斯》后发出感叹:“我听到第一个和弦就被迷住了,却无法解释是什么让我如此着魔。”斯克里亚宾答道:“这就是感官对和声的反应。”

《普罗米修斯》这部为大型管弦乐、合唱、管风琴和两架彩色钢琴而作的交响诗,可谓声光交织,让视觉与听觉得到最大刺激。從第一小节到第八十六小节,音乐始终围绕升F音进行,也就是天蓝色,与神话相符,火神普罗米修斯还未出现,天空仍是一片蓝;第八十六小节至第三百零四小节,音乐紧张度增强,中心音自升F音过渡到降A音,颜色逐渐加深,最后到达红;当普罗米修斯出现时全曲达到高潮,被C音(红色)控制;从第三百零五小节至结束,颜色开始淡化,最终恢复至蓝色。颜色在此曲中有强烈的象征作用,这便是作曲家所谓的联觉:颜色对感知产生影响,对听觉作补充,就像电影借助配乐加强情节效果一样。二十世纪初,有声电影已经出现,有人认为,斯克里亚宾一向对多媒体怀有浓厚的兴趣并潜心钻研已久,终于通过《普罗米修斯》得以实现。

作曲家多年的好友亚历山大·摩泽尔(Aleksandr Mozer)亲自为《普罗米修斯》造了一台十二色“发光键盘”,它可随着琴键的按下发出对应色彩。然而由于当时莫斯科音乐厅不具备如此复杂的电子控光设备,首演时“发光键盘”装置没能派上用场。

随着这部交响诗的完成,斯克里亚宾的精神意识亦愈发走向极端,他认为宇宙不久将毁灭,重新陷入混沌,而他,斯克里亚宾,将是把火种带给人间的普罗米修斯,当宇宙毁灭后重生,他将被赋予“初始建造”的使命。斯克里亚宾将自己封闭在神秘璇宫中,晨昏不释冥想,不能自拔。

与斯克里亚宾同时代的作曲家越来越具有写大作品的倾向,而斯克里亚宾却偏好单乐章,他在1910年至1915年间创作的作品基本是短小精悍的——确切地说,只短不小。《普罗米修斯》虽然只有二十分钟,但极度浓缩,震撼力巨大,最重要的是它的创新,它通过多种媒体给予人体感官最大刺激,故事情节与视听互相作用,剧场里的人们被带入虚幻境界,这便是作曲家所希望达到的目的。亨利·米勒在看了《普罗米修斯》演出后说:“在这之后的几星期我精神恍惚,辨不清是梦是醒……”

提起斯克里亚宾,人们立即联想到他的钢琴作品,而忽略了他的乐队作品。也许是因为听众在音乐厅首先期待的是闻声,而非观色;也许是斯克里亚宾越界的精神与近乎病态的自我狂热。而他對之后作曲家的影响也被人遗忘,比如印象主义作曲家德彪西、十二音体系创建人勋伯格、通感学大师梅西安。约翰·凯奇的《433”》大家都很熟悉,可我们是否知道,他是从斯克里亚宾那里受到的启发?斯克里亚宾曾说:“沉默也是一种声响,我想,音乐完全可以用沉默来表达。”

诚然,斯克里亚宾是一位“越界”之人,他那令世俗人难以理解的神秘世界,那难以猜透的曲径通幽,以及只有他才看得见的光与色、那无处可歇的灵魂,一切都令人迷惑不解,仿佛一层遮盖芬芳本质的面纱。斯克里亚宾是一位有远见的作曲家,他先知先觉,为后人,他踏出一条新路;为自己,他建造一座璇宫,闪烁玄光妙彩,散发仙气奇声,他在璇宫中等待第二次宇宙大爆炸。

——《幽默曲》赏析