小学数学主题式学习活动的实践研究

徐英飞

[摘 要]在主题活动中,学生将面对现实的背景,从数学的角度发现并提出问题,综合运用数学和其他学科的知识与方法,分析并解决问题。文章以“探索年、月、日的秘密”为例展开了实践与研究,总结梳理出“基于学生,收集问题”“基于问题,展开研究”“基于成果,分享交流”三步走的经验,该实践经验能对一线教师起到一定的启示作用。

[关键词]小学数学;主题式学习;年;月;日

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2024)11-0052-05

什么是“小学数学主题式学习?”《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)中指出,综合与实践是小学数学学习的重要领域。“综合与实践主要包括主题活动和项目学习等。第一、第二、第三学段主要采用主题式学习,第三学段可适当采用项目式学习。”“在主题活动中,学生将面对现实的背景,从数学的角度发现并提出问题,综合运用数学和其他学科的知识与方法,分析并解决问题。”“主题活动分为两类:第一类,融入数学知识学习的主题活动。在这类活动中,学生将学习和理解数学知识,感悟知识的意义,主要涉及量、方向与位置、负数等知识的学习。第二类,运用数学知识及其他学科知识的主题活动。在这类活动中,学生将综合运用数学知识解决问题,体会数学知识的价值,以及数学与其他学科的关联。”由此可见,主题活动是以解决实际问题为主,并被包含在综合与实践活动中的,那么具体应如何开展呢?笔者经过实践,总结梳理出“基于学生,收集问题”“基于问题,展开研究”“基于成果,分享交流”三步走的经验,下面就以“探索年、月、日的秘密”为例进行阐述。

一、基于学生,收集问题

《课程标准》指出,学生将在实际情境和真实问题中,运用数学和其他学科的知识与方法,经历发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的过程,感悟数学知识之间、数学与其他學科知识之间、数学与科学技术以及社会生活之间的联系,积累活动经验,感悟思想方法,形成和发展模型意识、创新意识,提高解决实际问题的能力,形成和发展核心素养。为此,主题活动应以解决问题为主,那么“问题”来自哪里呢?

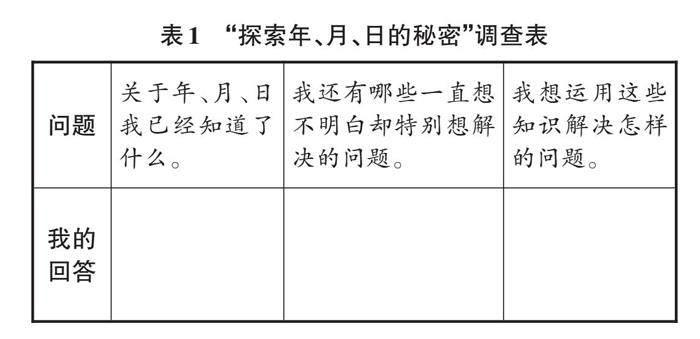

以“探索年、月、日的秘密”为例,笔者设计了课前调查表(见表1)。

分析调查结果后,发现大部分学生已经知道“一年有365天”“一年有12个月”“一个月有30天或31天”“一天有24小时”等,而针对“我还有哪些一直想不明白却特别想解决的问题”,学生提出的问题五花八门:

①为什么一天有24小时?

②人们为什么会发明年、月、日?

③为什么一年有365天?

④为什么一年有12个月,而这12个月的天数不完全一样呢?

⑤为什么2月只有28天?

⑥为什么要有阴历和农历?

⑦为什么有的人一年可以过三个生日?

⑧为什么2月每4年会多一天?

⑨为什么2023年有两个立春?

……

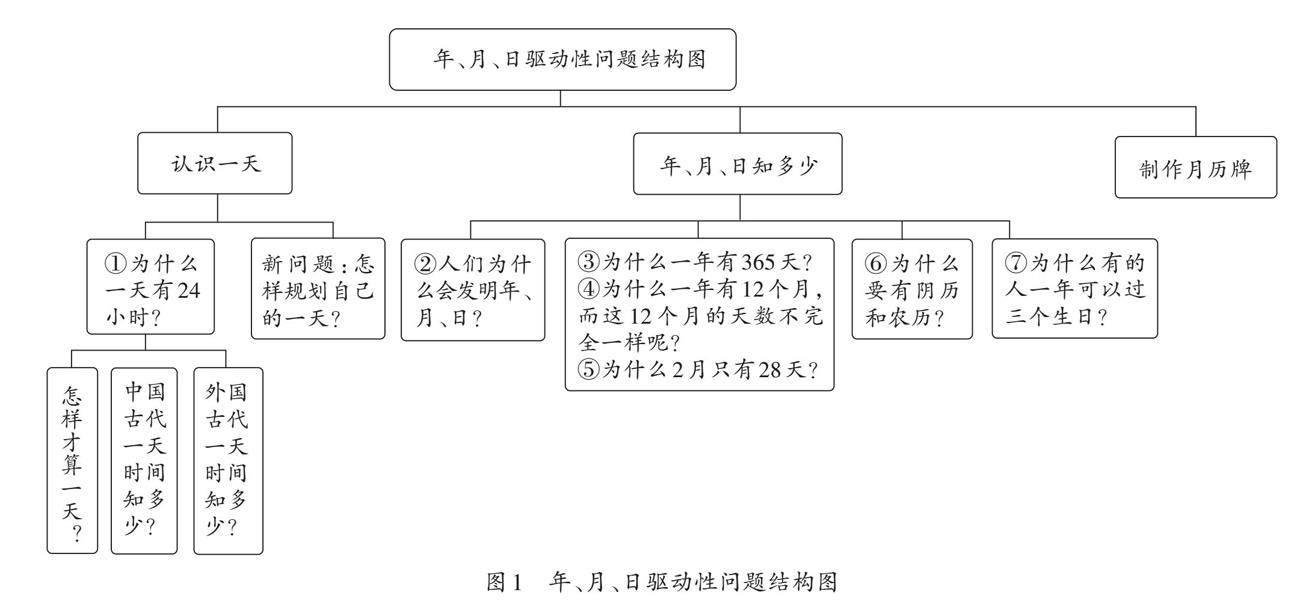

由此可见,“问题”是完全可以由学生自己提出的。这些问题又该怎么处理呢?笔者根据《课程标准》第46页的“内容要求”和第47页的“学业要求”,筛选出了7个问题(问题①~⑦),又根据《课程标准》第133页的例54,整理出“认识一天”“年、月、日知多少”“制作月历牌”三大板块。

针对问题①再次调研,发现学生对“怎样才算一天?”“国内外是怎么分割一天的?”等问题很感兴趣。为此,笔者把“认识一天”板块细分为“怎样才算一天?”“中国古代一天时间知多少?”“外国古代一天时间知多少?”三个部分。此外,因教材内容中涉及12时计时法和24时计时法,所以笔者在“认识一天”板块中增加了 “怎样规划自己的一天?”的新问题。最终,得到了如图1所示的年、月、日驱动性问题结构图。

第一板块是让学生明白24小时的由来,厘清12时计时法和24时计时法的区别,同时也能合理地规划自己的一天;第二板块是让学生认识年、月、日等相关知识,同时厘清“阳历、阴历、农历”的区别;第三板块是让学生内化知识,学会制作月历牌。

二、基于问题,展开研究

(一)关于“认识一天”的调查研究

1.学生分组

笔者把班里的学生先分成两大组,分别研究“为什么一天有24小时?”和“怎样规划自己的一天?”两个问题,又把第一大组分成了三个小组,分别研究“怎样才算一天?” “中国古代一天时间知多少?” “外国古代一天时间知多少?”三个问题。

2.开展研究

以驱动性问题为研究目标,由小组长牵头、分工、落实,其中包括查找资料、实验研究、撰写报告、制作视频、形成PPT等任务。

3.具体收获

(1)通过对“怎样才算一天?”这个问题的研究,学生知道了白天加黑夜就是一天,也知道了形成白天与黑夜的原因是地球自转,还知道了地球自转一周并不是24小时,而是23时56分4秒。这些知识无疑给学生带来了巨大冲击,激发了学生的好奇心。

(2)通过对“中国古代一天时间知多少?”的研究,学生知道了中国古代曾把一天分为“日出、日中、日入”三个时段;到西汉时期,又有了十二时辰计时法,并且用“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”十二地支来标明;到了唐代以后,又将每个时辰分为“初”和“正”两个小区间,这就与现在的24时制基本一致了。此外,学生还了解到许多计时工具,如日晷、刻漏、沙漏、大明殿灯漏、水运仪象台、浑天仪、钟、表,同时还进行了“影子的变化”观察与研究(如图2),这就是与科学课相通的跨学科学习。

(3)通过对“外国古代一天时间知多少?”的研究,学生知道了古埃及人把昼夜各分为12时,并以日出为昼始,正午为昼6时,日没为夜始,子夜为夜6时,因为一年四季昼夜长短不等,所以不同季节每小时的实际长度也不相等;古代巴比伦人制定了等时法,他们把一天分为24个等长的时段,即24时制,并规定以正午作为一天的开始。此外,学生还知道了把一天时间划分为12份或24份的原因——12或24相对于10来说,因数更多。

(4)通过对“怎样规划自己的一天?”的实践、记录和研究,学生掌握了12时计时法和24时计时法的区别、联系及相互转化的方法,同时也懂得了如何更好地规划自己的一天(如图3)。因此,这也是一次“认识时间、珍惜时间、合理利用时间”的教育。

(二)关于“年、月、日知多少”的调查研究

1.学生分组

在这项研究中,笔者把班里的学生分成了四大组,分别研究“人们为什么会发明年、月、日?” “为什么一年有365天?为什么一年有12个月,而这12个月的天数不完全一样呢?为什么2月只有28天? “为什么要有阴历和农历?” “为什么有的人一年可以过三个生日?”这四组问题。

2.开展研究

以驱动性问题为研究目标,由小组长牵头、分工、落实,其中包括查找资料、实验研究、撰写报告、制作视频、形成PPT等任务。

3.具体收获

(1)通过研究“人们为什么会发明年、月、日?”的问题,学生知道了“日”是对太阳的研究,太阳从东升到下一次东升前为一日;“月”是对月亮的研究,月亮从新月到下一次新月前为一个月;“年”是对春、夏、秋、冬四季的研究,从春天到下一次春天之前为一年。学生还了解了真正的一日是地球自转一周,真正的一个月是月球绕地球公转一周,真正的一年是地球绕太阳公转一周。

(2)通过研究“为什么一年有365天?为什么一年有12个月,而这12个月的天数又不完全一样呢?为什么2月只有28天?”的问题组,学生了解了各种历法及闰年的形成原因。比如古埃及太阳历,是通过观察尼罗河河水的涨落和作物生长的规律,将一年分为“泛滥、播种和收割”三个季节,每一季节为4个月,共12个月,每月30天,年末加5天作为节日,全年共365天。到了公元前45年,罗马统帅儒略·恺撒对历法进行了调整:设平年和闰年,平年365天,闰年366天,每4年置1个闰年,单月每月31天,双月中的2月平年29天,闰年30天,其他双月每月30天。这被后人称为“儒略历”。儒略·恺撒死后,他的继承人奥古斯都因为自己生在8月,便从2月中抽出一天加在8月上,使8月也成为大月,即31天,同时相应把9月、11月两个月定为小月,10月、12月两个月定为大月。经过这样的改动,各月的天数与今天使用的公历基本相同了。而闰年的形成,是源于地球绕太阳公转一周并不刚刚好是365天或366天,而是365天5时48分46秒,把“5时48分46秒”看作“6小时”,如果将第1年到第4年的每年都看作365天,那么每4年就会多出24小时(相当于1天),于是把这1天放在第4年,因此就形成了4的倍数,且这一年的天数为366天,称为闰年。那为何又有“百年不闰,400年再闰”之说呢?因为当把“5时48分46秒”看作“6小时”时,又多算了“11分14秒”,每4年就多算了44分56秒,每400年就多算了3日2时53分20秒,约3天,那么怎样才能把这3天去掉呢?就在前3个百年里去掉了,所以到最后就只有第4个百年为366天。

(3)通过研究“为什么要有阴历和农历?”的问题,学生知道了阴历是根据月相变化规律总结出来的历法。月球绕地球公转一个周期是29.53天,古人把大月定为30天,小月定为29天,12个月为一年,一年有354天或355天。但照这样的规律排下去,以后过年可能要在秋天或夏天了。基于这样的考虑,古人研究出了农历。

(4)通过研究“为什么有的人一年可以过三个生日?”的问题,学生重点了解了我国的农历。农历是我国的传统历法,是阴阳历的一种,与农业息息相关,涉及闰月和二十四节气。阳历一年约有365天,阴历一年约有354天,大约相差11天,只要在19年里设置7个闰月,就能使农历年的长度和阳历年的长度相等。那么这7个闰月的分配就跟二十四节气有关了,二十四节气由十二节和十二气组成,月首叫“节”,月中叫“气”,如果某个月份不含“气”,就算作上一个月的闰月。如,2023年的3月22日是农历的初一,4月19日是农历的二十九,在这个月里只有月首的一个“节”——“清明”,月中没有“气”,又因为上个月是二月,所以把这个月称为闰二月。当一个人在2014年3月26日(农历二月廿六)出生,那么在2023年,他除了要过阳历生日、农历生日,还要过一个闰二月的生日。

三、基于成果,分享交流

经过一系列的调查研究,学生均取得了一定的成果。

(一)认识一天

在任课教师的组织下,学生分小组介绍(如图4)。先以时间为主线,用表格、照片、漫画、视频等形式分享自己某一天的活动经历,再规划自己本周六的一天安排,并与同伴分享。

在这一主题活动中,学生通过对自己一天活动的记录及周六一天的时间规划,懂得了如何才能合理地安排时间及如何才能过好有意义的一天。这样的活动过程,既丰富了学生的知识面,又让学生开阔了眼界,完全符合《课程标准》的要求。

(二)年、月、日知多少

在任课教师的组织下,以驱动性问题为主线,学生分小组介绍及互动(如图5)。

以往对公历知识的教学,大都停留在对年、月、日关系的学习和对月历表的观察上,而改为以主题式活动的方式展开,学生学起来就很主动,他们会自发地探明原因、悟其道理。在把陽历、阴历、农历的知识理顺的同时,也达到了《课程标准》中的“初步感知计时单位与星象运动的关系,扩展对其他计时单位及历法的了解”的要求。

(三)制作月历牌

《课程标准》要求教师要“指导学生选择有纪念意义的一年,如自己出生的年份、爸爸和妈妈结婚的年份、奥运会召开的年份等,设计、制作这一年的月历牌,并相互欣赏评价”。在实际教学中,笔者要求每位学生先选择2023年中自己认为比较有意义的一个月;然后设计、制作该月的月历表,背景可以是教学楼,可以是花草树木,也可以是自己感兴趣的事物(部分学生作品如图6所示);最后,教师从学生作品中选出12个月,凑成一本完整的年历表,印刷后分发给学生。

“制作月历牌”共分三个时间段:第一阶段是查找资料、寻找灵感、自主设计;第二阶段是课上交流、分享;第三阶段是调整、修改。

这一次“探索年、月、日的秘密”主题式学习活动,有自主、有合作、有跨学科,课堂有探究的味道,教师和学生更有成功的喜悦。从第一次教研活动到初步规划再到具体落实,花了三个多月时间,有前期的布置研究重点、聘请专家指导、教师做好功课、调研设置问题等,也有后期的活动开展(如图7)。时间虽长,但意义重大,特别是学生能通过自己的方式解决自己特别感兴趣的问题,学习的兴致就很高。

通过这样的活动,学生了解了天文和地理,不仅知道了阳历,也知道了阴历,更知道了农历,体会到了我国古代劳动人民的智慧。在这样的主题式学习活动中,学生由被动学习变为了主动学习,教师由讲授者变成了促进者,学习材料从教材拓展为学生能接触到的各种各样的资源,学习环境也从远离生活的场景变成了真实的问题和情境。这样就培养了学生发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的能力,促进学生养成资料搜寻、同伴互助、乐于分享、共同成长等好品质的发展,真正让学生体验了用数学的眼光观察现实世界,用数学的思维思考现实世界,用数学的语言表达现实世界。

桐乡市小学数学教研员李新根老师对这次主题活动作了这样的评价:这次主题式学习活动激发了学生的学习兴趣,让他们愿意走出课堂去探索,这就是在培养学生的核心素养,有“好奇心、求知欲、探索的精神、质疑问难、敢于自我否定的态度”是核心的核心,这样的活动“有滋有味,彰显生命的活力”。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

(责编 李琪琦)

——依托《课程标准》的二轮复习策略