电影《妖猫传》中唐代宴饮呈现的审美向度

摘 要:电影《妖猫传》改编自梦枕貘的小说《沙门空海之大唐鬼宴》,影片在关注唐代宴饮文化的同时为其增添了浓郁的美学色彩。影片中的宴饮书写从三个维度传达其审美观念:其一,宴饮中的乐舞之美呈现着大唐的“兼性”气象;其二,电影借宴饮之乐而言悲,创造性地表达中国美学中“以悲为美”的观念,通过审美痛感引发人们对历史和人生的深层思考;其三,极乐之宴中的幻术表演在反映唐代幻术发展面貌的基础上从多个层次传达“幻中有真”的审美观念。

关键词:妖猫传;唐代宴饮;审美

基金项目:本文系江汉大学2023年度校级科研项目(社科类专项)“新世纪中国电影中的盛唐文化书写研究”(2023SKZ05)研究成果。

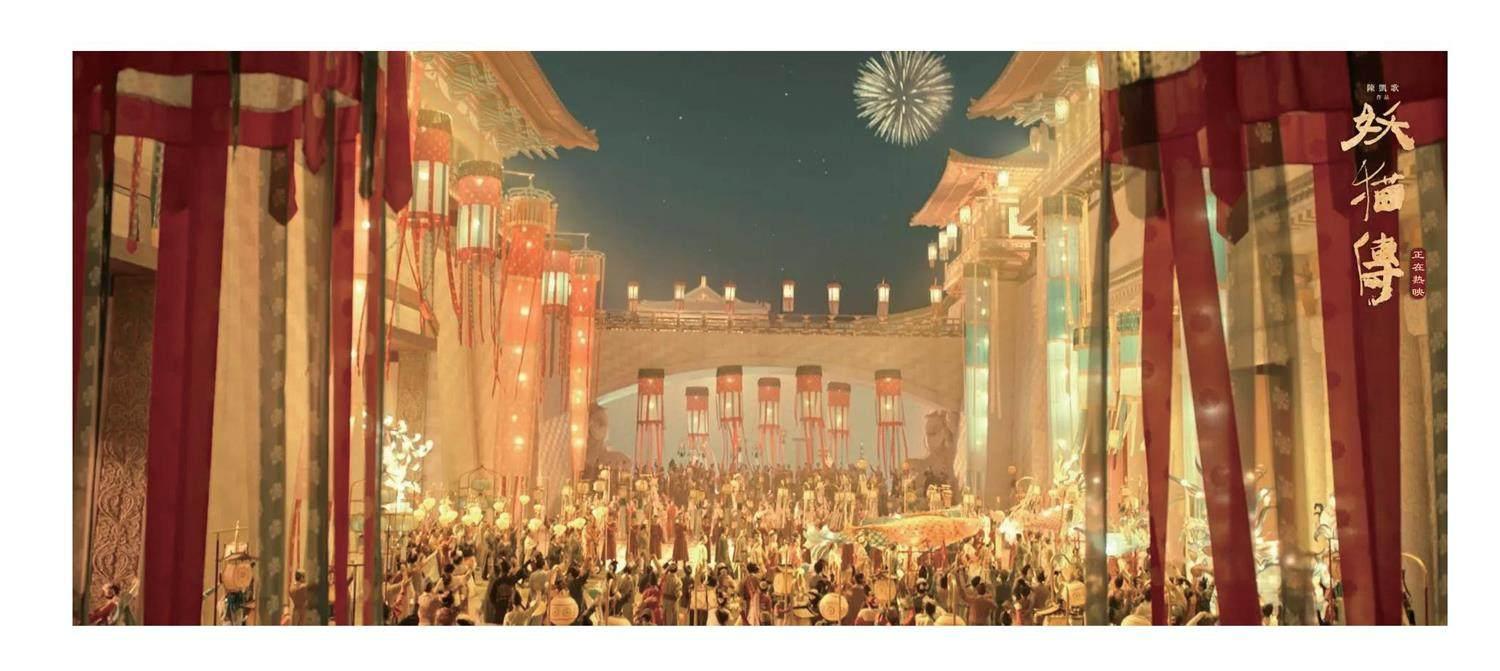

由陈凯歌执导的电影《妖猫传》再现了叹为观止的大唐气象,诗意地展现了我国盛唐时期辉煌灿烂的历史文化。这部电影自上映以来引起学界颇多的关注和探讨,但值得注意的是,这部影片改编自梦枕貘的小说《沙门空海之大唐鬼宴》,“宴”作为作品中的典型符號,在影片中也多次出现。电影《妖猫传》所呈现的唐代宴饮,经过了艺术化的创作,在推动故事情节以及传达审美观念方面起到了重要作用。但从目前已有的研究来看,鲜有成果从唐代宴饮的角度切入来挖掘电影背后深刻的审美及文化意蕴。

我国礼乐文化源远流长,宴饮礼仪属“嘉礼”之一,是我国礼仪文化中的重要组成部分。儒家十三经中的三部礼学经典都提到了“燕礼”,这里的“燕”通“宴”,有安闲、休息之含义。《周礼》云:“以飨、燕之礼,亲四方之宾客。”[1]《仪礼》中有《燕礼》篇,强调了燕礼的仪节以饮酒为主。再者,《礼记》云:“诸侯燕礼之义:君立阼阶之东南,南乡,尔卿大夫,皆少进,定位也。君席阼阶之上,居主位也。君独升立席上,西面特立,莫敢适之义也。”[2]这都表明了诸侯宴饮群臣之礼的意义在于显示君主的权威,这里的宴礼是秩序与权力的象征化表达。

纵览中国礼仪文化的长河,宴饮自古以来就为人们的社会交往提供了重要的文化场域。它不仅映现了复杂多元的社会及人际关系,也在联络情感、凝聚人心方面发挥着巨大作用,受到我国古代统治阶级和文人的重视及青睐,故而逐渐演化为文学书写和其他艺术作品中的重要符号。电影《妖猫传》至少呈现了三处唐代的宴饮活动:第一处是金吾卫、陈云樵在胡玉楼举行的宴饮;第二处乃陈云樵在家中设宴,款待白居易和空海;第三处则是规模盛大的极乐之宴。在经过对历史文化史实的吸纳和艺术创作之后,其对唐代宴饮的书写具有怎样的审美特质,是本文要探讨和解决的主要问题。

一、乐舞之美与“兼性”气象

音乐是宴饮中不可或缺的元素,早在《仪礼》的《燕礼》篇中就详细记载了宴礼期间的音乐活动情形。礼仪中专门有乐工的席位:“席工于西阶上,少东。乐正先升,北面立于其西。……小臣坐授瑟,乃降。工歌《鹿鸣》、《四牡》、《皇皇者华》。”[3]198-199此外,堂上堂下要交替歌奏乐曲:“乃间歌《鱼丽》,笙《由庚》;歌《南有嘉鱼》,笙《崇丘》。”[3]201到了唐代,宴饮中的乐舞更加丰富。据正史记载,唐高宗“宴群臣,陈《九部乐》,赐物有差,日昳而罢”[4]61。《旧唐书·音乐志》云:“高祖登极之后,享宴因隋旧制,用九部之乐,其后分为立坐二部。”[4]715唐玄宗时期,“十四载春三月丙寅,宴群臣于勤政楼,奏《九部乐》”[4]153。舞蹈因受到人们的广泛喜爱而在宴饮中占有重要位置。史书记载,“置酒于未央宫,三品已上咸侍。高祖命突厥颉利可汗起舞”[4]11。有学者指出:“唐代的宴饮活动中,不仅一般的黎民百姓以舞蹈的形式向皇帝祝酒,即使显贵的公主、高官重臣也往往翩翩起舞以助酒兴。”[5]64

而综观电影中的三处宴饮可以发现,乐舞在其中的呈现充分显示了大唐文化的“兼性”气象。“兼性”是当前中国文论及美学领域中的一个常用范畴,所谓“兼性”,乃兼容会通之性。兼性思维可谓中华文明的文化基因[6]。

(一)影片宴饮中的乐舞反映了大唐文化善于吸收与融合少数民族及外来文化,从而丰富并形成自身文化的独特风貌。影片第一处宴饮活动的地点被白居易称为“长安第一伎院”,由此名号则可以推想这里的歌舞伎乐何其繁盛。而有长安第一伎院美誉的地点名为“胡玉楼”,即是胡风、胡俗在唐代大流行的一个反映。正如元稹在诗中所云:“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”[7]能歌善舞的胡姬恰是唐代酒席上的一道风景。有学者描述,在唐代以长安为首的大都市的酒楼中,胡姬们戴着各种漂亮首饰。酒席上除了陪侍的胡姬之外,还有大量能歌善舞的胡姬[8]。在陈云樵于胡玉楼的设宴中,胡姬玉莲旋转的舞姿吸收了胡旋舞的元素。此舞出自康国,从西域传入后于中原盛行,据说安禄山也擅长此舞。历史上白居易对此舞有独到的体会,其诗《胡旋女》云:“胡旋女,胡旋女,心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘飖转蓬舞。左旋右转不知疲,千匝万周无已时。”[9]陈云樵在家中设宴时,席间与妻子春琴共舞,演绎的正是《霓裳羽衣舞》。而堪称唐代精神文化代表之一的《霓裳羽衣舞》,其乐曲是中国传统的商调与来自印度的《婆罗门曲》相融合的产物。还有在极乐之宴上唐玄宗所奏之羯鼓,是唐代除琵琶之外的又一代表性乐器。玄宗对羯鼓倍加青睐,视其为八音领袖。当时宫廷中羯鼓流行,孙昌武先生指出玄宗的音乐偏好:“唐玄宗不好琴而好羯鼓、玉笛,这都是胡夷乐器,他能度曲演奏。”[10]因此,影片宴饮中的乐舞集中反映了唐代音乐广泛接纳和吸收胡乐的历史事实,各民族乐舞交融,展现了唐代文化的开放性和包容性。

(二)极乐之宴中的宴乐淡化了尊君抑臣的政治色彩,融娱乐性于政治性为一体。影片中提到杨贵妃要借极乐之宴挥洒出她心中真正的大唐气象。而宴上唐玄宗散发击鼓为安禄山之舞配乐,实际上正是影片在透过融娱乐性于政治性为一体的宴乐反映大唐之气象。我国的宴饮礼仪有着悠久的历史传统,作为礼乐文化的重要组成部分而受到统治阶级的重视。有学者指出:“随着统治者等级制度的日益森严,为了区分尊卑等级,各代统治者都制定、改变了发展了若干种宴饮礼仪,并使之不断繁杂、规范和经典化。”[5]3我国古代帝王制定或修改朝廷中的各种宴饮礼仪,是以尊君抑臣为原则。极乐之宴上,阿部说出驾驭所有的人就是帝王的极乐之乐。但在体现秩序和具有权力象征的极乐之宴上,玄宗却能散发击鼓,给安禄山的舞蹈配乐。而影片如此呈现是有历史依据的,在唐太宗时期就有皇帝于宴饮中以舞相属的场景,在宴饮上天子与大臣以舞同乐,史书云:“高宗初入东宫而生忠,宴宫僚于弘教殿。……太宗酒酣起舞,以属群臣,在位于是遍舞,尽日而罢。”[4]1911影片又在极乐之宴上加入李白让高力士脱靴的情节,更令我们感受到大唐开阔而包容的胸襟和气度。

由此观之,在影片呈现的宴饮活动中,乐舞之美无不体现着大唐的“兼性”气象。在影片的宴饮活动中,无论是体现民族间文化交流与融合的玉莲之舞、春琴的《霓裳羽衣舞》,还是融娱乐性于政治性为一体的极乐之宴,它们一同呈现着大唐“兼性”气象的大度、恢弘之美。

二、极乐之情与“以悲为美”

作为我国最早关于礼的文献《仪礼》,其《燕礼》篇中就强调了宴礼中的仪节以饮酒为主。而饮酒恰恰是表达、宣泄或增进情感的重要媒介。《庄子·渔父》云:“事亲则慈孝,事君则忠贞,饮酒则欢乐,处丧则悲哀。忠贞以功为主,饮酒以乐为主。”[11]这表明“乐”是宴饮中情感表达的核心。在唐代,对皇帝宴飨的记载往往用“极欢”一词来描述。例如,高宗时“秋七月庚午,九成宫太子新宫成,上召五品已上诸亲宴太子宫,极欢而罢”[4]66。又如,玄宗时“御跃龙殿门张乐宴群臣,赐右相绢一千五百疋,……极欢而罢”[4]152。电影中唐玄宗为杨玉环生日所设的极樂之宴是有历史原型的:“八月癸亥,上以降诞日,讌百僚于花萼楼下。”[4]129但电影经过艺术想象和加工,重新诠解了宴会上复杂的人物情感。

影片中的极乐之宴是唐玄宗在花萼相辉之楼为杨贵妃的生日所设之宴,极尽华美,整个长安城都为之轰动。虽名为极乐之宴,一切按照杨贵妃的意思去置办。但电影中所流露的人物情感颇耐人寻味。宴会中自始至终看不到杨贵妃由衷的欢乐和喜悦。在碰到白鹤少年后,杨玉环反而对其提起自己令人伤感的身世。当唐玄宗当着阿部的面向贵妃告白时,杨玉环也没有任何感动之情。此外,极乐之宴上还有李白作诗的情节,当其写至最后一句时,笑着笑着便泪流满面。究其原因,“极乐”二字以及无限欢乐的气氛和华美动人的场景恰恰能够给参加宴会之人带来内心深处的悲凉之慨。阿部在日记中提到,在极乐之宴的最后一刻,贵妃似乎已经预感到了自己日后的命运。

正如《周易》云:“日中则仄,月盈则食。”[12]《老子》曰:“反者道之动。”[13]所以人们深知事物发展到了一个极端就会反向另一个极端。所谓的极乐也必然会触动人们的伤感之情。《古诗十九首》中的《今日良宴会》,描述的情景即是如此:“今日良宴会,欢乐难具陈。弹筝奋逸响,新声妙入神。令德唱高言,识曲听其真。齐心同所愿,含意俱未申。人生寄一世,奄忽若飙尘;何不策高足,先据要路津?无为守穷贱,轗轲长苦辛。”[14]此诗开篇写热闹而欢乐的宴会以及美妙的音乐,紧接着便抒发因人生无常而产生的悲伤之情,整首诗实际上是在幽微地表达某种人生经验以及失意不得志的哀伤。和极乐之宴相似,欢乐的场合却触发宴饮之人心中的无限感伤,从而委婉地表达创作者的真实情志。

影片还提到,极乐之宴的最后一位客人是安禄山,皇帝散发击鼓迎接他,欢乐被推向了高潮。但安禄山要造反的消息早就传遍天下,唐玄宗依然以盛筵款待这位将要杀他的人,其内心何曾不会预感到日后的处境,又怎会真的具有欢乐之情?

在中国美学的历史上,“大约从汉代开始,许多记载表明,不少人乐于从表现悲哀情感的艺术作品中寻求快感。……悲音为美,是汉代以后一个流传颇广的说法”[15]。例如,《论衡》云:“师旷调音,曲无不悲。……美色不同面,皆佳于目;悲音不共声,皆快于耳。”[16]可见王充将悲音视为美妙之乐。《淮南子·诠言训》曰:“不得已而歌者,不事为悲;不得已而舞者,不矜为丽。歌舞而不事为悲丽者,皆无有根心者。”[17]亦以悲为美,且将悲视为音乐的本质。正如有学者总结:“汉代音乐在情感取向上有‘以悲为美的倾向。”[18]相较而言,电影恰恰能够创造性地呈现“以悲为美”,正是用这些巧妙的艺术手法呈现宴饮中的人物情感之“悲”。此外,钱钟书先生讲过:“奏乐者以生悲为善者,听乐以能悲为知音,汉魏六朝,风尚如斯。……感受美物,辄觉胸隐然痛,心怦然悦,背如冷水浇,眶有热泪滋等种种反应。”[19]钱先生不仅指出我国历史上有以悲为美的审美风尚,也恰到好处地描述了这一审美感受的特点。人感受美物而产生的此种情形,正是影片中极乐之宴上李白作诗时的表现,同样也是杨玉环和唐玄宗二人在宴会上“能悲”的反映。因而此语也可成为影片人物深层心理的极佳注脚。

其实不独极乐之宴,前面提到的两次宴饮活动,都无意于表现欢聚之乐。妖猫为了复仇,总会在之前的宴会上出现而作祟伤人,让宴饮以悲剧告终。因此,影片借宴饮之乐而言悲,对“悲”的独特表现创造性地展现了中国美学中的“以悲为美”。从而使作品更能释放和缓解欣赏者内心所郁积的能量,通过审美痛感而引发人们对历史和人生的深层思考。

三、幻术之奇与“幻中有真”

影片对幻术的呈现也是其宴饮书写的一大亮点,幻术可谓电影当中极乐之宴上浓墨重彩的一笔。而唐代的幻术也确已发展到了较高的水平,街瞿巷陌、寺院戏场以及宴会等场合都能看到精彩的幻术表演。据相关文献记载,唐代的幻术种类繁多,既有传统的表演形式,又有新的发展样式。传统的“吞刀”“吐火”等幻术自印度传来,类似于现代的魔术。唐代不少幻术艺人的表演令人称奇,例如,幻术艺人米宝可以在蜡烛上施五色光,点亮后能够显现楼台殿阁的形状。唐代还有画龟变活、画枝开花的幻术表演[20]。《文献通考》记载,唐代幻术艺人能够“额上为炎烬,手中作江湖。举足而珠玉自堕,开口则旙眊乱出”[21]2659。还有一些幻术表演与音乐和杂戏相糅,如《旧唐书·音乐志》云:“大抵《散乐》杂戏多幻术,幻术皆出西域,天竺尤甚。汉武帝通西域,始以善幻人至中国。”[4]724道出了幻术的来历。这种与歌舞音乐和杂戏相结合的幻术表演在极乐之宴上也有所体现。此外,据《文献通考》记载,唐代的盛大宴会上有“鱼龙曼延”的幻术表演:“唐旧制,承平无事,三、二岁必于盛春殿内锡宴宰相及百辟,备韶濩九奏之乐,设鱼龙曼延之戏,连三日,抵暮方罢。”[21]1282

因此,影片的极乐之宴对幻术的呈现充分吸纳了唐代的文化史实。但电影又在此基础上传达了“幻中有真”的审美观念。我国古人对艺术幻与真的问题有深刻的认识,睡乡居士所题《二刻拍案惊奇序》云:“有如《西游》一记,怪诞不经,读者皆知其谬。然据其所载,师弟四人,各一性情,各一动止,试摘取其一言一事,遂使暗中摹索,亦知其出自何人,则正以幻中有真,乃为传神阿堵。”[22]286这是像《西游记》这样的浪漫主义小说所具有的艺术特点,而电影就幻术的展现则另辟蹊径,在极乐之宴上所呈现的幻术表演对“真”具有多维的诠释。

首先,“真”乃幻术表演本身所追求的艺术效果与魅力。极乐之宴上的幻术表演都在追求形式上的逼真与肖似,从而给观众带来真切的审美感受。从电影中欣赏幻术的反应来看,当酒壶掉落在地上开出绚烂的花朵时,阿部与众人沉浸其中,露出无比赞叹和欣赏的表情。在众人聆听笛曲时,突然空中降下甘霖,人们这时又情不自禁的伸手去接。所以,观众明知屋内不会有雨,但是却有将其当真的反应。当闻名于世的幻术大师黄鹤将一只很小的纸虎扔在地上,瞬时变成一只猛虎,众人惊恐地躲避,不少观众还被吓得坐在了地上。这正是电影呈现的幻术表演魅力之所在,观众明明知道这是幻术艺人制作的假象,但仍情不自禁地沉浸其中,被幻术表演追求逼真的手法和效果而打动。

其次,极乐之宴上的幻术令人感受到表演者的性情之真。白鹤少年出场便淋漓尽致地展现了他们率真而洒脱的个性。从电影的细节可以发现,两位白鹤少年的登场始于在人群中嬉戏追逐,两人毫不客气地随意拿走观众手中的美酒和葡萄,酒杯投入池中化成飞鸟,随后又调皮地把葡萄扔到阿部手中。两位白鹤少年自由而洒脱的个性通过其幻术表演展露无遗。接着,白龙对贵妃的“绝假纯真”[22]263之心在宴上初遇时就已显现,从白龙提醒贵妃这幻术不算什么,要求丹龙将拾到的翠翘归还,到坦诚说明自己的出身,这样的塑造不仅突出了白龙的性格特质,也为影片后来揭示白龙对贵妃的真挚情感埋下了伏笔。

最后,极乐之宴的幻术呈现了盛唐气象之真与导演的审美理想之真。虽然电影对唐代幻术的再现吸纳了当时的文化史实,但借助当今高科技的手段才能使唐代幻术在镜头中呈现令人叹为观止的效果,从视觉和听觉上都给人带来强烈的震撼。电影虽然辅以现代技术远远超越了唐代幻术的观赏效果,但透过极乐之宴的幻术表演去反映盛唐的气象为真。唐朝是中国历史上最为强盛的时期之一,国力雄厚,诗歌、乐舞、绘画等艺术门类领先世界。当时的长安是全世界瞩目的焦点,是世界上许多民族向往的圣地。电影用日本遣唐使阿部的视角去描绘极乐之宴,从阿部难以抑制的激动和充满膜拜的神情便可以管窥这一现象。此外,《妖猫传》被称为陈凯歌为盛唐书写的“一封情书”[23],而透过极乐之宴的幻术表演,我们可以感受到导演为此倾注了对盛唐的诗意想象和深深仰慕之情,从幻术角度呈现的盛唐气象以及创作者的审美理想都是真实的。

因此,极乐之宴中的幻术可谓“幻中有真”,从艺术效果的真实到性情与理想的真实,达到了客观与主观、现实与理想的辩证统一。

总之,改编自梦枕貘小说《沙门空海之大唐鬼宴》的电影《妖猫传》,依然突出了“宴”在作品中的重要地位。乐舞是唐代宴饮中不可或缺的元素,唐代宴饮活动喜欢以舞助酒兴,且以此作为表达礼节与显示才华的手段,因此各个阶层都十分重视乐舞的学习。影片不仅反映了这一历史事实,而且通过宴饮中的乐舞之美呈现大唐的“兼性”气象。此外,影片借宴饮之乐而言悲,创造性地表达“以悲为美”,通过审美痛感而引发人们对历史和人生的深层思考。电影又通过极乐之宴上的幻术表演呈現“幻中有真”的审美观念。其宴饮书写具有多重审美意蕴,极大丰富了影片的文化内涵,独具匠心地再现了我国盛唐时期的恢弘气度。

参考文献:

[1]徐正英,常佩雨,译注.周礼[M].北京:中华书局,2014:406.

[2]王文锦,译解.礼记译解[M].北京:中华书局,2016:844.

[3]彭林译注.仪礼[M].北京:中华书局,2012:198-199.

[4]刘昫,等撰.旧唐书[M].北京:中华书局,2000.

[5]吕建文.中国古代宴饮礼仪[M].北京:北京理工大学出版社,2007.

[6]李建中.兼性思维与文化基因[N].光明日报,2020-12-16(15).

[7]元稹.冀勤,点校.元稹集[M].北京:中华书局,1982:282.

[8]森安孝夫.丝绸之路与唐帝国[M].石晓军,译.北京:北京日报出版社,2020:187.

[9]白居易.顾学颉,校点.白居易集[M].北京:中华书局,1979:60.

[10]孙昌武.隋唐五代文化史[M].北京:中华书局,2019:224.

[11]陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,2020:822.

[12]黄寿祺,张善文.周易译注[M].北京:中华书局,2016:406.

[13]陈鼓应.老子今注今译[M].北京:中华书局,2020:206.

[14]隋树森,集释.古诗十九首集释[M].北京:中华书局,2018:24-25.

[15]王先霈.中国古代诗学十五讲[M].北京:北京大学出版社,2007:79.

[16]黄晖.论衡校释[M].北京:中华书局,1990:1201.

[17]刘安.陈广忠,译注.淮南子[M].北京:中华书局,2012:827.

[18]王怀义.中国审美意识通史(秦汉卷)[M].北京:人民出版社,2017:282.

[19]钱钟书.管锥编[M].北京:中华书局,1979:946-949.

[20]王永平,主编.中国文化通史(隋唐五代卷)[M].北京:中共中央党校出版社,2000:671-672.

[21]马端临.文献通考[M].北京:中华书局,1986.

[22]张少康.中国文学理论批评史资料选注[M].北京:北京大学出版社,2013.

[23]张祯希.一封陈凯歌写给盛唐的情书[N].文汇报,2017-12-27(9).

作者简介:王婧,博士,江汉大学人文学院讲师。